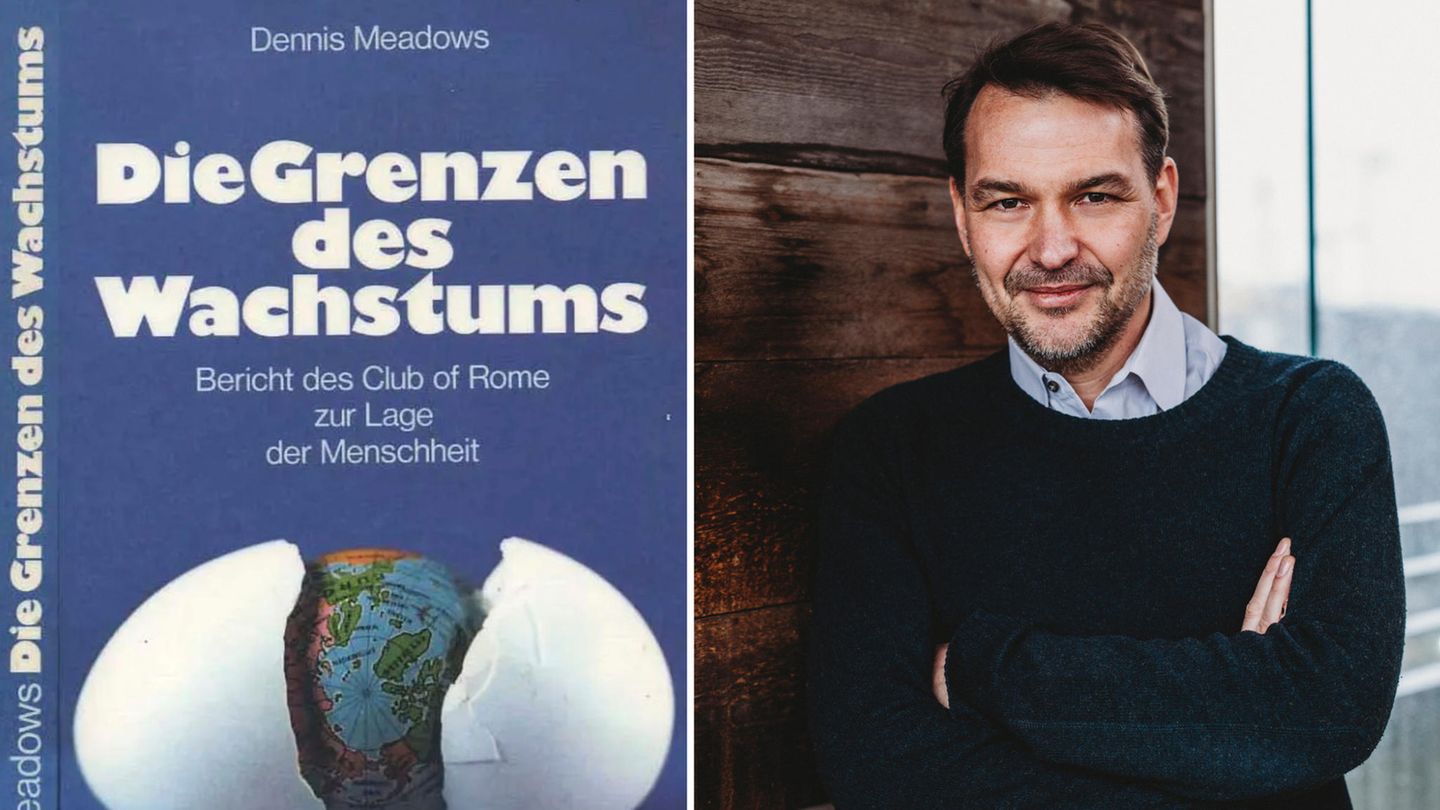

50 Jahre ist es her, dass eine Gruppe um das Wissenschaflerehepaar Donella und Dennis Meadows vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) die Zukunft der Erde im Computer simulierte. Aus damaliger Sicht ein verrückt anmutendes Unterfangen. Die Variablen waren Industrialisierung, Umweltverschmutzung und Bevölkerungsdynamik, Hunger und Ressourcenverfügbarkeit. Und das eindeutige Ergebnis hat zugleich den Titel der Studie geliefert: Ja, es gibt "Grenzen des Wachstums". Grenzen, die uns unser Planet setzt. Und deren Überschreitung die Lebensgrundlage der Menschheit zerstört. Man fragt sich, warum für diese Erkenntnis ein Computer notwendig war, aber seitdem haben wir es schwarz auf weiß, seitdem wissen wir um die Belastungsgrenzen unseres Planeten, reden, schreiben, lesen davon. Und überschreiten diese Grenzen dennoch unentwegt. Es gibt viele glasklare Indikatoren für diese Diagnose, verdeutlicht werden sie im "Earth Overshoot Day": dem Tag im Kalenderjahr, an dem die Menschheit die für ein Jahr zur Verfügung stehenden Ressourcen des Planeten aufgebraucht hat. Vor 50 Jahren war dieser Tag im Dezember, heute ist das Overshoot-Datum bereits im Juli.

Woran liegt es, dass wir "Die Grenzen des Wachstums" kennen und verstehen, aber einfach trotzdem all unser Streben auf ein fiktives grenzenloses Wachstum ausrichten? Unser gesamtes Gesellschaftssystem ist darauf ausgelegt, Verteilungskonflikte mithilfe eines niemals endenden Wachstums zu entschärfen, von dem wir wissen, dass es unmöglich ist.

Das Narrativ des grünen Wachstums

Ein Grund für unser seltsames Verhalten: Weil wir uns einreden lassen, dass das Wachstum bleiben kann – und es nur grünes Wachstum werden muss.

Das Narrativ des grünen Wachstums ist politisch so erfolgreich, weil es attraktiv und einfach ist: Wir brauchen gar nicht auf irgendetwas zu verzichten, wenn wir es nur schlau anstellen, heißt es dann. Eine Zukunft, die selbstgestrickt ist und nach Kräutertee riecht? Das ist nur was für Leute, die nicht auf eine smarte Lösung kommen. Effiziente Technik soll uns retten.

Die Geschichte von der rettenden Effizienz ist aber trügerisch. Denn oft hat ein Effizienzgewinn nicht zu einem substanziellen Rückgang im Verbrauch von Ressourcen geführt. Immer wieder wurde das Eingesparte an anderer Stelle in mehr und neuen Konsum gesteckt. Effizientere Motoren? Dann kann man die Autos ja größer und schwerer machen. Klimaanlagen werden günstiger? Dann können sich viel mehr Leute eine leisten. Oder eine zweite. Der Name für dieses effizienzfressende Phänomen ist "Rebound-Effekt".

Bitte nicht falsch verstehen. Effizienz steigern ist wichtig. Das wird uns helfen. Aber für sich genommen ist das nur eine Vermeidungsstrategie. Es wird uns nicht retten, wenn wir nicht ihre viel stärkere Schwester mit in die Rechnung nehmen: die Suffizienz. Die Lehre davon, dass genug manchmal auch genug sein muss. Dass das Wachstum, tatsächlich, Grenzen hat.

Welche Freiheit ist uns wichtig?

Die Suffizienz wird seit Jahren mit großkalibrigen Argumentationskanonen beschossen: Sie sei nur mit einer Verbotsmentalität zu erreichen, sie stehe Freiheit und Demokratie entgegen. Die Menschen wollten nun mal immer mehr von allem. Und sie hätten die Freiheit verdient, sich so zu entscheiden. So die Argumentation.

Dabei haben wir Menschen uns auf sehr viele freiheitsbeschränkende Maßnahmen einigen können. Die Freiheit, einem Mitmenschen Gewalt anzutun, gewähren wir einander in der Regel nicht – und ich kenne niemanden, der für diese Freiheit streitet. Wir sollten uns darauf verständigen, dass die Freiheit, Menschen in der Zukunft Gewalt anzutun, durch unsere Art zu wirtschaften, dass diese "Freiheit” genauso klar beschränkt gehört.

Aber vielleicht müssen wir dafür die Perspektive wechseln. Und nicht mehr fragen: "Was können wir uns noch leisten, wenn wir die Grenzen des Wachstums ernst nehmen?" Sondern viel grundlegender: "Wie wollen wir leben? Welche Freiheit ist uns wichtig?"

Eine wunderbare Antwort darauf gab kürzlich die Philosophin Barbara Muraca: "Wir könnten uns für eine Gesellschaft einsetzen, die allen die Freiheit verschafft, nicht auf Kosten anderer leben zu müssen." Den Verfasserinnen und Verfassern des Berichts an den "Club of Rome" hätte das sicher gefallen.