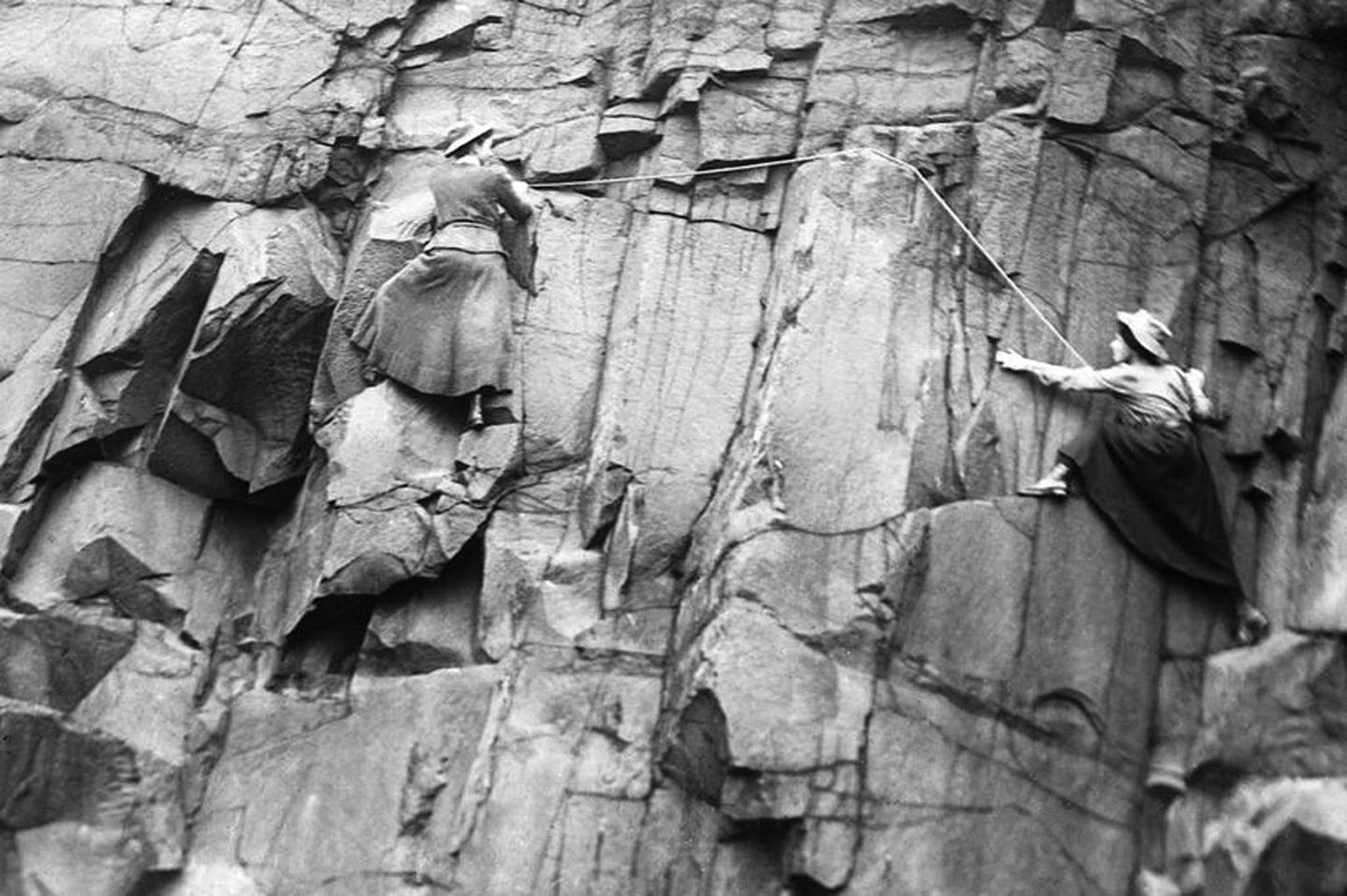

Lucy Walker war die erste Frau, die es auf das Matterhorn geschafft hat. Der Weg zum 4478 Meter hohen Gipfel führt steile Felswände empor, über verschneite Eisflächen - noch heute sterben regelmäßig Alpinisten beim Versuch, einmal auf dem markantesten Berg der Schweiz zu stehen. Walker kletterte in langem Rock, wie es sich für eine Dame im Jahr 1871 ziemte.

Eleonore Hasenclever, Elisabeth Main oder Annie Peck Smith waren ebenso vernarrt in die Berge. Ihre Abenteuer lieferten Potenzial für Geschichten und Legenden, wie sie sich um mutige Bergsteiger ihrer Zeit rankten: Männer, die den Naturgewalten trotzten, alles riskierten, alles gewannen.

Doch: Lucy, Eleonore, Elisabeth und Annie sind Frauennamen. Und Frauen hatten in den Bergen lange nichts verloren. Suchten sie doch das Abenteuer, wurden ihre Leistungen verschwiegen, lächerlich gemacht, ignoriert.

Mehr als hundert Jahre nach Lucy Walkers Aufstieg auf das Matterhorn schafft Lyan Hill, woran alle Männer vor ihr gescheitert waren: Sie klettert "The Nose” – eine der schwersten Routen der Welt - Hill wurde zum Popstar. Vier Jahre später ließ die letzte Sektion des Deutschen Alpenvereins Frauen als vollwertige Mitglieder zu.

Die Geschichte der Frauen in den Bergen ist eine verworrene, geprägt von einengenden Rollenbildern und männlichem Stolz, oft durchbrochen vom Drang nach Freiheit und Selbstbestimmung – für die lange gekämpft werden musste.

Als sich „ungepflegte Zottelhexen“ in die Alpen wagten

Im Ausklang des 19. Jahrhunderts boomt der Bergsport, immer mehr Menschen, die es sich leisten können, reisen in die Alpen, suchen dort Natur, Erholung und Abenteuer. Mit Menschen sind solche des männlichen Geschlechts gemeint; wo Frauen für das gesellschaftliche Leben in der Öffentlichkeit nicht gemacht waren, waren sie es für die Gefahren des Berges schon lange nicht.

Und so schwadronieren Ärzte und Fachleute über die „Vermännlichung“ durch das Bergsteigen, der „zarte weibliche Körper“ werde hässlich und unästhetisch. Auch manchen männlichen Bergsteigern schien die weibliche Konkurrenz nicht willkommen: Sie beklagen einen „Weiblichkeitsverlust“ der Frau in den Bergen, beschreiben sie als „Mannweib“, das „wilde Bergweib“ und „ungepflegte Zottelhexe mit nachlässiger Gewandung“.

Für die Bozener Autorin und Journalistin Ingrid Runggaldier waren die Berge immer ein Teil ihres Lebens, seit ihrer Kindheit ist sie von ihnen umgeben, kraxelt auf ihnen. „Aber alle berühmten Bergsteiger, die ich kannte, waren Männer.“

Als sie sich systematisch mit der weiblichen Perspektive auf den Bergsport auseinandersetzt, ist sie überrascht: Es gab erstaunlich viele aktive Bergsteigerinnen, bereits im 19. Jahrhundert.

„Frauen waren von Anfang an dabei, es gibt hier keine getrennte, keine weibliche und männliche Geschichte. Man kennt nur ihre Namen nicht“, sagt sie. Das liege natürlich daran, dass weniger Frauen als Männer in den Bergen unterwegs waren. „Aber sie haben auch einfach viel weniger Spuren hinterlassen, sie haben viel weniger über sich selbst und ihre Leistungen geschrieben.“

Während Männer ihre heroischen Besteigungen in Magazinen und Zeitungen abdruckten, beschrieben viele Frauen ihre Erlebnisse in Tagebüchern und Briefen; sie blieben meist Teil des Privaten. "Auch weil sie aufgrund der Strukturen gar nicht die Möglichkeit hatten, öffentlich über ihre Leistungen zu erzählen”, sagt Runggaldier. Berichte von Erstbesteigungen und abenteuerlichen Touren erschienen meist zuerst in den Magazinen der Bergsportvereine – zu denen Frauen keinen wirklichen Zugang hatten.

In langen Röcken auf das Matterhorn – die ersten Pionierinnen

Dennoch gab es sie, die Abenteuer der Frauen am Berg – und einige wenige erlangten sogar bereits zu ihren Lebzeiten Berühmtheit. Lucy Walker war eine der ersten Alpinistinnen, die systematisch und professionell in die Berge zog. Und die erste Frau, die es auf den Gipfel des Matterhorns schaffte: 1871, nur sechs Jahre nachdem der erste Mann dort oben stand.

Auch die Aristokratin aus Liverpool hat wenige schriftliche Zeugnisse über ihre Leistungen hinterlassen, vieles wird heute aus den Aufzeichnungen von Zeitgenossen rekonstruiert. So ergeben sich Widersprüche.

Ingrid Runggaldier meint, es läge Walker fern, „sich den gesellschaftlichen Regeln zu widersetzen und die Grenzen dessen, was für eine Dame als anständig galt, zu überschreiten.“ Autor Sebastian Hermann hingegen schreibt: „Sie startete die Tour in einem Rock. Sobald sie aber außer Sichtweite gestiegen war, entledigte sie sich des hinderlichen Kleidungsstücks, deponierte es hinter einem Felsen und kletterte in Flanellhosen weiter.“

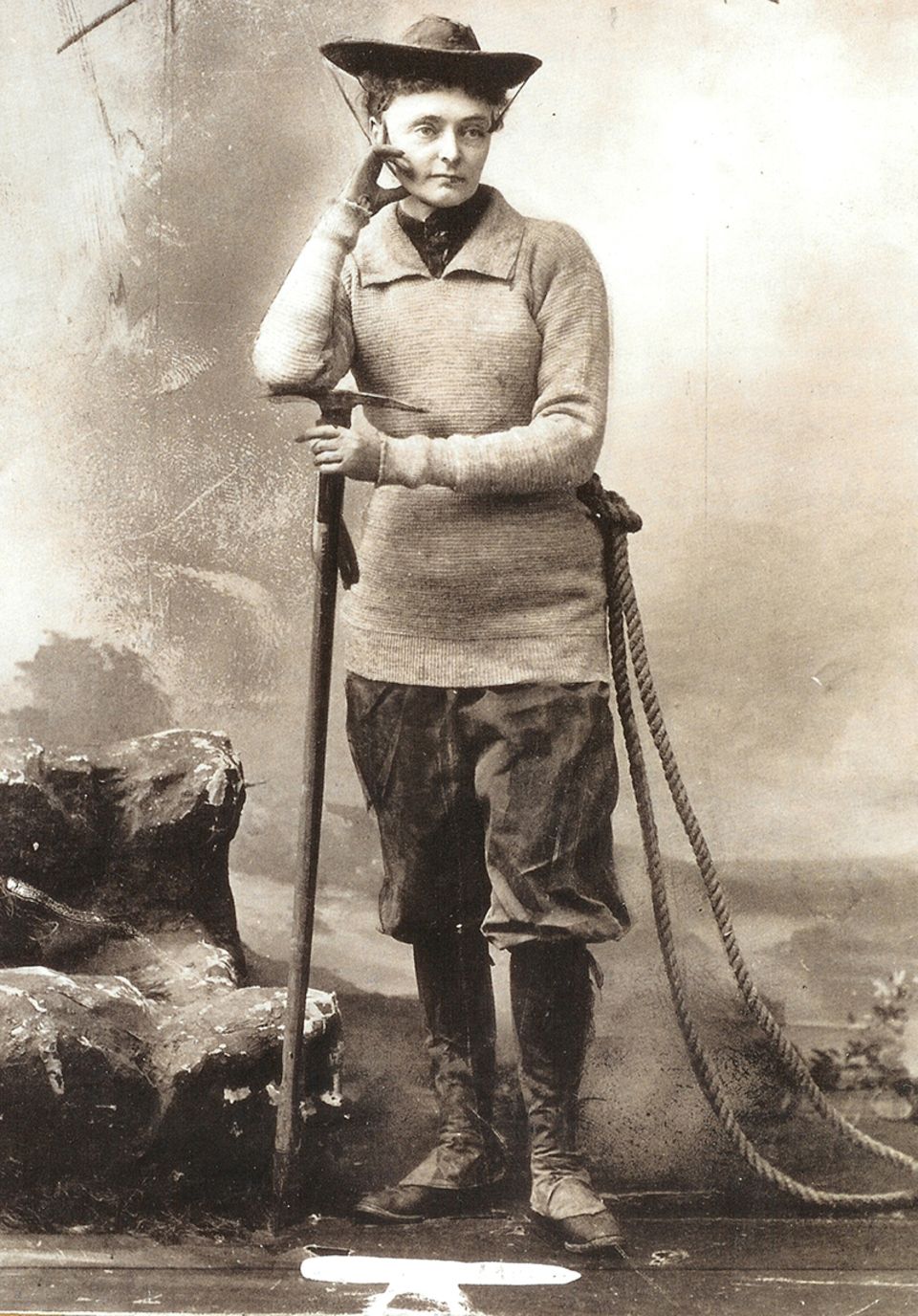

Für viele Pionierinnen war das Bergsteigen jedoch auch ein Akt der Emanzipation. Fanny Bullock Workman schafft es 1906 auf den 6952 hohen Pinnacle Peak im Himalaya und stellt damit den Höhenrekord der Frauen ein.

1912 ließ sie sich mit von ihrem Mann William auf einem Gletscher fotografieren – in die Linse hält sie die Titelseite der feministischen Zeitschrift Vote for Women.

Sie und Mitstreiterinnen wie Annie Peck Smith sagten den gesellschaftlichen Konventionen den Kampf an, ließen sich in kurzen Hosen ablichten, meckerten über Mansplaining, bevor es den Begriff überhaupt gab: „Wenn eine Frau eine Expedition organisiert, ist eine der größten Schwierigkeiten, dass ungeachtet ihrer Erfahrung, jeder Mann glaubt, es besser zu wissen als sie.“

Rollenbilder am Berg: Eine Heldin macht andere Dinge als ein Held

Es waren Frauen wie Walker, Bullock Workman und Peck Smith, die den Grundstein für viele Frauen legten, die ihnen in die Berge folgen sollten. Bis das weibliche Geschlecht in den Bergen zur Normalität wurden, sollte es allerdings noch lange dauern. Auf zeitgenössischen Karikaturen werden sie in den Felsen als rauchende, burschikose Revolutionärinnen dargestellt; in Zeichnungen ist es stets der heldenhafte Mann, der die hilflose Frau in letzter Sekunde vor dem Sturz in den sicheren Tod rettet. Auf manchen schieben vier Männer die mit aller Kraft einen Frauenkörper Richtung Gipfel.

Während der Pionierzeiten der Felskletterei galten auch die Männer als komische Käuze. Des Sports wegen sich in die Gefahr begeben, Tausende Meter in die Tiefe zu stürzen? Für die breite Masse völlig unverständlich. “Bei Männern hat man das aber noch eher akzeptiert”, erzählt Runggaldier. “Wenn sie Schwierigkeiten und Gefahren überstanden, hatte das etwas Draufgängerisches, etwas Heldenhaftes.”

Weibliche Heldenhaftigkeit war ein ganz anderes gesellschaftliches Konzept. Die Frau war Spenderin und Beschützerin des Lebens, sie sollte Kinder betreuen, Kranke pflegen. Ein Held erreichte unter großen Gefahren und Risiken seine eigenen Ziele. Eine Heldin wurde zur Heldin, indem sie eigene Ziele zum Wohle anderer opferte und sich selbst hinten anstellte. In solchen gesellschaftlichen Konstrukten war für eine Frau, die ihr Leben für einen Gipfel riskiert, kein Platz.

Lotte Pichler: Eine junge Frau modernisiert den Alpenverein

Die gesellschaftlichen Rollenverteilungen manifestierten sich auch in den Institutionen des Bergsports. Der Deutsche Alpenverein (DAV) wurde 1869 von 36 Männern gegründet - fünf Jahre später waren zwei Prozent der Mitglieder weiblich. “Trotzdem waren die Frauen von Anfang an dabei”, sagt Melanie Grimm, DAV-Vizepräsidentin. “Aber als Begleiterin, Frau oder Tochter. Über ihre bergsteigerischen Leistungen hat man nicht gesprochen.”

Welchen Stellenwert die DAV-Frauen im Laufe des 20. Jahrhunderts spielen, hängt stark von den einzelnen Sektionen ab. Die “Ehefrauenmarke”, welche verheiratete Frauen Vergünstigungen auf den Hütten, aber keinerlei Mitspracherecht einräumt, wurde erst 1960 abgeschafft – unter großem Protest.

In den sechziger Jahren greifen die gesellschaftlichen Umbrüche auch die Strukturen im Alpenverein an. Eine aktive Jugend wird aufmüpfig, allen voran Lotte Pichler, heute eine lebende Legende unter Bergsportlern. Wegbegleiter erinnern sich, auf den großen Sitzungen seien zwar immer viele Frauen gewesen, die Wortführer aber waren die Männer. Es war Pichler, die den Mund aufmachte, sagte, was sie gut fand – und was nicht. 1974 wird sie zur ersten weiblichen Bundesjugendvorsitzenden des DAV.

“Pichler hat den DAV von innen revolutioniert”, sagt Grimm heute. “Sie hat für einen Umschwung gesorgt, Frauen sichtbar gemacht und viel angestoßen, das heute als selbstverständlich wahrgenommen wird.”

“It goes, boys.” - Lynn Hill klettert als erster Mensch die unmögliche Route

Und auch die Schlagzeilen werden immer öfter von Frauen dominiert. 1993 schafft eine 1,57 Meter kleine, zierlich wirkende Frau, woran alle Männer vor ihr gescheitert waren: Lynn Hill klettert als erster Mensch die Route “The Nose” im Yosemite Nationalpark ohne technische Hilfsmittel – senkrecht zieht sich die Wand tausend Meter glatt nach oben, bietet kaum Griffe oder Tritte.

Ihr flapsiger Kommentar: “It goes, boys.”

Die Österreicherin Gerlinde Kaltenbrunner schließt 2011 ein Mammutprojekt ab, sie besteigt als erste Frau ohne zusätzlichen Sauerstoff alle Achttausender der Welt – und kann sich vor öffentlichen Auftritten kaum retten. Kaltenbrunner ist dabei längst keine Einzelkämpferin mehr, sie konkurriert gegen bekannte Kletterinnen wie Edurne Pasaban, Nives Meroi und Oh Eun-sun.

Es auch diese Frauen, die eine neue Sichtweise auf Frauen im Bergsport ermöglichen. “Im Laufe der Zeit wurde deutlich, dass Frauen nicht in die zweite Reihe gehören, auch nicht sportlich gesehen”, sagt Grimm. “Frauen klettern anders als Männer. Weniger körperlich, mit weniger Kraft, sie haben einen anderen Stil. Aber man kann Dinge anders machen - deshalb sind sie doch nicht falsch oder schlechter.”

1997 nimmt auch die letzte DAV-Sektion Frauen als vollwertige Mitglieder auf

Es dauert bis 1990, bis die Sektion Bayerland erstmals Frauen als vollwertige Mitglieder aufnimmt; die Sektion Berggeist stellt sich seit 1997 nicht mehr quer. Heute sind mehr als 42 Prozent der DAV-Mitglieder weiblich, in den Ehrenämtern sind sie mit 25 Prozent noch deutlich unterrepräsentiert.

Raphaela Haug ist Teil des Expeditionskaders, sie gehört zur jungen Bergsteigerelite in Deutschland. Wenn die 25-Jährige in den Bergen unterwegs ist, spürt sie wenig von der Ablehnung der Männerwelt, mit der die Frauen, die ihren Weg geebnet haben, zu kämpfen hatten. Sie ist nicht das “Mannweib” oder die “ungepflegte Zottelhexe”, auch “vermännlicht” sie ihren Körper nicht, weil sie Herausforderungen sucht.

“Ich bin im Allgäu aufgewachsen, für mich haben die Berge immer ganz selbstverständlich dazugehört, ich bin ständig auf ihnen herumgerannt”, erzählt sie. Dass sie eine Frau ist, ist dennoch oft Thema: “Wenn ich mit einem Mann unterwegs bin, wird automatisch davon ausgegangen, dass er vorsteigt und ich am sicheren Ende des Seils hinterherkomme. Wenn ich nur mit einer Freundin auf einem Gipfel ankomme, sind die Männer oft überrascht und fragen: Wo kommt ihr denn her? Ganz alleine? Das ist ja cool.”

Teheran: Die Berge als Zuflucht vor den Zwängen des Patriarchats

Für Raphaela Haug bedeuten die Berge Abenteuer. Etwa 3500 Kilometer entfernt, vor den Toren Teherans bedeuten Berge für Frauen in ihrem Alter vor allem Freiheit.

Freiheit vor der übermächtigen Hand des staatlich und religiös organisierten Patriarchats, vor der Pflicht sich verhüllen zu müssen, das Haar und die Schultern zu bedecken; frei mit Männern reden zu dürfen, eine öffentliche Person zu sein.

Auch wenn die strikten Gebote der iranischen Führung besonders in großen Städten wie Teheran eher lax durchgesetzt werden, sicher kann frau nie sein. In den Bergen ist das anders. Dort tragen viele von ihnen nur Kopfbedeckung, um sich vor der Sonne zu schützen. Die Sittenwächter kommen hier nicht hoch.

So macht es die iranische Spitzenkletterin Nasim Eshqi heute in den Teheraner Bergen wie Lucy Walker in den Schweizer Alpen mehr als hundert Jahre vor ihr: Den eigenen Körper bedeckt sie so, dass es zu den patriarchischen Sitten passt - zumindest zu Beginn ihrer Tour. An den Felsen angekommen, dort wo die Anstrengung im engen Klettergurt beginnt und die Sittenwächter keine Augen haben, macht sie sich frei von erzwungener Kopfbedeckung und gesellschaftlicher Unterdrückung.

Dann wird Bergsteigen erneut zum Protest gegen männliche Unterdrückung und für weibliche Selbstbestimmung.