Herr Ostenfeld, jahrelang haben Sie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dorthin begleitet, wo der Klimawandel besonders sichtbar ist: im ewigen Eis Grönlands. Haben Sie nun Angst vor der Zukunft?

Es gibt da diesen einen Ort an der Küste Grönlands. Als ich das erste Mal dort war, strömten Wassermassen aus einem dicken Eispanzer in das Meer. Zwei Jahre später war an exakt derselben Stelle kein Eis mehr; nur eine kleine Insel ragte noch aus dem Ozean. Ja, es macht mir große Angst zu sehen, wie schnell sich unsere Erde verändert. Das jedoch war eher mein ursprünglicher Grund, nach Grönland zu reisen und den Klimawandel zu dokumentieren – nicht das Resultat meiner Dreharbeiten.

Für diese haben Sie sich einen über 150 Meter tiefen, von Schmelzwasser geformten Eistrichter hinabgelassen, in eine sogenannte Gletschermühle. Dabei sind Sie weder Eiskletterer noch Polarforscher. Wie haben Sie sich vorbereitet?

Erst einmal musste ich körperlich fit werden, um den Strapazen im Eis gewachsen zu sein. Ich joggte unglaublich viel und kämpfte mich durch endlose Workouts. Das Abseilen aus großer Höhe hat mir ein Ex-Militär in Kopenhagen beigebracht, bei Trockenübungen in einem stillgelegten Hangar. Das klappte eigentlich ganz gut.

Und das Abseilen in Grönland?

Ich hatte Angst, unfassbar viel Angst! Meter für Meter habe ich mich hinabgelassen, mich sehr langsam bewegt. Um die Gletschermühlen zu erforschen, hat man nur wenige Wochen im Jahr: wenn der Sommer vorüber ist und kein Schmelzwasser mehr hinabrauscht, aber noch keine Schneeschicht das Eis bedeckt. Als wir dort waren, war es wärmer als gedacht. Der Eistrichter war fragil, jederzeit hätten Eisblöcke abbrechen und hinabstürzen können. Außerdem bewegt sich der Eispanzer ständig, bis zu einem Meter legt er am Tag zurück. Ein Wissenschaftler und sein Begleiter haben es bis auf den Grund der Mühle geschafft, für mich war nach 60 Metern Schluss. Um weiterzugehen, hatte ich zu viel Angst.

Dieser Wissenschaftler war der Glaziologe Alun Hubbard. Er ist einer der wenigen Menschen, die sich in diese unbekannten Tiefen Grönlands vorwagen. Warum tut er das?

Die Wissenschaft weiß, dass sich das Schmelzwasser von der Oberfläche durch die Eisschichten frisst und unter ihnen Richtung Meer fließt. Modellen zufolge sollte dies aber nur im Sommer der Fall sein. Im Winter wäre es also trocken unter dem Eis, was sich aber mit Satelliten- und Radarmessungen allein nicht wirklich überprüfen lässt. Deshalb steigen Hubbard und seine Kollegen in die Trichter hinab und beweisen: Auch im Winter befindet sich flüssiges Wasser unter den Eisschichten.

Warum ist das wichtig?

Wasser wirkt wie ein Gleitmittel: Es hebt die Eismassen an und lässt sie schneller Richtung Ozean rutschen, wo große Blöcke abbrechen, als Eisberge durch das Wasser treiben und schmelzen. Befindet sich also dauerhaft Wasser unter Grönlands Eismassen, verschwinden sie deutlich schneller als gedacht und der Meeresspiegel steigt dementsprechend. Über die Feinheiten dieser Dynamiken wissen wir noch viel zu wenig.

Im Anthropozän sind Klimaforscher*innen die Rockstars der Wissenschaft – schließlich klären sie die drängendsten Fragen der Gegenwart. Wie reagierten die Männer und Frauen, die Sie für ihren Dokumentarfilm anfragten? Sind sie nicht langsam genervt von dem Medienrummel?

Wenn Hollywood einen Film zum Klimawandel drehen möchte, reisen Leonardo DiCaprio oder Al Gore an einen szenischen Fleck in der Eislandschaft. Dort drehen sie ein paar Interviews und dann geht es wieder zurück. Ich wollte, dass mein Publikum die drastischen Veränderungen in Grönlands Eis wirklich spüren kann. Also musste ich alles mitmachen, was die Wissenschaftler*innen auch tun: tagelang mit Skiern über das Eis gehen, im Zelt schlafen, in Gletschermühlen hinabsteigen. So war ich nicht nur ein weiterer Medienvertreter, der in schnelles Interview wollte, sondern wurde ein Freund. Das allerdings passiert beinahe automatisch, wenn man sich Kaffee in einem Zelt teilt, das beinahe von einem arktischen Sturm zerfetzt wird.

Auf Luftaufnahmen sieht das grönländische Eis nach einer surrealen Mondlandschaft aus. Wie fühlt es sich an, wenn man mittendrin steht?

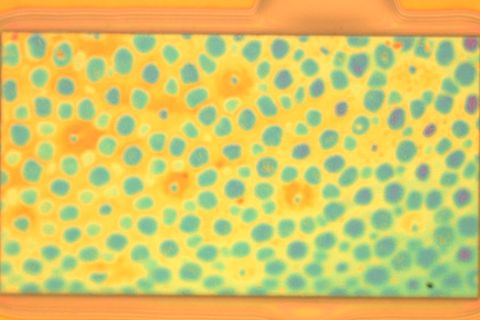

Es gibt kein Leben dort. Keinen Baum, keinen Vogel, nichts. Wenn der Wind einmal nicht bläst, ist es totenstill, wie auf einem anderen Planeten aus Eis. Das allerdings ist unglaublich vielfältig. Bevor ich nach Grönland reiste, war Eis für mich eine weiße Masse. Dabei wandeln sich die Farben ständig, Eis kann blau, weiß, vielerorts sogar schwarz sein. Blickt man Richtung Horizont, sieht die Eisoberfläche aus wie ein Meer: Wellen in allen Farben wiegen auf und ab.

Welche Beziehung haben Sie zur Natur?

Als kleiner Junge spielte ich im Wald, tollte herum. Später habe ich dort fotografiert, frühmorgens und in der Dämmerung habe ich auf Wild gelauert. Noch heute gibt mir die Natur ein tiefes Gefühl der Entspannung. Ich sah aber auch schon als kleiner Junge, wie Natur zerstört wurde. Wie Menschen Bäume abholzten, um Häuser zu bauen – quasi das Big Picture im Kleinen.

Ocean Film Tour: Faszination Meer und Eis

Zum achten Mal präsentieren die Veranstalter der International Ocean Film Tour die besten Dokumentarfilme rund um das Meer und bringen sie in mehr als 50 Städten in Deutschland auf die Leinwand. GEO-Abonnent*innen erhalten zwei Euro Rabatt auf die Tickets.

Zu sehen ist Lars Ostenfelds "Into the Ice", aber auch die Geschichte von Shobe Mehraz aus Bangladesch: Die 13-Jährige besucht den einzigen Surfclub des Landes, in dem auch Mädchen auf Wellen reiten dürfen. Sie hofft, mithilfe des Sports einen Weg aus der Armut zu finden. Die Premiere ist am 8. März in Hamburg.

Neben den aktuellen Vorführungen in zahlreichen Kinos in Deutschland bietet die International Ocean Film Tour im Internet auch eine Best-of-Auswahl der vergangenen Jahre zum Streamen an – über Freitaucherinnen und Unterwasserfilmer, Surfer auf der Suche nach der perfekten Welle und Aktivisten im Kampf gegen illegalen Fischfang. Mehr Infos finden Sie hier.

Wir haben viel über Angst und die Gefahren des Klimawandels gesprochen, Herr Ostenfeld. Was gibt Ihnen Hoffnung?

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler riskieren ihr Leben, um besser zu verstehen, was wir tun müssen, um unsere Erde zu schützen. Dabei geht es nicht um die Erde an sich, sondern um das Überleben der Menschheit. Im Gegensatz zu meiner Generation und der meiner Eltern haben viele junge Menschen das verstanden. Sie wissen, dass wir etwas tun müssen und tun es. Das gibt mir Hoffnung.