Dutzende Ausflugsboote kreuzen an diesem 10. Oktober 1925 über den Lago Maggiore in der Südschweiz, darunter auch die „Orangenblüte“. Die Männer an Bord des Dampfers beachten jedoch weder das schöne Wetter noch die Tessiner Landschaft – sie ringen um das Schicksal ihres Kontinents. Sieben Jahre nach Ende des Weltkriegs soll es endlich zu einer wirklichen Verständigung zwischen Siegern und Verlierern kommen.

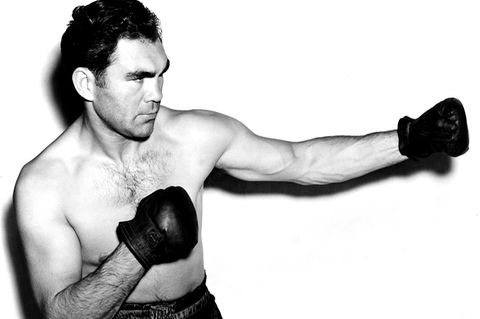

In den Tagen zuvor haben die Diplomaten im nahen Locarno verhandelt. Neben dem britischen Außenminister Austen Chamberlain bestimmen zwei Männer die Gespräche: der Franzose Aristide Briand und der deutsche Außenminister Gustav Stresemann. Das Ziel des 47-Jährigen: Berlins Isolation aufzubrechen. Stresemann weiß, dass er zunächst Frankreich Sicherheit vor einem deutschen Angriff garantieren muss.

Der Weg zu einer Einigung ist nach einer Reihe von Vorgesprächen bekannt: Deutschland soll seine im Versailler Vertrag festgelegte Westgrenze zu Frankreich anerkennen – und damit auch den Verlust Elsass-Lothringens. Zudem soll es dem Völkerbund beitreten, jenem Staatenzusammenschluss, der 1920 gegründet worden ist, um Kriege zu verhindern. Stresemann ist bereit, die Bedingungen zu erfüllen, doch nicht um jeden Preis. Berlin will sich nicht zwingen lassen, an militärischen Sanktionen gegen andere Staaten teilzunehmen, womöglich gar gegen die UdSSR, mit der Deutschland vertraglich verbunden ist.

Das aber, argumentiert Briand, gehöre nun einmal zu den Pflichten eines Völkerbund-Mitglieds. Und so ziehen sich die Verhandlungen auf der „Orangenblüte“ in die Länge. Zwar träumt auch Stresemann wie die meisten Deutschen davon, das „Versailler Diktat“ eines Tages abzuschütteln, will er die verlorenen Gebiete irgendwann zurückgewinnen. Doch er weiß, wie schwach Berlins Stellung ist. Nur wenn es sich mit den Siegermächten einigt, kann das Land wieder erstarken.

Gustav Stresemann weigert sich, die deutsche Ostgrenze anzuerkennen

1922 haben Berlin und Moskau die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen und den Verzicht auf Kriegsentschädigungen beschlossen. Die ungleiche, aus der Not geborene Partnerschaft soll nun als Druckmittel gegen die Westmächte dienen.

Vor allem aber sehen manche deutsche Politiker darin eine Chance, Druck auf Polen auszuüben und so im Osten die Vorkriegsgrenzen wiederherzustellen. Schließlich hat auch Moskau Gebiete an Polen abtreten müssen und deshalb nun Interesse an der „Zurückdrängung“ des gemeinsamen Nachbarn. Stresemann aber glaubt nicht an den Erfolg einer solchen Politik. Ohne das Einverständnis der Westmächte, ist er sich sicher, wird es im Osten keine Grenzrevision geben.

Umgekehrt ist er aber auch nicht bereit, den Vertrag mit der UdSSR der Verständigungspolitik im Westen zu opfern: Deutschlands Eintritt in den Völkerbund soll seine Außenpolitik nicht ihrer „russischen Karte“ berauben. Denn bei einem Angriff der UdSSR auf Polen wäre Berlin verpflichtet, im Auftrag des Völkerbundes Polen zu verteidigen.

Nach langer Diskussion finden Chamberlain, Briand und Stresemann am 10. Oktober 1925 einen Kompromiss: Deutschland soll sich nur entsprechend seinen militärischen Möglichkeiten und seiner geographischen Lage an solchen Aktionen beteiligen. Mit dieser Formulierung sind alle zufrieden, Stresemann, Briand, Chamberlain und die anderen Teilnehmer der Konferenz unterzeichnen insgesamt acht Einzelabkommen. Im Jahr darauf tritt Deutschland dem Völkerbund bei, erhalten Stresemann und Briand den Friedensnobelpreis.

Nur wenige Jahre später aber ist der „Geist von Locarno“ tot. Der 1928 einsetzende wirtschaftliche Abschwung lässt in Deutschland Kräfte erstarken, die auf die Konfrontation mit den Westmächten setzen. Und die kollabierende Weltwirtschaft verschärft die Konkurrenz unter den Nationen. Gustav Stresemann erlebt das Ende seiner Friedenspolitik nicht mehr. Der wohl größte Staatsmann der Weimarer Republik erliegt am 3. Oktober 1929 einem Schlaganfall.