GEO: Zuletzt liefen im Kino, Fernsehen und auf Streaming-Plattform zahlreiche Historienfilme und -serien, von "Napoleon" über "Deutsches Haus" bis "The Crown". Welchen Einfluss haben solche Filme auf unser Geschichtsbild?

Prof. Josef Johannes Schmid: Bei aktuellen Filmen werden wir das erst in einigen Jahren oder Jahrzehnten wissen. Aber wenn wir zurückschauen, ist festzustellen, dass Historienfilme unser Bild bestimmter Epochen und Persönlichkeiten durchaus prägen können.

Zum Beispiel?

Nehmen wir etwa die extrem erfolgreichen "Sissi"-Filme mit Romy Schneider aus den 1950er Jahren. Der Charakter der Elisabeth von Österreich-Ungarn wird simplifiziert, die Kaiserin als naiv und einfach gestrickt porträtiert. Überhaupt erscheint die k.u.k.-Monarchie als äußerst schlichtes Gebilde. Man hat aus sehr vielschichtigen Persönlichkeiten und einem komplexen politischen System einen Heimatfilm gemacht, der der bürgerlichen Wohlfühlkultur der 50er Jahre entsprach. Diese historisch unzutreffenden Filme haben das Bild der Kaiserin über ganze Generationen geprägt. Dann sind da noch sowohl die "Winnetou"-Filme in sehr freier Anlehnung an die Karl-May-Vorlagen zwischen 1962 und 1968 zu nennen und die teilweise zeitgleichen "DEFA-Indianerfilme".

Was ist bei diesen Reihen das Problem?

Mittels Wiederholungen im Fernsehen wurden sogar mehreren Generationen ein jeweils sehr spezifisches Bild des "Wildes Westens" europäischer Provenienz vermittelt. Der Anspruch dahinter war, sich mit diesen aufwendigen Produktionen sowohl gegenüber den klassisch amerikanischen Vorgaben zu behaupten wie dann auch den in den 1960er Jahren immer populärer werdenden Italo-Western abzusetzen.

Was gibt es noch für international bekannte Beispiele?

In "Braveheart" von 1995 wird der späteren englischen Königin Isabella ein Verhältnis mit dem Titelhelden William Wallace unterstellt. Damit nicht genug, insinuiert der Film sogar, der spätere englische König Edward III. sei die Frucht dieser Verbindung. Tatsächlich war die fragliche Prinzessin zum Zeitpunkt der Unterstellung drei (!) Jahre alt, lebte in Frankreich und hat Wallace nie in ihrem Leben gesehen. So etwas kann das Bild von historischen Persönlichkeiten nachhaltig verfälschen.

Wie setzen sich so geformte Bilder, bis hin zu Stereotypen, fest?

Vor allem erfolgreiche Reihen wie "Sissi" oder auch die modernen Adaptionen von Historienromanen, die über viele Jahre hinweg in Kino und Fernsehen liefen und laufen, konnten und können einen Großteil der Bevölkerung in der Bundesrepublik erreichen und deshalb eine große Wirkmächtigkeit entfalten. Historienfilme bergen immer das Potenzial in sich, Stereotypen auszubilden, die wir als Zuschauerinnen und Zuschauer weitertragen. Daher sollten die Bilder, die diese Filme erzeugt haben, eben auch in Überblendung mit anderen Medien und Branchen bis hin zur Computerspiel- und Spielzeugindustrie analysiert werden.

Heißt das, wir sollten am besten gar keine Historienfilme schauen?

Nein, bestimmt nicht. Was wir brauchen, ist ein anderes Film-, oder Kunst-Verständnis. Wir sollten Historienfilme als Kunstwerke für sich betrachten, nicht als Lehrfilme. Sie wurden vornehmlich gedreht, um zu unterhalten – nicht um historisches Grundwissen zu vermitteln.

Zudem geht es bei allen Filmen, umso mehr bei Groß-Produktionen wie aktuell "Napoleon", auch immer um massiv kommerzielle Interessen. Wie Historienfilme eine bestimmte Epoche oder Persönlichkeiten darstellen, sagt uns häufig mehr über die Gegenwart als über die Vergangenheit, konkret über die Markttauglichkeit und Mainstream-Attraktivität gewisser Historien-Bilder.

Und zwar?

Ein gutes Beispiel ist "Der Löwe von Sparta" ("The 300 Spartans") von 1962 über die Perserkriege. Der Film inszeniert den Verteidigungskampf der Griechen als heroischen Abwehrkampf der abendländischen Freiheit gegenüber einem brutalen Gegner aus dem Osten. In diesem US-Film finden Sie die ganze Ideologie des Kalten Krieges aus westlicher Perspektive; im Abwehrkampf der Griechen fand sich der sich selbst als "frei" definierende Westen.

Aber ist es nicht gefährlich, wenn Historienfilme unser Bild von geschichtlichen Ereignissen derart verzerren?

Wir müssen uns klar machen, dass Historienfilme genau wie andere Kulturgüter immer Kinder ihrer Zeit sind und ihnen oft eine ganz bewusste Intention und Motivation zugrunde liegt. Dies teilen sie mit anderen "Historienwerken", etwa Bühnenstücken und Romanen, eine Gattung, die ja historisch sehr weit zurückreicht. Eine völlige Objektivität gibt es nicht.

Ist es nicht ein Unterschied, ob ein Film zumindest bei nachgewiesenen Fakten bleibt, oder schlicht einseitige Bilder erzeugt? Der Monumentalstreifen "Quo Vadis" etwa mit Peter Ustinov als Kaiser Nero präsentiert den Herrscher als gewaltversessenen Geisteskranken. Ein Image, das Nero bis heute nicht losgeworden ist.

Das stimmt, aber Nero wurde bereits kurz nach seinem Tod von antiken Autoren als problematischer Charakter dargestellt. Danach haben Opern und historische Romane dieses Bild weiter verfestigt. An diesem Beispiel sieht man gut, wie sich unser Geschichtsverständnis aus verschiedenen Quellen und Medien speist.

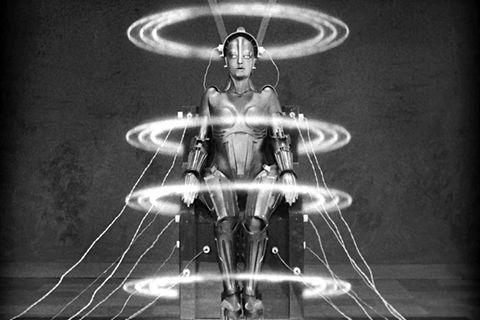

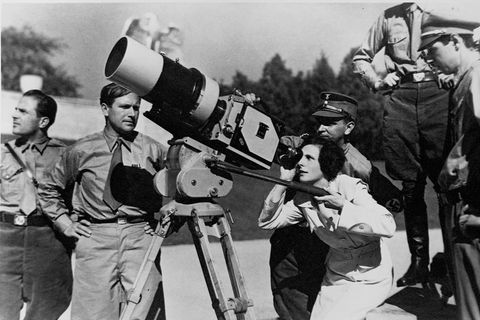

Lassen sich mit solchen historischen Fiktionen auch politische Wirkungen erzielen?

Natürlich. Ein gutes Beispiel sind die Propagandafilme, die nicht aus der Freiheit der Kunst entstanden sind, sondern im Auftrag einer Regierung zum Beispiel Feindbilder festigen sollten.

Wie etwa jene Filme, die die Nationalsozialisten in Auftrag gegeben haben?

Ja, oder auch die Stalinfilme der 1950er Jahre. Beide Regime haben mit Propagandafilmen den Versuch unternommen, die Geschichte nicht nur zu verzerren, sondern zu verfälschen. Ganz grundsätzlich hängt die Wirkung eines Films aber natürlich nicht nur von der Produktion selbst ab, sondern auch von den Zuschauerinnen und Zuschauern.

Die Rezeption?

Ja, also was die Menschen aus einem Film mitnehmen. Das hängt auch davon ab, mit welchem Vorwissen wir in solche Kinovorstellungen gehen und das ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. "Napoleon" haben in Deutschland Hunderttausende Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen. Haben diese Personen allein aufgrund des Streifens einen völlig anderen Blick auf den Feldherrn bekommen? Ich denke nicht. Hinzukommt die Tatsache, dass 500 Leute in einem Kinosaal 500 unterschiedliche Vorwissen bezüglich des dargestellten Sujets mitbringen. Im Idealfall spornen Historienfilme dazu an, sich genauer mit einem Thema oder Ereignis auseinanderzusetzen – zum Beispiel mit einer Doku oder einem Sachbuch. Dies würde zumindest die Perspektive erweitern. Denn jeder Historienfilm, auch der beste, kann immer nur bestimmte Sichtweisen vermitteln, selbst wenn Charaktere facettenreich gezeichnet werden – das entspricht den Regeln der Dramaturgie, analog zu Oper und Theater.

Und welche Historienfilme können Sie bedenkenlos empfehlen?

Erstens: Die BBC-Serie "The Eagle of the Ninth" von 1977, die im römischen Großbritannien im 2. Jahrhundert n. Chr. spielt. Zweitens für Mittelalter-Fans: Die SWR-Produktion "Die Leute vom Domplatz" (1980) zeichnet nach, wie eine kleine rheinische Stadt im 13. Jahrhundert einen Dom neu baut. Drittens: Die "Löwengrube" des BR, die die Geschichte einer bayerischen Polizistenfamilie über zwei Generationen hinweg vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1950er Jahre hinein nachzeichnet und dabei die gesamte Zeitgeschichte mitberücksichtigt.