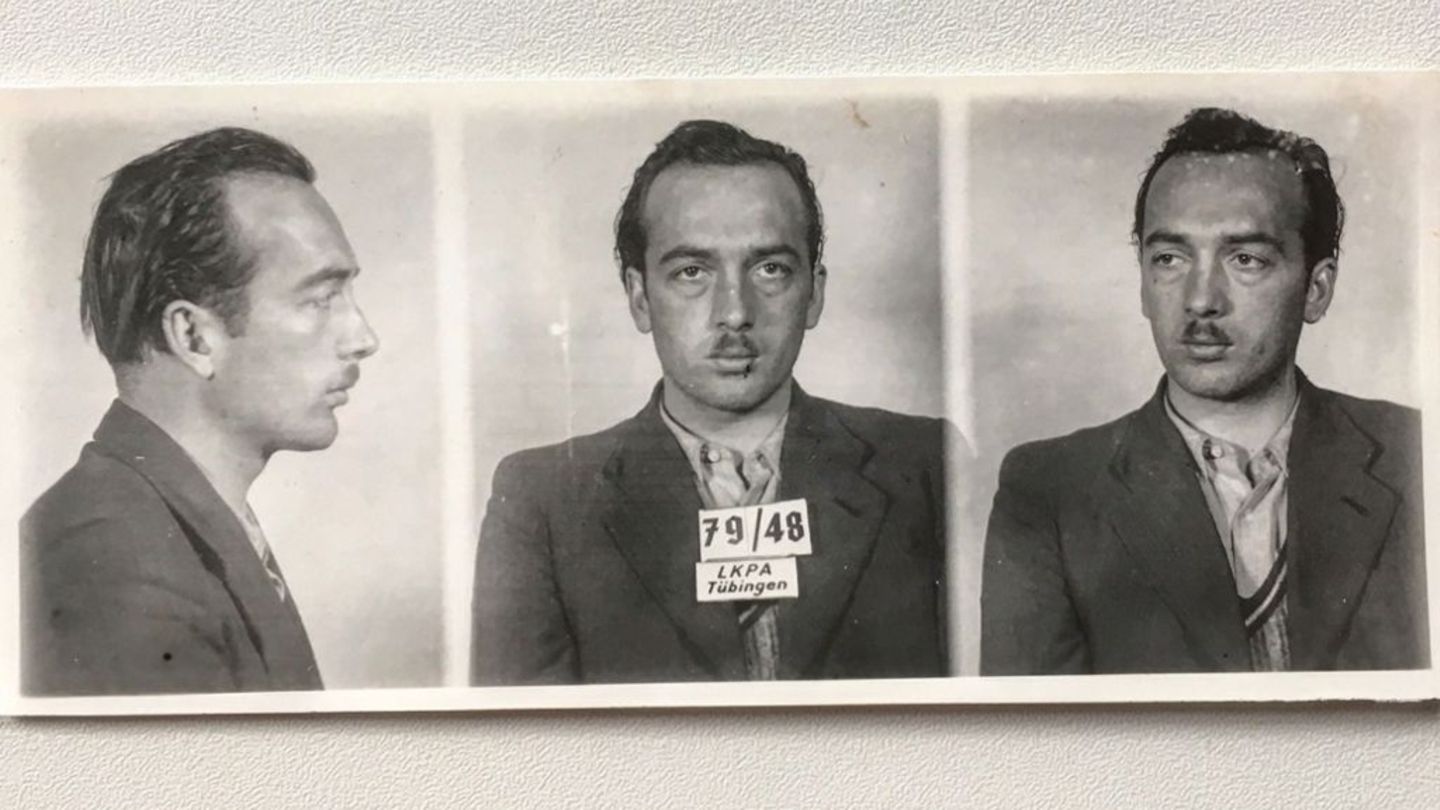

Die Guillotine war am Vortag aus Rastatt in Tübingen eingetroffen. Nach 18 Uhr noch hatten Mitarbeiter im Hof des Gefängnisses eine "Fallprobe" vorgenommen, wie es im amtlichen Protokoll heißt. Das nächste Fallen des Beils tötete einen Menschen: Am Morgen des 18. Februar 1949, kurz nach sechs Uhr, starb der Raubmörder Richard Schuh. Die Exekution dauerte nur zehn Minuten. Es war das letzte Mal, dass die Justiz in Westdeutschland einen Verurteilten hinrichten ließ.

Schuh, vom Krieg verroht und orientierungslos in der unübersichtlichen Zeit danach, ein Mechaniker mit schlecht bezahlten Gelegenheitsjobs, hatte ein gutes Jahr zuvor einen Lastwagenfahrer erschossen, um die neuen Reifen des Gefährts auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Der 27-Jährige wurde gefasst, und das Gericht im damals noch unter französischer Besatzung stehenden Südwesten entschied auf das höchste Strafmaß – während im Land gerade über die Abschaffung der Todesstrafe diskutiert wurde.

In der Weimarer Republik war das juristisch legitimierte Töten bereits fast verschwunden, rechtlich noch vorgesehen, aber faktisch kaum angewendet. Doch unter dem Regime der Nationalsozialisten wurden danach so viele Todesurteile verhängt wie nie zuvor in Deutschland: 16.000 – ein weiteres Instrument des willkürlichen Terrors.

Die Mehrheit der Deutschen wollte die Todesstrafe

Nach dem Krieg sprachen sich in Umfragen dennoch etwa drei Viertel der deutschen Bevölkerung für die Beibehaltung der Todesstrafe aus. In den westlichen Besatzungszonen bauten die Alliierten zwar die Justiz neu auf, aber das alte Recht galt zunächst großteils weiter, und das deutsche Richterpersonal änderte sich kaum.

Nicht überraschend also, dass Schuhs Berufungsantrag und ein Gnadengesuch scheiterten. Erst einen Tag vor der Exekution erfuhr er von seinem bevorstehenden Ende. In den offiziellen Aufzeichnungen heißt es: "Der Verurteilte erschrak in starkem Maße. Er faltete die Hände und weinte leise vor sich hin."

Im Osten wurde noch Jahrzehnte hingerichtet

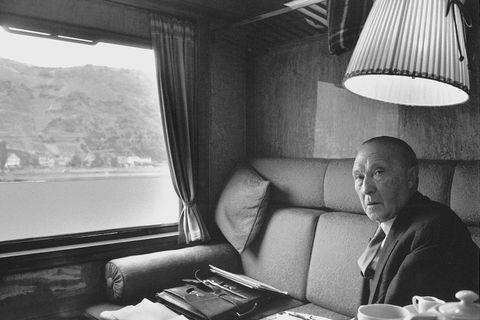

Drei Monate später aber wandelten sich die Umstände komplett. Am 23. Mai 1949 wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet, einen Tag danach trat das Grundgesetz in Kraft. Dessen Artikel 102 lautet: "Die Todesstrafe ist abgeschafft." Zuletzt hatten sich in den Gremien doch die Gegenstimmen, die sich auf den zivilisatorischen Fortschritt beriefen, durchgesetzt, etwa jene des SPD-Politikers Carlo Schmid: "Man sollte mit dem Töten von Amts wegen schlechthin ein Ende machen."

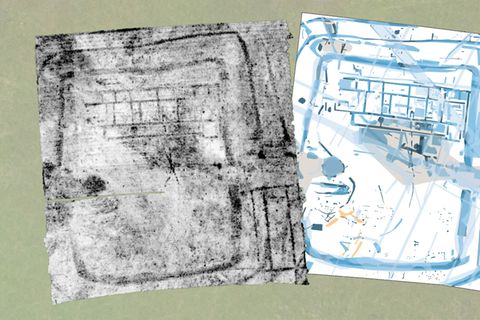

Exekutionen gab es in Deutschland aber weiterhin: Militärgerichte der Alliierten im Westen vollstreckten noch bis zum Beginn der 1950er-Jahre fast 500 Todesurteile gegen NS-Täter. Und in der DDR bestand die Todesstrafe sogar bis 1987 fort. Die letzte Hinrichtung geschah dort im Juni 1981.