Für Kriegszeiten wirkt der Speiseplan beinahe opulent. Margot Wölk wird Obst vorgesetzt, gekochtes Gemüse mit Reis oder Nudeln, manchmal sogar Spargel. Nur Fleisch fehlt, der Chef ist schließlich Vegetarier. Doch an Genuss ist nicht zu denken. Denn mit jedem Bissen riskieren Wölk und ihre Kolleginnen ihr Leben.

Margot Wölk ist ab Anfang 1943 Teil einer Gruppe von 15 Frauen, die die SS ausgewählt hat, um Adolf Hitler als Vorkosterinnen zu dienen. Sie sind zwischen 20 und 30 Jahre alt und müssen vor allem eines sein: gesund. Testen sollen sie Proben der Lebensmittel, die im Führerhauptquartier, der "Wolfsschanze", lagern. Denn in die Küche des "Führers" gelangen nur vorgekostete Zutaten. Die SS reagiert mit dieser Sicherheitsmaßnahme auf Gerüchte, der britische Geheimdienst wolle Hitler vergiften.

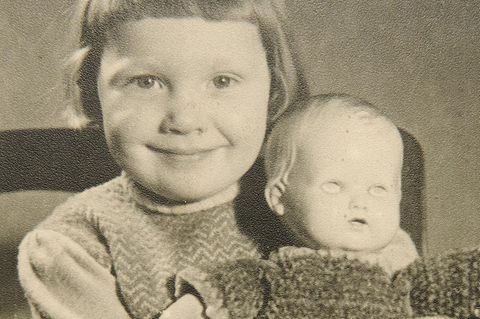

Margot Wölk, Jahrgang 1917, wird für die Aufgabe rekrutiert, weil sie die Anforderungen erfüllt – und zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Mit den Nazis hat ihre Familie eigentlich nichts am Hut. "Politisch war ich sowieso nicht so informiert", sagt Wölk in der TV-Dokumentation "Hitlers Vorkosterin" von Achim Hippel. Wölk war nicht im "Bund deutscher Mädel", ihr Vater, ein Reichsbahner, kein Mitglied in der NSDAP.

Ihr Mann ist seit Anfang 1940 als Soldat an der Front. Als ihre Berliner Wohnung 1942 durch eine Bombe unbewohnbar wird, zieht Margot Wölk zu ihrer Schwiegermutter nach Groß-Partsch, dem heutigen polnischen Parcz. Der Ort liegt nur wenige Kilometer entfernt von der "Wolfsschanze". Die SS in Masuren wird schnell auf sie aufmerksam: Wölk hatte sich nicht ordnungsgemäß angemeldet. Die 25-Jährige muss fortan für Adolf Hitler arbeiten. Zunächst führt sie Buch über das Essen des Diktators – bis sie schließlich gezwungen wird, täglich ihr Leben zu riskieren.

Bei jedem Bissen Todesangst

Für ihre neue Arbeit holt die SS Margot Wölk jeden Morgen mit einem Bus ab. Ziel ist das sieben Kilometer entfernte Krausendorf. Ihre Arbeitsstelle ist die Schule im Dorf, nicht das Führer-Hauptquartier selbst. Die SS befürchtet, die Vorkosterinnen könnten selbst zu Attentäterinnen werden.

Wölk erinnert sich noch an die Vornamen einiger ihrer 14 Kolleginnen: Vera, Elisabeth, Hildegard. Sie kommen aus der Kreisstadt Rastenburg, erzählt die Berlinerin später, "wir haben uns alle gut verstanden, es waren alles nette Mädchen". Die Frauen teilen die immer gleiche Angst: Jeder Bissen könnte der letzte sein.

Die Verkostung folgt einer strengen Routine. Das Essen wird hereingebracht, dann beten die Frauen. "Manchen liefen schon beim Essen die Tränen", erinnert sich Wölk. Danach müssen alle eine Stunde warten. Eine Stunde voller Panik: Wie fühle ich mich? Wird mir übel? Falle ich in Ohnmacht? Oder überstehe ich einen weiteren Tag? Anschließend, so berichtet Wölk, hätten alle "geheult wie Schlosshunde".

Der Wendepunkt Stauffenberg

Als am 20. Juli 1944 in einer Baracke auf dem Gelände der "Wolfsschanze" eine Aktentasche explodiert, ist Margot Wölk nur wenige Kilometer entfernt. Sie besucht mit einer Freundin eine Filmvorführung der Wehrmacht, als das Stauffenberg-Attentat fehlschlägt: "Da sind wir von den Bänken gerutscht." Hitler überlebt leicht verletzt. Die Sicherheitsmaßnahmen werden verschärft. Von nun an müssen die Vorkosterinnen unter der Woche in der Schule wohnen. Ihr Gemeinschaftsraum ist ein unbeheiztes Klassenzimmer.

Als die Front in hörbare Nähe zur "Wolfsschanze" rückt, verhilft ein Offizier der mittlerweile 27-jährigen Margot Wölk zur Flucht. Sie verlässt den Ort, an dem sie eineinhalb Jahre lang gequält wurde. In letzter Minute geht es mit dem Zug Richtung Berlin. Hitler, für den sie in dieser Zeit fast täglich ihr Leben riskiert hat, bekommt sie nie zu Gesicht. Nur seinen Hund, "Blondie", habe sie gesehen. Die anderen Vorkosterinnen trifft Margot Wölk nie wieder. Nach Jahren erfährt sie, Soldaten der Roten Armee hätten alle 14 Kolleginnen erschossen.

Durchatmen kann Wölk auch nach dem Krieg nicht. Zurück in Berlin, muss sie sich erst vor der SS, dann vor der Roten Armee verstecken. Doch sie wird schließlich entdeckt. 14 Tage lang vergehen sich russische Soldaten an ihr und den anderen Frauen, die sie aus dem Versteck gezogen haben. "Es war die Hölle auf Erden, ein Albtraum, der nie vergeht." Margot Wölk erleidet so starke Verletzungen, dass sie keine Kinder mehr bekommen kann.

Nach dem Krieg zieht sie zurück in die Wohnung, in der sie zuvor auch mit ihren Eltern gelebt hatte. Und bleibt dort ihr ganzes Leben lang. Erst an ihrem 95. Geburtstag erzählt sie zum ersten Mal ihre bewegende Geschichte. Im April 2014 stirbt Margot Wölk im Alter von 97 Jahren.

Die Geschichte von Margot Wölk hat viele Menschen berührt. Erst durch ihre Erzählung erfährt die Welt von den 15 jungen Frauen und der Angst, die sie tagtäglich begleitete. Ihr Schicksal inspirierte die italienische Autorin Rosella Postorino zu ihrem 2018 erschienenen Buch "Die Vorkosterinnen", das als Vorlage für Silvio Soldinis gleichnamigen Film diente, der im Mai 2025 in den deutschen Kinos anlief. Seit November 2025 ist der Film nun bei Netflix zu sehen, die Berlinerin Elisa Schlott in der Rolle der Rosa Sauer, deren Geschichte an Margot Wölks angelehnt ist. Der Film macht die Angst der Frauen spürbar, die als Hitlers Vorkosterinnen durch die Hölle gingen. Jeden Tag.