Der Papst äußert sich nicht nur zu religiösen, sondern auch zu weltlichen Fragen. Kürzlich rief er die Ukraine in einem Interview mit einem Schweizer Fernsehsender dazu auf, mit Russland über ein Ende des Krieges zu verhandeln. "Wenn man sieht, dass man besiegt wird, dass die Dinge nicht gut laufen, muss man den Mut haben, zu verhandeln", so der Papst. Der Stärkste sei, wer "an die Menschen denkt, den Mut der weißen Fahne hat und verhandelt".

Viele Politikerinnen und Politiker werteten die Aussagen als Aufforderung zur Kapitulation der Ukraine. Seitdem reißt die Kritik am Papst nicht ab. Hat Franziskus sich politisch zu weit vorgewagt, weiter als seine Vorgänger? Wie politisch waren eigentlich die Päpste der jüngeren Vergangenheit?

Der Papst beansprucht die moralische Oberaufsicht

"Allen neueren Päpsten liegt ein Selbstverständnis zugrunde, das sehr weit in die Vergangenheit zurückreicht", sagt der Historiker und Papsttumexperte Volker Reinhardt. Das historische Papsttum habe einen mehrfachen Machtanspruch: Die unumschränkte Herrschaft über die Kirche, die territoriale Herrschaft über einen eigenen Staat sowie die moralische Oberaufsicht über die Mächtigen der Welt.

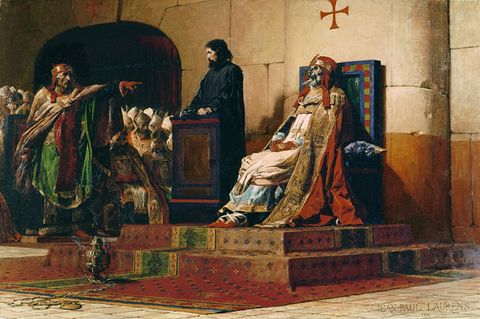

Wie der Papst seinen Staat verlor

Für mehr als ein Jahrtausend herrscht der Papst über einen eigenen Staat in Mittelitalien, den Kirchenstaat. Doch im 19. Jahrhundert entzündet der aufkommende Nationalismus die italienischen Unabhängigkeitskriege. Das Königreich Italien wird 1861 gegründet, seine Truppen erobern das päpstliche Rom im Jahr 1870.

Erst 1929 verhandeln Papst Pius XI. und der italienische Diktator Benito Mussolini die Lateranverträge. Durch sie entsteht der Vatikan als souveräner Staat, der kleinste der Welt. Für die Päpste schafft dieses Territorium ein Minimum an Unabhängigkeit von anderen Staaten.

Heute bestimmen vor allem die Herrschaft über die Kirche und die moralische Oberaufsicht das politische Handeln der Päpste. Sie verstehen sich als Stellvertreter Christi auf Erden und als "weit über alle Menschen herausgehoben", so Reinhardt.

In dieser Position sind sie nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet, moralisch über die weltliche Machtausübung zu urteilen. Diese moralische Oberhoheit des Papstes sieht Reinhardt auch als ausschlaggebend für die Äußerungen von Papst Franziskus zum Ukrainekrieg.

Kritik an der Politik des Papstes

Seit dem Entstehen der christlichen Kirche gibt es Kritik an der Weltlichkeit des Papsttums. Immer wieder forderten Stimmen, der Papst sollte sich aus weltlichen Geschäften heraushalten.

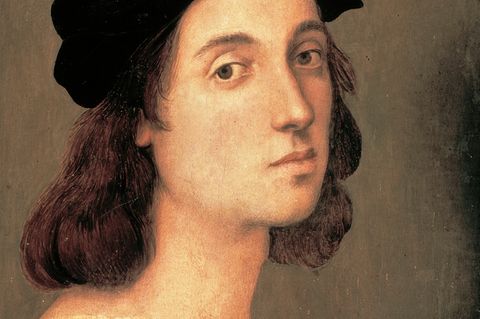

Einer der frühen Kritiker war Erasmus von Rotterdam (ca. 1466–1536). In einer satirischen Schrift richtete er sich gegen Papst Julius II., der mehrere Kriege geführt hatte. Aktuell zielt die Kritik am Papst häufiger auf seine politische Ausrichtung als darauf, dass er sich überhaupt politisch äußert.

"Das Christentum hat sich keine Illusionen gemacht über die Friedfertigkeit des Menschen und der Politik", sagt Historiker Reinhardt. "Politik und Staatlichkeit sind aus Sicht der Kirche ein Tummelplatz guter, aber vor allem auch böser Kräfte gewesen."

Das Papsttum verfolge den Auftrag, "eine immer unfertige Welt doch so human wie möglich zu machen. Darauf beruht der Anspruch, die Unfriedfertigkeit in der Welt so weit wie möglich zu zähmen."

Ist Papst Franziskus politischer als seine Vorgänger?

In jüngerer Zeit haben sich die Päpste unterschiedlich stark in die Tagespolitik eingebracht:

- Schon die Verhandlung der Lateranverträge im Jahr 1929 durch Pius XI. zeige eine starke Verzahnung zwischen Vatikan und Politik, so Reinhardt. So wurde darin etwa der Katholizismus als Staatsreligion Italiens festgeschrieben.

- Der Nachfolger, Pius XII., geht in die Geschichte ein als Papst, der zum Holocaust geschwiegen und sich so weltlichem Urteil enthalten hat. "Das ist ein Makel, der seitdem auf dem Amt liegt", sagt Reinhardt.

- Nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Vatikan in engem Kontakt mit der Partei Democrazia Cristiana, die die Politik des italienischen Staates bis in die 1990er-Jahre dominiert. Der Vatikan spricht sogar Wahlempfehlungen aus, etwa gegen die kommunistische Partei.

- Mit der Papstwahl von Johannes Paul II. im Jahr 1978 erlebt das Papsttum eine für viele unerwartete Wendung: "Unter dem polnischen Papst politisiert sich das Papsttum und bezieht deutlich Stellung in der äußeren Politik", so Reinhardt. Der neue Papst bereist mehr als 130 Länder, gleich zu Anfang sein Heimatland Polen. Dort betet der Pontifex für die Opfer des Eisernen Vorhangs, beschwört die Einheit Europas und die polnische Unabhängigkeit. So stärkt er die politische Opposition gegen das sozialistische Regime Polens.

- Der deutsche Papst Benedikt XVI. hält 2006 an der Universität Regensburg eine umstrittene Rede. Er zitiert den byzantinischen Kaiser Manuel II. Palaiologos: Der Begründer des Islams, Mohammed, habe nur "Schlechtes und Inhumanes in die Welt gebracht". Proteste aus der muslimischen Welt sind die Folge. "Ein heilsamer Schock", sagt Reinhardt. Danach bemüht sich Benedikt eher, sich aus der Tagespolitik herauszuhalten.

Papst Franziskus verfolgt die politische Linie seiner Vorgänger besonders abseits der Tagespolitik, so Reinhardt. Eisern halte er an der Vorherrschaft des Papsttums über die Kirche fest, und gegenüber der gesellschaftlichen Gegenwart der Moderne zeige er sich kritisch. So jovial, väterlich, unprätentiös er sich aber gebe: Papst Franziskus sei mit Benedikt, vielleicht sogar vor diesem der konservativste Papst der vergangenen Jahrzehnte.

Tagespolitisch aber "agiert Papst Franziskus sicher nicht aktiver als seine Vorgänger", so Reinhardt. Wie Benedikt halte er sich eher zurück, greife lediglich mit allgemeinen Mahnungen zu Frieden und Menschlichkeit in die weltpolitischen Läufe ein. In Reden hat Franziskus etwa soziale Ungleichheit kritisiert, ein Ende der Wegwerfkultur gefordert oder die Abschaffung von Atomwaffen.

Auch die Beiträge von Franziskus zum Ukrainekrieg seien als humanistischer Appell einzustufen, sagt Volker Reinhardt, als "Reflex auf den päpstlichen Anspruch, die Geschichte moralisch zu lenken."