Menschenschlangen gibt es in den späten 1980er-Jahren viele in der Sowjetunion, selbst für Alltäglichkeiten müssen die Bürgerinnen und Bürger vor den Geschäften anstehen, doch diese Kette ist etwas Besonderes. Sie ist eine rund 650 Kilometer lange Demonstration, die von Tallinn über Riga nach Vilnius verläuft, einmal durch das sowjetisch beherrschte Baltikum. Niemand weiß, wie viele Leute genau an der Aktion teilnehmen, wahrscheinlich aber sind es rund 1,8 Millionen – und damit jeder vierte Bewohner der Region. Es ist eine der längsten Menschenketten in der Geschichte.

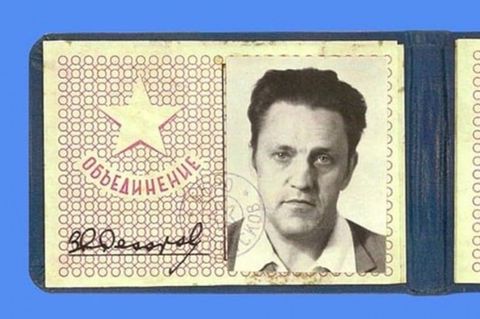

Den Tag der Großdemonstration, den 23. August 1989, haben die Organisatoren ganz bewusst gewählt. Genau 50 Jahre zuvor schlossen die Sowjetunion und das nationalsozialistische Deutschland ein Nichtangriffsabkommen, das die Welt schockte. Dieser "Hitler-Stalin-Pakt" bereitete nicht nur dem deutschen Überfall auf Polen den Weg, sondern teilte in einem geheimen Zusatzprotokoll auch Ostmitteleuropa in Interessensphären auf. Litauen, Estland und Lettland – damals noch unabhängige Staaten – wurden 1940 entsprechend von Moskau annektiert.

Das wollen die Teilnehmer der Menschenkette rückgängig machen. Nun, da der Wind des Wandels durch den Ostblock fegt, fordern sie die Unabhängigkeit der baltischen Staaten. Deshalb stehen sie an einer Fernstraße irgendwo in Estland und schwenken die blau-schwarz-weiße Flagge eines Landes, das es eigentlich gar nicht mehr gibt. Im Demonstrationsaufruf heißt es: "Der Hitler-Stalin-Pakt ist nach wie vor die Grundlage, auf die sich das heutige Europa stützt, das Europa, zu dem auch wir einst gehörten."

Der Protest wird gesehen: Die spektakuläre Aktion lenkt die Blicke der Weltöffentlichkeit auf die Unabhängigkeitsbestrebungen der baltischen Länder. Und die werden in den folgenden Wochen und Monaten immer stärker.

Kreml-Chef Michail Gorbatschow, der anderswo die sogenannten sozialistischen Bruderstaaten in die Freiheit entlässt, ist allerdings nicht bereit, auf die von Stalin annektierten Gebiete zu verzichten. Im Baltikum zeigt der Friedensnobelpreisträger des Jahres 1990 eine andere, härtere Seite. Das Parteiblatt "Prawda" spricht von "nationaler Hysterie", die sich in der Region ausbreite. Und der Chef-Außenpolitiker der KPdSU warnt gar vor einer "letzten Katastrophe", die man heraufbeschwöre, wenn man das Unteilbare teile und Länder und Grenzen neu zuschneide.

Der Friedensnobelpreisträger schickt Truppen

Stoppen können die Funktionäre das Freiheitsstreben aber nicht. Als Anfang 1990 erstmals wieder freie Wahlen in den drei baltischen Sowjetrepubliken abgehalten werden, gewinnen die Anhänger der Unabhängigkeit die Mehrheit. Die Konsequenz: Bis zum folgenden Mai sagen sich Lettland, Litauen und Estland von Moskau los. Der Kreml reagiert mit einem Wirtschaftsboykott, im Januar 1991 schickt Gorbatschow sogar Truppen ins Baltikum, mehrere Zivilisten sterben, Hunderte werden verletzt. Doch am 6. September 1991 muss die UdSSR die Unabhängigkeit der drei baltischen Staaten schließlich anerkennen.

Der 23. August – jener Tag, an dem der Hitler-Stalin-Pakt unterzeichnet wurde und fünfzig Jahre später Millionen von Letten, Esten und Litauern auf die Straße gingen – ist seit 2009 ein offizieller Gedenktag in der Europäischen Union. Jedes Jahr wird zu diesem Datum an die Opfer von Stalinismus und Nationalsozialismus erinnert. Ganz besonders im Baltikum.