Das Jahr, in dem die Geschichte allen enteilt, beginnt flirrend, unentschieden. In Moskau taumelt Michail Gorbatschows Perestroika voran, und niemand weiß, ob der Generalsekretär der KPdSU nur das alte System beerdigt oder auch einen neuen, funktionstüchtigen Sozialismus erschafft.

Immer weniger kann sich Moskau die Kosten für die Unterstützung der Regime in Osteuropa leisten, auch deshalb hat Gorbatschow die Breschnew Doktrin abgeschafft, die den Bruderstaaten nur eine beschränkte Souveränität zugestand – und der UdSSR das Recht, jederzeit militärisch einzugreifen. Jetzt darf jedes Land seinen eigenen Weg gehen.

Das spaltet den Ostblock: Ungarn lässt am 11. Februar 1989 unabhängige Parteien zu, in Polen setzen sich im Februar Regierung und die Aktivisten der ersten freien Gewerkschaft "Solidarność" zu einem Runden Tisch zusammen. Der Rest des Ostblocks will von Reformen dagegen nichts wissen. Erich Honecker, 76, hält die Ruhe im eigenen Land für ein Zeichen der Überlegenheit des sozialistischen Systems. Am 19. Januar lobt er seinen Staat für die Einhaltung aller Menschenrechte; er glaubt wohl wirklich daran. 280 000 Stasi-Leute im Land vermelden die üblichen Unzufriedenheiten, aber keinen Stimmungsumschwung gegen die SED. Im Oktober will Honecker den 40. Jahrestag der DDR feiern. Er sieht keinen Grund, warum es nicht ein schönes Fest werden sollte.

15. Januar, Leipzig

Gegen 16 Uhr an diesem Sonntag steigt Fred Kowasch auf eine Mauerbrüstung am Markt. Unmittelbar vor ihm stehen drei Freunde, die ihn abschirmen sollen, wenn die Stasi zugreift. Kowasch blickt auf eine beachtliche Menschenmenge: Mindestens 500 Bürger haben sich zu einer der größten Protestaktionen seit 1953 versammelt. Er kennt die wenigsten, der Kern der Opposition in Leipzig umfasst nicht mehr als 300 Aktivisten, die meisten Demonstranten haben sich zum ersten Mal ein Herz gefasst, erstmals Mut geschöpft.

Es sind wohl vor allem Menschen, die bereits vor Jahren einen Ausreiseantrag gestellt haben – ein "Rechtswidriges Übersiedlungsersuchen" in der Sprache des Regimes. Weit mehr als 100.000 von ihnen gibt es inzwischen in der DDR.

Sie mussten ihren Beruf aufgeben, oft haben sich Familienmitglieder und Freunde von ihnen losgesagt. Sie haben also nichts mehr zu verlieren. Deshalb können die Ausreisewilligen gemeinsam mit den wenigen Oppositionellen unverblümt die Zustände in der DDR kritisieren. Und werden im Laufe dieses Jahres zu einer kritischen Masse, die den Rest der Bevölkerung mitreißt.

Doch der öffentliche Protest kommt nur zustande, weil der "Initiative zur demokratischen Erneuerung unserer Gesellschaft" zuvor ein unvergleichliches Bravourstück gelungen ist. In einem Pfarrhaus haben ihre Mitglieder per Hand 11.000 Flugblätter mit dem Aufruf zur Demonstration am 15. Januar hektographiert, einen Tag und zwei Nächte lang – und dann fast 5.000 Zettel in Leipziger Briefkästen verteilt, ehe die Staatssicherheit elf der Aktivisten festnehmen konnte. Anschließend zogen Mitarbeiter des MfS mit Pinzetten los, um die Flugblätter aus den Briefkästen zu fischen. Sie lasen darauf: "Es ist an der Zeit, mutig und offen unsere Meinung zu sagen: Schluss mit der uns lähmenden Teilnahmslosigkeit und Gleichgültigkeit!"

Bedrohlicher für die DDR aber ist der internationale Protest, den die Festnahmen ausgelöst haben. In Wien tagt die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa; in ihren Abschlussreden protestieren die Außenminister der Bundesrepublik und der USA scharf gegen die Verhaftungen. Und der Deutschlandfunk, der in der DDR viel gehört wird, berichtet über die Stasi-Aktion – das ist eine Erklärung, weshalb sich an diesem 15. Januar so viele Bürger versammeln.

Die andere ist schlichter und schwerer greifbar: Das Gefühl, etwas tun zu müssen gegen die Verhältnisse, gegen "das System", hat unmerklich und über lange Jahre an Dringlichkeit gewonnen. Die Wut ist gewachsen. Doch sie wird sich nicht abrupt entladen, sondern nach und nach den Staat unterspülen.

Auf der Brüstung hält Kowasch, 23 Jahre alt und bis vor Kurzem Sänger einer Anarcho Band, nun eine Rede, in der er die Festnahme der Flugblattverteiler verurteilt: "Dieses Vorgehen verdeutlicht, dass zur Zeit grundlegende Artikel der Verfassung außer Kraft gesetzt sind. Es betrifft im Besonderen Andersdenkende, die sich für Reformen in der erstarrten Gesellschaftsstruktur der DDR einsetzen." Die Zuhörer applaudieren kräftig.

Und die Polizisten halten sich zurück, aus Verblüffung möglicherweise. Die mehr als 500 Leipziger aber haken einander unter, so wie sie es von Demonstrationen aus dem Westfernsehen kennen, verlassen schweigend den Markt, ein paar Passanten schließen sich an. Vielleicht eine Viertelstunde laufen sie an Leipzigs bröckelnden Fassaden entlang, bis die Polizei eingreift, 53 Leute festnimmt und den Rest vertreibt.

Fred Kowasch wird ebenfalls festgesetzt, dann wieder freigelassen, weil man ihn zu nächst nicht als Redner identifiziert, und am nächsten Tag erneut festgenommen. Er rechnet mit mehrjähriger Haft, aber kommt, wie die anderen auch, schon wenige Tage später frei – auf direkten Befehl Erich Honeckers.

Der SED-Chef befürchtet internationale Proteste. Er will Ruhe in seinem Land, dessen 40. Jubiläum er im Oktober feiert und über dessen Westgrenzen er vier Tage später sagt: "Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vor handenen Gründe noch nicht beseitigt sind."

5. Februar, Ostberlin

Chris Gueffroy und Christian Gaudian, beide 20 Jahre alt, robben seit drei Stunden durch den Grenz streifen am Britzer Verbindungskanal und haben jetzt nur noch ein letztes Hindernis vor sich: einen drei Meter hohen Stahlgitterzaun.

Die beiden schleudern zwei Anker, die sie aus Wäscheleine und einem abgebrochenen Rechenstiel gebaut haben, über die Absperrung. Da heult eine Sirene los, kurz darauf beginnen Soldaten zu feuern. Eine Kugel trifft Gueffroy ins Herz, er stirbt wenige Minuten später; sein Freund überlebt und wird festgenommen. Chris Gueffroy ist nicht das letzte Opfer der Mauer, aber er ist der letzte Flüchtling, der erschossen wird.

Westjournalisten erfahren von dem Mord, eine Woge der Anklagen schwappt über die DDR. Sie ist so mächtig, dass Honecker seinen Vertrauten Egon Krenz, 51, anweist, den Schießbefehl aufzuheben. Krenz ist im Politbüro der SED unter anderem für Sicherheit zuständig. Intern begründet er das Ende des Schießbefehls so: "Lieber einen Menschen abhauen lassen, als in der jetzigen politischen Situation die Schusswaffe anzuwenden."

2. Mai, Hegyeshalom, Ungarn

Ein Dorf an der Grenze zwischen Ungarn und Österreich, ein Signalzaun, sowjetisches Fabrikat, 2,13 Meter hoch, Stacheldraht und 25 Querdrähte, die bei jedem Kontakt Alarm auslösen: der Eiserne Vorhang. 13.500 Flucht versuche hat es in Ungarn seit den 1960er Jahren gegeben, nur wenige waren erfolgreich.

Aber das interessiert Oberst Balázs Nováky, den stellvertretenden Chef der Grenz truppen, nicht mehr: "Wir haben dieses Treffen hier organisiert", sagt er zu Journalisten, "da heute an diesem Tag die elektrischen Alarmanlagen zwischen Ost und Westeuropa abgebaut werden." Allerdings wird die Grenze weiterhin von seinen Leuten bewacht. Ungarn will die Abschottung zum Westen überwinden und sich aus der Bevormundung durch die Sowjetunion befreien; zudem ist das Land nahezu pleite, wie fast alle Ostblock Staaten, und es will die hohen Kosten für die Grenzanlagen nicht länger tragen.

Nach Novákys Ansprache durchtrennen Soldaten den Draht mit Bolzenschneidern, und sogenannte Pfostenheber ziehen die Betonpfeiler aus der Erde wie wurzellose Zähne. Jeden Tag sollen fortan Hunderte-Meter-Zaun verschwinden, sagt Nováky.

Am Abend überträgt die "Tagesschau" das Ereignis auch in die DDR. Sie meldet es an hinterer Stelle, nach Krawallen in Westberlin und Abrüstungsverhandlungen. Wie schwer es ist, Historisches zu erkennen, noch während es geschieht – diese Lehre wird das Jahr 1989 immer wieder bestätigen.

7. Mai, Ostberlin

Prenzlauer Berg. In der Oderberger Straße betritt einer der wenigen Oppositionskandidaten, die je bei einer Kommunalwahl in der DDR antreten konnten, die Wahlkabine und stimmt – gegen sich selbst. Der 27jährige Bauingenieur Matthias Klipp arbeitet wie Hunderte Oppositionelle seit Monaten darauf hin, die SED bei der Wahl vorzuführen.

Wahlen sind heikel in der DDR. Die SED lebt von der Fiktion, dass Volk und Staat eins sind, daher frisiert sie die Ergebnisse stets so, dass nicht mehr als ein Prozent Gegenstimmen vermeldet werden: Sie streicht aufsässige Bürger aus dem Wählerregister, sie richtet Sonderwahllokale ein, in denen nicht öffentlich ausgezählt wird, und sie drängt die Wahlkommissionen vor Ort, unerwünschte Ergebnisse zu überarbeiten.

Die Bürger kennen diesen Wunsch der Regierenden – und machen ihn sich zunutze. Ganze Gruppen von Dorfbewohnern drohen mit Wahlenthaltung, wenn nicht Telefonanschlüsse gelegt oder Straßen gebaut werden, manche Bürger fordern Westreisen oder eine Wohnung. Aber dieses Jahr ist das Geschacher frecher als sonst, die Zahl der Eingaben liegt doppelt so hoch wie bei der Volkskammerwahl 1986.

Auch sonst registriert die Stasi vermehrt "negativfeindliche Lösungen", besonders oft die Aufschrift: "Wer die Wahl hat, hat die Qual, wer nicht wählt, wird gequält". In Berlin vermessen ihre Mitarbeiter akribisch die 1,4 Meter lange, mit Pinselstrichen hingeworfene Beleidigung "DDRKZ" und im brandenburgischen Müncheberg auf zehn Metern die gemalte Frage: "7. Mai, soll das Chaos weitergehen?"

Proteste gab es vereinzelt auch bei früheren Wahlen, aber der Widerwille gegen die Farce hat weiter zugenommen, und deshalb ist der Widerstand diesmal größer.

Dazu ermutigen auch jene Bruderländer, die gerade dabei sind, sich von der Einparteiendiktatur zu lösen, Ungarn und Polen, aber auch die UdSSR: Bei den sowjetischen

Wahlen zum Volksdeputiertenkongress am 26. März hat KP-Chef Michail Gorbatschow demonstrativ eine Kabine aufgesucht – das war bis dahin tabu im Sozialismus.

Um auch in der DDR ihre "selbstverschuldete Unmündigkeit" zu überwinden, so der Aufruf einer Oppositionsgruppe, haben Aktivisten das Wahlgesetz genau studiert. Das war nicht so einfach, denn es ist weder in Buchhandlungen noch in Bibliotheken zu bekommen. Aus den wenigen Exemplaren, die kursieren, lesen die Oppositionellen zwei Rechte heraus, die sie nun nutzen: alternative Kandidaten auf der Einheitsliste zu platzieren – und die Stimmauszählung im Wahllokal zu überwachen.

Doch nur ein einziger unabhängiger Bewerber kommt durch: Matthias Klipp. Über all sonst vereitelt die SED die Versuche. Klipp aber kapert gemeinsam mit Freunden einen Wohnbezirksausschuss; ein solches Gremium vertritt Bürger in einem Wohnblock.

Da in Klipps Gebiet besonders viele Oppositionelle wohnen, gelingt es ihm und seinen Freunden, die Mehrheit in dem Ausschuss zu übernehmen und Klipp zum Kandidaten für die Wahlen zur Stadtbezirksversammlung zu wählen – damit steht er neben SED-Genossen und FDJ-Funktionären auf dem Wahlzettel. Klipp druckt Plakate mit seinem Porträt und feiert Wahlpartys mit Hunderten Besuchern – und wählt sich am Ende doch nicht. Denn als Gegenstimme gilt nur ein Wahlzettel, auf dem alle Kandidaten durchgestrichen sind; bleibt auch nur ein Name stehen, gilt das Votum als Ja-Stimme. Also streicht Klipp auch sich selbst, um dem System seine Zustimmung zu verweigern.

Wenige Stunden später ist er wieder zurück im Wahllokal. Diesmal, um die Stimmauszählung zu verfolgen. Insgesamt über wachen Oppositionelle in rund 50 Orten mehr als 1.000 Wahllokale. Sie verzeichnen eine Wahlbeteiligung zwischen 60 und 80 Prozent und zwischen drei und 30 Prozent Gegenstimmen. Eine Katastrophe für die SED.

Am Abend im Fernsehen aber verliest Egon Krenz, der Wahlleiter, das Ergebnis: 98,77 Prozent Zustimmung zur Nationalen Front, ein gutes Prozent Gegenstimmen. Alles fast wie immer.

Gibt es einen Aufschrei? In Kirchen und den Hinterzimmern der wenigen Aktivisten: ja. Sonst nicht. Zwar kursieren die Ergebnisse der oppositionellen Wahlbeobachter, aber nur 300 Menschen unterschreiben Proteste gegen den Betrug. Das Volk bleibt stumm.

Dennoch erkennen viele, was auch Matthias Klipp nun deutlich sieht: dass die SED-Führer nicht nur, was jeder weiß, "senile Greise und kulturlose Banausen" sind, sondern "reine Kriminelle, die gegen ihre eigenen Gesetze verstoßen". Auf kaum einer Demonstration im Herbst werden Plakate gegen den Wahlbetrug vom 7. Mai fehlen.

1. Juni, Greifswald

Die Stadt ist im Krieg von Bomben verschont geblieben, den noch liegt sie zu großen Teilen in Trümmern: leere Fensterhöhlen, löchrige Dächer, einge stürzte Häuser. Die SED-Führung setzt allein auf Plattenbauten und lässt die Häuser der Altstadt verfallen.

Trotzdem sind einige Ruinen herausgeputzt, Fassaden bemalt, denn an diesem Tag weiht Honecker den gerade renovierten Dom ein. Nicht zur Freude aller Greifswalder, die in der Instandsetzung ein reines Prestigeprojekt sehen. Und so wagen an diesem Tag einige Bürger den Protest, entrollen Transparente gegen den Verfall der Stadt.

Doch bewegt noch ein weiteres Thema die Menschen in diesen Tagen: Eine Woche zuvor hat Chinas Führung den Protest auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Beijing zusammengeschossen. Erich Honecker lässt das Massaker zum Entsetzen seiner Bürger in der Presse preisen: als Niederschlagung eines "konterrevolutionären Aufruhrs".

Vereinzelt demonstrieren Menschen in der DDR gegen die SED-Linie.

In Greifswald bittet gar der Dompfarrer vor Honecker "für die Volksrepublik China, dass Frieden im Land einzieht", eine eindeutige Botschaft. Vom Generalsekretär ist keine Reaktion überliefert. Er hört nur, was er hören will.

1. Juli, Frankfurt/Oder

Es ist ein großes Missverständnis. Martin Rohde weiß nicht, worauf er sich einlässt. Und die Stasi weiß es auch nicht. Eigentlich wollte Rohde mit ein paar Freunden eine verlassene Brauerei anmalen, aus Jux, aber dann pinselt der 22-Jährige am frühen Morgen spontan einige Parolen in die Bahnhofsunterführung: "Die Mauer stirbt" und "Frühling in Moskau, Herbst in Peking, Winter in Berlin", denn "Herbst in Peking" ist eine Band, die vor Kurzem Auftrittsverbot erhalten hat.

Rohde wird verhaftet und denkt, "sicherlich ein bisschen naiv", was könne ihm schon passieren: ein paar Tage bei der Polizei und danach ein bisschen "gesellschaftlich nützliche Arbeit". Aber die Stasi ist nervös. Zu viele solcher Schmierereien in diesem Sommer, zu viel unterschwellige Renitenz. So bleibt Rohde drei einhalb Monate in Haft und wird fast täglich verhört, vielleicht, weil die MfS-Mitarbeiter in ihm ein neues Phänomen entdecken: Ohne Scheu kritisiert er die Obrigkeit, prangert die Verletzung der Menschenrechte an, verlangt Meinungsfreiheit. Er verrät keinen einzigen Namen, unterschreibt Protokolle nicht, die seine Aussagen verfälschen, und lässt sich durch nichts einschüchtern.

Martin Rohde, Sohn aus gutem SED-Hause, Kriegsdienstverweigerer, Abitur an der Abendschule, beschäftigt als Hausmeister und träumend von einem Leben als Archäologe – er nimmt sich, was er für sein gutes Recht hält. Einer von Tausenden Ungehorsamen in diesem Sommer.

Er wird zu 14 Monaten Gefängnis verurteilt. Bei der Verhandlung fragt ihn die Richterin, wieso er glaube, dass die Mauer fallen werde? "Vielleicht nicht demnächst, aber irgendwann", antwortet Rohde, "weil sich die Leute nicht ewig einsperren lassen." Die Richterin, der Staatsanwalt, die Stasi-Leute, die Wächter im Saal, alle lachen laut auf.

8. August, Bukarest, Rumänien

Die Partei und Regierungschefs der Warschauer Pakt-Staaten versammeln sich zu ihrem jährlichen Gipfeltreffen, auf denen sie meist bloß Anweisungen Moskaus entgegennehmen.

Aber diesmal ist die Stimmung anders. Hardliner, darunter Erich Honecker an der Seite der steinernen Diktatoren aus Rumänien und Bulgarien, kämpfen gegen Reformer, darunter Gorbatschow, die die Breschnew Doktrin auch formell abschaffen wollen.

Am Ende beschließen sie aber doch eine Formel, die Gorbatschows Vorstellungen nahekommt: "Kein Land darf den Verlauf der Ereignisse innerhalb eines anderen diktieren, keiner darf sich die Rolle eines Richters oder Schiedsrichters anmaßen." Wenn ein Staat aus dem Sozialismus ausschert, werden keine Panzer mehr rollen.

Es ist vermutlich nicht nur Zufall, dass Honecker noch auf dem Gipfel eine schwere Gallenkolik erleidet und ins Krankenhaus eingeliefert wird. Ende August wird bekannt, dass eine Operation an der Gallenblase erfolglos abgebrochen worden ist. Bis zum 29. September wird Erich Honecker nicht mehr öffentlich auftreten, unfähig, in die Ereignisse einzugreifen.

19. August, Sopron, Ungarn

Zwei schaffen es an diesem Tag nach Österreich, sie können es gar nicht glauben. Die Kamera eines Reporters im Westen ist auf sie gerichtet, der eine sagt, er sei mit dem Bus an die Grenze gefahren und dann einfach hinüber gelaufen, der andere zuckt immer wieder die Schultern und sagt: "Tja, frei eben halt." Dann gehen sie, ohne Gepäck, die Straße weiter, nach Österreich hinein.

Mit rund 800 anderen DDR-Bürgern haben sie eine Lücke genutzt: Einen Tag lang öffnet Ungarn in der Stadt die Grenze, ein Vorgeschmack, eine Drohung. Seit Beginn der Sommerferien in der DDR Anfang Juli läuft das sonnenheiße Ungarn mit Urlaubern und Flüchtlingen voll, die Gäste aus dem Norden lagern bei 35 Grad in Parks und Vorgärten oder schlafen im Trabi, mühsam durch gefüttert von Hilfsorganisationen, Zeltlager wachsen. Sozialistisches Flüchtlingsproletariat, jedes Fernsehbild eine Demütigung für Honecker.

Niemand weiß, wie viele Fluchtbereite es gibt. Aber wer sie sind, weiß das MfS gut genug, um sich zu fürchten: jünger als 40 meist, gut ausgebildet, bislang weder durch Kritik noch durch Ausreiseanträge aufgefallen. Weil die Menschen nicht zurückkehren nach Ende des Ungarnurlaubs, sondern dort auf die Flucht hoffen, fehlen in der DDR plötzlich vielerorts Ärzte, Lehrer, Mechaniker. Kein anderes Thema gibt es und nur noch eine Frage für jeden: bleiben oder gehen?

Zwischen Budapest und Ostberlin entspinnt sich eine zähe Diplomatie. Die Ungarn wollen die Grenze öffnen, die SED will das um jeden Preis verhindern. Stasi-Chef Erich Mielke befiehlt "alle erforderlichen Maßnahmen zur Verstärkung der vorbeugenden Arbeit". Sprich: Irgendwie sollen die Bürger von der Urlaubsfahrt abgehalten werden.

Doch die Stasi-Mitarbeiter, die mit Urlaubern reden, melden ratlos nach oben, dass "Argumente wie z. B. ‚Der Sozialismus siegt‘ eben nicht mehr ausreichen". Dass Worte nicht mehr reichen. Aber oben ist niemand: Honecker ist aus gefallen – und ein Großteil des Politbüros ist in den Ferien.

9. September, Grünheide

Ein spätsommerlicher Tag östlich von Berlin. In der Burgwallstraße, im Haus von Katja Havemann, der Frau des 1982 verstorbenen Dissidenten Robert Havemann, treffen sich 30 Oppositionelle, meist Akademiker. Seit Monaten haben Katja Havemann und Bärbel Bohley, seit Jahren eine der unerschrockensten Oppositionellen des Landes, den Termin vorbereitet, sind durchs Land gefahren, haben Vertraute konsultiert und Verbündete gesucht, nun ist es so weit: Sie gründen das "Neue Forum".

Die Vorarbeit zahlt sich aus, nur ein Stasi-IM ist unter den Aktivisten, die ihren Gründungsaufruf nun noch einmal polieren. Es sind die Tage der Opposition. Am 4. September kündigte sich eine "Vereinigte Linke" an, am 12. September gründet sich "Demokratie Jetzt", am gleichen Tag tritt die "Sozialdemokratische Partei in der DDR" auf, zwei Tage später geht der "Demokratische Aufbruch" an die Öffentlichkeit.

Die Opposition organisiert sich, wie alle auch getrieben von den Ausreisenden. Sie wollen eine Alternative zum Regime sein, aber auch eine zu jenen, für die nur noch die Flucht einen Ausweg aus dem maroden System bietet. Die Initiativen sind nicht abgesprochen, und doch eint sie der gleiche Gedanke: nicht flüchten oder ausreisen, sondern hier bleiben und das Land verändern.

Die SED-Presse veröffentlicht eine winzige Notiz über die "staatsfeindliche Plattform". Westmedien feiern das Neue Forum, und Westpolitiker demonstrieren ihre Ignoranz: Als Bärbel Bohley wenige Tage später vor 250 Menschen in der Berliner Gethsemanekirche spricht, attestiert ihr ein westdeutscher Staatssekretär, der die Opposition begutachten soll, "einen amateurhaften, hilflosen Eindruck". Er kann "keine politischen Talente" entdecken und mokiert sich darüber, dass "selbst einfachste Organisationsformen nicht beachtet" würden.

Schon lange hat die Opposition die Bundesregierung in ihrer wilden Ehe mit den Diktatoren des Ostens eher gestört, der Frieden war immer wichtiger als die Unterstützung des Widerstands – nur keine Erschütterung, darauf sind viele Westpolitiker geeicht.

11. September, Bremen

Die westdeutsche CDU feiert ihren 37. Parteitag, und Helmut Kohl soll als Parteivorsitzender gestürzt werden, so haben es einige Rebellen verabredet: Schlechte Wahlergebnisse, peinliche Auftritte, der Mann ist nach fast sieben Jahren Kanzlerschaft untragbar – ein Honecker der Bundesrepublik, so wirkt es auf manche.

Aber schon im Vorfeld hat Kohl den Aufstand entschärft und zieht jetzt einen weiteren Trumpf. Mit der ungarischen Regierung hat er einen heimlichen Pakt geschlossen: Deutschland unterstützt Ungarn wirtschaftlich, dafür öffnet Budapest nun endgültig seine Grenze – und zwar: wenige Stunden vor dem Parteitag. Der patriotische Jubel spült die CDU-Rebellen fort. Denn durch die Bruch stelle Ungarn blutet die DDR ab 0.00 Uhr in den Westen aus, innerhalb von drei Tagen fliehen 15.000 Menschen.

Als Reaktion schränkt das SED-Politbüro die Zahl der genehmigten Reisen nach Ungarn drastisch ein, verlagert aber so nur das Problem nach Polen und vor allem in die Tschechoslowakei: Bis Ende September flüchten mehr als 4.000 Menschen in die westdeutsche Botschaft in Prag, Tausende lagern in den angrenzenden Straßen. Nun steigt im nächsten Kessel der Druck.

Die Versuche der SED-Propaganda, dieser Entwicklung entgegenzusteuern, sind hilflos: Im "Neuen Deutschland" berichtet ein heimgekehrter Koch, er sei in Budapest mit einer präparierten Menthol-Zigarette betäubt und in den Westen verschleppt worden – was sogar Parteimitglieder als Bestätigung ihrer schlimmsten Befürchtungen lesen: Wie schlecht muss die Lage sein, wenn die eigene Führung so einen Humbug druckt.

30. September, Prag

Nur noch sieben Tage bis zum 40. Jahrestag der DDR-Gründung. Erich Honecker will Ruhe. Um jeden Preis. Also erlaubt er die Ausreise der Botschaftsflüchtlinge, aber nur, wenn sie in Sonderzügen über das Staatsgebiet der DDR in den Westen fahren.

Ein letzter Akt verzweifelter Souveränität: Als würde diese Route aus der Flucht einen Gnadenakt der SED-Führung machen. Vom halbrunden Balkon im ersten Stock der Prager Botschaft überbringt Außenminister Hans-Dietrich Genscher die Nachricht: "Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise . . ." Die letzten Worte gehen in einem Aufschrei des Glücks unter, der um die Welt hallt.

Winkend fahren die Bürger noch in der Nacht durch ihr aufgewühltes Land, an Transparenten vorbei ("Das Vogtland grüßt den Zug der Freiheit"), an Sehnsüchtigen, die aus Plattenbauten weiße Tücher schwenken. Als der Zug die Grenze passiert, beobachtet einer der westdeutschen Beamten im Zug, "bricht ein unvorstellbarer Jubel aus. Die Menschen fallen sich weinend und lachend in die Arme."

Die SED-Führung hetzt gegen die Flüchtenden: Man solle ihnen "keine Träne nachweinen", schreibt Honecker persönlich in einen – anonymen – Zeitungskommentar hinein, weil sie "sich selbst aus der Gesellschaft ausgegrenzt" haben. Das Volk wird als verzichtbar erklärt, so liest es das Volk – und packt noch energischer seine Sachen.

3. Oktober, Ostberlin

Schon wieder sind 6.000 Menschen in der westdeutschen Botschaft in Prag, 2.000 lagern vor den Toren, 4.000 sind auf dem Weg dorthin. Egon Krenz, ZK-Sekretär für Sicherheit, hat drei Vorschläge zur Entschärfung erarbeiten lassen, die er Honecker unterbreitet mit der Bemerkung: "Eine Ideallösung gibt es nicht."

Erstens, die Bundesregierung wird aufgefordert, die DDR-Staatsbürgerschaft anzuerkennen; im Gegenzug wird die Erweiterung der Reisefreiheit in Aussicht gestellt. Das ist propagandistisch gut, aber ohne Effekt, gibt Krenz zu.

Zweitens, alle Grenzen werden vorüber gehend geschlossen, bei gleichzeitiger Ankündigung von Reiseerleichterungen noch vor Weihnachten; allerdings könnte das die "Lage im Inneren bis zur Nichtbeherrschbarkeit anheizen".

Drittens, die sofortige Reisefreiheit: "nicht zweckmäßig", so Krenz, denn es würde zum Verlust von Hunderttausenden führen. Was tun? Krenz empfiehlt die zweite Lösung. Grenzschließung, vage Versprechungen. Honecker wählt eine vierte Möglichkeit: Er lässt die Grenze zur ČSSR schließen, ohne Reiseerleichterungen anzukündigen. Der letzte Ausweg wird dicht gemacht. Zugleich sollen die Botschaftsflüchtlinge erneut in Sonderzügen über das Gebiet der DDR ausreisen. Eine irrwitzige Kombination.

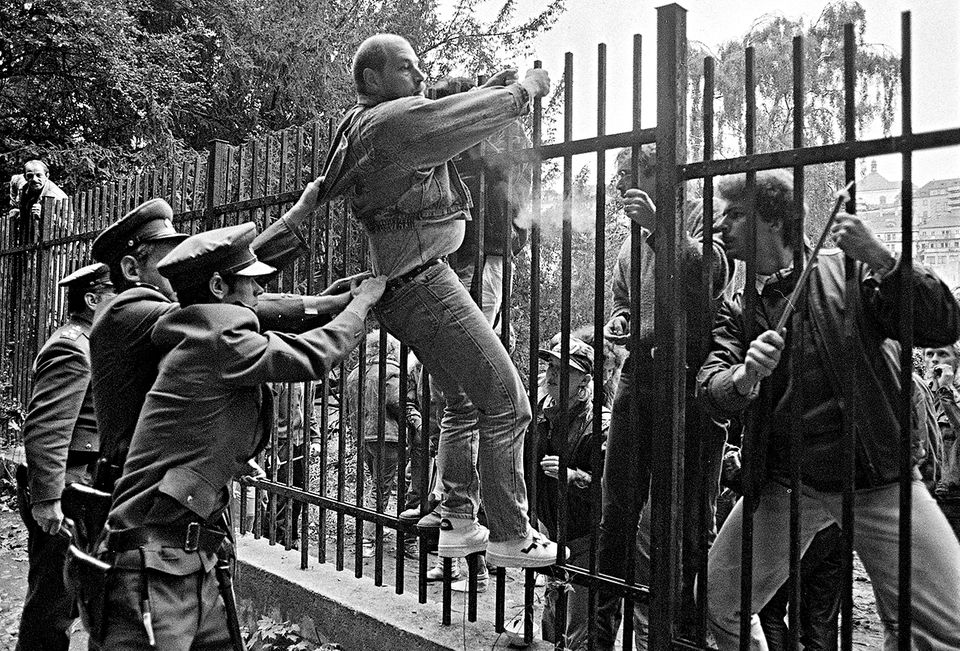

4. Oktober, Dresden

Tausende strömen in die Stadt, in der Hoffnung, dort auf die Züge aus Prag in Richtung Westen aufspringen zu können. Schließlich lungern 20.000 Verzweifelte am Hauptbahnhof herum: Geflüchtete im eigenen Land. Am Abend zu vor haben 800 Männer, Frauen und Kinder versucht, einen leeren Zug zu stürmen, der auf dem Gleis Richtung Prag aufgetaucht war. Die Polizei bemühte sich, sie abzuhalten, so begann die erste, stundenlange Schlacht.

Nun, am 4. Oktober, rücken Hundertschaften zum Hauptbahnhof vor, Sturmtruppen mit Helmen, Schlagstöcken und Schilden, zudem Wasserwerfer. In Berlin schickt die "Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe" des MfS "streng geheim!" die "Information Nr. 438/89" über die Reaktion im Volk auf die Grenzschließung an die PolitbüroMitglieder.

Sie ist ungewöhnlich freimütig: Eine "Bankrotterklärung der Regierung" sähen viele Menschen darin, ein "schönes Geschenk" zum Republikgeburtstag, nach dem nur noch die Ausreise bleibe – und für SED-Mitglieder der Austritt aus der Partei.

Der Tag vor dem Dresdner Hauptbahnhof: Friedlich warten die Menschen in Parks, auf Straßen, in ihren Autos. Bis zum Abend. Was dann geschieht, hat keinen benennbaren An fang: Werfen erst die Flüchtlinge Steine und Flaschen, oder knüppeln zuerst Polizisten los?

Bald brennt ein umgestürzter Polizeiwagen, eine Rauchbombe detoniert, die Wasserwerfer schießen in die Menge, Molotow Cocktails fliegen, weitere Autos gehen in Flammen auf, im Dunst von Tränengas greift die Polizei wahllos nach Demonstranten. Auch die halten sich nicht zurück: Viele Polizisten werden verletzt, manche schwer.

Mary Vaupel wird gegen 23.45 Uhr festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Weil sie zufällig die Visitenkarte eines ZDF-Journalisten mit sich trägt, schreit ein Stasi Mitarbeiter sie an: "So sehen Bestien aus, Sau, Ratte, Vieh!" Dann schlägt er der "Hure von ZDF-Leuten" mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Erst einen Tag später wird sie entlassen. Ähnlich ergeht es Hunderten.

Die DDR-Presse spricht von "rowdyhaften Ausschreitungen, in deren Folge der Zug betrieb gestört wurde". Und die ebben nicht ab. Zwei weitere Nächte Straßenschlachten, Tränengas, Brandsätze. Der Dresdner Bahn of ist zertrümmert, zerschlagene Scheiben, aus den Wänden gehebelte Steine.

Insgesamt werden 1.300 Bürger festgenommen. Niemand kann auf einen Waggon auf springen, die meisten Züge werden um Dresden herumgeleitet. In anderen Städten setzt sich die Polizeigewalt in den nächsten Tagen fort, in Berlin werden Demonstranten durch Spaliere von Polizisten mit Gummiknüppeln gejagt, andere müssen sich nackt ausziehen.

6. Oktober, Ostberlin

Die Republik soll feiern, trotz allem: am 7. Oktober den 40. Jahrestag der Staatsgründung. Überall Feste, Ordensverleihungen. Aber manchmal bleiben sogar die Auszuzeichnenden fern.

Und die Jugend demütigt die Führung schon am Vorabend. Im Fackellicht vor der Tribüne am Alexanderplatz marschieren sorgfältig ausgewählte Mitglieder der Freien Deutschen Jugend und rufen: "FDJ, SED, alles ist bei uns o. k." Aber nicht wenige auch: "Perestroika" und "Gorbatschow hilf!".

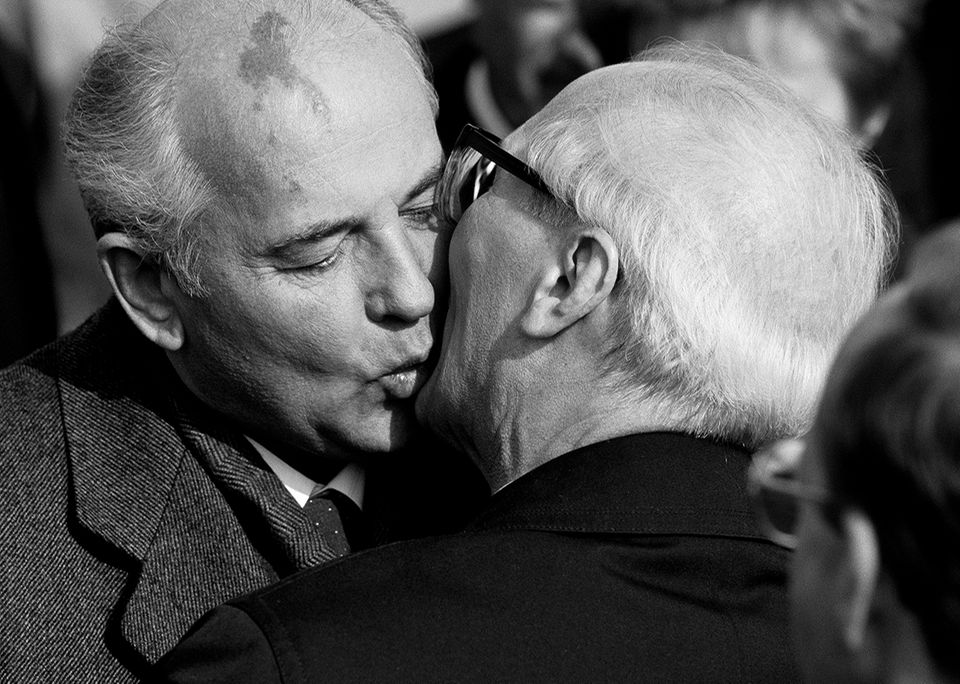

Der steht oben auf der Tribüne, lässt sich vom früheren polnischen Ministerpräsidenten Rakowski die Parolen übersetzen. "Das ist das Ende", fügt der Pole hinzu und meint damit: Wenn sogar die Linientreuen den Sturz wünschen, ist nicht mehr viel zu retten. Gorbatschow widerspricht nicht.

Zu seiner Rechten tänzelt Honecker beschwingt, aber Gorbatschow hat ihn oft genug erlebt, um zu wissen, dass der oberste DDR Funktionär längst in seiner eigenen Welt lebt.

7. Oktober, Plauen

Auch hier gibt es zum Geburtstag ein Volksfest in der Innenstadt: Grilletta-Bräter und Bierstände und anschließend noch eine Jubel-Kundgebung – es soll ein heiterer Tag werden in dieser unzufriedenen Stadt im äußersten Süden der Republik. Bei der Kommunalwahl wurden außergewöhnlich viele Nein-Stimmen registriert. Dennoch: Zum Fest erwartet die Stasi ein paar Störer, nichts Bedrohliches.

Tage zuvor jedoch hat Jörg Schneider, ein Werkzeugmacher, auf einer Schreibmaschine 120mal einen Aufruf getippt, den vielleicht radikalsten dieses Herbstes: "Bürger der Stadt Plauen! Das gesamte SED-Regime stellt nichts weiter als eine verdeckte Militärdiktaur dar, die sich nun immer mehr enthüllt und ihr wahres Gesicht zeigt! 40 Jahre lang wurden Menschen verdummt, eingelullt, unmündig gemacht und eingeschüchtert."

Das Manifest – von dem er mehrere Versionen schreibt – ist ein schmerzerfüllter Schrei, darin ein Katalog jener Forderungen, die den Herbst bestimmen werden: "Versammlungs-und Demonstrationsrecht; Meinungs-und Pressefreiheit; Zulassung der Oppositionsgruppe "Neues Forum"; Freie Wahlen; Reisefreiheit für alle. Bürger! Über windet Eure Lethargie und Gleichgültigkeit! Es geht um unsere Zukunft!"

Und sie strömen, die Bürger, gegen 15 Uhr füllen Tausende den Theaterplatz, unsicher eher als entschlossen. "Wir hatten alle Angst. Aber wir wussten auch, wenn eine Demonstration startet, würden wir nicht nur rumstehen", wird sich einer von ihnen erinnern.

Da steigt ein junger Mann auf die Daphne Statue und brüllt "Wir wollen Freiheit!", ein anderer entfaltet eine deutsche Flagge ohne Hammer und Zirkel, andere rufen "Deutschland, Deutschland!". Ein Stasi-Mitarbeiter prügelt den Mann von der Statue, die Menge stöhnt auf, als wäre sie selbst getroffen, und nur mit Mühe können Kirchenleute den MfS-Mann vor Schlägen schützen.

Die Masse wogt voran, ruft "Stasi raus!", immer lauter, brüllt dann "Neues Forum", schreit "Gorbi, Gorbi", und so, Parole für Parole, werden die Menschen zum Volk, das seine Kraft zu spüren lernt. Und mit einem Mal formieren sich mehr als 10.000 Menschen zum Marsch aufs Rathaus. Diese Massendemonstration ist ungeplant wie so vieles in diesem Herbst und doch zwangsläufig. Die Polizei setzt zwei Feuerwehrwagen als Wasserwerfer ein, sie lässt einen Hubschrauber tief über den Köpfen kreisen, sie fährt mit einem Jeep in die Menge, um sie zu spalten.

Doch das alles eint die Menschen nur noch mehr. Dann branden die Bürger ans Rathaus: Reihen von Polizisten und Soldaten; Maschinengewehre. Ein Fünkchen nur ist Plauen vom Massaker entfernt.

Da dringt Thomas Küttler, der evangelische Superintendent, zum Oberbürgermeister vor, dessen Mitarbeiter bereits Stühle zertrümmern, um daraus Schlagstöcke zu machen. Der Bürgermeister weigert sich, vor sein Volk zu treten, das draußen wütet, aber schließlich ringt Küttler ihm das erste Zugeständnis dieser Revolution ab: ein Gespräch zwischen Bürgern und Regierung. Hier, später von Mund zu Mund verbreitet, wird das letzte Drama der DDR erstmals aufgeführt: Das Volk überrumpelt durch schiere Masse die Regierung, erzwingt sich Gehör.

Als Küttler gegen 18 Uhr der Menge verkündet, dass es zu Gesprächen kommen wird, lässt ein Pastor die Glocken seiner Kirche läuten, und die Bürger gehen, friedlich und ein bisschen feierlich, nach Hause.

Am nächsten Tag trotzen in Dresden Tausende Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer ein Gespräch ab mit einer Gruppe von 20 Bürgern, die spontan aus der Mitte der Menge gewählt werden. Das Volk erhält eine Stimme.

8. Oktober, Ostberlin

Der Süden der Republik bröckelt, Honecker zürnt ziellos. Krenz weist die SED-Bezirksleitungen an, Krawalle "von vornherein zu unterbinden". Nur wie, das verrät er nicht.

Stasi-Minister Erich Mielke befiehlt "volle Dienstbereitschaft", Waffenträger dürfen fortan nicht mehr ohne ihre Pistolen auf die Straße gehen, "Terror und Gewalthandlungen" seien konsequent zu verhindern. Diese Weisung ist kein Schießbefehl. Sie schließt Waffengewalt aber auch nicht aus.

Wollen die SED-Oberen eine "chinesische Lösung"? Streben sie ein Massaker an, so wie es die chinesische Regierung am 4. Juli gegen die Demonstranten auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Beijing angeordnet hat?

Am 6. Oktober hat die Parteiführung einen Kampfgruppenkommandeur in der "Leipziger Volkszeitung" schreiben lassen: "Wir sind bereit, die konterrevolutionären Aktionen endgültig zu unterbinden. Wenn es sein muss, mit der Waffe in der Hand!"

Es gehen Gerüchte um von Internierungslagern, von vorbereiteten Krankenhausbetten, Blutkonserven. Bei Leipzig sammelten sich Tausende von Mann, heißt es, Wasserwerfer, LKW mit Sperrschilden, Schützenpanzer.

Und wahrscheinlich lässt Mielke seine Stasi-Offiziere die Verhaftungslisten aktualisieren, auf denen jene Bürger verzeichnet sind, die im Falle einer "Konterrevolution" einge sperrt oder verstärkt überwacht werden sollen. Mindestens 86.000 Namen stehen darauf.

Doch auch in vielen Kasernen rumort es, Soldaten fordern einen Dialog mit dem "Neuen Forum", in den paramilitärischen "Kampfgruppen der Arbeiterklasse" verweigern bis zu einem Drittel der Mitglieder den Einsatz. Polizisten ersuchen um "Entpflichtung", um nicht ihre Nachbarn bekämpfen zu müssen.

9. Oktober, Leipzig

Der Tag der Entscheidung. So empfinden es viele. Leipzig, die ungebärdige Stadt – wenn die SED ihr Volk in die Unterwürfigkeit zurückschießen will, dann wird sie es hier tun.

Seit Ende der Sommerferien halten die Pastoren der Nikolaikirche wieder an jedem Montag Friedensgebete in ihrem Gotteshaus ab: eine Tradition, die bis in die späten 1970er Jahre zurückreicht. Jetzt zahlt sich aus, dass Kirchengruppen hier – und im ganzen Land – seit Jahrzehnten den Boden bereitet haben. Indem sie nicht vom Volk, sondern von der Menschheit reden, nicht von einzelnen staatsbürgerlichen Rechten sprechen, sondern von Frieden, Schöpfung, Gerechtigkeit, spannen sie einen Legitimationsrahmen, der über den Staat hinausweist.

Am 4. September haben sich 1.000 Menschen an dem Gebet beteiligt und sind danach von der Kirche aus durch die Stadt gezogen: die erste Montagsdemonstration. Drei Wochen später waren es schon 6.000, am 2. Oktober mehr als 10.000, die auf die Straße gingen – und erstmals die Formel dieses Herbstes riefen; hieß es anfangs noch "Wir sind keine Rowdys", entstand daraus spontan und ohne dass es einen einzelnen Urheber gegeben hätte: "Wir sind das Volk!"

Nun lautet die Frage: Wie viele werden heute kommen? Wie viele werden überleben? Das Ungreifbare der Revolution: Jetzt verdichtet es sich zu greifbarer Angst. Und zur ebenso großen Anstrengung, ein Massaker zu verhindern.

Früher Morgen: Walter Friedrich, der stets gut informierte Leiter des Zentralinstituts für Jugendforschung, fährt zu Egon Krenz nach Berlin. Sie haben seit Jahren Kontakt, nun beschwört Friedrich den ZK-Sekretär für Jugend und Sicherheit: "In Leipzig darf nicht geschossen werden!" Krenz wird später behaupten, er habe den drei Ministern für Inneres, Staatssicherheit und Armee entsprechende Anweisungen gegeben.

13 Uhr. Im Leipziger Rathaus erhalten die "gesellschaftlichen Kräfte" von Parteifunktionären letzte Instruktionen: Bewährte Genossen sollen die Plätze in den Kirchen der Stadt besetzen, um die Demonstranten zu vertreiben und bei Konflikten zu mäßigen.

Mehrmals fragen Leipziger Funktionäre in den folgenden Stunden in Berlin an, was sie tun sollen. Wie lauten die Befehle? Sie bekommen keine Antwort. Krenz immerhin verspricht, sich zu melden. Etwa zur gleichen Zeit veröffentlichen Leipziger Oppositionsgruppen einen Aufruf zur Gewaltlosigkeit.

16 Uhr. Kurt Masur, Chef des Gewandhausorchesters, und zwei weitere angesehene Bürger der Stadt verhandeln mit der SED-Bezirksleitung über eine gemeinsame Erklärung. Doch die Genossen zögern, ihre Namen unter den Aufruf zu setzen.

17 Uhr. Schon vor Stunden haben sich vier evangelische Gotteshäuser gefüllt, die Nikolaikirche allein ist längst zu klein. Ein Pfarrer kündigt harte Prüfungen an: "Es wird an Knüppeln nicht fehlen, die man uns über den Kopf schlagen oder zwischen die Beine werfen wird, doch dieser Weg kann nicht zurück gegangen werden. Wir werden laufen und laufen und laufen und uns nicht wieder wie Kinder behandeln lassen."

18 Uhr. Die Ersten verlassen die Kirche – und glauben es nicht: Rund 70.000 Menschen sind zusammengeströmt und marschieren, nur mit wenigen Transparenten bestückt, Richtung Bahnhof.

18.05 Uhr. Aus Lautsprechersäulen ertönt die Erkennungsmelodie des Stadtfunks. Viele schrecken zusammen: Wird jetzt der Ausnahmezustand verordnet, der Schießbefehl verkündet? Stattdessen hören sie Kurt Masur, er verliest den Aufruf, zu dem sich schließlich auch die drei SED-Funktionäre durchgerungen haben.

Masur spricht von gemeinsamer Sorge und freiem Meinungsaustausch, und: "Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird." Tausende antworten erleichtert: "Wir sind das Volk!" Auch einige Polizisten atmen auf.

Aber der wichtigste SED-Funktionär hat nicht unterschrieben: Helmut Hackenberg, Chef der Bezirkseinsatzleitung und damit der höchste Kommandeur vor Ort. Er wartet weiterhin auf Befehle aus Ostberlin. Honecker ist nicht erreichbar. Krenz rührt sich nicht. Hackenberg wartet. Die Partei schweigt.

19 Uhr. Die Demonstration löst sich auf. Immer noch nichts aus Berlin. Hackenberg konstatiert: "Nun braucht Krenz auch nicht mehr anzurufen." Schließlich meldet sich Krenz doch noch und segnet müde den Gewaltverzicht ab.

Die Kraft zum gnadenlos brutalen Befehl ist aus der SED gewichen, zudem erhält sie keine Rückendeckung aus Moskau. Die sowjetischen Truppen in der DDR bleiben in den Kasernen. Vor Generälen spricht Minister Mielke die schlichte Wahrheit aus: "Ohne die Sowjetunion gab und gibt es keine DDR."

Tage später gesteht Innenminister Friedrich Dickel: "Natürlich ist das ein Zurückweichen, aber bei Größenordnungen von 20, 30, 80 oder gar 100.000 ist gar nichts anderes möglich." Nicht Einsicht, nicht Vernunft, nicht Menschlichkeit haben das Regime bewogen – sondern die Flucht der Bürger nach vorn: auf Plätze und Straßen des eigenen Landes. Die zweite Flucht dieses Jahres.

15. Oktober, Suhl

2.000 Menschen zwängen sich am Abend in der Hauptkirche. Orgelvorspiel, Kerzenmeditation – und dann eine Aussprache, die nicht mehr enden will. "Eine Flut von Klagen und Anklagen", notiert Pfarrer Bernd Winkelmann, von "Verzweiflungen und Hoffnungen, Weinen und Schreien und persönlichen Schicksalen".

Das Volk erhitzt sich an der freien Rede. In immer neuen Städten rufen Gruppen zu Veranstaltungen. Zwischen dem 16. und dem 22. Oktober werden 24 Aktionen mit 140.000 Menschen gezählt, eine Woche später sind es mehr als 500.000 Menschen, noch eine später 210 Demonstrationen im ganzen Land mit 1,4 Millionen Bürgern. In manchen Orten geht mehr als die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung auf die Straße.

Kirchen füllen sich mit Wandtafeln, Versammlungen können nicht enden vor lauter Klagenden, vor den Mikrofonen bilden sich Schlangen, Seelsorger sind völlig überlastet von Gesprächssuchenden. Die meisten Revolutionen werden gewaltsam erkämpft – diese wird herbeigeredet.

Die toten Worte des Regimes werden er setzt durch die sehnsüchtigen, pathetischen, unsicheren einer neuen Zeit. Immer wieder wird das "Hohelied der Liebe" zitiert, in einer afrikanischen Adaption des Ersten Korintherbriefs: "Da wir Sklaven waren, sprachen wir wie Sklaven, begriffen wir wie Sklaven, dachten wir wie Sklaven. Da wir frei werden, werfen wir die Ketten unserer Knechtschaft hinter uns."

17. Oktober, Ostberlin

Dringen die neuen Worte bis ins Politbüro, das Machtzentrum der DDR? Es tagt, wie jeden Dienstag, im holzgetäfelten Saal am Werderschen Markt. 21 Mitglieder und fünf Kandidaten, Durchschnittsalter 67 Jahre.

In den Wochen zuvor haben die SED Granden viele Briefe zorniger Parteimitglieder zu sehen bekommen: "Liebe Genossen! Wir fordern von euch: Führt die Partei aus der gegenwärtigen Defensive!"

Hunderte solcher Schreiben sind seit Beginn des Monats eingetroffen. Das Politbüro laviert. Mal spricht es von "Diskussion", mal keilt es gegen "konterrevolutionäre Attacken". Aber immer ist es zu langsam: "Während wir sitzen, hat sich die Lage schon verändert", beklagt Erich Mielke den rasenden Wandel.

Fürchten die Genossen um ihre Macht? Vermutlich noch immer nicht. "40 Jahre lief der Tanker, und wieso soll er mit einem Mal nicht mehr laufen?", so wird Politbüromitglied Günter Schabowski die Denkweise der SED-Führer später beschreiben. Aber ein Opfer brauchen sie doch, und sei es als Beschwörung: Erich Honecker.

Dessen Entmachtung hat gleich nach Gorbatschows Besuch zum 40. Jubiläum begonnen. Der Generalsekretär müsse weg, befanden Krenz und Schabowski im Geheimen. In den folgenden Tagen sammelten die Putschisten ihre Truppen, immer wieder zählten sie, wer ihnen im Politbüro folgt, wer zu Honecker hält und wer unentschieden ist.

An diesem Dienstag ist es schließlich Ministerpräsident Willi Stoph, der den Antrag einbringt, Honecker aus Gesundheitsgründen von seinen Aufgaben zu entbinden. Ein vor

geschobenes Argument. Aber es löst eine Flut von Kritik an Honecker aus, keiner steht zu ihm. Nicht einmal Mielke: "Wir können doch nicht anfangen, mit Panzern zu schießen. Erich Schluss: Ich akzeptiere das."

Honecker ist tief getroffen. Am Tag zuvor hat er zum ersten Mal sein neues Volk gesehen. Im Lagezentrum des Innenministeriums verfolgte er mit Krenz, Mielke und einigen anderen Live-Bilder von der Montagsdemonstration in Leipzig. Honecker war außer sich und musste immer wieder beruhigt werden: 100.000 Menschen gegen ihn, und nicht ein Polizist greift ein.

Und jetzt auch noch die Konterrevolution in den eigenen Reihen. Doch es steckt mehr Hellsicht in ihm als in den Rebellen. Nichts werde beruhigt durch seine Entmachtung, sagt Honecker.

Am nächsten Tag reicht er vor dem ZK seinen Rücktritt ein, aus gesundheitlichen Gründen, und schlägt Egon Krenz als Nachfolger vor. Mit einer Mappe unter dem Arm verlässt er den Saal, draußen stehen zu seiner Überraschung Journalisten. Er schaut ihnen kurz und starr in die Augen. "Na dann, auf Wiedersehen", sagt er und geht.

Am Abend hält Krenz seine erste Fernsehansprache als SED-Chef. Kommen neue Worte? Nein. Krenz hält exakt die gleiche Rede wie am Nachmittag im Politbüro. Und so verliert er das Volk bereits mit der Grußformel: "Liebe Genossinnen und Genossen".

30. Oktober, Grenze zu Polen

Am Ufer der Oder entdeckt ein polnischer Grenzsoldat einen Ertrunkenen, groß, kräftig, Gepäck auf dem Rücken. Er wird als Dietmar Pommer identifiziert, 23-jähriger Landarbeiter aus Ludwigslust. Er ist der letzte Tote, den das Grenzregime fordert.

Vermutlich mit zwei Freunden hatte er sich um den 12. Oktober herum aufgemacht zur westdeutschen Botschaft in Warschau. Doch er hat die Strömung der Oder unterschätzt, die ihn mit einem Meter pro Sekunde fortriss.

Was hat ihn getrieben: Verzweiflung? Ungeduld? Leichtsinn? Oder ist er ein tragischer Zeuge dafür, dass sich die große Mehrheit noch immer nicht vorstellen kann, dass das System endet? Ein System, das an den Grenzen weiterhin bestens funktioniert: Innerhalb von vier Wochen nehmen Soldaten an der Grenze zu Polen 2.000 Menschen fest.

3. November, Prag

Es reicht der KP-Führung in der ČSSR. Die Tschechoslowaken wollen nicht länger das Auffanglager für – wie sie es nennen – "politische Flüchtlinge" aus der DDR sein. Seit Krenz die Grenze zur ČSSR zwei Tage zuvor erneut geöffnet hat, haben sich schon wieder rund 5.000 Menschen auf das Gelände der westdeutschen Botschaft geflüchtet: Sie leben in der Novemberkälte in Zelten, und ihre Hauptbeschäftigung ist, stundenlang im Schlamm vor den Toilettenhäuschen anzustehen.

Die KP-Granden stellen der SED ein Ultimatum: Entweder sie schließt die Grenze wieder – oder sie erlaubt, dass die Flüchtlinge ohne Umweg über die DDR direkt in die BRD ausreisen dürfen.

Was beim ersten Vorschlag droht, haben die SED-Führer am Bahnhof von Dresden gesehen. Zermürbt, kraftlos erlauben sie für den nächsten Tag die Ausreise der Flüchtlinge in den Westen. Da die Grenze zur ČSSR offen bleibt, bedeutet das: Die Mauer ist de facto gefallen. 23.000 DDR-Bürger nutzen die Gelegenheit noch an diesem Wochenende.

4. November, Ostberlin

Niemand weiß, wie viele Menschen sich auf dem Alexanderplatz versammeln. Sind es 170.000, 300.000, gar eine halbe Million? Sicher ist es die bis dahin größte Kundgebung des Jahres in Berlin. Sie erlangt besondere Bedeutung, weil erstmals bekannte Intellektuelle und Künstler – die Schriftstellerin Christa Wolf, der Schauspieler Ulrich Mühe, der Dramatiker Heiner Müller und viele andere – gemeinsam mit selbstkritischen SEDlern auftreten: Günter Schabowski, Ex-Spionagechef Markus Wolf, Rechtsanwalt Gregor Gysi. Und sie ist ein Fanal, weil sie als erste Demonstration live übertragen wird: Mitarbeiter des Staatsfernsehens haben die Entscheidung ohne Absprache mit dem Ministerium getroffen.

"Es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen nach all den Jahren der Stagnation", ruft der Schriftsteller Stefan Heym in den Jubel. Die Schauspielerin Steffi Spira zitiert Brecht: "Und aus Niemals wird: Heute noch!"

Der friedliche Tag ist ein Triumph, der die SED-Spitze entgeistert. Alles im Land strudelt nun, als habe Honeckers Sturz die letzten Schleusen geöffnet: noch mehr Flüchtlinge nach Prag, täglich Rücktritte von Funktionären, Demonstrationen, Parteiaustritte, Durcheinander. Je weiter das Regime nachgibt, des to mehr fordert das Volk. Die Revolution, die niemand geplant hat und viele ersehnt haben, ist nicht mehr aufzuhalten.

6. November, Bonn

Der Sonderbeauftragte Alexander Schalck-Golodkowski, der seit 1966 den inoffiziellen Handel mit Bonn organisiert und Devisen fürs Regime beschafft, ersucht im Kanzleramt um einen gewaltigen Kredit: 13 Milliarden Mark.

In seiner ersten Woche im Amt hat sich Egon Krenz ein "ungeschminktes Bild der ökonomischen Lage" erstellen lassen. Das Ergebnis: Das Land liegt in Agonie, 62 Prozent aller Exporterlöse gehen für die Zinszahlungen drauf, fließen also überwiegend in den Westen. Beschwichtigungswaren in die Schaufenster stellen, wie noch vor Kurzem, als in Syrien eine Million Jeans bestellt wurden: Dafür ist bald kein Geld mehr da.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Bonn die DDR rettet, aber nun liegen die Dinge anders. Und Helmut Kohl ist einer der Ersten, die es begreifen. Dieses Mal stellt er unerhörte Bedingungen für die Hilfe: Die SED solle ihr Machtmonopol aufgeben, die Opposition zu lassen, freie Wahlen ermöglichen. Schalck-Golodkowski übermittelt die Forderungen noch am selben Tag nach Ostberlin, wo Egon Krenz wohl endgültig bewusst wird, wie groß seine Not ist: Bei solchen Bedingungen ist die DDR mit Kredit genauso am Ende wie ohne.

7. November, Ostberlin

Um 9.00 Uhr tritt das SED-Politbüro zu einer fünfstündigen Sitzung zusammen, aber die Zeit reicht kaum, um alle drängenden Fragen zu behandeln. Unter anderem wird Außenminister Oskar Fischer zu der Sitzung hinzugezogen, weil Prag eine Art Ultimatum gestellt hat: Seit die DDR-Bürger über die Tschechoslowakei in den Westen ausreisen können, wird das Land überrannt. Wenn das nicht aufhöre, werde die ČSSR womöglich die Grenze zur DDR schließen. Eine Lösung für das "ČSSR Problem" muss gefunden werden, das ist allen Beteiligten klar.

8. November, Ostberlin

"Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen", mit diesem Satz eröffnet Egon Krenz am Vormittag die kurzfristig anberaumte 10. Tagung des Zentralkomitees der SED, dem außerhalb von Parteitagen höchsten Gremium der Partei, das unter anderem die Aufgabe hat, das Politbüro zu wählen.

Drei Tage lang wollen die rund 165 Mitglieder und 57 Kandidaten die "Erneuerung unserer Gesellschaft" betreiben. Es wird ein turbulenter Tag: Die Regierung unter Ministerpräsident Willi Stoph ist schon am Vortag auf Drängen von Krenz zurückgetreten, nun tritt auch das Politbüro geschlossen zurück, um neu gewählt zu werden: mit fünf frischen, aber elf alten Namen.

Doch nicht einmal die Ehrung der ausscheidenden Politbüro-Mitglieder läuft reibungslos – statt Dank hätten sie scharfe Kritik verdient, heißt es von einigen ZK-Mitgliedern. Als Krenz die katastrophale Wirtschaftslage andeutet, brechen die Dämme. "Wir sind belogen worden, die ganze Zeit über", klagt ein Genosse, "in mir ist alles zerbrochen. Mein Leben ist zerstört."

9. November, Ostberlin

Der zweite Tag der ZK-Sitzung. Am Nachmittag, gegen 15.30 Uhr, kommt Egon Krenz hastig auf das geplante neue Reisegesetz zu sprechen: "Genossinnen und Genossen! Euch ist ja bekannt, dass es ein Problem gibt, das uns alle belastet: die Frage der Ausreisen. Die tschechoslowakischen Genossen empfinden das allmählich für sich als eine Belastung wie ja früher auch die ungarischen. Und: Was wir auch machen in dieser Situation, wir machen einen falschen Schritt."

An dem Reisegesetz ist seit Wochen gearbeitet worden, ein erster Entwurf, der drei Tage zuvor veröffentlicht wurde, stieß auf wütende Proteste, da er dem Regimezahl reiche Möglichkeiten einräumte, Reise und Ausreiseanträge abzulehnen. Was nur wenige Wochen zuvor als großer Wurf gegolten hätte, überzeugt in diesen Novembertagen kaum noch einen Bürger.

Nun stellt Krenz eine Verordnung vor, die die drängendsten Fragen bereits vor Verabschiedung des Gesetzes lösen soll. Am Vormittag hat eine hochrangige Arbeitsgruppe der Ministerien des Inneren und der Staatssicherheit sie erarbeitet: die Ministerratsvorlage VVS b2937/89.

Sie wird als sogenannter Ministerratsbeschluss seit 12.30 Uhr im Umlaufverfahren an die 44 Minister weitergeleitet; aber nur 29 sind erreichbar. Und selbst die sind verwirrt, weil sie nicht wissen, was parallel das Zentralkomitee beschließt.

Die Vorlage vereinfacht nicht nur die ständige Ausreise, sondern sieht auch vor, dass ganz normale "Privatreisen nach dem Ausland ohne Vorliegen von Voraussetzungen beantragt werden" können. Aber jede Reise bedarf eines Visums. Allerdings sollen Genehmigungen nur "in besonderen Ausnahmefällen" versagt werden. Die Idee ist also: Reisefreiheit ja, aber bürokratisch korrekt. Ab 10. November soll die Regelung gelten.

Einige Politbüro-Mitglieder wurden bereits in einer Raucherpause informiert, zu großen Diskussionen kam es nicht. Eher beiläufig nimmt die oberste SED-Spitze das Thema auf – auch deshalb, weil sie drängendere Probleme hat: Kaum hatte das ZK die neuen Mitglieder des Politbüros gewählt, er hob sich ein Sturm der Entrüstung im inzwischen unbotmäßigen Parteiapparat, sodass einige gleich wieder abgewählt wurden.

Bislang wurden die SED-Führer immer per Akklamation bestimmt – und jetzt dieses Chaos. Keiner weiß, ob nicht er der Nächste ist, der gehen muss. So bleibt auch die folgen de Aussprache zur Reiseregelung im Plenum des ZK kurz: Nach kleineren Änderungen wird sie einstimmig abgenickt.

Kurz darauf beauftragt Krenz Günter Schabowski, den für Medien zuständigen ZK-Sekretär, mit der Verkündung, wohl weil der ohnehin ab 18 Uhr auf einer Pressekonferenz über den Verlauf der ZK-Tagung berichten soll. Nur: Schabowski war bei der Abstimmung nicht anwesend und weiß daher nicht, dass die Regelung erst ab dem 10. November gelten soll. Aus der Ministerratsvorlage könnte er das richtige Datum ersehen. Aber Krenz drückt ihm im Durcheinander nur eine Pressemeldung in die Hand – und auf der fehlt das Datum.

9. November, Warschau

Helmut Kohl ist auf Staatsbesuch in Polen. Er trifft an diesem Tag den Arbeiterführer Lech Walesa, der mit seiner Gewerkschaft Solidarność den Anstoß gegeben hat für jene Revolution, die nun Osteuropa überrollt. Was geschieht, fragt Walesa den Kanzler, "wenn die DDR ihre Grenzen voll öffnet und die Mauer abreißt – müsste dann die Bundesrepublik sie wieder aufbauen?"

Wenn die DDR keine wirklichen Reformen unternehme, dann werde die Regierung in der Tat hinweggefegt, antwortet Kohl, aber er glaube nicht an eine radikale Entwicklung. Walesa ist besser vertraut mit der Unvorhersehbarkeit der Geschichte. Er bezweifelt, dass "die Mauer in ein oder zwei Wochen noch stehen" wird.

9. November, Ostberlin

18.53 UHR. Nahezu eine Stunde lang ist Schabowskis Pressekonferenz vor gut 100 Journalisten nichtssagend dahingeplätschert, als er sich zur Reiseregelung stottert. "Deshalb, äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute, äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangspunkte der DDR, äh, auszureisen."

Stimmengewirr. Der SED-Funktionär kämpft sich weiter durch seine Unterlagen, stammelt, zögert. Frage: "Wann tritt das in Kraft? Schabowski blättert in seinen Papieren. "Das tritt nach meiner Kenntnis ... ist das sofort, unverzüglich ..." Es ist das letzte Mal, dass das Volk einen SED-Funktionär beim Wort nimmt.

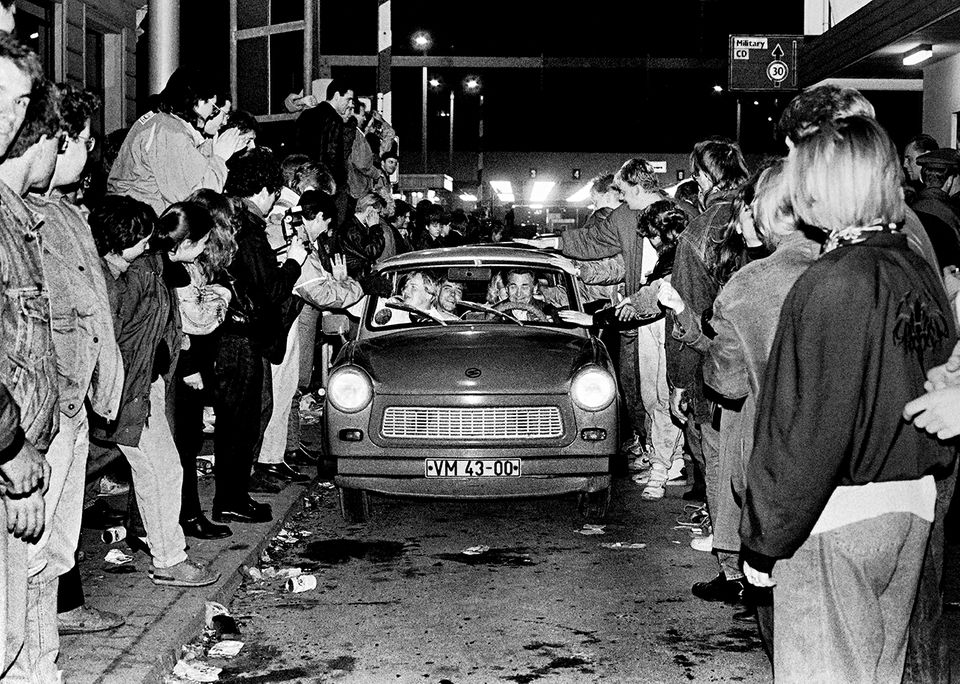

Bereits wenige Minuten nach der Pressekonferenz treffen erste Ostberliner am Übergang Bornholmer Straße ein, wo der Bezirk Prenzlauer Berg an den Wedding grenzt. Gegen 20.30 Uhr stehen hier Tausende, eine halbe Stunde später stauen sie sich bereits einen Kilometer weit.

Die Grenzschützer sind ratlos. Sie wissen, dass sie die Grenze mit der Waffe verteidigen sollen. Einen solchen Massenandrang aber haben sie noch nie erlebt. Und ein Mitglied des Politbüros scheint im Fernsehen gerade die Reisefreiheit verkündet zu haben. Vergebens warten sie auf Anweisungen.

Wie ihnen geht es bald auch Mitarbeitern der Reichsbahn im ganzen Land, an deren Schalter plötzlich Menschen treten und Fahr karten in die Bundesrepublik verlangen.

An der Bornholmer Straße fragen die Grenzer telefonisch das Ministerium für Staatssicherheit nach weiteren Befehlen. Und öffnen dann um 21.20 Uhr weisungsgemäß eine Tür. Die Menschen erhalten Stempel in ihre Personalausweise, die eine Rückkehr eigentlich unmöglich machen.

Doch dieses Zeichen wird ebenso wirkungslos bleiben wie der Versuch, den Menschenstau durch ein winziges Loch zu schleusen: Gegen 23.30 Uhr geben die Grenzer schließlich auf, öffnen ohne Befehl von oben die Schlagbäume. Tausende strömen nach Westen, weinend, jubelnd, ungestempelt.

28 Jahre nach der Teilung ihrer Stadt liegen sich West und Ostberliner in den Armen, ist eine Barriere durchbrochen, nur durch den Druck der Straße und die Ohnmacht der Mächtigen. Und ohne einen einzigen Schuss.

Die folgenden Tage vergehen in einem Taumel, am ehemaligen Todesstreifen feiern Berliner und Herbeigereiste über Tage.

In der SED-Führung herrscht nach der ungeplanten Grenzöffnung dagegen Katzenjammer. Trotzdem setzt das Zentralkomitee am 10. November zunächst seine Sitzung fort, verliert sich in Personaldebatten und Schuldzuweisungen.

Als Krenz das Plenum mittags über die aktuelle Lage informiert, brechen Panik und Chaos aus. Die Versammlung löst sich auf. Stasi-Chef Mielke befiehlt alle Mitarbeiter der Staatssicherheit auf ihre Stationen. Krenz lässt zwei im Stadtkampf ausgebildete und mit modernsten Waffen ausgerüstete Eliteeinheiten der NVA in erhöhte Gefechtsbereitschaft versetzen.

Die Soldaten machen Panzer und Geschütze bereit, laden Munition auf Lastwagen. Ob sie den Befehl falsch verstanden haben – wie SED-Obere später andeuten – oder nicht: Ein gewaltsames Ende der Öffnung ist ab 10. November mittags nicht mehr ausgeschlossen.

Nirgendwo spitzt sich die Lage so stark zu wie vor dem Brandenburger Tor. Seit der Nacht zuvor stehen ständig mindestens 1.000 Menschen auf der breiten Panzermauer vor dem Tor. Immer wieder springen Übermütige auf die DDR-Seite hinunter und werden von der Volkspolizei in den Westen abgeschoben. "Die Mauer muss weg!", skandieren die Feiernden und schaffen erste Vorschlaghämmer herbei, um aus den Worten Ernst zu machen.

Die Grenzer fahren Wasserwerfer auf, zögern aber, sie einzusetzen. Auf der westlichen Seite der Mauer fliegen bereits Betonsplitter – doch auch die Westberliner Polizisten schreiten nicht ein, denn der mehrere Meter breite Streifen vor der Befestigung gehört zum Hoheitsgebiet der DDR.

Die Uniformierten aus Ost und West beschränken sich darauf, die Menschen auf und hinter der Mauer per Lautsprecher aufzufordern, den Bereich zu verlassen. So bleibt die Lage gespannt, aber friedlich.

11. November, Berlin

Am frühen Morgen des 11. November allerdings stehen die Demonstranten kurz davor, eine erste Bresche in die Mauer zu schlagen. Vergebens versucht das DDR-Außenministerium, Kontakt nach Westberlin aufzunehmen: Das Telefonnetz zwischen den Stadt hälften ist zusammengebrochen.

Der Westberliner Polizeipräsident fürchtet eine Eskalation, der Osten bietet weitere Hundertschaften und Wasserwerfer auf. Eine gewaltsame Räumung am Brandenburger Tor, vielleicht sogar mit Toten, könnte die SED-Regierung dazu bewegen, die Grenzen doch wieder zu schließen.

Daher verabreden sich Westberliner Polizei und Ostberliner Grenztruppen. Am 11. November ab 8.05 Uhr räumen DDR-Grenzer die Mauer friedlich, ohne Wasserwerfer, und stellen sich selbst auf die Krone, unbewaffnet. Mannschaftswagen des Westens sichern sie ab. Um 14 Uhr trifft sich der Westberliner Polizeipräsident mit dem stellvertretenden Kommandeur der Grenztruppe. Fortan schützen die beiden Gruppen die Mauer am Brandenburger Tor gemeinsam.

Elf Millionen DDR-Bürger fahren in den ersten zehn Tagen nach dem Mauerfall nach Westberlin und in die Bundesrepublik, stehen im Stau oder in heillos überfüllten Zügen der Reichsbahn. Schnell werden in Berlin neue Übergänge eröffnet, die Sperrgebiete entlang der innerdeutschen Grenze aufgehoben.

Immer mehr Trabis sind nun auf den west- deutschen Straßen unterwegs, erregen Aufsehen, werden jubelnd begrüßt. In den Kneipen gibt es Freibier.

Die DDR-Bürger erhalten von der eigenen Regierung 15 D-Mark ausgehändigt, im Westen gibt es 100 D-Mark Begrüßungsgeld. Vor den Banken und Sparkassen bilden sich lange Schlangen. Auf dem Schwarzmarkt wird das Ostgeld nun zu Kursen zwischen 1:10 und 1:20 getauscht, das durchschnittliche Monatseinkommen einer Familie ist damit nicht mehr wert als 100 D-Mark.

Die Grenzgänger staunen über volle Schaufenster, bunte Fassaden – aber auch über triste Nebenstraßen in Kreuzberg. Rund 130.000 Ostdeutsche siedeln schon im November in die Bundesrepublik über. Die meisten aber kehren nach ihrem Ausflug wieder zurück in die Heimat. Denn die plötzliche Öffnung der Grenze zeigt vor allem eines: das Ende der SED-Macht.

Innerhalb weniger Tage ist die Staatspartei handlungsunfähig geworden, Spitzenfunktionäre auf allen Ebenen müssen abtreten. Am 13. November übernimmt der als Reformer geltende Dresdner SED-Bezirkschef Hans Modrow die Regierung.

Als Stasi-Minister Erich Mielke der Volkskammer am gleichen Tag in einer – teilweise unzusammenhängenden – Rede versichert: "Aber ich liebe doch alle Menschen", erntet er höhnisches Gelächter.

Der Führungsanspruch der SED wird aus der Verfassung gestrichen. Zentralkomitee und Politbüro lösen sich auf, die alte Garde um Erich Honecker wird aus der Partei aus- geschlossen. Gegen viele beginnen Ermittlungsverfahren, sie werden verhaftet und nach der Wiedervereinigung zu Gefängnisstrafen verurteilt – meistens wegen des Schießbefehls an der innerdeutschen Grenze. Doch keiner der SED-Granden wird lange im Gefängnis bleiben. Der krebskranke Honecker gilt als haftunfähig, flüchtet sich in ein sowjetisches Militärkrankenhaus, wird nach Moskau ausgeflogen und reist schließlich ins chilenische Exil.

"Wir sind ein Volk!"

Einen Monat nach Schabowskis Pressekonferenz treffen sich SED-Delegierte zu einem außerordentlichen Parteitag, wählen Gregor Gysi zum Vorsitzenden und versuchen zu retten, was eigentlich nicht mehr zu retten ist: Die Partei benennt sich um in "SED-PDS", Partei des Demokratischen Sozialismus, und verkündet für die Zukunft einen vagen "dritten Weg jenseits von stalinistischem Sozialismus und Herrschaft transnationaler Monopole".

Zwar führt die Einheitspartei als stärkste Fraktion weiterhin die Regierung. Doch die Vertreter der Blockparteien, 40 Jahre lang bloße Tarnung für die uneingeschränkte Macht der SED, entwickeln plötzlich eigene Positionen, einige wollen gar den Sozialismus aus der DDR-Verfassung streichen.

Die Bürgerbewegung dagegen, die die Herbstrevolution begonnen und den Fall der Mauer erreicht hat, ist von den Entscheidungen zunächst ausgeschlossen – sie hat keinen Platz in den etablierten Strukturen.

Im Dezember erzwingt sie deshalb einen Runden Tisch, an dem neben den Vertretern der Regierung auch Gruppen wie das "Neue Forum" sitzen. Bei seiner ersten Sitzung beschließt das Gremium unter anderem Neuwahlen und die Auflösung der Stasi. Im Januar 1990 besetzen Bürger deren Zentrale in Berlin, um die Kontrolle über den Geheimdienst sicherzustellen. Der Runde Tisch findet im ganzen Land Nachahmer, die auf allen Ebenen versuchen, die Verwaltungen zu überwachen.

Am 5. Februar 1990 nimmt Hans Modrow acht Vertreter der Bürgerbewegung als Minister ohne Geschäftsbereich in seine Regierung auf, darunter den Pfarrer Rainer Eppelmann, einen prominenter Dissidenten und Mitbegründer der Gruppierung Demokratischer Aufbruch (DA).

Die ersten freien Volkskammerwahlen in der DDR-Geschichte gewinnt am 18. März mit 48 Prozent der Stimmen die "Allianz für Deutschland" aus CDU, Deutscher Sozialer Union und DA. Sie bildet unter Lothar de Maizière, seit 1956 Mitglied und seit November Vorsitzen- der der Ost-CDU, mit den liberalen Parteien (5,3 Prozent) sowie der wiedergegründeten SPD (21,9 Prozent) eine große Koalition.

Zu diesem Zeitpunkt wandern täglich Hunderte in den Westen ab. Die Parole "Wir sind das Volk!" der Leipziger Demonstranten hat sich längst verwandelt in die Forderung "Wir sind ein Volk!".

Der Zwei-plus-Vier-Vertrag

Dabei haben die Ereignisse die Politiker in der Bundesrepublik ebenso unvorbereitet getroffen wie die SED-Führer: Am Abend des 9. November debattierte der Bundestag gerade über ein Gesetz, als die Nachrichten von Schabowskis Pressekonferenz hereingereicht wurden. Die Abgeordneten applaudierten der Reisefreiheit – und setzten ihre Sitzung zunächst fort.

Nach einer kurzen Unterbrechung appellierte Kanzleramtsminister Rudolf Seiters im Namen der Bundesregierung an die Solidarität der Westdeutschen, alle Fraktionen forderten freie Wahlen in der DDR. Dann erhoben sich die Parlamentarier und sangen die Nationalhymne.

Bereits am 28. November legt Helmut Kohl dem Bundestag ein Zehn-Punkte- Programm für die Annäherung der beiden Staaten vor. Es sieht Wirtschaftshilfe gegen Demokratisierung vor, eine Föderation der beiden deutschen Staaten.

Und schließlich, in unbestimmter Zukunft, die Einheit. Spätestens jetzt ist klar: Die Wiedervereinigung ist eine reale Möglichkeit. Doch ob, wie und wann die beiden deutschen Staaten wieder eins werden, das liegt nicht nur am Willen der DDR oder der Bundesrepublik – sondern vor allem an den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs.

Einzig die USA unter George H. W. Bush unterstützen Bonn in seiner Politik. Frankreich, Großbritannien und die Sowjetunion fürchten ein wiedererstarkendes Deutschland in Europas Mitte.

Auf Konferenzen, in Hinterzimmergesprächen, bei persönlichen Besuchen versuchen ab Dezember 1989 US- und bundesdeutsche Diplomaten und Politiker, die Führer der übrigen drei Siegermächte – François Mitterrand, Margaret Thatcher und Michail Gorbatschow – davon zu überzeugen, dass die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten unvermeidbar ist.

Der sowjetische Staatschef (der das Ende der DDR ja mit ausgelöst hat durch seine Reformpolitik und den Entschluss, keine Sowjettruppen gegen die friedliche Revolution einzusetzen) akzeptiert bereits Ende Januar 1990 das Schicksal seines Satellitenstaats und wird in den folgenden Verhandlungen nur noch versuchen, möglichst viel für die UdSSR herauszuschlagen, wirtschaftlich wie außenpolitisch.

Am 10. Februar 1990 gibt Gorbatschow Helmut Kohl sein Einverständnis zur Wiedervereinigung, allerdings beharrt er darauf, dass ein vereinigtes Deutschland nicht Mitglied der Nato sein dürfe – eine Forderung, die weder Kohl noch Bush zu akzeptieren bereit sind.

Am 13. Februar folgen die Westalliierten dem sowjetischen Vorschlag, Vertreter der vier Siegermächte sowie der beiden deutschen Staaten sollten sich zu gemeinsamen Verhandlungen über die Zukunft Deutschlands treffen. Parallel zu diesen "Zwei-plus-Vier- Gesprächen" gelingt es Helmut Kohl und seinen Beratern nach und nach, die Bedenken der ehemaligen Besatzer zu zerstreuen.

Unter anderem erfüllen die beiden deutschen Parlamente eine vor allem von Frankreich vorgetragene Forderung und versprechen, dass ein wiedervereinigtes Deutschland die Oder-Neiße-Linie als Westgrenze Polens anerkennen wird.

Die Nato kommt dem Sowjetchef entgegen und verspricht eine neue, betont defensive Strategie, mehr Abrüstung, engere Kontakte mit der UdSSR. Daraufhin erlaubt Gorbatschow im Juli die Aufnahme des wiedervereinigten Deutschlands in das westliche Militärbündnis.

Den französischen Präsidenten François Mitterrand besänftigt die Bundesregierung, indem sie einer europäischen Währungsunion zustimmt: der Einführung eines gemeinsamen Zahlungsmittels für die Staaten der Europäischen Gemeinschaft.

Sie soll ein auch wirtschaftlich allzu mächtiges Deutschland verhindern und es stärker an seine europäischen Partner binden. Angesichts der allgemeinen Zustimmung zur Wiedervereinigung muss nun auch Großbritanniens Premierministerin Margaret Thatcher, privat noch immer eine Gegnerin der deutschen Einheit, im September den "Zwei-plus-Vier-Vertrag" akzeptieren.

Der Beitritt zur Bundesrepublik

In Ostdeutschland haben sich unterdessen die Ereignisse beschleunigt. Die Menschen sehnen sich nach dem westdeutschen Lebensstandard – und wenn er nicht

zu ihnen kommt, dann gehen sie zu ihm. Diese nach wie vor ungebremste Abwanderung nach Westen verschärft nicht nur die Wirtschaftskrise der DDR, sondern belastet inzwischen auch die Bundesrepublik.

Am 1. Juli tritt eine Währungsunion in Kraft, Ersparnisse werden in der Regel bis zu einer Höchstgrenze von 4.000 Ost-Mark im Verhältnis 1:1 in D-Mark umgetauscht, obwohl ihre Kaufkraft viel geringer ist.

Am gleichen Tag beginnt die Treuhandanstalt ihre Arbeit: Sie soll rund 8.500 Volkseigene Betriebe mit vier Millionen Beschäftigten privatisieren. Ende August 1990 beschließt die Volkskammer den Beitritt zur Bundesrepublik nach Artikel 23 des Grundgesetzes. Am 20. September verabschieden Volkskammer und Bundestag einen Vertrag über die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten.

Am 2. Oktober 1990 um Mitternacht hört die Deutsche Demokratische Republik auf zu existieren, genau 328 Tage nach dem Mauerfall – und vier Tage vor dem 41. Jahrestag ihrer Gründung.