Als sich der Seeboden vor der Insel Sumatra am Morgen des zweiten Weihnachtstages 2004 in einem Beben verwirft, entsteht ein Tsunami, der sich schon bald vor den Küsten des Indischen Ozeans zu einer bis zu 20 Meter hohen Wasserwand aufsteilt.

Insgesamt dauert es acht Stunden, bis die Riesenwelle ihre letzten Opfer in den Tod gerissen hat - acht Stunden, in denen Hunderttausende Menschen an den Küsten Asiens und Afrikas um ihr Leben kämpfen. Und in denen Tausende Kilometer entfernt verzweifelte Wissenschaftler den Wettlauf mit der Woge aufnehmen, um noch zu retten, was zu retten ist.

Acht Stunden eines Dramas, das sich zu einer der größten Naturkatastrophen unserer Zeit ausweitet.

Plötzlich wird es still

Vielleicht hat Thomas Elmerhaus der Stille sein Leben zu verdanken. Jener Ruhe, die so ungewöhnlich ist für einen belebten Strand im Südwesten Sri Lankas. Der Ruhe vor der Welle.

Thomas Elmerhaus ist 33, seit drei Jahren mit einer Autowerkstatt selbstständig und das erste Mal in den Tropen. Seine Frau Anna hat ihn mitgenommen auf diese Insel im Indischen Ozean: ins Barberyn-Reef-Hotel in Beruwala, das auf Ayurveda-Kuren spezialisiert ist.

Die beiden Hamburger sollen an diesem Morgen um 9.45 Uhr massiert werden. Während seine Frau sich noch umzieht - ihr Bungalow liegt in der ersten Reihe unter Palmen, kaum zehn Meter entfernt vom Meer -, schlendert Elmerhaus an den Strand, um noch ein paar Minuten in einem Buch zu lesen.

Es ist ungefähr 9.30 Uhr am 26. Dezember 2004.

Ein Riff schützt den kleinen, geschwungenen Strand; weiter draußen liegt eine Insel mit einem kleinen Tempel, in dem jeden Morgen zwei buddhistische Mönche meditieren. Thomas Elmerhaus liest - im Ohr die Geräusche von Meer und Menschen: wie ein fernes, eher beruhigendes Rauschen. Plötzlich aber ist es still.

Erstaunt lässt Elmerhaus das Buch sinken: Die Bewegungen der Menschen am Strand sind eingefroren. Alle starren stumm auf das Meer. Er folgt ihren Blicken. Und dann sieht er das Wasser.

"Tsunami" heißt übersetzt "Hafenwellen"

Wohl kein anderes Naturphänomen hat einen derart verharmlosenden Namen erhalten wie die zerstörerischste Meereswelle des Planeten. Er stammt aus dem Japanischen: tsu heißt "Hafen", nami "Welle". Doch die damit beschriebenen "Hafenwellen" gab es auf der Erde schon, lange bevor es Häfen gab. Bereits in urgeschichtlicher Zeit, das zeigen Spuren in Sedimenten oder Korallenblöcken, haben gewaltige "Fluten" (ein irreführender Begriff, denn diese Wellen haben nichts mit den Gezeiten zu tun) Küsten heimgesucht.

Seit Menschen am Wasser wohnen, leben sie in der Furcht, dass es außer Kontrolle geraten könnte. In der Bibel, im sumerischen Gilgamesch-Epos, in den Mythen vieler Völker wird von verheerenden Sintfluten berichtet.

"Und das Gewässer nahm überhand und wuchs so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden", heißt es im Alten Testament. "15 Ellen hoch ging das Gewässer über die Berge, die bedeckt wurden. Da ging alles Fleisch unter, das auf Erden kriecht, an Vögeln, an Vieh, an Tieren und an allem, was sich regt auf Erden, und alle Menschen. Alles, was einen lebendigen Odem hatte auf dem Trockenen, das starb."

So ist die Welle, die zu Weihnachten 2004 im Indischen Ozean losbricht, nur das vorläufig letzte Ereignis eines seit Millennien immer wieder vorkommenden Naturphänomens. Doch nie zuvor hat ein Tsunami so viele Menschen um ihr Leben, um ihre Familien, um ihren Besitz gebracht wie dieser.

Eine Naturkatastrophe wird zur Apokalypse

Er trifft Menschen, die noch nie ihr Heimatdorf verlassen haben, ebenso wie jene, die um den halben Globus in den Urlaub geflogen sind. Er erschütterte ein wenige Köpfe zählendes Steinzeitvolk ebenso wie eine Atommacht mit einer Milliarde Bürgern.

In jenen acht Stunden am 26. Dezember 2004 entfaltet sich über Tausende Quadratkilometer eine Geschichte von Leid und unwahrscheinlichem Glück, von Heroismus und Egoismus, von rettender Vorsorge und tödlichem Leichtsinn.

Es ist zwar eine von der Natur ausgelöste Katastrophe - doch zur Apokalypse biblischen Ausmaßes gerät sie erst durch das Versagen, den Hochmut, die Sorglosigkeit, aber auch die schiere materielle Not unzähliger Menschen.

In jenen acht Stunden werden mehr als 300 000 Kinder, Frauen und Männer getötet und ganze Inseln verschoben. Und es wird vielleicht die Weltgeschichte um eine Winzigkeit neu ausgerichtet.

Tektonische Spannungen entladen sich

Sunda-Graben, 3,316° Nord, 95,854° Ost, 7.58.53 Uhr Ortszeit: Jahrzehntelang haben sich in der Erdkruste tief unter dem Indischen Ozean vor der Westküste Sumatras ungeheure tektonische Spannungen aufgebaut, die sich nun - um 1.58.53 Uhr mitteleuropäischer Zeit - in einem der gewaltigsten Erdbeben aller Zeiten entladen.

Der Sunda-Graben ist Teil eines mehrere tausend Kilometer langen Risses in der Erdplatte, der sich von Burma im Norden bis zu den Kleinen Sunda-Inseln im Süden erstreckt. Der bis zu 7500 Meter unter den Meeresspiegel reichende Tiefseegraben ist entstanden, weil sich hier die indische und die australische Erdkrustenplatte langsam unter die der Eurasischen Platte vorgelagerten Birma- Mikroplatte drücken.

Zugleich verschieben sich beide Platten entlang einer Nordwest-Südost- Achse um rund sechs Zentimeter pro Jahr (etwa halb so viel, wie ein Fingernagel in der gleichen Zeit wächst). Da sich die beiden Platten ständig irgendwo verhaken, bauen sich durch die in Höhe und Seiten versetzenden Bewegungen große Spannungen auf - bis sich die Verhakungen lösen und die beiden Platten ruckartig bewegen: So entsteht ein Erdbeben.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag schließlich entladen sich binnen 400 Sekunden die aufgestauten Energien.

Das Zentrum des Bebens liegt zehn Kilometer tief

Rund zehn Kilometer tief im Erdinneren, nördlich der Insel Simeulue, liegt das Hypozentrum des Bebens. Es hat, werden japanische Seismologen später berechnen, zwei Phasen: Zunächst wird der Boden rund 100 Sekunden lang in einem bis zu gut 100 Kilometer breiten und rund 300 Kilometer langen Streifen erschüttert, der sich vom Epizentrum Richtung Nordwesten erstreckt.

Dann folgt Phase 2: Etwa 300 Sekunden lang bebt nun die Erde von einem Punkt 400 bis 500 Kilometer nordwestlich des Epizentrums bis zu 1200 Kilometer nordwestlich davon. Vor allem in dieser zweiten Phase zeichnen die Instrumente ultralange seismische Wellen auf - Indikatoren dafür, dass nun langsame, große Bodenbewegungen stattfinden.

Das Beben hat die Stärke 9,0 auf der Richter-Skala und ist damit das viertstärkste jemals gemessene und das stärkste der letzten 40 Jahre. Die dabei in wenigen Sekunden freigesetzte Energie entspricht der Sprengkraft von mehr als 32 000 Hiroshima-Bomben.

Inseln werden meterweit verschoben

Ein Teil dieser ungeheuren Energiemenge verformt den Boden: Manche Inseln vor der Westküste Sumatras werden binnen weniger Sekunden um mehrere Meter in Richtung Südwesten verschoben. Der Meeresgrund hebt oder senkt sich an einigen Stellen im gleichen Zeitraum um fünf Meter. Noch im über 10 000 Kilometer entfernten Deutschland bewegt sich der Boden: allerdings so langsam, dass Menschen dies nicht spüren.

Ein weiterer Teil dieser Energien wird jedoch ans Wasser abgegeben. Das schlagartige Heben und Senken des Meeresbodens löst Wellen aus, die gefährlicher sind als alles, was Orkane oder Gezeiten je erzeugen könnten: Tsunamis.

Vom Beben im Sunda-Graben gehen vier Wellen aus, die im Abstand von zunächst wenigen Minuten durch das Meer rauschen. (An den Küsten werden später vor allem die ersten beiden Verwüstungen anrichten.) Die Wogen gleichen nicht den konzentrischen Kreisen, die entstehen, wenn man einen Stein in einen ruhigen Tümpel wirft, sondern eher Wasserwänden, die sich nach Westen und Osten wälzen. Dagegen bewegen sich nördlich der lang gestreckten Bebenzone - also in Richtung Bangladesch - und südlich davon, Richtung Australien, nur kleine Wellen fort.

Tsunamis können lange unsichtbar sein

Auf hoher See sind die Tsunamis fast unsichtbar: Denn in tiefen Gewässern sind sie höchstens einen Meter hoch und können eine Länge von weit über 500 Kilometern erreichen. Eine Schiffsbesatzung, selbst ein Schwimmer oder Taucher, bemerkt dort nichts von ihr. Doch je flacher das Gelände, desto höher die Welle.

Am Ufer können Tsunamis von 20, 30 Meter Höhe über die Küste spülen, in Alaska soll 1958 gar eine 500 Meter hohe Welle aufs Land gebrandet sein. (Daher auch ihr japanischer Name: Fischer, die auf hoher See nichts bemerkt hatten, fanden bei der Rückkehr ihren Heimathafen von einer unerklärlichen Gewalt verwüstet vor - einer "Hafenwelle".)

Tsunamis mögen auf hoher See unsichtbar sein - unbemerkbar sind sie jedoch nicht. Im tiefen Wasser rasen sie fast so schnell dahin wie Verkehrsflugzeuge: bei fünf Kilometer Wassertiefe etwa mit 800 km/h.

Die seismischen Wellen aber, die von dem voraufgegangenen Beben durch den Erdboden gejagt werden, sind noch zehn- oder zwanzigmal schneller. Mit bis zu 25 000 km/h eilen diese Erschütterungen um den Planeten. Ein Erdbeben ist also, je nach Entfernung eines Beobachters vom Epizentrum, Minuten, oft gar Stunden vor einem Tsunami messbar. Es ist das deutlichste Warnzeichen, das einer Monsterwelle vorausgeht. Man muss es nur zu lesen verstehen.

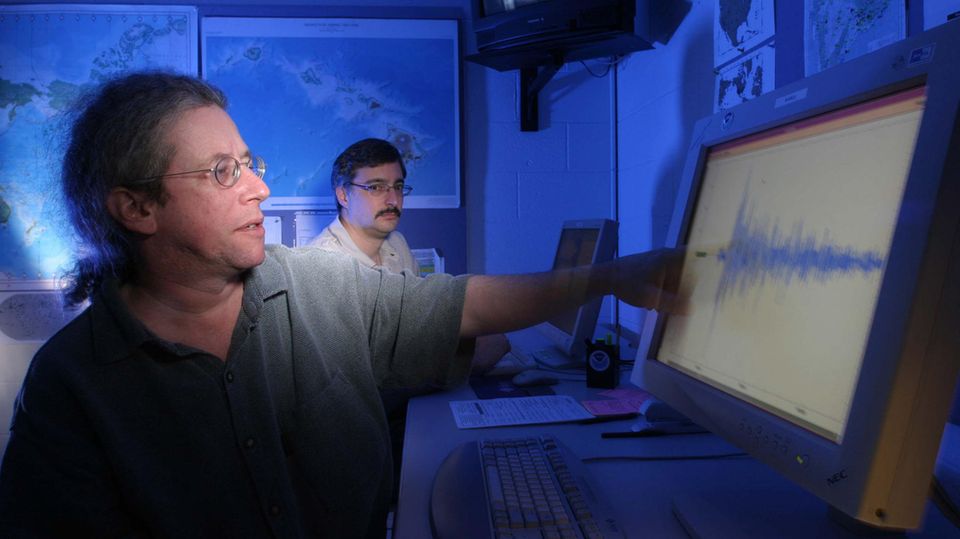

Acht Minuten nach dem Beben

Pacific Tsunami Warning Center, Ewa Beach, Hawaii, 15.07 Uhr Ortszeit, acht Minuten nach dem Erdbeben: Die ruhige Weihnachtszeit endet für Stuart Weinstein mit einer blauen Messlinie auf Papier und ein paar Computeranzeigen.

Der 43-jährige Seismologe ist in diesem Moment der einzige Wissenschaftler im PTWC. Das flache, mit sandfarbenem Stein verkleidete Gebäude ist das Zentrum eines ozeanumspannenden Warnsystems. Die US-Regierung hat es 1949 eingerichtet, nachdem ein Tsunami Hawaiis Küste getroffen hatte.

Seit 1965 koordiniert das PTWC nicht nur die US-amerikanischen, sondern auch die Warnsysteme vieler Anrainerstaaten des Pazifiks. Insgesamt 26 Nationen an den Küsten des Stillen Ozeans sind auf diese Weise miteinander vernetzt - von Großmächten wie den USA und Russland bis zu Zwergstaaten wie Fidschi und Samoa. "Stiller Ozean" - für Tsunami-Forscher klingt dies wie Hohn. 80 bis 90 Prozent dieser Monsterwellen sind bisher hier registriert worden. Immer wieder werden die Küstenregionen heimgesucht, in Alaska und auf Hawaii ebenso wie in Japan.

Im PTWC laufen die Messwerte von Seismographen aus der ganzen Welt zusammen, sodass hier binnen Minuten jedes Erdbeben auf dem Globus registriert wird. Über die Weiten des Pazifiks sind insgesamt mehr als 100 Messbojen verteilt, die Wellenhöhen und andere Daten nach Hawaii senden.

Zu dem Warnsystem gehören auch sechs jeweils 250 000 Dollar teure "Tsunameter": auf dem Tiefseemeeresgrund angebrachte Sensoren, die bereits auf hoher See Tsunamis erkennen können und diese Messwerte an eine Boje und von dort wiederum via Satellit nach Hawaii übermitteln.

Die meisten Erdbeben sind so schwach oder finden so tief im Erdinneren statt, dass sie keinen Tsunami auslösen. Deshalb werden im PTWC alle Messwerte analysiert und Computersimulationen erstellt, welche die Stärke des Bebens, Erdbewegungen und die Beschaffenheit des Meeresgrundes berücksichtigen.

Man kann Tsunamis nicht vorhersagen

Nur dann, wenn den Wissenschaftlern auf Hawaii ein Tsunami wahrscheinlich erscheint, lösen sie via Internet, Telefon, Fax und Telex Alarm in den Anrainerstaaten aus. Dort wiederum werden - etwa durch Radiodurchsagen oder Sirenen am Strand - die Menschen vor den herannahenden Wellen gewarnt.

Da man Tsunamis weder verhindern noch vorhersagen kann, ist das Ziel des PTWC, nach der Auslösung einer Riesenwelle möglichst schnell Alarm zu geben, sodass sich Menschen an allen Ufern des Stillen Ozeans in Sicherheit bringen können. Es ist ein Schadensbegrenzungssystem, das sich seit vier Jahrzehnten bewährt hat.

An diesem Weihnachtssonntag nutzt Weinstein, einer von fünf Wissenschaftlern am PTWC, den verregneten Nachmittag, um ungestört an einem Forschungsprojekt zu arbeiten. Um 15.07 Uhr jedoch melden sich mehrere Messstationen. "Ein schweres Erdbeben, mindestens Stärke 7", vermutet Weinstein, als er die Daten analysiert.

Sein Kollege Andrew Hirshorn hat an diesem Tag frei, doch wird er nun bei sich daheim durch die Messinstrumente automatisch alarmiert. Der 48 Jahre alte Tsunami-Forscher hat zwei Beeper in der Tasche, falls einer versagen sollte. Beide Beeper geben Alarm - und zeigen an, dass zwei weit entfernte Messstationen Daten aufgefangen haben. Hirshorn wohnt nur ein paar hundert Meter vom PTWC entfernt, wirft sich ein Hemd über und fährt mit dem Fahrrad dorthin.

Die beiden Wissenschaftler überschlagen die Daten und geben binnen Minuten ihre erste Einschätzung ab: Stärke 8,0. Das ist stark genug, um einen lokalen Tsunami auszulösen - eine Welle, die an einer nahe gelegenen Küste Schäden verursachen kann, nicht aber an den Gestaden eines ganzen Ozeans. Das PTWC würde in so einem Fall sofort eine Warnung aussenden - wenn das Beben den Pazifik erschüttert hätte.

Wissenschaftler fordern ein Tsunami-Warnsystem für den Indischen Ozean

Doch das Epizentrum liegt im Indischen Ozean. Dort gibt es kein Warnsystem, ja nicht einmal gesichertes Wissen darüber, wie sich Tsunamis in diesem Meer ausbreiten.

Dabei hat es nicht an Warnungen gemangelt. Zwar sind Tsunamis im Indischen Ozean weitaus seltener als im Pazifik - doch "selten" bedeutet nicht "nie". 1883 explodierte in Indonesien der Vulkan Krakatau in der Sunda-Straße und löste einen Tsunami aus, der fast 36 000 Menschen tötete. 1945 traf eine Welle Mumbai (Bombay) und verschlang Hunderte.

Ozeanforscher fordern deshalb schon lange, dass auch für den Indischen Ozean ein Warnsystem eingerichtet werden müsse. Nur zwei Tsunameter wären dazu notwendig, daneben einige Bojen an der Meeresoberfläche und ein international vernetztes Kommunikationsund Alarmsystem, um die Bevölkerung zu warnen. 20 Millionen Dollar würde dies kosten, schätzen die Forscher.

Noch im Juni 2004 hat ein Experte auf einem Treffen der Intergovernmental Oceanographic Commission der Unesco vor "einer signifikanten Bedrohung durch lokale und entfernt verursachte Tsunamis" im Indischen Ozean gewarnt. Doch er wurde abgekanzelt: "Tsunamis sind ein Pazifik-Problem." Bis zum 26. Dezember 2004.

Eine Computerpanne in Neu-Delhi

Die Forscher auf Hawaii sind nicht die Einzigen, die das Beben registrieren. Nur Sekunden nach dem Ereignis melden Messstationen dem Institut für Geophysik in Jakarta das Ereignis. Wohl nirgendwo sind Experten zum Zeitpunkt des Erdbebens näher am Ort der Erschütterung als die Forscher in der indonesischen Hauptstadt - doch genau dies ist ihre Tragödie.

Denn das Beben ist so gewaltig, dass die nahe dem Epizentrum installierten Messinstrumente die Werte nicht mehr korrekt aufzeichnen: Sie melden "nur" Stärke 6,4 auf der Richter-Skala - nichts Ungewöhnliches in einer erdbebenreichen Region wie Indonesien. Und zu wenig, um einen Tsunami auszulösen.

Der für die Datensammlung verantwortliche Abteilungsleiter Prih Harjadi ist jedoch so beunruhigt, dass er sich von daheim auf den Weg ins Büro macht: Ein Neffe hat ihn aus der Stadt Medan auf Sumatra angerufen. Dort sei das Beben deutlich zu spüren gewesen.

Auch dem Meteorologischen Büro Indiens in Neu-Delhi liegen nach wenigen Minuten die ersten Daten vor - doch können sie dort wegen einer Computerpanne nicht analysiert werden.

In Wien laufen Erdbebendaten ein

Die einzige Institution, die über ein den gesamten Indischen Ozean umfassendes und fehlerfrei funktionierendes Messsystem verfügt, ist die Test Ban Treaty Organization, eine internationale Vereinigung mit Sitz in Wien, die weltweit heimliche Atombombentests aufspüren soll.

Zu diesem Zweck laufen in der Zentrale die Messwerte von rund 175 über den Globus verteilten Sensoren ein, welche die typischen Wellen einer Kernexplosion, aber auch von Erdbeben registrieren können. Acht Stationen der Organisation liegen im Indischen Ozean, in Indonesien, Thailand und Sri Lanka.

Außerdem verfügt die Wiener Organisation im Pazifik über drei hydroakustische Sensoren (einen nahe der Insel Diego Garcia, einen bei Cape Leeuwin in Australien und einen bei den Crozet-Inseln), die registrieren, wenn unter Wasser gewaltige Energien freigesetzt werden.

Dies ist kein funktionstüchtiges Tsunami-Warnsystem - allein schon, weil die Messinstrumente nicht darauf ausgelegt sind, die Entstehung und die Richtung möglicher Monsterwellen aufzuzeichnen. Aber es ist das umfassendste Sensorium, mit dem der Indische Ozean kontrolliert wird.

Doch über die Weihnachtsferien ist von den rund 100 Mitarbeitern in Wien niemand anwesend. Die Erdbebenwerte werden zwar aufgezeichnet, aber in der menschenleeren Zentrale ist keiner da, der sie wahrnimmt. So sind, von allen Spezialisten auf der Welt, Stuart Weinstein und Andrew Hirshorn die Einzigen, die in diesem Moment zumindest schon ahnen, dass sich im Indischen Ozean etwas ganz und gar Außergewöhnliches ereignet hat.

Um 15.10 Ortszeit, nur drei Minuten nach dem ersten Alarm, schickt das PTWC eine Benachrichtigung an andere pazifische Tsunami-Observatorien und übermittelt darin die vorläufigen geschätzten Erdbebenwerte.

Elf MInuten nach dem Beben

Das sind elf Minuten nach dem Erdbeben. Der Tsunami hat da bereits rund 70 Kilometer zurückgelegt. Noch wenige Minuten, dann werden die ersten Menschen sterben.

Ayurveda auf Sri Lanka

Elf Minuten nach dem Beben: Es ist 7.10 Uhr morgens in Sri Lanka, die Sonne geht gerade auf. Anna Lechner und Thomas Elmerhaus, die sich im Ayurveda-Hotel an der Südwestküste erholen, sind schon vor einer Stunde geweckt worden, weil die Kur täglich mit einer Tasse "scheußlich schmeckenden kalten Tees" beginnt, so Elmerhaus. Jetzt genießt das Ehepaar das frühe Licht und die relative Kühle.

An der Nordostküste Sri Lankas - 310 Kilometer entfernt - hat Anqusauy Parameswaran zu diesem Zeitpunkt bereits den Fang der Nacht verkauft. Der 45 Jahre alte Fischer hat sich aus der Armut hochgearbeitet. Er lebt in der Stadt Mullaitivu, die im Tamilengebiet liegt. Seit über 20 Jahren kämpfen dort die "Tigers", die Guerrilleros der Tamilischen Befreiungsbewegung, für einen eigenen Staat. Erst vor drei Jahren haben norwegische Diplomaten den Bürgerkrieg beendet und einen Waffenstillstand ausgehandelt.

Das ist noch kein Friede, doch immerhin: Parameswaran ist vor zwei Jahren in seine zerstörte Stadt zurückgekehrt und hat seither geschuftet. Gemeinsam mit einem Nachbarn hat er sich ein weiß-blau gestrichenes Fischerboot gekauft, die "Blue Marine Star". Auch in der vergangenen Nacht hat er, wie schon oft zuvor, große, schwere Krabben mit Netzen gefischt und sie am frühen Morgen an Händler aus der Hauptstadt Colombo verkauft.

Fünf Kinder haben er und seine Frau: zwei Töchter, drei Söhne. Die Älteste ist 18, der Jüngste neun Jahre alt.

Die Familie lebt in einem kleinen, gemauerten Haus, nur ein paar Meter entfernt vom Meer. Sie ist wohlhabend, der Vater hofft, genug Geld sparen zu können, um seinen 14-jährigen Sohn Philip Rajkumar - "der ist klug wie ein Doktor" - zur Universität schicken zu können.

Hunde bellen am Strand

Elf Minuten nach dem Beben bellen die Hunde am Strand von Kamala in Thailand ohne ersichtlichen Grund wie wild. Phra Ajarn Toy wundert sich, weiß dies aber nicht zu deuten. Der 57-jährige Buddhist ist Abt des kleinen Klosters von Kamala. Er und seine vier Mönche sind bereits seit dreieinhalb Stunden auf den Beinen. Sie haben am frühen Morgen gebetet und sind danach mit Blechschüsseln in den Händen durch den Ort gezogen, um ihr Frühstück zu erbetteln.

Nun sitzen die Mönche wieder im Kloster. Das Gebäude ist mit Wandmalereien geschmückt. Auf einem Bild ist der böse König Payamán zu sehen, der einst mit seinen Kriegselefanten gegen Buddha, den Vollkommenen, auszog. Doch Mutter Erde kam dem meditierenden Buddha zu Hilfe, wrang ihre Haare aus - und ertränkte so Payamáns Armee in einer großen Flut.

Elf Minuten nach dem Beben ist auf den Andamanen und Nikobaren etwas ganz und gar Ungewöhnliches im Gange: Die Tiere fliehen in den Dschungel.

Die 572 Inseln und winzigen Eilande erstrecken sich über rund 700 Kilometer von Norden nach Süden im Golf von Bengalen. Sie gehören politisch zu Indien, das auf der südlichen Insel Car Nicobar einen Militärstützpunkt unterhält.

Die indische Luftwaffe nutzt ihn als Basis, von hier aus wird der Schiffsverkehr im Ozean überwacht und Chinas Funkverkehr belauscht. Mehr als 300 000 indische Siedler haben sich auf insgesamt 36 bewohnten Inseln niedergelassen.

Einmalig aber sind die entlegenen Eilande wegen ihrer einheimischen Bevölkerung: vier negrider und zweier mongolider urzeitlicher Völker.

Forscher vermuten, dass einige dieser Völker seit 30 000 Jahren auf den Inseln ansässig sind - möglicherweise sogar seit 60 000 Jahren. Sie sind damit lebende Relikte aus der Frühgeschichte des Menschen: die einzigen Volksgruppen der Welt, die sich über die Millennien fast unverändert vom Paläolithikum bis ins Atomzeitalter erhalten haben.

Viel mehr weiß man nicht über die meisten dieser Völker: Zu abgeschieden ist ihr Lebensraum, zu feindselig sind sie gegenüber allen Fremden. Ihr abstammungsgeschichtliches Alter etwa haben Wissenschaftler aus DNS-Analysen erschlossen - doch die mussten sie Haarproben entnehmen, die britische Kolonialoffiziere im 19. Jahrhundert Einheimischen abgenommen hatten.

An diesem Morgen nun rennen die Elefanten auf den Andamanen und Nikobaren tief ins Innere der Inseln, auf Anhöhen und Hügel. Ihr Trompeten tönt aus dem Wald. Affen fliehen, Eidechsen kriechen auf Bäume oder Felsen.

Niemandem fällt das seltsame Verhalten der Tiere auf - außer den steinzeitlichen Jägern und Fischern der Inseln.

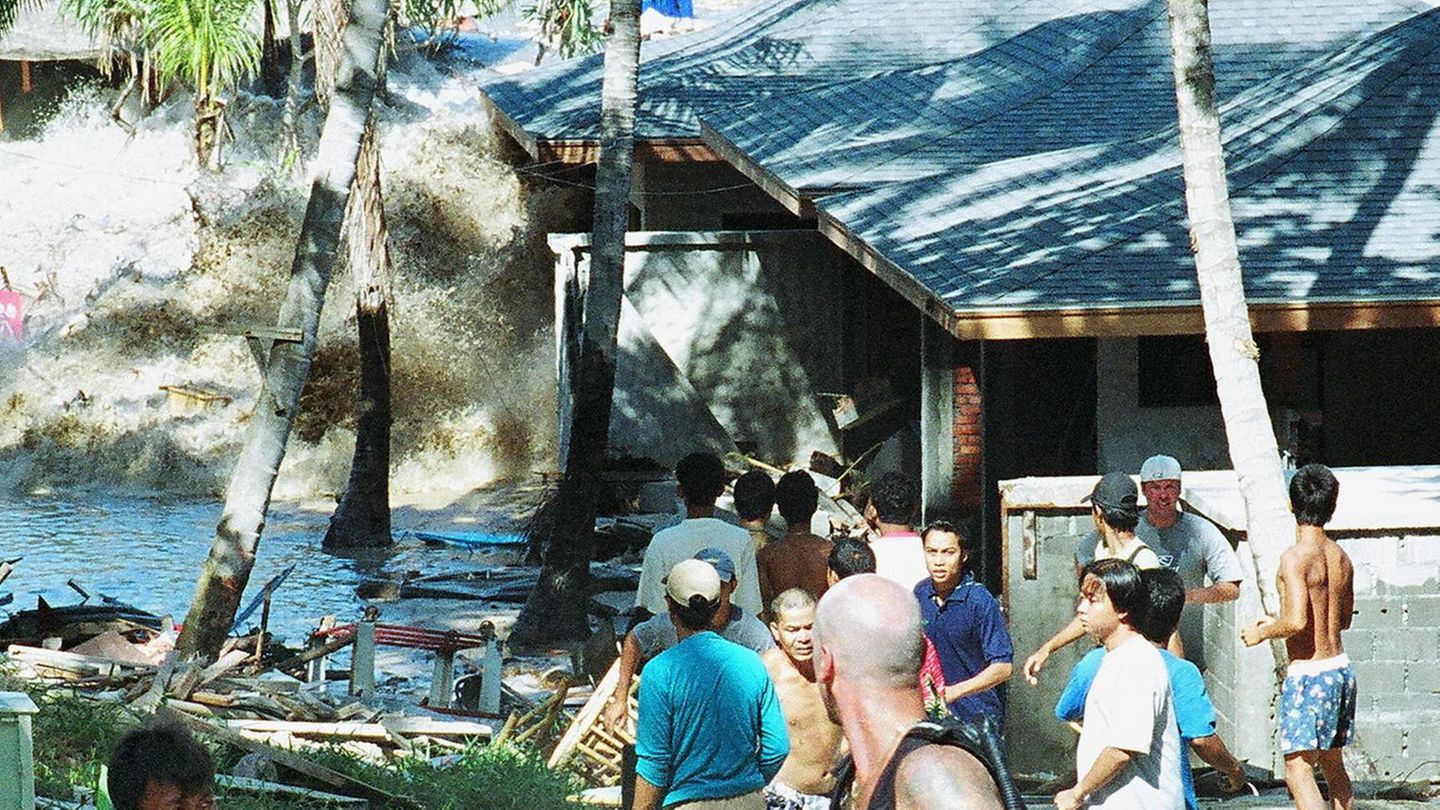

Ein Wohnhaus an Sumatras Küste bricht zusammen

Elf Minuten nach dem Beben ist der morgendliche Alltag für Agus Maidi bereits abrupt beendet worden. Der Indonesier ist Aufseher bei der Plantagengesellschaft KTS Inc. und lebt in Meulaboh an der Nordwestküste Sumatras.

Die quirlige Stadt, auf einer Halbinsel gelegen, ist bekannt für ihre Parfümerien und umgeben von Reisfeldern und Plantagen, auf denen Palmöl gewonnen wird. Etwa 40 000 Menschen leben hier.

Die großen Häuser sind gemauert, eine kuppelbekrönte Moschee überragt den Ort. Meulaboh bedeutet "ans Ufer gesetzt" - und so ist der kleine Hafen auch das Herz der Stadt, deren Zentrum nur wenige Meter vom Meer entfernt liegt.

Maidi ist zusammen mit seiner Frau auf dem Motorrad Richtung Markt gefahren, um einzukaufen. Das Beben auf dem nahen Meeresgrund hat nur Sekunden nach seiner Abfahrt die Insel Sumatra durchgeschüttelt. Maidi stoppte sein Motorrad. Vor ihm fiel ein Wohn- und Geschäftshaus in sich zusammen. In den Cafés ging das Porzellan zu Bruch.

Motorradfahrer stürzten von ihren Maschinen. Menschen schrien hysterisch und rannten auf die Straße. Maidis Frau warf sich zu Boden und erbrach sich.

Als das Beben endlich aufhörte - Maidi kam es so vor, als dauere es zehn Minuten -, stiegen beide auf das Motorrad und rasten zurück zu ihrem Haus. Sie haben Glück: Ihre Eltern und ihre Kinder leben, das Gebäude ist unbeschädigt. Doch Maidi und seine Frau machen sich Sorgen um Freunde im Zentrum.

Wieder schwingen sie sich aufs Motorrad und fahren wenige Minuten durch die von schon halb zerstörten Häusern gesäumten Straßen. In Richtung Meer. Da rauscht ihnen eine mehr als zehn Meter hohe Wand aus Wasser entgegen.

15 Minuten nach dem Beben, Provin Aceh, Indonesien

15 Minuten nach dem Beben: Meulaboh liegt in der Provinz Aceh und nur rund 100 Kilometer vom Epizentrum entfernt.

Es ist die erste größere Stadt im Weg der Welle. Die Küsten hier sind flach, erst anderthalb bis drei Kilometer im Hinterland steigen Berge steil an.

Indonesien ist, mit 210 Millionen Gläubigen, das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt - und Aceh die älteste muslimische Region des Inselstaates.

Die Gegend im Norden Sumatras wurde bereits im 13. Jahrhundert durch arabische und indische Händler zum Islam bekehrt. Später segelten von hier aus die Schiffe zur Pilgerfahrt nach Mekka die "Veranda von Mekka" wurde Aceh genannt. Die Menschen in der teilweise autonomen Region sind fundamentalistischer als anderswo in Indonesien.

Seit 1976 tobt in der Provinz ein Bürgerkrieg, weil sich die Einheimischen von der Regierung auf der Insel Java ausgebeutet fühlen. Die Provinz ist potenziell reich: Der Energiekonzern Exxon etwa betreibt hier eine große Erdgasverflüssigungsanlage.

Die Provinz Aceh: isoliert, ungeschützt, ahnungslos

Seit Mai 2003 herrscht in der Region, in der rund vier Millionen Menschen leben, das Kriegsrecht; Ausländern ist die Provinz so gut wie verschlossen, der Bürgerkrieg der Regierungssoldaten gegen Kämpfer der Befreiungsbewegung GAM hat Tausende das Leben gekostet und rund 100 000 Menschen obdachlos gemacht. Im Jahr 2003 wurden bei Kämpfen 600 Schulen zerstört. Die Hälfte aller Haushalte wird von Witwen geführt.

Aus der "Veranda von Mekka" ist ein schwer bewachter, abgeriegelter Hinterhof Indonesiens geworden. Isoliert, ungeschützt, ahnungslos: So ist die Provinz Aceh am Morgen des 26. Dezember 2004.

Agus Maidi sieht die Wand aus Wasser, die sich die Straße entlangwälzt. Sie ist hoch wie ein mehrstöckiges Haus und schwarz und schnell. Sie grollt und donnert wie ein Gewitter. Zuvor, aber das hat er nicht mitbekommen, hat sich das Meer für einige Augenblicke weit zurückgezogen.

Nun aber attackiert es die Hafenstadt. Panisch rennen die Menschen davon.

Je weiter die Welle in die Stadt eindringt, desto niedriger wird sie. Ihrer Gewalt jedoch vermag auch dann niemand standzuhalten. Maidi sieht, wie einige der Fliehenden stolpern. Kinder werden von Nachdrängenden niedergetrampelt.

In manchen Straßen rasen Autofahrer davon; Motorräder sind mit vier, fünf Menschen besetzt. Doch Maidi hat keine Chance mehr, sein Motorrad zu wenden. Zu voll ist die Straße, zu schnell das Wasser. Seine Frau und er lassen die Maschine stehen und rennen los. Sie kommen nur einige Meter weit, dann erblicken sie einen schweren Militärlastwagen. Die beiden springen hinein, Dutzende mit ihnen. Dann ist das Wasser da.

Die Schwächsten und Langsamsten sterben zuerst

Die Menschen klettern höher, drängen sich auf das Dach des schon halb gefluteten Lastwagens. Im wirbelnden Wasser auf der Teuku-Umar-Straße, einer der Hauptstraßen der Stadt, erblickt Maidi Tote und Ertrinkende, vor allem Alte, Frauen und Kinder - die Langsamsten und Schwächsten, die als Erste vom Wasser eingeholt und mitgerissen werden.

Doch auch die Kräftigen haben oft keine Chance. Viele der bereits vom Erdbeben beschädigten Häuser fallen unter dem Anprall der Fluten in sich zusammen.

Die Menschen darin werden erschlagen, in die Wellen gerissen - oder eingeklemmt, bis das Wasser über sie steigt. Ein Mann mit kleinen Kindern reißt die Tür eines vorbeifahrenden Krankenwagens auf, wirft die Kinder und sich ins Fahrzeug. Doch das Wasser holt die Ambulanz ein und nimmt sie mit hinaus auf die See.

In manchen Stadtvierteln Meulabohs reicht das Meer so hoch, dass es Verzweifelte von den Veranden im Obergeschoss großer Häuser reißt. Telefonmasten werden umgerissen. Die massiven Mauern des nahe am Meer erbauten Gefängnisses, in dem viele separatistische Kämpfer einsitzen, werden eingedrückt. Rund 100 Häftlinge ertrinken. Nur einige Häuser bleiben stehen.

Ganze Häuser werden mitgerissen

Wer Glück hat, kann sich auf ihre Dächer retten. Andere klammern sich verzweifelt an dem Minarett einer Moschee fest, das wie ein Pfeiler im Wasser steht. Manche Menschen sind nackt - der Sog des Wassers hat ihnen alle Kleider vom Leib gerissen. Ein neunjähriger Junge krallt sich an eine Matratze. Die Flut hat ihn aus seinem Elternhaus gespült.

Maidi und seine Frau haben Glück.

Zunächst. Obwohl selbst massige Geländewagen, Kleinbusse, Fischerboote, ja ganze Häuser durch die Fluten gewirbelt werden, bleibt der schwere Armeelastwagen stehen. Doch auf seinem Dach drängen sich immer mehr Männer, Frauen und Kinder. Es wird gefährlich eng.

Also entschließen sich einige Männer, den Frauen und Kindern Platz zu machen. Sie stürzen sich in die Fluten, um zu einem noch stehen gebliebenen Dach oder einem anderen sicher wirkenden Punkt zu schwimmen. Auch Maidi wirft sich ins Wasser.

Einige Männer werden schnell fortgetrieben oder von herumwirbelnden Holzbalken getroffen. Sie ertrinken. Maidi jedoch kämpft sich bis zum Dach des Tunggal-Menara-Ladens durch, rund 50 Meter entfernt vom gefluteten Lastwagen.

Das Ende der Welt

In diesem Augenblick erklingt von überall her: "Allahu akbar, Gott ist größer" - gerufen von Menschen auf den Dächern. "Das ist das Ende der Welt", denkt Maidi. Binnen weniger Minuten reißt der Tsunami 80 bis 90 Prozent aller Gebäude der Stadt mit sich oder beschädigt sie irreparabel.

Die Welle ergießt sich mehr als drei Kilometer weit ins Land. Zwei Tage lang steht ein großer Teil der Stadt unter Wasser. Von den rund 40 000 Einwohnern Meulabohs sterben etwa 10 000.

Banda Aceh, die rund 150 000 Einwohner zählende Provinzhauptstadt, fünf Autostunden von Meulaboh entfernt, wird kaum weniger hart getroffen. Sie ist berühmt für ihre große Baiturrahman- Moschee und den Gunongan - eine Promenade aus Bädern und Lustgärten am Ufer eines Flusses.

Seit Jahrhunderten schon fertigen Schmiede in Banda Aceh kunstvollen Goldschmuck, seit 46 Jahren beherbergt die Stadt auch die Syiah-Kuala-Universität. Doch längst ist die Infrastruktur an ihre Belastungsgrenze gelangt. Immer wieder fällt der Strom aus, das Telefonnetz ist unzuverlässig.

Vielleicht ist Mohammed Kadir hier der erste Mensch, der die Welle kommen sieht. Der 76-Jährige ist der stellvertretende Bürgermeister der Stadt. Nach dem Beben eilt er zum Markt, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Da bemerkt er, wie das Meer zu beiden Seiten der Bucht weit zurückweicht - und in der Mitte auf die Stadt zuschießt.

"Das Wasser kommt! Nur weg von hier!"

Niemals zuvor hat er so etwas gesehen, doch instinktiv dreht er sich um, rennt durch die Straßen, schlägt an Haustüren, hastet in eine Moschee. Immer wieder ruft er das Gleiche: Das Wasser kommt! Nur weg von hier!

Durch die Welle versinkt die Stadt binnen Sekunden im Chaos. An der palmengesäumten Bucht von Banda Aceh gibt es nicht einmal eine Anhöhe, auf die man fliehen könnte. Ein Mann, der unter der Dusche stand, als die Erde bebte, rennt aus seinem Haus. Als ihm auf der Straße bewusst wird, dass seine Familie noch im Gebäude ist, dreht er sich um, weil er zurückeilen möchte.

In diesem Augenblick schon erreicht ihn der Tsunami. Sein Haus verschwindet in den Fluten - und in ihm seine Frau, seine fünf Kinder, seine Schwester und zwei Brüder. Eine Medizinstudentin der örtlichen Universität ist gerade im Krankenhaus. Da drängt Wasser durch den Eingang.

In Panik eilt sie zum Hinterausgang und klettert über eine stacheldrahtbewehrte Mauer, die den Komplex abschließt, und bringt sich so in Sicherheit. Doch für die Patienten, die nicht rennen können, wird das Krankenhaus zur Falle.

Frau, Tochter und Sohn werden vom Wasser mitgerissen

"Halt mich, Bang, halt mich!", hört Yusmadi Sulaiman seine Frau rufen. "Bang" ist eine indonesische Anrede unter Ehepaaren, doch in dem Ruf liegt keine Zärtlichkeit, sondern Angst. Der 60 Jahre alte Lastwagenfahrer steht bereits in den Wellen und klammert sich verzweifelt an eine Palme. In einem Arm hält er seinen vierjährigen Sohn. Seine Frau, nur ein paar Schritte entfernt, hält die achtmonatige Tochter fest.

Ihr Hilfeschrei ist das letzte Lebenszeichen, das Sulaiman von seiner Familie hört. Die Welle reißt ihm Augenblicke später Frau und Tochter weg, dann zerrt sie den Sohn aus seinen Armen.

Manchmal entscheiden nur wenige Meter über Leben und Tod. Wer die Baiturrahman-Moschee erreicht, der hat es geschafft, denn das massive Bauwerk widersteht den Wellen. Doch die Gebäude direkt neben dem Gotteshaus kollabieren. Noch Tage nach der Flut findet man unter ihren Trümmern Tote.

Wundersame Rettungen

Banda Aceh wird, später, zur Stadt der mirakulösen Rettungen. In den Tagen des Jahreswechsels 2004 auf 2005, da das Wasser langsam die verwüstete Provinz wieder freigeben wird, werden hier Geschichten erzählt von Gnade, Wunder, Rettung, von der Hoffnung im Angesicht des Massensterbens.

Die Geschichte von der 21-jährigen Kasmidar etwa (viele Menschen in der Region führen nur einen Namen), die, im achten Monat schwanger, von der Welle auf eine Palme gespült wird und dort das Desaster übersteht. Von Ichsan Azmil, der unter einem einstürzenden Haus gefangen wird, aber nicht ertrinkt und nach sechs Tagen lebend aus den Trümmern gezogen wird.

Von Ari Afrizal, einem Bauarbeiter, den die Welle ins Meer spült. Er klammert sich an ein Stück Treibholz, später rettet er sich auf einen zerbrochenen Kahn, schließlich auf ein vorbeitreibendes Fischerfloß. Dort findet er einige Flaschen Mineralwasser. Außerdem holt er sich Kokosnüsse aus dem Meer und beißt sie mit den Zähnen auf. Endlich entdeckt ihn die Besatzung eines Containerschiffes mitten auf dem Ozean - zwei Wochen nach der Katastrophe.

Doch die Geschichten von wunderbaren Rettungen sind eben genau dies: Wunder in einer Zeit, in welcher der Tod die Regel ist.

Stadtviertel, Dörfer, Militärbasen - verschwunden

Mehr als 30 000 Menschen sterben in Banda Aceh, die Stadt wird zu rund zwei Dritteln eingeebnet, ihr Fährhafen verschwindet fast spurlos im Meer. Rund 85 Prozent der Provinzküste, etwa 250 Kilometer, sind ein bis fünf Kilometer tief verwüstet. Mancherorts sind die Wellen 15 Meter hoch. Wo zuvor Ortschaften standen, erstrecken sich nun Lagunen.

25 von 35 Dörfern um die Kleinstadt Keude Teunom, etwa 60 Kilometer nördlich von Meulaboh, sind verschwunden. In der 10 000-Einwohner-Stadt Calang sterben mehr als zwei Drittel der Einwohner. Die Überlebenden werden den Ort später für immer aufgeben.

Am Raba-Lhoknga-Fluss, nahe der Nordspitze Sumatras, ist von den zwei Militärbasen an beiden Ufern nur ein Wachhäuschen aus Beton geblieben. Von den 300 Soldaten und ihren Familienangehörigen retten sich sechs. In der Stadt Lambada ertrinken 2000 Menschen, nur 105 Einwohner überleben, unter ihnen bloß fünf Frauen.

Fischer auf hoher See bemerken nichts

Die meisten der davongekommenen Männer sind Fischer, die auf hoher See waren und nicht einmal bemerkt haben, wie ihre Heimat vernichtet wurde. An einem anderen Ort wird ein Fischer am Strand unter seinem gekenterten Boot gefangen und kann sich nicht mehr befreien. Nach einer Woche erst kommt er, dehydriert, verletzt und psychisch angeschlagen, aus seinem Gefängnis frei.

Und auf der vor der Küste gelegenen Insel Malinggei hat sich die Welle wahrscheinlich sogar 20 Meter hoch aufgerichtet. Zumindest werden das später Rettungsteams anhand der Verwüstungsspuren an wenigen stehen gebliebenen Palmen schätzen. Berichten kann davon niemand mehr: Von den 500 Einwohnern des Eilands fehlt jede Spur.

Seit Menschen ihre Geschichte aufschreiben, haben sie niemals über eine Region berichtet, die von einem Tsunami so schrecklich verwüstet worden ist wie Aceh auf Sumatra am Morgen des 26. Dezember 2004 - am Morgen des "Schwarzen Sonntags", wie ihn Überlebende bald nennen.

In den Minuten, da der Tsunami zuschlägt, und den wenigen Stunden, in denen das Wasser im flachen Küstenstreifen stehen bleibt, sterben in dieser Provinz mehr als 200 000 Menschen.

Doch jenseits von Aceh ist die Welt noch immer ahnungslos.

15 Minuten nach dem Beben, Hawaii

Pacific Tsunami Warning Center, 15.14 Uhr Ortszeit, 15 Minuten nach dem Erdbeben: Ungefähr in dem Augenblick, da in Sumatra die ersten Menschen ertrinken, geben Stuart Weinstein und Andrew Hirshorn, so scheint es, Entwarnung.

Die beiden Forscher haben neue Daten durch ihre Rechner gejagt. Noch immer vermuten sie, dass das Beben die Stärke 8,0 hat.

Nun geben sie, mit diesem Wert, mit Uhrzeit und Ort des Bebens, das "Tsunami Information Bulletin Number 001" heraus. "Diese Nachricht dient nur der Information", schreiben die Forscher.

Bulletins werden vom PTWC dann erstellt, wenn im Pazifik oder in dessen Nähe Erdbeben stattgefunden haben, die Forscher aber nicht erwarten, dass sie Tsunamis auslösen werden. "Es ist kein Tsunami-Alarm und keine Warnung eingetreten", schreiben Weinstein und Hirshorn. "Dieses Erdbeben liegt außerhalb des Pazifiks. Keine zerstörerische Tsunami-Bedrohung existiert, basierend auf historischen Erdbeben- und Tsunami-Daten." Es ist, streng genommen, keine Fehleinschätzung - denn dem Pazifik droht ja tatsächlich keine Gefahr. Und es ist immerhin die erste Nachricht, die an alle 26 Staaten des pazifischen Warnsystems geht. Zu diesem Warnsystem gehören, wegen ihrer am Stillen Ozean gelegenen Ostküsten, auch Indonesien und Thailand.

15 Minuten nach dem Erdbeben also erfahren Indonesiens Geophysiker, dass ihre gemessenen Werte falsch sind - doch da ist es schon zu spät, noch irgendjemanden in ihrem Land zu warnen.

Niemand will die Touristen in Thailand verunsichern

Thailand dagegen ist noch unversehrt. Kann ein schweres Erdbeben, über 700 Kilometer vor der eigenen Südwestküste, eine Bedrohung sein? Vor den Provinzen Phuket, Phang Nga und Krabi, wo viele der zwölf Millionen Touristen, die dieses Jahr Thailand besuchten, Urlaub gemacht haben? Wo in den letzten Jahren große Strandhotels oft nur wenige Zentimeter über der Hochwassermarke errichtet worden sind?

Genau da liegt das Problem: Kein Mitarbeiter im thailändischen Meteorologischen Dienst, der für Erdbebenwarnungen zuständig ist, will die devisenbringenden Touristen verunsichern. Oder genauer: will die mächtigen Beamten der Tourismusbehörde in Bangkok gegen sich aufbringen.

Als 1998 die Erde nach einem Beben der Stärke 7,1 bei Papua-Neuguinea ins Rutschen kam und einen lokalen Tsunami auslöste, warnte Thailands Meteorologischer Dienst vor der Gefahr einer Welle - doch die richtete in Thailand keinen Schaden an. Samith Dhamasaroj, der Generaldirektor der Behörde, forderte dennoch, dass in Thailands Südwestprovinzen in einem Uferstreifen von gut 250 Meter Breite aus Sicherheitsgründen keine Gebäude mehr errichtet werden dürften - also auch keine Hotels. Die Verantwortlichen in der Tourismusbehörde waren außer sich. Kurz darauf wurde Dhamasaroj von seinem Posten abgelöst.

Wenn ein Beben der Stärke 7,1 vor Papua-Neuguinea dazu geführt hat, dass der Generaldirektor seinen Posten verliert - wer würde da bei einem Beben von gemeldeter Stärke 8,0 vor Sumatra seinen Job riskieren wollen?

Wurde ein Fischer als erster vor dem Tsunami gewarnt?

Kein Angehöriger von Thailands Meteorologischem Dienst gibt eine Warnung heraus. Zumindest nicht offiziell. Allerdings bringt eine thailändische Zeitung einige Tage nach der Katastrophe die Meldung, dass eine Mitarbeiterin des Meteorologischen Dienstes ihren Vater angerufen habe. Der Fischer Prayoon Damrongsiri aus dem Distrikt Takua Pa bereitet am frühen Morgen gemeinsam mit seinem Sohn sein Boot für die Ausfahrt vor, als ihn ein Anruf der Tochter erreicht. Seismische Messgeräte, sagt sie, hätten ungewöhnliche Bewegungen des Meeresbodens registriert.

Diese könnten große Wellen auslösen. Damrongsiri möchte daraufhin erst gar nicht auslaufen - doch sein Sohn schlägt die Warnung in den Wind. Noch nie habe es im Indischen Ozean Tsunamis gegeben. Die beiden fahren hinaus.

Das Einzige, was die Mitarbeiterin des Meteorologischen Dienstes erreichen kann, ist das Versprechen ihres Vaters, beim ersten Anzeichen einer ungewöhnlichen Welle nicht zur Küste, sondern hinaus aufs Meer zu fahren, um sich in Sicherheit zu bringen.

Die Meldung in der Zeitung wirkt dubios: Der Fischer will, wird er später berichten, schon gegen 5.30 Uhr von seiner Tochter gewarnt worden sein, und damit rund zweieinhalb Stunden, bevor die Erde bebte.

Tatsächlich kann die Tochter ihren Vater erst gegen 8.15 Uhr gewarnt haben. Zu einem Zeitpunkt, da die meisten Fischer längst den Hafen verlassen haben.

Sollte es sich aber tatsächlich doch so zugetragen haben (vielleicht hat sich der Fischer in seinen Erinnerungen nach dem Drama nur in der Zeit des Anrufes seiner Tochter geirrt), dann ist Prayoon Damrongsiri der erste Mensch, der vor dem Tsunami gewarnt worden ist.

30 Minuten nach dem Beben

30 Minuten nach dem Beben: Die Schockwellen im Erdboden erreichen Indien, Sri Lanka und die Malediven. Überall wackeln die Wände der Häuser.

In einem Regierungsbüro in Chennai (Madras) an Indiens Ostküste studieren P. Chandrashekhar Rao und zwei Kollegen die mächtigen Ausschläge, die der Stift eines Seismographen auf eine Rolle weißes Papier schreibt. Die indischen Forscher haben das Beben rasch registriert und lokalsiert. Rao befürchtet, dass es einen Tsunami auslösen könnte - doch er hat kaum Kenntnisse über dieses Phänomen und weiß nicht, was er tun soll. Er ruft die Zentrale des Meteorologischen Dienstes in Neu-Delhi an und meldet die Werte. Sonst unternimmt er nichts.

Sri Lankas Wetteramt ist in Colombo in einem ehrwürdigen alten Haus untergebracht. Doch für moderne Ausrüstung fehlt das Geld. Es verfügt nicht über einen Seismographen. Als - kurz nachdem das Erdbeben auf der Insel spürbar war - die ersten Anrufe besorgter Bürger dort eingehen, setzt sich Sarath Premalal an den Computer und surft im Internet. Er ist der einzige diensttuende Meteorologe; an diesem Sonntagmorgen steht er am Ende einer 24-Stunden-Schicht.

"Machen Sie sich keine Sorgen!"

Mit einer Hand hält er den Telefonhörer, mit der anderen bedient er die Computermaus. Schließlich landet er auf der Internetseite des US-amerikanischen Geologischen Dienstes. Dort sind inzwischen die Daten des PTWC und anderer Messstationen veröffentlicht worden. So erhält, rund 15 Minuten nachdem Weinstein und Hirshorn das erste Bulletin versendet haben, auch der diensthabende Meteorologe Sri Lankas die vorläufigen Ergebnisse der US-Forscher.

"Machen Sie sich keine Sorgen", beruhigt Premalal eine Anruferin, "es ist weit weg. Wir wissen bereits davon." Kurz darauf aber bespricht er mit seinem inzwischen eingetroffenen Chef Jayatilaka Banda, dem stellvertretenden Direktor des Wetterdienstes, die Möglichkeit, ob das Beben einen Tsunami ausgelöst haben könnte.

Banda denkt kurz daran, Fernseh- und Radiostationen zu informieren. Doch dann entscheidet er sich dagegen, denn er fühlt sich dazu nicht autorisiert. Stattdessen weist er seinen Mitarbeiter an, im Internet nach weiteren Informationen zu suchen. Für die nächsten 105 Minuten werden sie über ihre Vermutungen diskutieren und nach aktuelleren Fakten fahnden. Sie informieren niemanden.

35 Minuten nach dem Beben

Car Nicobar, indischer Luftwaffenstützpunkt, 35 Minuten nach dem Beben.

Eine mindestens zehn Meter hohe Welle fegt über die Militärbasis. Der Tower des Flughafens stürzt um, das Hauptquartier und andere Gebäude werden von der Welle verwüstet, der Beton der Landebahn bricht und reißt. 1700 Soldaten und deren Angehörige sind hier stationiert, mindestens 102 von ihnen ertrinken.

Die Nikobaren und Andamanen sind die Gipfel eines versunkenen Gebirges. Manche Inseln ragen mehrere hundert Meter hoch über den Wasserspiegel auf, doch die meisten sind flach, umgeben von Korallenriffen, Stränden und Mangrovenwäldern. Das indische Mutterland liegt 1500 Kilometer weiter westlich, das Epizentrum des Bebens ungefähr 700 Kilometer südöstlich.

Die 20 000 Nikobaresen sind eines der beiden urzeitlichen Völker mongolider Abstammung und das bei weitem größte eingeborene Volk der Inselgruppe. Viele von ihnen arbeiten in der indischen Verwaltung oder in den Städten der gut 300 000 indischen Kolonisten auf den Eilanden. Die meisten Nikobaresen sind Christen.

Durch Risse im Boden steigt das Wasser auf

Moses Reuben ist einer von ihnen und an diesem Sonntagmorgen in der Kirche. Gerade hat ein Gebet begonnen, als die Welle zuschlägt. Plötzlich steigt das Wasser an der Küste rasend schnell an. Es ist der Lärm, der viele Einwohner von Car Nicobar alarmiert: ein schreckenerregendes Rollen. Ausgerissene Bäume wirbeln in der Woge.

Doch die Flut steigt nicht nur aus dem Meer: Nach dem Erdbeben, das die Insel nur Minuten zuvor erschüttert hat, haben sich Risse im felsigen Boden aufgetan. Durch die drückt nun ebenfalls Wasser hoch und überflutet das Eiland. Reuben eilt zum Haus der Familie.

Sein Sohn Paul will den Enkel Melchior retten, einen zweijährigen Jungen, der noch schläft. Der Vater kann ihn nicht wecken, also hebt er ihn hoch. Doch das Wasser ist schneller: Zunächst wird ihm das Kind aus den Armen gerissen, dann verschwinden Vater und Sohn vor den Augen des Großvaters im zusammenstürzenden Haus. Auch der andere Enkel ertrinkt. Er ist neun Monate alt.

Giftschlangen und Krokodile treiben landeinwärts

Moses Reuben und andere Überlebende retten sich auf höher gelegene Teile der Insel - hinein in den Dschungel. Die verängstigten Menschen müssen sich vor Pythons in Acht nehmen und vor grünen Giftschlangen. Außerdem treibt die Welle Krokodile aus den Mangroven tief ins Binnenland.

15 Dörfer liegen auf Car Nicobar - alle an der Küste. Zwölf werden von dem Tsunami ausgelöscht, die Welle lässt kein Gebäude stehen, die Holzhütten nicht und auch nicht die modernen Bauten aus Beton. Alle Anlegestellen und Häfen werden binnen Sekunden zerschmettert.

In der Stadt Malacca lagert die Welle eine dicke Sandschicht ab, aus der nur noch die Arme einiger Toter herausragen.

Auf einigen anderen Inseln ist es ähnlich (manche dagegen werden durch vorgelagerte Eilande oder Riffe vor der Wucht der Welle bewahrt). Indira Point etwa, der südlichste Landflecken der Inselkette und somit zugleich der südlichste Punkt des indischen Staates, ist Heimat einer Population großer Lederschildkröten - und von sechs Wissenschaftlern, welche die Tiere studieren, sowie deren Familien. Von den Menschen fehlt seit dem Tsunami jede Spur.

Elf Tage hockt ein Junge im einem Baum

Andere Einwohner dagegen haben unwahrscheinliches Glück. Wie der 14 Jahre alte Murlidharan, der am Strand vor dem Dorf Tapomming mit Freunden Kricket spielt, als das Wasser kommt. Der Junge kann nicht schwimmen, was seine Angst ins Unermessliche steigert.

Seine Freunde verschwinden in Strudeln, er aber rettet sich auf einen Baum. Elf Tage und Nächte bleibt er dort hocken, denn das Meer fließt nicht wieder ab und er, der Nichtschwimmer, will nicht riskieren, im nur noch brusttiefen Wasser unterzugehen. Am Ende jedoch sinkt er entkräftet vom Baum. Retter finden ihn und sprechen von einem medizinischen Wunder: Murlidharan, knapp 1,50 Meter groß, wiegt nur noch 21 Kilo.

Oder wie die 13-jährige Meghan Rajashekhar, die sich im Chaos an einer ausgerissenen Tür festklammert und auf das Meer hinausgezogen wird. Zwei Tage treibt sie dort, nachts sieht sie Schlangen im Wasser. Dann erst kann sie wieder an Land schwimmen - wo andere Überlebende sie finden und mit Kokosmilch und Essen versorgen. Doch mehr als 1000 Menschen auf Car Nicobar sterben oder sind seither verschollen.

Isoliert lebende Völker erkennen das Unheil früh

Niemand weiss genau, was die anderen Urvölker auf den Inseln in jenen Katastrophenminuten getan, was sie gedacht haben. Doch eines ist sicher: Sie haben gewusst, was auf sie zukommt.

Denn diese Völker haben sich, anders als die Nikobaresen, nie an die moderne Welt angepasst - und dafür einen hohen Preis bezahlt. Ethnologen und Anthropologen sehen sie schon seit Jahren "auf dem Weg in die Ausrottung". Die Naturvölker leiden unter den Siedlern, die in ihr Land eingedrungen sind, vor allem aber unter den Seuchen, welche Inder und, im 19. Jahrhundert, als sie die Eilande als Strafkolonie nutzten, Briten eingeschleppt haben.

Die Schompen etwa, neben den Nikobaresen das zweite mongolide Volk der Eilande, leben in dem Dschungel auf Great Nicobar und zählen vielleicht noch 150 Angehörige. Die negriden Gruppen auf den Andamanen - Abkömmlinge der urtümlichsten Menschen Asiens - sind ähnlich klein: 266 Jarawa auf South und Middle Andaman, 98 Onge auf Little Andaman, 45 Großandamanesen auf den Strait Inseln - und eine unbekannte Zahl, vielleicht 200, von Sentinelesen auf der gleichnamigen Insel.

Die Sentinelesen: Mit Pfeilschüssen und Steinwürfen überschütten sie jeden, der es wagt, an ihrem Eiland zu landen, ja, sie beschießen sogar Hubschrauber, die sich zu tief hinabwagen.

Einige Forscher, die sich zu ihnen begeben wollten, haben dieses Unternehmen noch vor wenigen Jahren mit dem Leben bezahlt. Seit 1991 hat die indische Regierung nicht nur jeden Versuch aufgegeben, Kontakt mit ihnen herzustellen, sie hat ihre Insel auch vollständig gegenüber allen Fremden abgeriegelt.

Niemand weiß bis heute, welche Sprache die Sentinelesen sprechen, welche Mythen sie sich erzählen, an welche Götter sie glauben, wann und wie sie das abgelegene Eiland besiedelt haben.

Das aber ist sicher: Die Onge und die Sentinelesen und wahrscheinlich auch die anderen drei kleinen Völker haben das Menetekel erkannt. Sie müssen gewusst haben, dass eine Riesenwelle droht, wenn sich nervöse Tiere plötzlich ins Land zurückziehen und zugleich das Meer ungewöhnlich weit zurückweicht. Vielleicht haben die Tiere mit ihren feineren Sinnen den Lärm des Tsunami schon von weitem gehört. Vielleicht haben sie das Zittern des Bodens gespürt oder winzigste Änderungen des Luftdrucks.

Die Sentinelesen und die anderen steinzeitlichen Jäger, Sammler und Fischer jedenfalls, die, um überleben zu können, die Zeichen der Natur genauestens beachten müssen, haben die Warnsignale erkannt und sind tief in den Dschungel geeilt, weit weg vom Meer.

Mythische Geschichten von Riesenwellen

Die Völker müssen ihre Lager in Küstennähe irgendwann in den Minuten nach dem Erdbeben verlassen haben. Im Urwald haben sie sich versteckt - noch mehrere Tage nach dem Unglück, als indische Retter mit Hubschraubern und Booten die Inseln absuchen, werden sie keine Spur von ihnen finden.

Gut möglich, dass im kollektiven Gedächtnis der Sentinelesen und der anderen Völker Erinnerungen an frühere Tsunamis gespeichert sind: halb mythische Geschichten von Riesenwellen, die von einer Generation der nächsten weitererzählt werden. Die Polynesier jedenfalls, auf ihren pazifischen Eilanden jahrhundertelang ähnlich weltabgeschieden wie die Eingeborenen der Andamanen und Nikobaren, haben die Geschichte der Besiedlung einer jeden Insel über 500, ja manchmal fast 1000 Jahre hin in legendenhafter Form weitergegeben. Der Ausbruch des Krakatau und der anschließende Tsunami dagegen sind erst gut 120 Jahre her - vier Generationen. Ein Augenblick nur in der Geschichte von Völkern, die seit Jahrzehntausenden am gleichen Ort durchhalten.

So vollbringen die Menschen des Paläolithikums das, was den Menschen des Atomzeitalters nicht gelingen will: Sie retten sich vor der Apokalypse. Vorerst zumindest. Denn auch die Sentinelesen und die anderen Völker können zwar sich selbst, nicht aber ihre Inseln vor der zerstörerischen Kraft des Tsunamibewahren.

Inseln werden in mehrere Teile zerrissen

Viele Strände werden von der Welle weggerissen. Korallenriffe sind zerschmettert, oder erstickt unter dem hinausgeschwemmten Sand, oder durch das Beben aus dem schützenden Wasser hinausgehoben. Mangrovenwälder sind zerschlagen, Böden und Quellen an vielen Stellen versalzen. Manche Eilande stehen tagelang unter Wasser, einige von ihnen werden vielleicht nie wieder aus dem Ozean auftauchen. Die Insel Teressa ist durch die Gewalten in zwei, Trinkat gar in drei Teile zerrissen worden.

Wälder, in denen die steinzeitlichen Jäger bis vor kurzem Wildschweinen nachstellten, sind verschwunden; durch Korallenriffe geschützte Lagunen, in denen sie Schildkröten harpunierten, sind verwüstet; Wasserstellen verschwunden oder versalzen.

So schlagen sich etwa 73 der 98 Onge nach der Welle bis zu einem indischen Flüchtlingscamp durch. Dort allerdings werden sie nicht nur versorgt, sondern lernen innerhalb von Tagen auch Alkohol und Tabak kennen.

Keiner kann sagen, ob die Naturvölker den nun erzwungenen Kontakt zur modernen Zivilisation und die Verwüstung eines Teils ihrer Jagd- und Fischgründe auf Dauer zu überstehen vermögen. Oder ob diese "entferntesten Cousins des heutigen Menschen", wie sie ein Forscher einmal genannt hat, durch die Folgen des Tsunami doch noch kulturell, vielleicht gar physisch ausgelöscht werden.

Endlich ein Warnruf an die Welt

Die Siedler und Soldaten auf den Inseln werden, zumindest in den ersten Stunden der Katastrophe, viel härter getroffen als die indigenen Völker. Doch immerhin gelingt einem von ihnen, was bis dahin noch keiner vermocht hat: Er schickt einen Warnruf in die Welt.

Es ist ungefähr 7.20 Uhr in Indien, als ein Controller am Verkehrsflughafen von Chennai an Indiens Ostküste einen "Mayday"-Ruf auffängt. Ein Funker der verwüsteten Militärstation auf Car Nicobar meldet, dass ihre Basis von einem Erdbeben und einer Flutwelle schwer getroffen worden sei. Der Funkspruch ist eigentlich an eine militärische Stelle gerichtet, doch der Controller in Chennai hört ihn zufällig mit.

Per Telefon unterrichtet dieser daraufhin die Militärs der Luftwaffenbasis am Stadtrand. Den Soldaten dort gelingt es, Funkkontakt mit Car Nicobar aufzunehmen. Schnell wird klar, dass die Station verwüstet, die Start- und Landebahn aber noch benutzbar ist. Flugzeuge werden losgeschickt.

So erfahren die Militärs am Rande von Chennai von einer Flutwelle. Nur ein paar Kilometer weiter in einem Büro in derselben Stadt studiert der Forscher Chandrashekhar Rao noch immer die Bebenwerte seines Seismographen und macht sich Gedanken über die Gefahren eines Tsunami. Doch Soldaten und Experten wissen nichts voneinander. Kein Offizier denkt daran, die Regierung in Neu-Delhi oder überhaupt irgendeinen Zivilisten über die Meldung aus Car Nicobar zu informieren. "Der Job der indischen Luftwaffe ist es, Kriege zu führen und Hilfsaktionen durchzuführen - nicht, Tsunamis vorherzusagen", rechtfertigt sich später ein Offizier. Seit dem Beben sind 52 Minuten vergangen.

61 Minuten nach dem Beben

61 Minuten nach dem Beben: Es ist jetzt 8.00 Uhr morgens in Sri Lanka.

Anna Lechner und Thomas Elmerhaus schlendern zum Frühstücksraum im Erdgeschoss ihres Hotels. Die meisten Touristen allerdings wohnen, wie das Ehepaar aus Hamburg, in Bungalows direkt hinter dem Strand. Nur ein nicht einmal kniehoher Wall aus Natursteinen trennt das Areal des Resorts vom Sand ab - nicht mehr als eine Grenzmarkierung und ein eher symbolischer Wellenschutz.

Das Hotel ist gut belegt, viele Gäste kommen aus Deutschland. Anna Lechner und Thomas Elmerhaus kennen schon einige von ihnen, zumindest vom Sehen: darunter ein anderes Paar aus Hamburg - sie ist Psychologin, ihr Mann schleppt fast überall eine riesige Fotokamera und eine ebenso massige Filmtasche mit; eine stark gehbehinderte Frau, die mit einer Freundin angereist ist, und ein Mann, der 10 000 Euro in einer Plastiktüte im Hotelsafe deponiert hat. Manche Gäste munkeln, er sei ein Bauunternehmer, der das Geld seiner deutschen Familie vorenthalten und irgendwie "in Sri Lanka unter die Leute bringen" wolle.

Anna Lechner hat sich auch schon mit Einheimischen angefreundet: mit Betreuerinnen aus dem Hotel, mit Jungs, die ihre freie Zeit am Meer verbringen, mit der uralten Verkäuferin, die jeden Tag am Strand Kokosnüsse und Räucherstäbchen feilbietet.

Anqusauy Parameswaran, der Fischer, der sich an der bürgerkriegsgeplagten Ostküste eine Existenz aufgebaut hat, genießt die ruhigen Stunden nach getaner Arbeit. Seine Frau steht in der Küche und kocht, er und die 15-jährige Tochter Mary lesen Zeitung.

Die ersten thailändischen Familien aus Kamala finden sich im Kloster des Abtes Phra Ajarn Toy ein. Es liegt direkt an der Bucht, nur wenige Schritte entfernt vom Meer. Die Menschen lassen sich in einem Nebengebäude auf Matten nieder, spenden Ananas und Reis und entzünden Räucherstäbchen. Sie lauschen den Gebeten der Mönche.

Phra Ajarn Toy ruft die verstorbenen Ahnen an.

65 Minuten nach dem Beben

Pacific Tsunami Warning Center, 16.04 Ortszeit, 65 Minuten nach dem Erdbeben: Eigentlich wollte Dr. Charles McCreery an diesem Nachmittag zwei rosafarbene Fahrräder zusammenschrauben, Weihnachtsgeschenke für seine vierjährigen Zwillingstöchter. Doch vor 19 Minuten ist er von Weinstein und Hirshorn alarmiert worden: McCreery, 54, ist Direktor des PTWC. Seine beiden Mitarbeiter sind mittlerweile so besorgt, dass sie ihren Chef aus der Weihnachtsruhe aufgestört haben.

Denn inzwischen haben Weinstein und Hirshorn neue Daten durchgerechnet: Die langsameren, durch tiefere Erdschichten laufenden seismischen Wellen lassen auf ein Beben der Stärke 8,5 schließen. McCreery besieht sich die Ergebnisse. Ein lokaler Tsunami sei möglich, befindet er, aber kein "Teletsunami" - eine Welle, welche über Tausende Kilometer läuft.

Nun lässt McCreery ein zweites Bulletin versenden. Es enthält die neuen, geschätzten Erdbebenwerte und den ominösen Zusatz: "Es besteht die Möglichkeit eines Tsunami nahe dem Epizentrum." Diese Meldung geht bei Thailands Meteorologischem Dienst ein - und endlich reagieren die dortigen Mitarbeiter.

Sie informieren aber nicht etwa die Medien, die Polizei oder irgendwelche Beamten in den bedrohten Provinzen, sondern stellen um 9.20 Uhr eine Meldung auf ihre Website im Internet, in der sie vor einem "Erdbeben und gefährlichen Meeresströmungen" warnen.

2.01 Stunden nach dem Beben

Vor der Westküste Thailands, um 10.00 Uhr Ortszeit, 2.01 Stunden nach dem Beben: Prayoon Damrongsiri hat mit seinem Sohn die Netze ausgeworfen.

Das Boot des thailändischen Fischers, der möglicherweise von seiner Tochter beim Meteorologischen Dienst vor einer Riesenwelle gewarnt worden ist, dümpelt gut drei Kilometer vor der Küste.

Seit einiger Zeit verhält sich das Meer seltsam. Vor wenigen Minuten hat Damrongsiri hier die Korallen am Grund des Ozeans erblickt - zum ersten Mal in seinem Leben. Niemals zuvor ist so weit draußen das Wasser so klar gewesen.

Und nun spürt er plötzlich eine ungeheure Kraft unter sich. Er fühlt, wie sein Boot hochgehoben wird und immer höher: Eine gewaltige Welle rauscht unter ihm hindurch.

Die Rettung: Kurs aufs offene Meer

Er beherzigt den Rat seiner Tochter und nimmt eilig Kurs aufs offene Meer. Fünf andere Fischer, die ebenfalls mit ihren Booten draußen sind, machen sich dagegen sofort in panischem Schrecken auf den Weg zum Ufer. Damrongsiri wird sie nie wiedersehen.

Als die Welle unter seinem Boot durchläuft, ist sie noch einige Sekunden von Thailands Küste entfernt.

Es ist Hauptsaison in Thailand. Etliche zehntausend Touristen sind im Land, vor allem Europäer. Viele machen Urlaub an den Stränden von Phuket, Kamala, Ko Phi Phi, Phang Nga und Ko Lanta. Die Eilande und die schmale Halbinsel waren noch bis in die 1990er Jahre hinein Sumpf- und Mangrovengebiete und damit ideale Auffangregionen für Hochwasser oder Regenfluten. Doch seit gut einem Jahrzehnt sind hier große Hotelkomplexe entstanden.

Viele Bäume sind abgeholzt worden, der Boden ist stellenweise durch Beton und Asphalt versiegelt. Es ist kein Areal mehr da, an dem Wasser, ohne Schäden anzurichten, abfließen oder versickern könnte.

Manche Touristen schlafen noch in ihren Bungalows am Meer, die am Strand, bei einigen Luxusresorts sogar auf Stelzen im Wasser errichtet sind. Andere sitzen beim Frühstück. Viele aber sind schon aufgestanden und vergnügen sich im Meer. Sie gehören zu den Ersten, welche die Gewalt der Welle spüren.

So wie Luke Simmonds aus London. Der Manager einer Media-Agentur ist seit sechs Tagen im Land. Er ist ein erfahrener Taucher, doch an jenem Morgen hat er beschlossen, zusammen mit einem dänischen Freund eine Runde Wasserski zu fahren.

Eine zehn Meter hohe Wasserwand

Simmonds macht sich gerade bereit, als das Wasser aus der Lagune vor Ko Phi Phi verschwindet. Binnen Sekunden ist es so flach, dass Wasserskifahren unmöglich ist. Simmonds, der dänische Freund und ein einheimischer Steuermann hocken im Motorboot und sind ratlos.

Weiter draußen sehen sie ein Pärchen in einem Kajak. Die zwei scheinen gegen eine Strömung anzukämpfen, die sie hinauszieht. Dann werden sie plötzlich von einer klein aussehenden Welle wieder in die Lagune gespült. "Sie scheinen Spaß zu haben", denkt Simmonds noch. Dann ist der Tsunami da.

Plötzlich taumelt ihr Motorboot am Fuß einer zehn Meter hohen Wasserwand, die sich scheinbar aus dem Nichts aufgebaut hat und nun in einer Breite von mindestens einem Kilometer auf den Strand zurast. "Bring uns hier raus!", schreit Simmonds zum Steuermann. Doch obwohl der Vollgas gibt, wird das Boot zur Welle hingesogen - dann scheint die Woge direkt über ihnen zu kollabieren.

Simmonds zieht den Kopf ein, wird aus dem kenternden Boot geschleudert. Als Taucher weiß er, dass es keinen Sinn hat, gegen eine Strömung anzuschwimmen, zu groß ist die Kraft des Wassers. Er kämpft sich hoch - und hat Glück, in der Nähe eine Rettungsweste zu erblicken, die wahrscheinlich aus ihrem gekenterten Boot gefallen ist. Er kann sie greifen. Dann wird er von der Welle mitgerissen - weit hinein ins Land.

Eine Schwimmweste wird zur Rettungsboje

Die Strömung treibt ihn direkt auf die Gebäude des Cabana-Hotels zu. Er verfängt sich in einer Balkonbrüstung im ersten Obergeschoss - und steckt fest, unter Wasser. Doch Simmonds klammert sich mit aller Kraft an die Schwimmweste.

Und die zieht ihn schließlich wieder zur Oberfläche. Er wird weitergewirbelt, treibt hinter die Rückseite des Hotelkomplexes. Erst hier findet er die Kraft, bis zu einem Baum zu schwimmen und an ihm hochzuklettern. Simmonds ist gerettet.

Auch Eugene Kim, 34, und Faye Linda Wachs, 35, haben Glück. Das Ehepaar aus Santa Monica in Kalifornien taucht, einige Seemeilen Luftlinie von Simmonds entfernt, in etwa 20 Meter Tiefe zusammen mit einem Tauchlehrer, als alle drei plötzlich von einem Sog noch weiter hinuntergesaugt werden.

Sand vom Ozeanboden wird aufgewirbelt. Alles ist weiß. Kim wird von seiner Frau und dem Tauchlehrer getrennt und herumgestoßen. Er kracht in ein sieben Jahre altes Wrack am Meeresgrund, dann gerät er in die Tentakeln giftiger Quallen, die ihm Hals, Brust, Arme und Schultern verbrennen.

Mühsam kämpft er sich hoch. Andernorts vor der Küste, etwa in der berühmten Emerald Cave weiter im Süden, werden in jenen Augenblicken manche Taucher für immer in die Tiefe gezogen. Die beiden Kalifornier jedoch haben Glück: Am Boot trifft Kim seine Frau wieder. Sie umarmen sich. Noch aber wissen die beiden nicht, was wirklich geschehen ist. Vieleicht sind sie in eine seltsame, gefährliche Strömung geraten.

Im Meer treiben Tüten, Decken, Teppiche. Und Tote

An der Meeresoberfläche jedenfalls ist alles ruhig geblieben. Doch als sie mit dem Boot Richtung Ko Phi Phi fahren, erblicken sie im Meer, noch rund acht Kilometer vor der Küste, Wasserflaschen, Holzstücke, Plastiktüten, einen Stuhl auf den Wellen. Dann Bettdecken, Teppiche, einen Fußball. Dann rund 40 losgerissene Vergnügungs-, Tauch- und Fischerboote.

In diesem Augenblick erhält ein schwedischer Tourist an Bord ihres Bootes eine SMS auf seinem Handy. Seine Frau informiert ihn, es habe "eine Katastrophe" gegeben. "Was meinst du damit?", sendet er zurück.

Als Antwort kommt nur ein Wort: "Tsunami." Auf dem Wasser treiben jetzt Brieftaschen, Rucksäcke, Badelatschen, Bambusrohre. Und dann Körper. Der erste ist eine männliche Leiche mit Verletzungen an Hals, Rücken, Armen und Beinen. Den beiden Kaliforniern gelingt es, den Körper mit einem Seil am Boot zu befestigen. Dann erblicken sie den Leichnam eines Teenagers. Und dann ein totes Kleinkind.

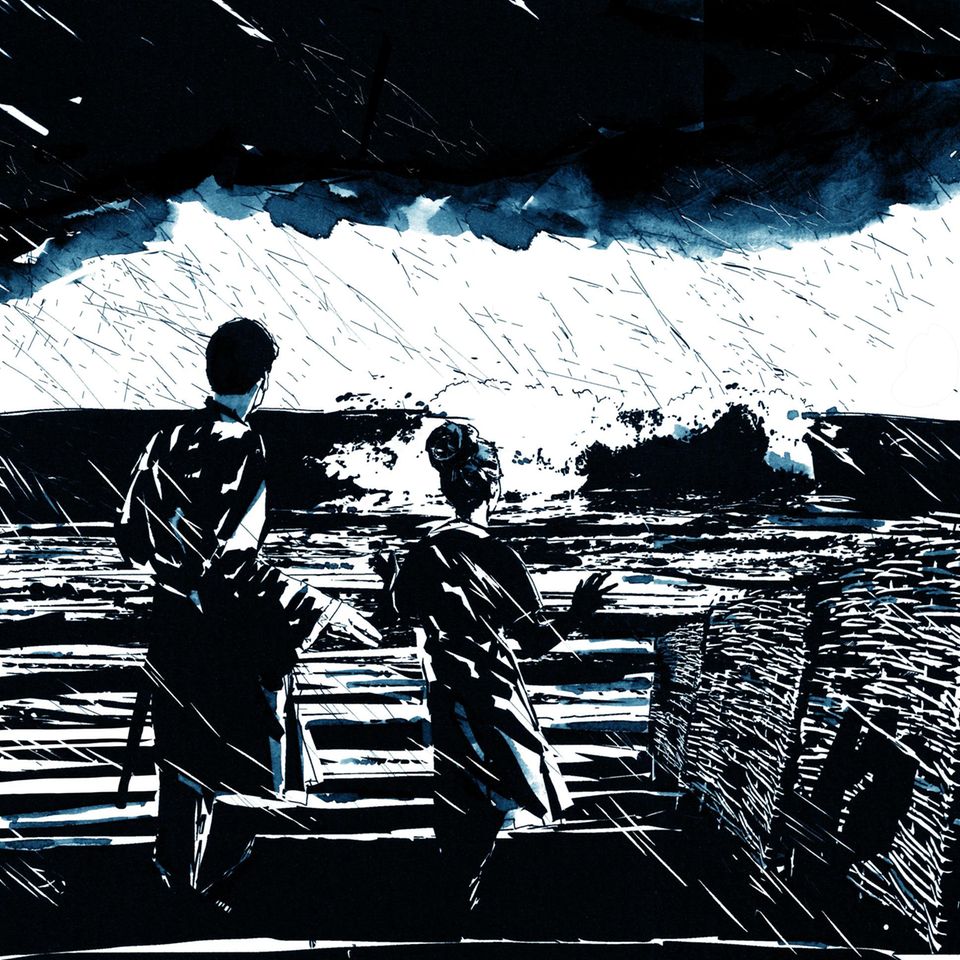

Als sie die Tsunamiwelle sehen, ist es zu spät

Fast überall an Thailands Südwestküste ist das Wasser kurz zuvor ungewöhnlich weit zurückgegangen. Touristen und Einheimische waten in bis dahin überfluteten Riffen und sammeln exotische Fische, die sich auf Felsen und Korallen winden. Viele sehen da schon den Tsunami: eine blauschwarze Wand am Horizont. Doch es dauert mehrere Sekunden - Sekunden, in denen die Menschen plötzlich in ihren Bewegungen innehalten und schweigend hinausstarren -, bis die Ersten begreifen, dass dort eine Wasserwand auf sie zukommt. Und dass sie rasend schnell ist.

Da ist es für viele schon zu spät. Nur wenigen gelingt es, dem Wasser davonzulaufen. Christianna Savino, 20, und ihr Freund Jake Duhart, 21, etwa haben die Welle früh kommen sehen. Die beiden Amerikaner arbeiten als Lehrer in Bangkok. Sie sind begeisterte Freeclimber - und hängen in jenem Moment gerade in den Klippen am Strand von Rai Le bei Krabi, etwa 13 Meter hoch über dem Meer.

Von hier aus gleicht die Welle nicht einer dunklen, sondern einer weiß wirbelnden Wand aus Wasser. Die beiden Lehrer lassen sich eilig die Klippe hinunter und laufen vom Strand aus wieder auf höheres Land - gerade noch rechtzeitig.

Doch schon die erste von zwei Wellen, die, je nach Küstenabschnitt, 6,50 bis zehn Meter hoch sind, reißt die meisten der Fliehenden von den Beinen und spült sie tief hinein ins Land. Dort treffen die wirbelnden Wasser die Menschen gänzlich unvorbereitet.

Ein Klettergerüst für Kinder rettet zwei Männer

Patrick Green und Becky Johnson wollen gerade abreisen. Die beiden 28- jährigen Lehrer an der amerikanischen Schule in Singapur stehen mit ihrem Gepäck im Aufzug ihres Hotels, als sie ein beunruhigendes Rumpeln hören. Dann menschliche Schreie. Das Licht im Fahrstuhl flackert. Als der Lift schließlich unten zum Halten kommt und die Türen zurückgleiten, ergießt sich schmutziges Wasser in die Kabine. Die Lobby des Hotels steht bereits hüfthoch in schäumenden Fluten. Die beiden kämpfen sich ins Freie: Draußen wirbeln Bäume, Tische, Autos, Menschen vorbei.

Ein Spielplatz wird Patrick Green und Becky Johnson zur Rettungsinsel. Den beiden gelingt es, sich an ein Gerüst zu klammern und sich daran bis über den Wasserspiegel hochzuhangeln.

Phra Ajarn Toys Lebensretter ist eine massive Kabeltrommel. Der Abt betet mit seinen Mönchen und mit Gläubigen im Kloster, als er von draußen ein Grollen vernimmt. Augenblicke später stürzt eine Wand ein, niedergerissen von der anströmenden Woge. Der Abt wird herumgerissen und unter Wasser gedrückt.

Buddhastatuen, goldene Vasen und mit Perlmutt belegte Gabentische nimmt die Flut mit. Phra Ajarn Toy kommt nur für wenige Augenblicke an die Oberfläche, schnappt nach Luft, wird dann wieder hinabgesogen. Dreimal.

Dann bekommt er eine große Kabeltrommel zu fassen, auf die er sich hochziehen kann. Er ist mit seinen Kräften am Ende und erbricht Salzwasser, aber er ist den Wirbeln entkommen.

Nur das Glück entscheidet über Leben und Tod

Für Tausende an Thailands Küste, Touristen wie Einheimische, ist die Frage von Leben und Tod in diesen Minuten eine des Glücks. Wer eine herumwirbelnde Rettungsweste packen kann, ein Klettergerüst, eine Kabeltrommel, der kommt davon. Wer nichts ergreifen kann, wird unter Wasser gedrückt oder von der nach wenigen Minuten wieder zurückfließenden Welle unentrinnbar weit aufs Meer hinausgezogen. Taucher können an einer Stelle der Strömung entkommen - ein paar Seemeilen weiter dagegen nicht.

Bootsfahrer und Fischer, die genug Wasser unter dem Kiel haben, spüren fast nichts - wer nur einige Meter näher an der Küste fährt, ist verloren.

Nur wenige sind in jenen Minuten in einer Position, in der sie ihr Leben noch selbst in die Hand nehmen können und nicht der Naturgewalt gänzlich ausgeliefert sind. Sie können auf die Gefahr reagieren und sich richtig verhalten - oder fatal falsch.

"Rennt, so schnell ihr könnt!"

Das Volk der Morgan etwa gehört, vergleichbar den Völkern auf den Andamanen und Nikobaren, ebenfalls zu den Ureinwohnern Asiens. Die rund 180 Menschen leben auf der kleinen Insel Surin Tai - wenn auch längst nicht mehr so isoliert wie die Gruppen auf den indischen Eilanden. Warnsignale von Tieren haben sie nicht bemerkt. Doch als sich das Wasser zurückzieht, schreit der Dorfälteste Salaman: "Rennt, so schnell ihr könnt! Das Wasser kommt!" Die Morgan eilen aus ihren am Strand errichteten Strohhütten ins Binnenland.

Ihr Dorf und ihre Fischerboote werden zerschmettert - doch sie selbst entkommen der Welle.

Auch der Sohn des Fischers Rin Riebroy weiß das zurückweichende Wasser richtig zu deuten. Rin Riebroy und sein Sohn stehen an Bord des 20 Jahre alten Kutters "Rungsiri" im Hafen von Ban Nam Khem. Da fällt der Pegel von sieben auf zwei Meter.

Der Sohn hat vor einiger Zeit einen TV-Bericht über Tsunamis gesehen - jetzt ist es so weit, denkt er. Sein Vater wendet in aller Eile, will hinaus aufs offene Meer. Doch der alte Kutter ist zu träge. Die erste Welle erwischt die "Rungsiri" im Hafen, der 61 Jahre alte Fischer wird herumgeschleudert und schlägt sich die Schläfe blutig. Als er wieder zur Besinnung kommt, stellt er fest, dass sein Schiff noch schwimmt. Nur weiter!

Als nach einigen Minuten die zweite Welle herandonnert, wird die "Rungsiri" um neun Meter angehoben. Doch sie bleibt auf Kurs. Vater und Sohn steuern den Kutter durch den Tsunami hinaus auf die rettende hohe See.

60 Schiffe liegen an jenem Morgen im Hafen. Dank der Vorahnung des Sohnes und des gewagten Manövers des alten Fischers ist die "Rungsiri" eines von nur zweien, die nicht zerschmettert werden.

Neugier wird zum Todesurteil

Doch für manche Menschen wäre es besser gewesen, wenn die Welle ihnen keine Zeit zum Nachdenken gelassen hätte: Die 46 Jahre alte Sucharee Taolek etwa ist Lehrerin im Bezirk Suksamran.

An diesem Sonntagmorgen unterrichtet sie zwölf Schüler im Thai-Tanz; sie üben für Feierlichkeiten zum bevorstehenden Neujahrsfest. Ihre Schule liegt höher als der Strand und damit vergleichsweise sicher. Als Sucharee Taolek jedoch die Welle erblickt - "ein Vorhang aus Wasser auf dem Weg zum Ufer", wird ein Augenzeuge den Anblick des Tsunami hier später beschreiben -, ruft sie ihre Schüler zusammen, um dieses Schauspiel aus der Nähe zu betrachten.

Sie geht mit ihnen hinunter, der Welle entgegen. Die Lehrerin und neun ihrer Schüler bezahlen diesen Leichtsinn mit ihrem Leben. Sucharee Taoleks Körper wird man später rund einen Kilometer weit fortgespült von ihrer Schule finden.

Ein namenloses blondes Kind sucht seine Eltern

Andernorts haben Kinder mehr Glück. In Ban Nam Khem wird der dreijährige Wathanyu Suthipong von der Welle in den Wipfel eines Mangrovenbaumes gespült, wo er drei Tage lang überleben wird, bis ihn zufällig die Crew eines Polizeibootes entdeckt.

Der zweijährige Hannes Bergström, Sohn eines schwedischen Ehepaares, wird nach dem Tsunami allein an einer Straße bei Khao Lak aufgelesen. Seine Haut ist stellenweise abgeschürft, er hat Moskitostiche, ist aber ansonsten unverletzt. Niemand weiß, wie er dorthin gekommen ist - und zunächst ahnt auch keiner, wer der Junge ist.

Das Foto des namenlosen blonden Kindes wird im Internet veröffentlicht - und ein Onkel in Göteborg erkennt es wieder. Hannes Bergström, einmal identifiziert, kann kurz darauf von seinem Vater in die Arme geschlossen werden, der verletzt in einem Krankenhaus von Phuket liegt. Seine Mutter jedoch wird er nie wiedersehen.

Susanne Bergström gehört zu den fast 8500 Toten, die der Tsunami in Thailand fordert. Knapp ein Drittel von ihnen sind Touristen - jene devisenbringenden Fremden, deren Ruhe zuliebe niemand beim thailändischen Meteorologischen Dienst gewagt hat, vor der zerstörerischen Welle Alarm zu schlagen.

Um diese Zeit werden auch Thailands Nachbarstaaten Malaysia, Myanmar (Birma) und Bangladesch getroffen - doch weitaus weniger hart.

Ein Baby verschläft die Katastrophe

Am Batu-Ferringhi-Strand auf Pinang, einer Insel vor Malaysias Küste, spült das Meer plötzlich durch das Haus der Familie Suppiah. In wenigen Momenten steigt das Wasser anderthalb Meter hoch, die beiden Eheleute werden fortgerissen - zurück bleibt ihr 20 Tage altes Baby. Die Mutter kämpft gegen die Strömung an, dringt wieder in ihr Haus ein - und findet ihr Kind, immer noch schlafend, auf einer Matraze, die wie ein Rettungsfloß in den überspülten Räumen treibt.

Das Glück des schlafenden Babys ist Symbol für das - relative - Glück eines ganzen Landes. Denn in Malaysia kommen nur 74 Menschen ums Leben - mehr als 50 davon allein auf der Ferieninsel Pinang. Auch hier werden Menschen vom Strand gerissen oder in plötzlich überfluteten Häusern gefangen. Insgesamt aber kommt das Land vergleichsweise glimpflich davon, denn Sumatra liegt wie ein riesiger Wellenbrecher vor dem größten Teil Malaysias und fängt die Gewalt des Tsunami ab.

Myanmar wiederum liegt weiter im Norden - dort, wo die Wellenwand weniger zerstörerisch ist, weil der davor liegende Meeresboden sanft ansteigt, sodass die Welle Energie verliert. Der Staat gehört zu den am stärksten isolierten Ländern der Welt. Seit Jahrzehnten beherrscht eine Junta das Land. Tagelang berichtet Myanmars Staatsfernsehen nicht über den Tsunami, der fast alle Nachbarländer heimgesucht hat. Schließlich gibt die Regierung offiziell bekannt, dass 64 Menschen ertrunken seien, vor allem Fischer. Satellitenaufnahmen zeigen später, dass Myanmars Küste tatsächlich sehr viel weniger verwüstet ist als die vieler anderer Anrainerstaaten des Indischen Ozeans.

Bangladesch kommt glimpflich davon

In Bangladesch schließlich kommen nur noch Ausläufer des Tsunami an. Ein Boot kentert, zwei Kinder ertrinken. Diesem Land, das in seiner Geschichte immer wieder von katastrophalen Monsunregen überflutet worden ist, bleibt wenigstens die Riesenwelle erspart.

Sumatra, die Andamanen und Nikobaren, Thailand, Malaysia, Myanmar, Bangladesch: Innerhalb von rund drei Stunden hat der nach Osten drängende Tsunami ihre Küsten erreicht, sie verheert und an den Landbarrieren schließlich seine Kraft verloren. Das Meer hier ist wieder ruhig.

Doch in Richtung Westen läuft ebenfalls eine ähnlich zerstörerische Wasserwand: schnell wie ein Düsenflugzeug, bislang ungehindert von irgendeiner Landmasse - und weiterhin unentdeckt.

91 Minuten nach dem Beben

Pacific Tsunami Warning Center, etwa 16.30 Uhr Ortszeit, 91 Minuten nach dem Erdbeben: Direktor Charles McCreery und die beiden Wissenschaftler Weinstein und Hirshorn werden immer unruhiger. Irgendetwas geht im Indischen Ozean vor. Nur was? "Wir haben keine Namen in unserem Adressbuch für diesen Teil der Welt", wird sich McCreery später rechtfertigen.

Wie sollen drei Männer an einem weihnachtlichen Sonntagnachmittag, in einem fensterlosen, kleinen Zweckbau irgendwo auf Hawaii, plötzlich Millionen Menschen alarmieren? Und wovor soll man sie warnen? Viel mehr als ein ungutes Gefühl haben McCreery und seine Mitarbeiter schließlich nicht.

Einer der Forscher im PTWC hat die Telefonnummer von einem Mitarbeiter des australischen Wetterdienstes - doch der meldet sich nicht: Weihnachtsferien. Die Männer auf Hawaii finden schließlich die Telefonnummer des australischen Katastrophenschutzes heraus.

Ja, bestätigen die Australier, sie wüssten von dem Erdbeben vor Sumatra. Mehr ahnt man dort aber auch nicht.

2,31 Stunden nach dem Beben

Madras Atomic Power Station (MAPS, Kalpakkam, gegen 9.00 Uhr Ortszeit, 2.31 Stunden nach dem Beben:

Im Pumpenraum des Reaktors steigt das Wasser plötzlich alarmierend schnell an.

Die Anlage an der Küste des Bundesstaates Tamil Nadu, rund 70 Kilometer südlich der Millionenmetropole Chennai, besteht aus zwei je 170 Megawatt leistenden Atomreaktoren. Der 1986 in Dienst gestellte ältere Meiler ist zurzeit wegen Wartungsarbeiten heruntergefahren, der zwei Jahre jüngere hängt am Netz. Neben den beiden Atomreaktoren gehören sieben weitere Anlagen zum Komplex, unter anderem Zwischenlager für verbrauchte Brennstäbe. Das Meer ist rund ein Kilometer entfernt.

"In Indien gibt es keine Tsunamis."

In einer Risikostudie für das indische Atomenergieministerium haben dessen Experten 1987 apodiktisch verkündet: "In Indien gibt es keine Tsunamis." Deshalb ist die Anlage nicht gegen Flutwellen gesichert - obwohl bereits 1999 der indische Seismologe Arun Bapat in der internationalen Fachzeitschrift der Tsunami-Forscher vor genau dieser Gefahr gewarnt hat.

Mehr noch: Weiter südlich, ebenfalls im Bundesstaat Tamil Nadu, wird seit März 2002 an zwei 1000-Megawatt- Reaktoren russischen Typs gebaut; hier soll bis zum Jahr 2007 Indiens erster "Schneller Brüter" ans Netz gehen. Dieser Komplex bei Kudankulam liegt nur 5,60 Meter über dem Meeresspiegel.

Der Tsunami, der Indiens Ostküste nun trifft, bäumt sich bis zu neun Meter hoch auf.

Im Pumpenhaus der MAPS enden unterirdische Leitungen, die Meerwasser zur Kühlung der Kondensatoren heranführen. Als hier durch die herandrängende Welle das Niveau binnen Sekunden ansteigt, reagiert ein Techniker rasch: Er betätigt die Notabschaltung.

Während MAPS-2 herunterfährt, erreicht die Welle bereits den nahe gelegenen Fischerort Kalpakkam. 250 Menschen ertrinken. Dann flutet der Indische Ozean nach Sadras, einer nur sechs Kilometer neben den Meilern errichteten Siedlung, in der viele Mitarbeiter des Atomkraftwerkes leben: 30 Opfer. Und das Wasser steigt.

Später, nur Stunden nach dem Desaster, wird der Chef der indischen Atomenergiebehörde eilig versichern, dass von der überfluteten Anlage keinerlei Radioaktivität ausgetreten sei. Nicht von den Reaktoren, nicht von den Lagerstätten.

Ein Atommeiler im Bau wird getroffen

Doch die Regierung wird nicht bekannt geben, welche Schäden die Flutwelle in den Meilern und den Nuklear- Lagerstätten angerichtet hat. Unabhängigen Experten wird der Zugang zur Madras Atomic Power Station bis heute verwehrt.

Indiens Küsten sind etwa 7500 Kilometer lang. Ein gutes Zehntel wird vom Tsunami verheert. Am schlimmsten trifft es den Bundesstaat Tamil Nadu im Südosten.

Hier liegen Hunderte Fischerdörfer, meist Ortschaften aus Lehm- und Strohhütten wenige Meter hinter dem Strand. Doch hier erhebt sich auch Chennai, eine Vier-Millionen-Metropole. Die bedeutendste Stadt, die an diesem Tag von dem Tsunami getroffen wird.

Ginge es nach dem Gesetz, wären viele Menschen geschützt. Die "Coastal Regulation Zone Notifications" sehen vor, dass in einem Streifen von 500 Meter Breite entlang des Meeres gar nicht oder nur unter strengen Auflagen gebaut werden darf. Ziel dieses Gesetzeswerkes ist vor allem der Schutz des fragilen Ökosystems der Küste. Ein, wenn auch ungeplanter, Nebeneffekt wäre allerdings auch eine recht wirkungsvolle Protektion vor Tsunamis.

Die Fischer, sofern sie überhaupt je von diesem Gesetz gehört haben, scheren sich jedoch nicht darum. Und die Regierung hat nie ernsthaft versucht, diese Regeln durchzusetzen.