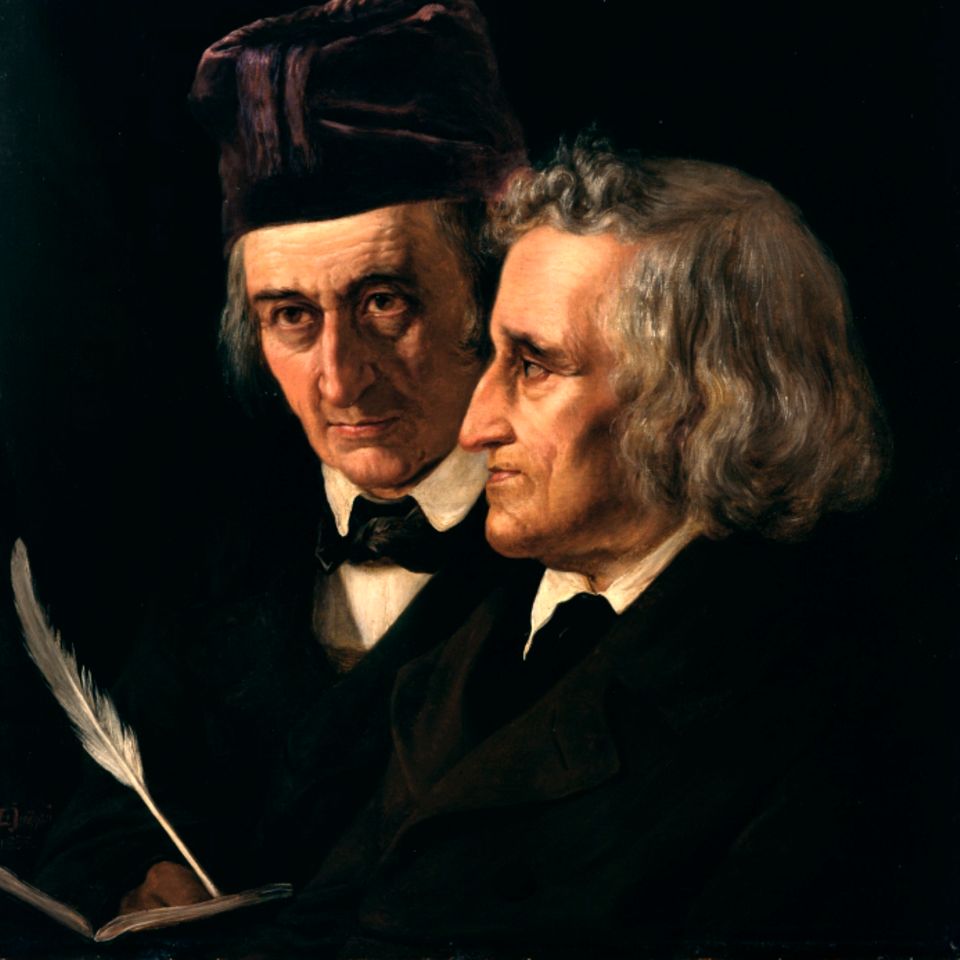

Wer kennt sie nicht: Die Geschichten von Rotkäppchen, Hänsel und Gretel, Aschenputtel oder dem Froschkönig begründeten den Weltruhm der Brüder Grimm. In mehr als 100 Sprachen wurden die Märchen übersetzt, zu Ballett- und Opernstoff geformt, zu Filmfiguren verarbeitet. Dabei spielen die Erzählungen im Gesamtverzeichnis der Grimm-Schriften mit rund 730 Titeln gar nicht die Hauptrolle.

Das Lebensthema von Jacob und Wilhelm Grimm war die Spracherforschung: Unermüdlich widmeten sie sich der Geschichte der (deutschen) Sprache – und investierten jeden verdienten Taler in Bücher. Die Brüder lasen alles: zeitgenössische und historische Werke, die Bibel und Homer, "Tausendundeine Nacht" und altdänische Heldenlieder. So trugen sie eine der bedeutendsten geisteswissenschaftlichen Privatbibliotheken des 19. Jahrhunderts zusammen.

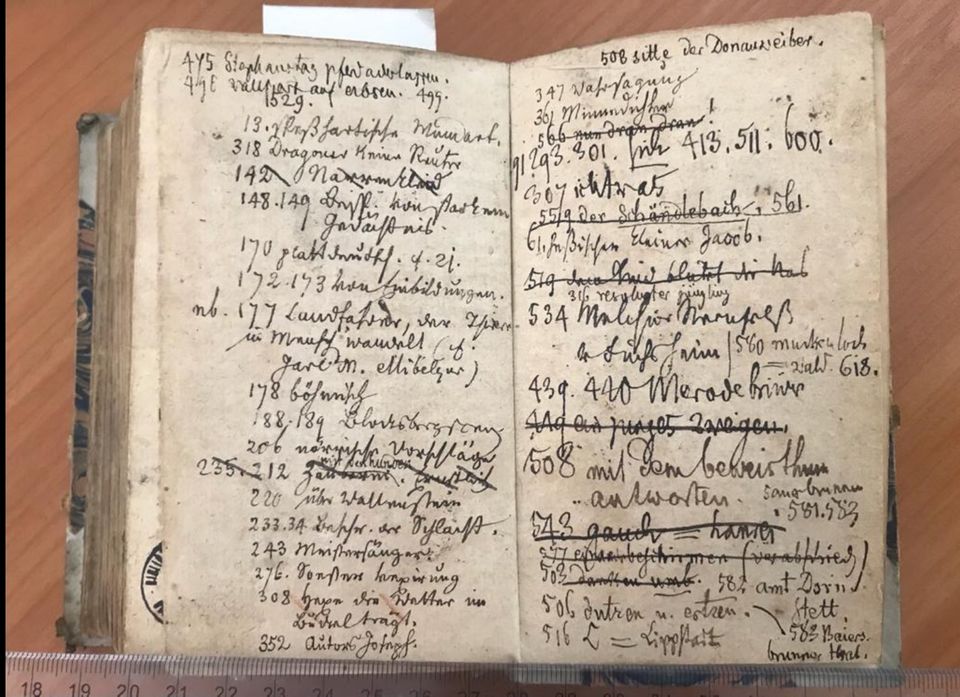

Die Brüder Grimm hinterließen Anmerkungen in ihren Büchern

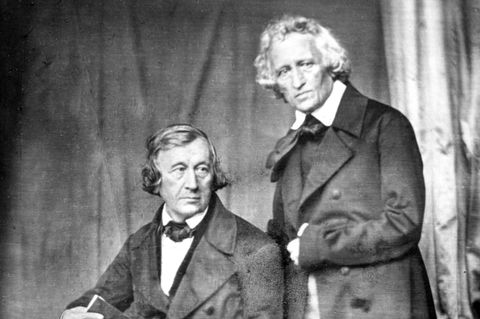

6200 Bände hinterließen die Grimms der Humboldt-Universität, ungezählte Werke aber gelten seit dem Zweiten Weltkrieg als verschollen. Nun haben die Germanistin Prof. Eliza Pieciul-Karmińska und die Bibliothekarin Renata Wilgusiewicz-Skutecka von der Adam-Mickiewicz-Universität im polnischen Posen 27 verloren geglaubte Bände aufgespürt.

Fast sechs Monate lang durchstöberten sie Bestände, Archive und Verzeichnisse der Universitätssammlungen, bis sie schließlich auf die Titel aus der Grimm’schen Privatbibliothek stießen. Bereits 2002 hatten Forschende sechs Werke, die einst Jacob und Wilhelm Grimm gehört hatten, im Bestand der Universitätsbibliothek Posen entdeckt.

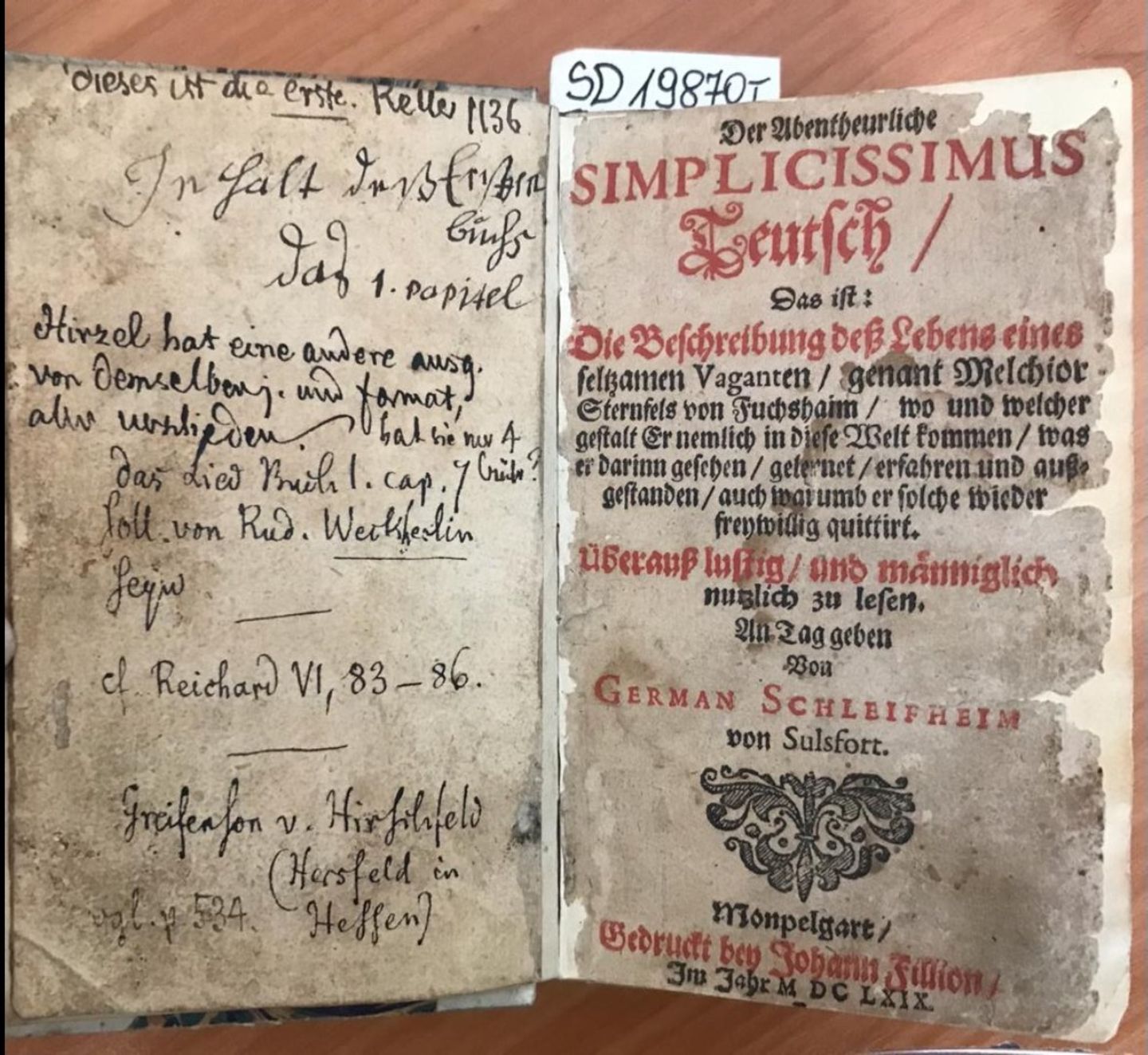

Der bekannteste Band unter den Funden: eine Erstausgabe des berühmten "Simplicissimus" aus dem Jahr 1669. Der Schelmenroman von Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen über den Alltag in einer von Krieg und Geldgier beherrschten Gesellschaft gilt als wichtigstes Prosawerk des Barocks in deutscher Sprache.

Daneben umfassen die 27 Wiederentdeckungen eine Bibel von 1491, deutsche Studentenlieder aus dem 17. und 18. Jahrhundert, Märchenerzählungen, Sammlungen antiker Schriften und mittelalterlicher Legenden sowie französische Literatur der Renaissance-Zeit.

"Die in der Universitätsbibliothek von Posen gefundenen Werke aus der Privatbibliothek können signifikant zur modernen Grimmforschung beitragen", schreiben Pieciul-Karmińska und Wilgusiewicz-Skutecka im Fachjournal "Biblioteka".

Denn Jacob und Wilhelm Grimm nutzten ihre Bücher nicht einfach nur zum Schmökern. Für die Sprachwissenschaftler waren die Titel Arbeitsmaterial. Sie hinterließen auf Umschlaginnenseiten zahlreiche Notizen und unterstrichen wichtige Sätze – Jacob Grimm stark und kräftig mit Tinte, Wilhelm Grimm fein und in späteren Jahren meist mit Bleistift.

Diese Arbeitsspuren können – so hoffen die Posener Wissenschaftlerinnen – neue Erkenntnisse über die literarische und sprachwissenschaftliche Arbeit der Grimm-Brüder liefern: Möglicherweise geben die Notizen, etwa über Sagenmotive, Einblicke in die Entstehungsweise und Entwicklungsgeschichte der Werke sowie in die Forschungsmethoden der beiden Sprachwissenschaftler.

"Zudem geben die Funde Anlass zur Hoffnung, dass die Sammlung der Universität weitere als verschollen geltende Bücher der Privatbibliothek der Brüder Grimm enthält", erklären Pieciul-Karmińska und Wilgusiewicz-Skutecka.