In den verträumten Zügen des jungen Soldaten scheint die ganze Hoffnung Portugals zu liegen, sein Kamerad blickt konzentriert in die Zukunft: Was hat die neue Regierung vor? Es ist der Tag nach einem Putsch, der mit Liedern begann und mit Blumen endete. Einer Revolution der Militärs, die von Millionen gefeiert wird. Einem Aufstand, der fast ohne Blutvergießen ein Regime hinweggefegt hat: Am 25. April 1974 vergeht die langlebigste Diktatur Westeuropas in der friedlichen "Nelkenrevolution".

Staatsschutz nach dem Vorbild der Gestapo

Es ist das Ende des "Estado Novo", des neuen Staats, zu dem Antonio de Oliveira Salazar seine Heimat formen wollte, unter dem Motto: "Nichts gegen die Nation, alles für die Nation." Der überzeugte Katholik, erst mächtiger Finanzminister, dann Jahrzehnte lang de facto Diktator Portugals, verachtete Hitler und kritisierte den italienischen Faschismus – trotzdem mussten Jugendliche ab den 1930er-Jahren nach dem Vorbild der Hitlerjugend in grünen Hemden marschieren, schickte Salazar eine paramilitärische Freiwilligenmiliz aufseiten Francos in den Spanischen Bürgerkrieg, gründete er eine Staatsschutzpolizei, die der Gestapo nachempfunden war.

Diese PIDE unterhielt berüchtigte Spezialgefängnisse und betrieb Konzentrationslager, ihre Agenten ermordeten portugiesische Oppositionsführer und Unabhängigkeitskämpfer in den Kolonien. Ihr Spitzelnetz überzieht das Land und verbreitet auch nach dem Tod Salazars Angst und Schrecken. So wird seinem Nachfolger Marcelo Caetano im April 1974 kein organisierter politischer Widerstand zum Verhängnis – die Zeitungen sind zensiert, die demokratischen Parteien längst zerschlagen, Schriftsteller, Wissenschaftler, Politiker ins Exil getrieben oder unter Hausarrest. Es ist das Militär, das ihn absetzt.

Die Revolution beginnt mit einem Schlager

Portugal 1974 ist ein ruhiger Ort. Nichts deutet auf einen Umsturz hin. In den Kolonien aber, insgesamt mehr als zehnmal so groß wie Portugal, brodelt es. Das Regime führt dort aussichtslose Kriege, die Menschenleben kosten und Unsummen verschlingen – Geld, das Portugal nicht hat angesichts hartnäckiger Armut zu Hause und einer schweren Wirtschaftskrise.

Und so planen ein paar Hundert Offiziere vor allem in Angola, Guinea und Mozambique den Putsch. Er beginnt um fünf Minuten vor elf am Abend des 24. April 1974, mit einem erfolglosen Schlager: Eine Radiostation in Lissabon spielt "E depois do adeus" ("Und nach dem Abschied"). Mit dem Lied hat Portugal einige Wochen zuvor beim Eurovision Song Contest den letzten Platz belegt. Die Ballade über einen Mann, der das Ende einer Beziehung besingt, gibt das erste Signal zum Ende der Diktatur. Dann, um kurz nach Mitternacht, liest der Sprecher eines katholischen Senders den Text eines verbotenen Protestlieds vor – "Grândola, Vila Morena": "Grândola, braungebrannte Stadt, Heimat der Brüderlichkeit. Das Volk ist es, das am meisten bestimmt in dir, o Stadt."

Blumen und Lieder, Amnestie und freie Wahlen

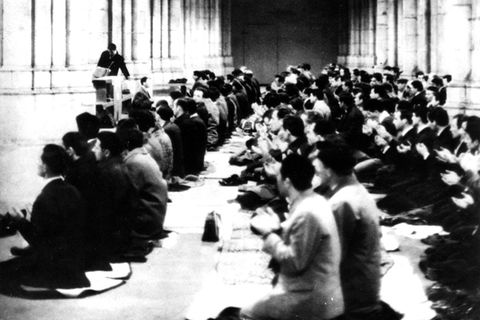

Es ist das Zeichen für die Eingeweihten: Die Movimento das Forças Armadas (MAF), die Bewegung der Streitkräfte, schlägt los. Ihre Truppen besetzen den Flughafen der Hauptstadt und mehrere Radiostationen. Während sie im Laufe des 25. April fast ohne Widerstand die Macht übernehmen, rufen sie die Portugiesen im Rundfunk dazu auf, zu Hause zu bleiben. Vergeblich: Begeistert strömen Tausende auf die Straßen, bringen den aufständischen Soldaten Milch und Zigaretten. Ein wichtiger Treffpunkt ist der Blumenmarkt Lissabons, wo vor allem Nelken gerade Saison haben. Soldaten stecken die Blüten in ihre Gewehrläufe – die Revolution hat ihren Namen.

Fünf Männer bilden eine Junta. In der Zeitung, die die beiden Soldaten am 26. April lesen, verkündet sie ihr Programm: Alle hohen Funktionäre des Estado Nuevo werden abgesetzt, die "Portugiesische Jugend" und die PIDE aufgelöst. Amnestie für alle politischen Gefangenen, Abschaffung der Zensur. Und die Kriege in Übersee sollen auf politischem, nicht auf militärischem Weg beendet werden.

Tatsächlich entlässt Portugal die Kolonien in Afrika noch im selben Jahr in die Unabhängigkeit. Die eigenen Bürger machen auf begeisterten Demonstrationen klar: Sie wollen nach diesem unblutigen Umsturz nichts Geringeres als uneingeschränkte Demokratie. Auf die Nelkenrevolution folgen mehrere provisorische Regierungen und ein versuchter Staatsstreich. Doch ein Jahr nach dem Putsch, am 25. April 1975, beteiligen sich mehr als 90 Prozent der Portugiesen an den ersten freien Wahlen seit einem halben Jahrhundert.