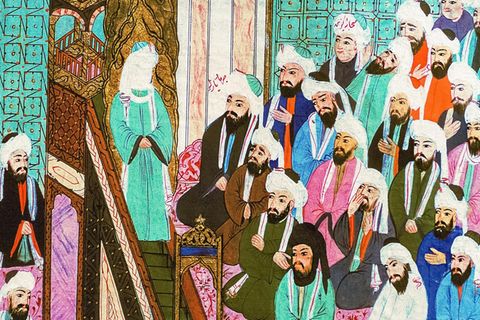

Die Predigt kann beginnen. Die Gebetsteppiche sind auf den Steinfliesen ausgerollt, die Gläubigen haben sich niedergekniet, den Blick gen Mekka gerichtet. Der Imam steht bereit, "Allahu akbar", "Gott ist groß", erschallt es zwischen den gotischen Säulen. Die Muslime sitzen nicht etwa in einer Moschee. Sie beten im Kölner Dom.

Es ist Mittwochmorgen, der 3. Februar 1965. An jenem Tag endet der Fastenmonat Ramadan, ein Ereignis, das Muslime traditionell mit einem Festgebet begehen. In Köln aber gibt es damals für die knapp 2000 Gastarbeiter aus der Türkei noch keine Moschee, auch keine anderen geeigneten Räumlichkeiten für mehrere Hundert Menschen. Deshalb stellt das Kölner Domkapitel Platz im nördlichen Seitenschiff des Doms zur Verfügung.

Das Ramadan-Gebet 1965 blieb einmalig

Soll die römisch-katholische Kirche in ihren Gotteshäusern Muslimen Platz zum Beten bieten? Eine Frage, über die in Köln vor jenem 3. Februar offensichtlich nicht groß diskutiert wurde. Der Kölner Bischof war im Vorfeld des Ramadan-Gebets nicht informiert worden, auch der Hausherr, der Domprobst, hatte keine Zustimmung gegeben. Stattdessen war es sein Stellvertreter Wilhelm Cleven (1893–1983), der die Genehmigung im Alleingang erteilte. So berichtete es der spätere Domprobst Norbert Feldhoff. Einen "Betriebsunfall" nannte der "Kölner Stadt-Anzeiger" den Vorgang denn auch.

Die Geste erfolgte im Geiste des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965), auf dem römisch-katholische Kirchenväter den Islam als eine achtenswerte Religion anerkannten. Das Konzil betonte, dass Muslime, "die einen einzigen persönlichen Gott anbeten", uns auch "durch religiösen Sinn und zahlreiche Beziehungen menschlicher Kultur nahestehen".

Jedenfalls bedankt sich der Imam 1965 für die "brüderliche Geste" der gastgebenden Katholiken, lässt im Anschluss an seine Predigt Geld für die Restaurierung des Doms sammeln. Von einem "Tag, der Religionsgeschichte gemacht hat", schreibt die "Kölnische Rundschau" damals.

Das Festgebet im Kölner Dom 1965 blieb allerdings eine Ausnahme. 1977 untersagte ein Erlass die Bereitstellung christlicher Sakralräume für islamische Gottesdienste im Erzbistum Köln. Als der Kölner Erzbischof 2006 Lehrkräften verbot, an katholischen Schulen multireligiöse Feste zu feiern und die Islambeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion daraufhin eine Wiederholung des Ramadan-Gebets im Kölner Dom forderte, lehnte das Domkapitel ab: Die Vorstellung, Muslime im Kölner Dom beten zu lassen, sei "absurd". Was 50 Jahre zuvor noch als Geste der Akzeptanz galt, schien nun undenkbar.