Am Anfang war das Licht. Dann, Sekundenbruchteile nach dem Urknall, entstand die erste Materie: Protonen, Elektronen, Neutronen. Doch es mussten 400.000 Jahre vergehen, bis sich die ersten stabilen Atome bildeten – leichte Elemente wie Wasserstoff und Helium. Und bis die schwereren Elemente das Universum füllten, sollten noch Milliarden von Jahre vergehen. So zumindest erklären Physiker*innen, wie die Stoffe des heutigen Universums nach und nach entstanden sind. Doch eine neue Beobachtung zeigt, dass sie ihre Erklärung an einer Stelle anpassen müssen.

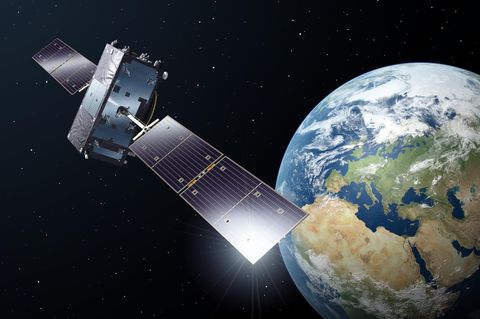

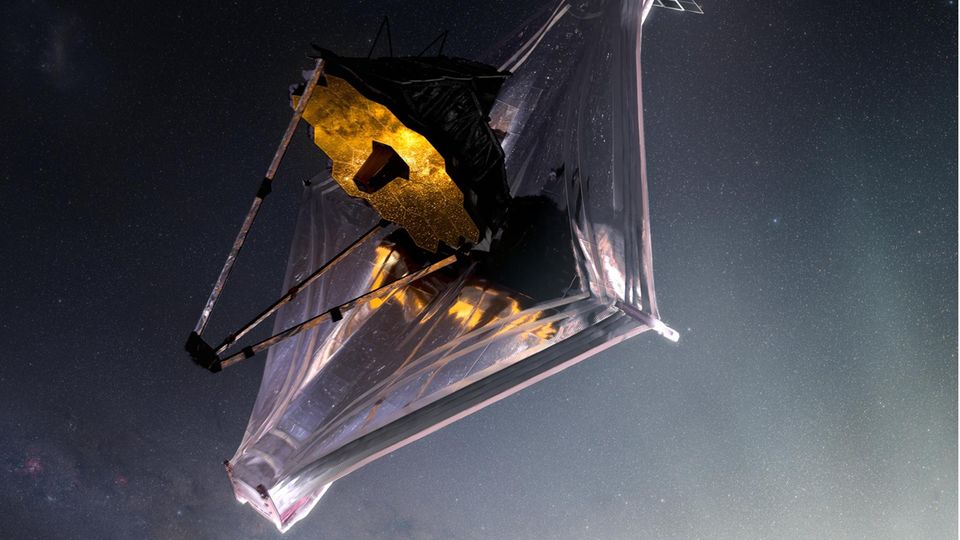

Bereits 800 Millionen Jahre nach dem Urknall gab es in damals noch jungen Galaxien Staub, der große Mengen an Kohlenstoff enthielt. Das hat ein internationales Forschungsteam mit dem James Webb Weltraumteleskop nachgewiesen. Ihre Entdeckung veröffentlichte es in der Fachzeitschrift "Nature". Kohlenstoffhaltiger Staub ist ein wichtiger Baustein für die Entstehung von Gesteinsplaneten wie der Erde. Bislang dachten Astronom*innen, dass diese Art von Staub frühestens zwei Milliarden Jahre nach dem Urknall aufgetreten sei. Es müsse also einen schnellen, bislang übersehenen Weg zur Erzeugung von kohlenstoffhaltigem Staub geben, schreibt das Forschungsteam.

Kohlenstoff aus Roten Riesensternen

Kohlenstoffhaltiger Staub verrät sich im Licht von Galaxien dadurch, dass er ultraviolette Strahlung in einem breiten Wellenlängenbereich absorbiert. Diese "UV-Delle" entsteht durch winzige, nur wenige Nanometer – also Millionstel Millimeter – große Staubkörner, die reich an kohlenstoffhaltigen Molekülen sind. Ein Hauptbestandteil sind dabei polyzyklische Kohlenwasserstoffe, die aus mehreren Ringen von Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen bestehen.

Für Astronom*innen sind diese winzigen Staubkörnchen von großer Bedeutung, denn sie sind der erste Schritt zur Entstehung von Gesteinsplaneten: Die Staubkörnchen verbinden sich zu größeren Körnern, verdichten sich zu Gestein und diese Gesteinsbrocken bilden durch Kollisionen immer größeren Himmelskörper und schließlich Planeten. Das wirft die Frage auf, ab wann dieser Prozess im Kosmos stattfinden konnte.

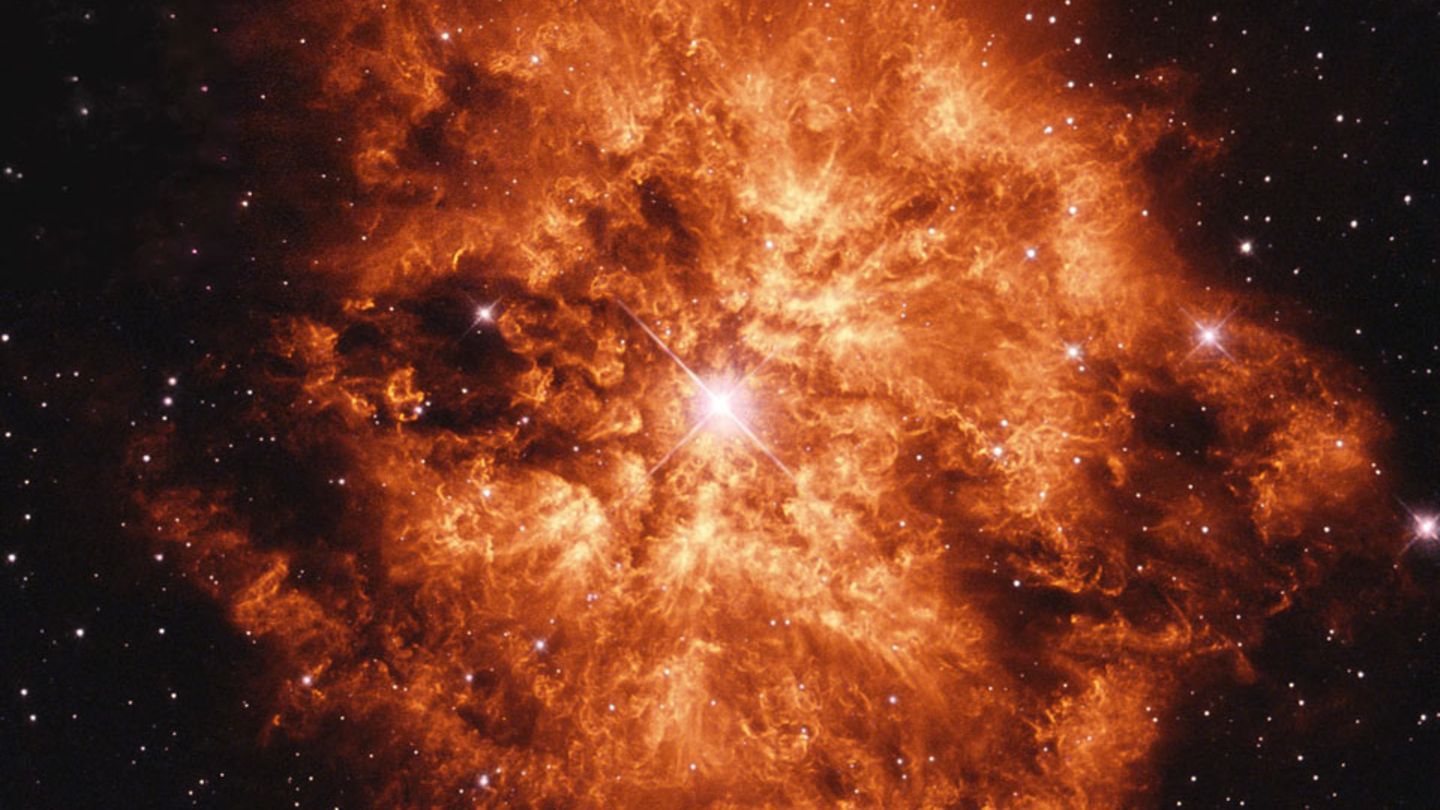

Als Hauptquelle von kohlenstoffhaltigem Staub galten bislang Rote Riesensterne – Sterne ähnlich unserer Sonne, die sich am Ende ihrer Entwicklung aufgebläht haben, bevor sie schließlich zu einem Weißen Zwerg zusammenschrumpfen. In der vergleichsweise kühlen Atmosphäre solcher Roter Riesen könnten sich komplexe Kohlenstoffmoleküle bilden und zu Staubkörnchen verbinden, ohne durch die Strahlung des Sterns sofort wieder zerstört zu werden.

Der Blick reicht 13 Milliarden Jahre zurück ins Universum

Doch 800 Millionen Jahre nach dem Urknall gab es noch nicht genug dieser alter Sterne, um den jetzt nachgewiesenen Staub zu erklären, so die Forschenden. "Es sind also andere, schnellere Wege nötig, um in diesen jungen Galaxien kohlenstoffhaltigen Staub zu produzieren", betonen Joris Witstok von der University of Cambridge in Großbritannien und seine Kolleg*innen.

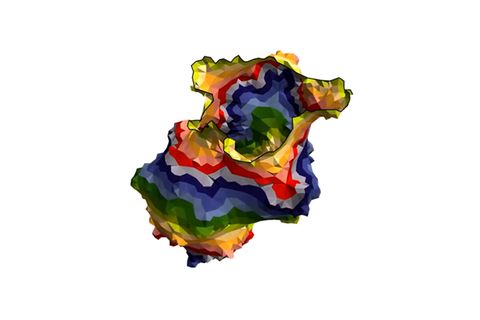

Im Oktober 2022 hatte das Team mit dem James Web Weltraumteleskop insgesamt 253 ferne Galaxien mit Belichtungszeiten von jeweils 9 bis 28 Stunden beobachtet. Von ihnen erwiesen sich 49 als so weit entfernt, dass ihr Licht mehr als 12,3 Milliarden Jahre brauchte, um die Erde zu erreichen. Die Astronom*innen sehen sie damit so, wie sie weniger als 1,5 Milliarden Jahre nach dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren ausgesehen haben. Und bei zehn dieser jungen Galaxien konnte das Team die "UV-Delle" und damit kohlenstoffhaltigen Staub eindeutig nachweisen. Rekordhalter unter diesen ist die Galaxie JADES-GS-z6-0, deren Licht 13 Milliarden Jahre zur Erde benötigt.

Bereits 800 Millionen Jahre nach dem Urknall waren also die ersten, wichtigen Bausteine für die Entstehung erdähnlicher Planeten vorhanden. Doch woher kam der Staub? Auf diese Frage haben Witstok und seine Kollegen noch keine Antwort, hier sind weitere theoretische Arbeiten nötig. Als mögliche Quelle sehen die Forschenden Sterne mit großer Masse in Doppelsternsystemen, die als Supernova explodieren und dabei viel Kohlenstoff freisetzen könnten.