Wer nicht nur mit guten Vorsätzen, sondern auch mit Wünschen ins neue Jahr startet, hat gute Karten. Denn vom Jahreswechsel bis zum 10. Januar ereignet sich der Meteorschauer der Quadrantiden. Sich beim Sichten einer kosmischen Leuchtspur etwas zu wünschen, hat natürlich keine wissenschaftliche Basis – aber eine schöne Tradition ist es dennoch. Sie geht zurück bis in die Antike, als Himmelsphänomene vor allem den Göttern zugeschrieben wurden.

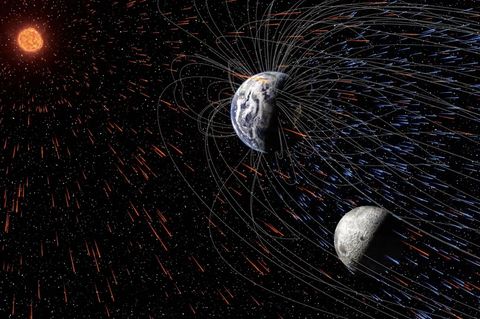

Der tatsächliche Verursacher der Quadrantiden ist ein zerbrochener Himmelskörper. Unsere Erde zieht jedes Jahr bei ihrer Sonnenumrundung durch seine Spur aus hinterlassenen Staubteilchen. Die Partikel prasseln auf die Erdatmosphäre, wo sie zu Schläuchen aus heißer Luft verglühen – und die Atmosphäre zum Leuchten bringen.

Die Sternschnuppen scheinen von der Gegend des ehemaligen Sternbilds Mauerquadrant auszustrahlen, das heute zum Bärenhüter gehört. Sie befindet sich in der Nähe der Deichsel des Großer Wagens. Um die flinken Sternschnuppen zu sichten, müssen wir aufs dunkle Land fahren, denn die Lichter der Stadt stören unsere Beobachtung. Leider gilt das in diesem Jahr auch für den hellen Schein des abnehmenden Mondes. Die besten Chancen haben wir in der zweiten Nachthälfte, wenn der Radiant der Quadrantiden besonders hoch am Horizont steht.

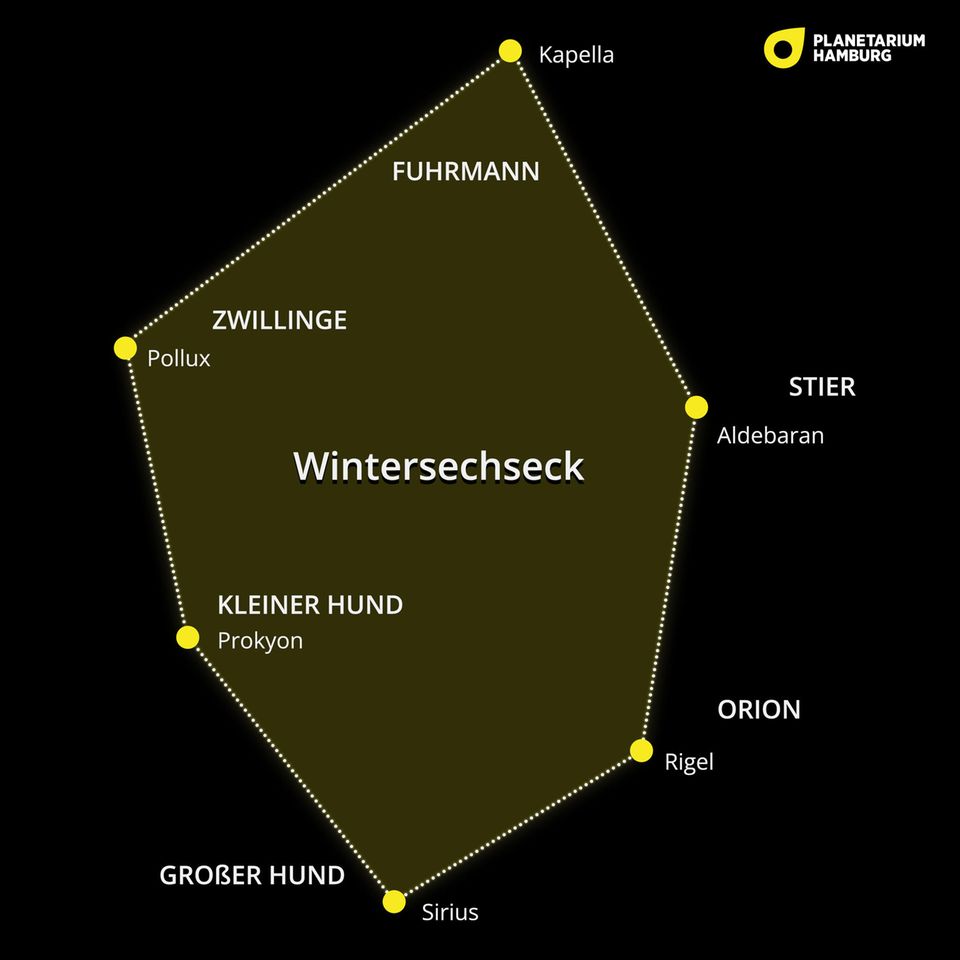

Von Kapella bis zum Hundsstern: das Wintersechseck

Zu keiner Jahreszeit ist der Abendhimmel so reich an funkelnden Sternen wie im Winter. Eine markante Formation der noch jungen Jahreszeit ist das Wintersechseck. Es formt sich aus Kapella im Fuhrmann, Aldebaran im Stier, Rigel im Orion, Sirius im Großen und Prokyon im Kleinen Hund sowie aus Pollux in den Zwillingen.

Kapella steht fast senkrecht über unseren Köpfen und bildet die obere Spitze des Sechsecks, während Sirius im Südosten die untere markiert. Der "Hundsstern" ist der hellste Stern unseres Himmels und eigentlich ein Doppelstern-System.

Halbhoch im Süden wird vielen vor allem Orion mit seinen markanten drei Gürtelsternen Mintaka, Alnilam und Alnitak ins Auge stechen. Die hellsten Sterne des Himmelsjägers sind jedoch der weiß-bläulich funkelnde Fußstern Rigel und der rötliche Schulterstern Beteigeuze, der astronomisch gesehen kurz vor einer Supernova steht. Auch Aldebaran, der rote Augenstern des Sternbilds Stier, bietet einen schönen Anblick – erscheint er doch im Vordergrund des offenen Sternhaufens der Hyaden. Gemeinsam mit den Plejaden im Schulterbereich des Sternbilds Stier bilden sie das "Goldene Tor der Ekliptik".

Sowohl Rigel im Orion als auch Aldebaran im Stier befinden sich auf der "rechten" Seite des Wintersechsecks. Um Pollux auf der "linken" Seite der Formation zu finden, ist der Mond hilfreich. Denn kurz bevor er seine Vollmondstellung erreicht, steht er am Abend des 24. Januars unterhalb des markanten Sterns. Fehlt nur noch Prokyon im Kleinen Hund. Diesen entdecken wir links oberhalb von Sirius im Großen Hund.

Am 25. Januar ereignet sich der erste Vollmond des Jahres. Von den Naturvölkern Nordamerikas erhielt er den Namen Wolfsmond, da sie im Januar häufig das Heulen von Wölfen hörten. Einen weiteren hübschen Anblick beschert uns unser Trabant am 18. Januar, wenn er als zunehmender Halbmond nördlich am Gasriesen Jupiter vorbeizieht. Dieser ist noch immer markantes "Abendgestirn", während Venus als strahlender "Morgenstern" ins neue Jahr startet.

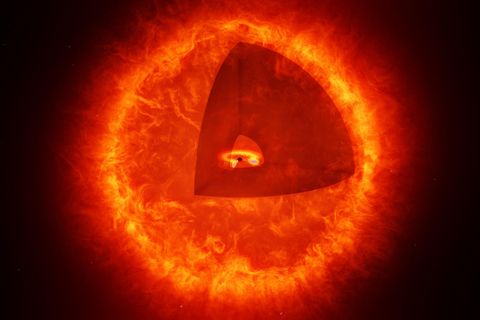

Der Sonne so nah: die Erde im Perihel

Die Wenigsten wissen, dass die Erde am 3. Januar mit rund 147,1 Millionen Kilometern Abstand zu ihrem Stern im Perihel, also in Sonnennähe, steht. Dies mag zunächst seltsam klingen – hat doch die Wintersonnenwende am 22. Dezember gerade erst den Winter eingeläutet. Aber nur auf der Nordhalbkugel, denn auf der Südhalbkugel herrscht nun Sommer. Am 5. Juli, also im Hochsommer in der nördlichen und im Winter in der südlichen Hemisphäre, befindet sie sich hingegen mit 152,1 Millionen Kilometern Distanz in Sonnenferne, ihrem Aphel. Die Entfernung zur Sonne ist also nicht maßgeblich für die Jahreszeiten verantwortlich.

Ausschlaggebend ist vielmehr die um 23,5 Grad geneigte Erdachse und der variierende Einfallswinkel des Sonnenlichts. Aktuell zeigen der nördliche Teil der Erdachse und der Nordpol von der Sonne weg nach außen. Im Juli ist es genau andersherum. Nun ist die Nordhalbkugel stärker nach innen zur Sonne "gekippt".