Die alljährlichen Quadrantiden bescheren uns bis zum 10. Januar zahlreiche Sternschnuppen. Der Meteorstrom gehört neben den Perseiden im August und den Geminiden im Dezember zu den drei größten Sternschnuppenereignissen des Jahres. Die meisten seiner Meteore sehen wir zu seinem Maximum am 3. Januar.

In diesem Jahr spielt auch der Mond mit, denn am 30. Dezember war Neumond. So ziert zum Jahresanfang nur die schmale Sichel des Erdtrabanten unseren Himmel, und kein Mondlicht stört unsere Beobachtung. Da die Lichtverschmutzung durch Industrie und dicht besiedelter Gebiete das Firmament sehr aufhellt, fahren Interessierte am besten aufs dunkle Land. Unsere Augen brauchen eine gute halbe Stunde Zeit, um sich an die Lichtverhältnisse der Nacht zu gewöhnen.

Die meisten Sternschnuppen entdecken wir in den frühen Morgenstunden, aber auch am Abend lassen sich einige beobachten. Sie alle scheinen aus dem nicht mehr gebräuchlichen Sternbild Mauerquadrant (Quadrans Muralis) auszustrahlen, das der Namensgeber der Quadrantiden ist. Die Region gehört heute formal zum Bereich des Sternbilds Bärenhüter/Bootes, weshalb der Meteorstrom manchmal auch als Bootiden bezeichnet wird.

Von Abendstern und Ringplaneten

Zum Maximum der Quadrantiden am 3. Januar lohnt es sich, in Richtung Südwesten zu schauen. Hier bildet die schmale Mondsichel gemeinsam mit Venus und Saturn ein hübsches "Dreigestirn" am Abendhimmel. Im Verlauf des Januars wird Venus immer heller, und auch ihre Untergänge verzögern sich um fast eine Stunde. Im Februar wird sie schließlich ihren größten Glanz als Abendstern erreichen.

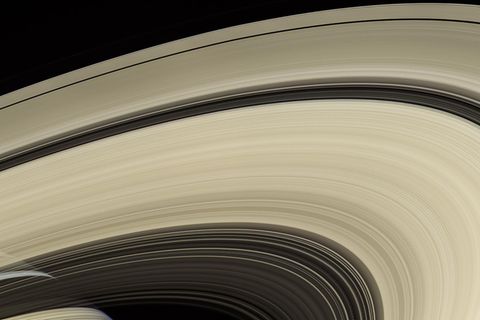

Blicken wir am 4. Januar kurz vor 18:30 Uhr zum südwestlichen Himmel, erwartet uns das nächste Highlight. Nun können wir mit bloßem Auge verfolgen, wie die dunkle Seite des Mondes den Saturn Stück für Stück verdeckt. Kurz nach 19:30 Uhr taucht der Ringplanet am hellen Mondrand wieder auf.

"Wolfsmond" und Roter Planet

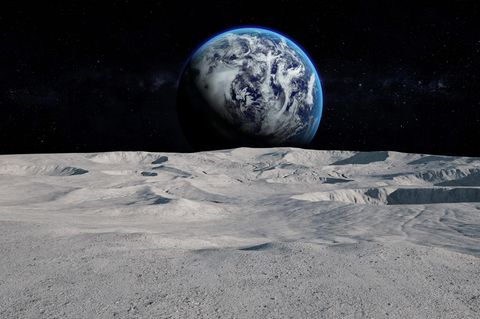

Am 13. Januar prangt der erste Vollmond des neuen Jahres an unserem Himmel. Während der Januar-Vollmond zu früheren Zeiten in hiesigen Gefilden schlicht als "Wintermond" galt, gaben ihm die Völker Nordamerikas den spannenden Namen "Wolfsmond". Zu dieser Bezeichnung inspirierte sie das Heulen der scheuen Raubtiere, das im Januar vermehrt zu hören war. Allerdings haben weder der "Wolfsmond" im Januar noch der "Erdbeermond" im Juni eine astronomische Bedeutung. Vielmehr verraten sie uns, was die Menschen früherer Zeiten beschäftigte. Der Mondzyklus half ihnen dabei, selbst ohne Kalender oder moderne Uhren ein Gefühl für Zeit und Jahreszeiten zu entwickeln.

Wer nun am 13. Januar zum "Wolfsmond" schaut, kann beobachten, wie er am Zwillingsstern Pollux vorbeiwandert. Am folgenden Morgen passiert der volle Mond wiederum den rötlich leuchtenden Mars. Es bietet sich ein sehr schöner Anblick, bei dem der Erdtrabant unserem Nachbarplaneten vor allem gegen 5 Uhr äußerst nah kommt. Doch selbst gegen 7 Uhr lohnt es sich noch, nach der Konstellation der beiden Himmelskörper Ausschau zu halten.

Der Rote Planet erreicht am 16. Januar seine Oppositionsstellung zur Sonne, sodass Sonne, Erde und Mars wie eine Perlenkette aufgereiht im Kosmos stehen. Für uns bedeutet dies, dass der Mars die ganze Nacht hindurch am Winterhimmel zu sehen ist, zudem auffallend hell, da er sich nah der Erde befindet.

Funkelnde Wintersterne

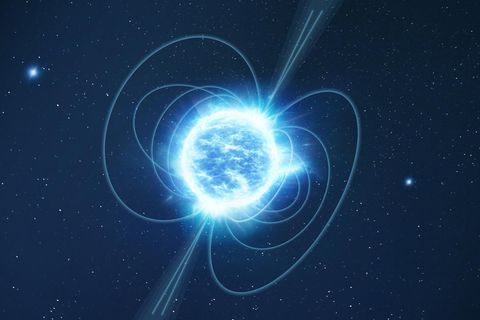

Der Winterhimmel ist nicht nur besonders dunkel, sondern außerdem reich an prächtigen Sternen. Ein solch funkelndes Firmament sehen wir zu keiner anderen Jahreszeit. Als Leitsternbild des Winters gilt der Orion, den wir an seinen drei markanten Gürtelsternen erkennen. Wir finden ihn am Abend in östlicher Richtung. Sein heller Stern Rigel bildet gemeinsam mit Sirius im Großen und Prokyon im Kleinen Hund, Pollux in den Zwillingen, Kapella im Fuhrmann und dem rötlichen Aldebaran im Stier die markante Formation des Wintersechsecks.

Während das Herbstviereck aus vier Sternen des Pegasus und der Sternenkette Andromeda bereits an den westlichen Abendhimmel gezogen ist, entdecken wir tief im Osten das Leitsternbild des Frühlings: den Löwen mit Stern Regulus. Der Frühlingsanfang ist also nicht mehr fern, was wir in den kommenden Wochen auch am langsam zunehmenden Tageslicht bemerken werden. Ende Januar werden in Hamburg noch etwas weniger als neun Stunden zwischen Sonnenaufgang und -untergang liegen. Einen Monat später sind es bereits fast zehneinhalb Stunden.