Ende Oktober veröffentlichte das Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching neue Erkenntnisse zu unserer galaktischen Nachbarschaft. Zunächst berichteten nur wenige Medien, doch Ende November überschlugen sich die Schlagzeilen. Es klang, als hätte das Team etwas Ähnliches wie ein Wurmloch entdeckt, eine Verbindung zwischen zwei weit entfernten Regionen des Universums, eine Abkürzung in der Raumzeit, die Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit ermöglicht. Ein Onlinemedium schrieb gar, die Entdeckung könne das "Weltraumreisen revolutionieren".

Was das Forschungsteam tatsächlich entdeckt hat, ist ein interstellarer Tunnel. Seine Bedeutung erhellt sich, wenn man die Nachbarschaft unserer Sonne innerhalb der Milchstraße ein wenig besser versteht.

Das interstellare Medium gleicht einem Badeschwamm

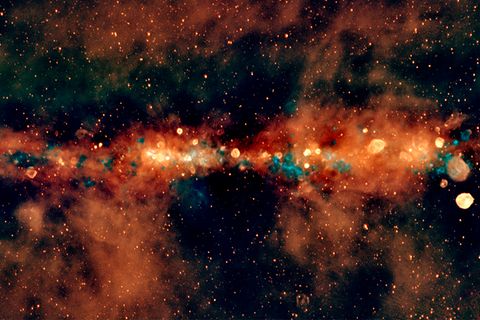

Eigentlich ist unsere Galaxie überall von kühlem Gas und Staub erfüllt, dem interstellaren Medium. Doch wenn Sterne an ihr Lebensende kommen und in Form einer Supernova explodieren, pustet deren Druckwelle den Staub aus der Umgebung. Zurück bleiben "Superblasen": Regionen mit nur wenig Restgas, das allerdings durch den Energieausbruch auf Millionen Grad aufgeheizt ist. An den Rändern der Superblasen hat sich der weggeschobene Staub aufgestaut, wie eine Wand umhüllt er den Hohlraum. Das interstellare Medium in der Milchstraße gleicht also einem Badeschwamm mit vielen unterschiedlich großen Löchern.

Zufällig befindet sich die Sonne inmitten eines solchen Hohlraums, der "Lokalen Blase". Auf ihrer Tour durch die Milchstraße flog unser Muttergestirn vor Millionen Jahren in die Region hinein und wird sie in ein paar Millionen Jahren wieder verlassen. Die Außenwände der Lokalen Blase sind je nach Richtung 300 bis mehr als 1000 Lichtjahre von uns entfernt. Um die Größenordnung zu verdeutlichen: Der nächste Stern außerhalb unseres Sonnensystems ist vier Lichtjahre entfernt, das Zentrum der Milchstraße wiederum 26.000 Lichtjahre.

Blicken wir in den Nachthimmel, sehen wir das dünne heiße Gas in unserer Lokalen Blase nicht: Es sendet für uns unsichtbare Röntgenstrahlung aus, die zudem von der Erdatmosphäre geschluckt wird. 2019 ist daher das Weltraumteleskop eRosita gestartet, als Teil einer deutsch-russischen Zusammenarbeit. Weit von der Erde entfernt sollte es den Weltraum nach Röntgenstrahlung durchmustern. Doch noch vor Ende aller geplanten Messungen wurden die Kameras von eRosita 2022 abgeschaltet: Die deutsche Seite setzte die Kooperation kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine aus.

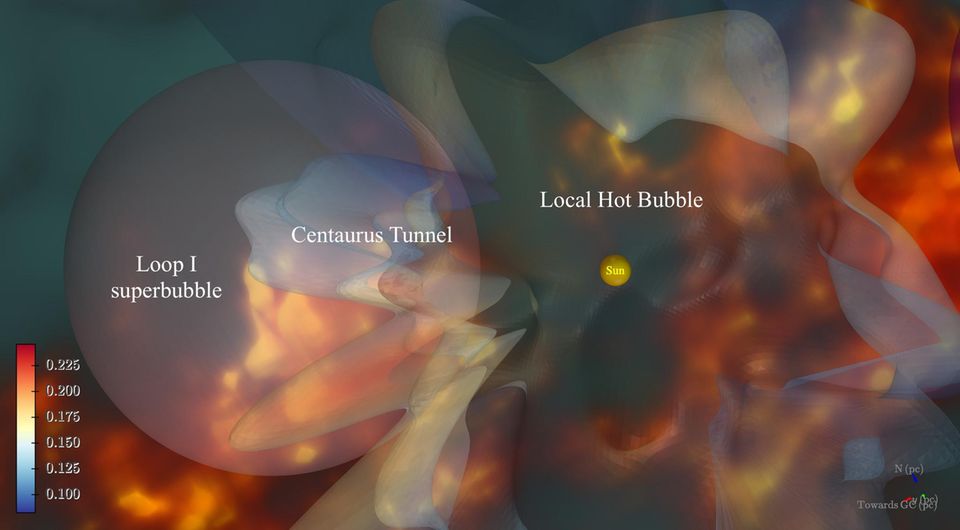

Aus den Daten von eRosita entstand eine dreidimensionale Karte unserer galaktischen Nachbarschaft. Für Forschende eine Fundgrube neuen Wissens. Astrophysiker des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik haben die Daten genutzt, um die Ausmaße der Lokalen Blase neu zu bestimmen. Dabei stießen sie auch auf den interstellaren Tunnel.

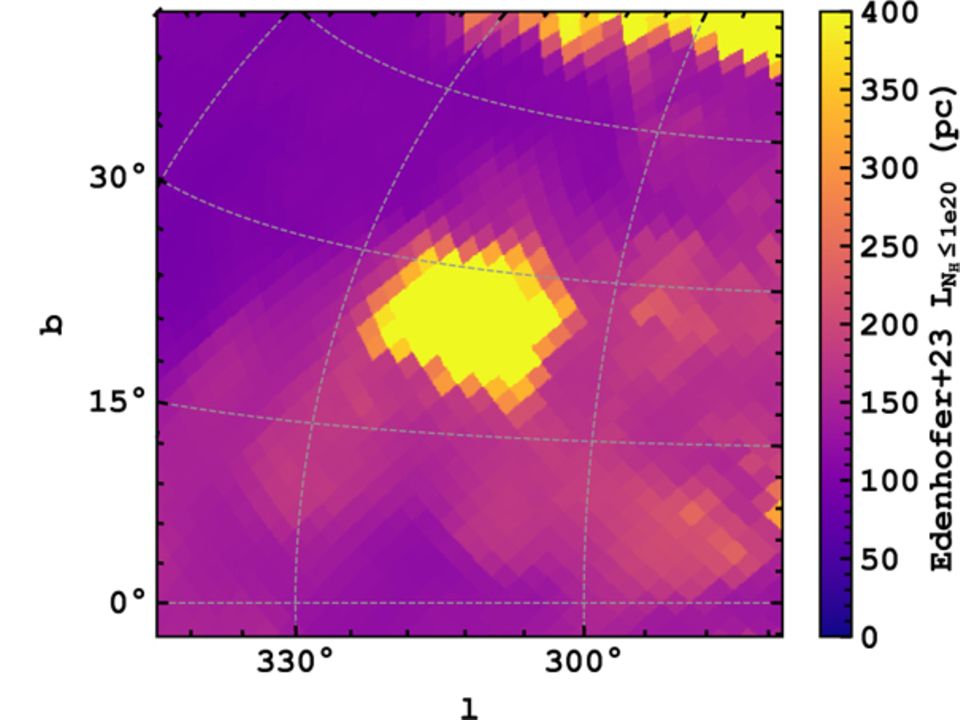

Das Forschungsteam um Michael Freyberg entdeckte in der Außenwand der Lokalen Blase eine Öffnung hin zu einem anderen Hohlraum in direkter Nähe: der Loop-I-Superblase. Dort, wo sich die Außenwände der beiden Superblasen berühren, sind sie durchlässig geworden. In den Aufnahmen von eRosita offenbart sich die Öffnung als eine Region aus wenig dichtem, heißem Gas innerhalb des kühleren, dichteren interstellaren Mediums. Wahrscheinlich strömt durch diese Öffnung heißes Gas aus einer Superblase in die andere.

Die Außenwand mitsamt der Öffnung liegt 300 bis 400 Lichtjahre von unserer Sonne entfernt. Die Öffnung hat eine Breite von 35 bis 55 Lichtjahre und eine Höhe von 30 bis 40 Lichtjahre. Über die Tiefe des Durchgangs, also die Länge des Tunnels, können die Forschenden keine Aussage machen, aber schätzungsweise beträgt sie einige Dutzend Lichtjahre. Angesichts der Größe der Superblasen und der relativen Dünnheit der Außenwände gleicht die Öffnung eher einer Tür als einem Tunnel.

Das Netzwerk könnte sich durch die gesamte Milchstraße ziehen

Schon zuvor war im Röntgenbereich die Existenz eines anderen interstellaren Tunnels bekannt, des Beta-Canis-Majoris-Tunnels. Er bietet vermutlich ebenfalls einen Durchgang von unserer Lokalen Blase in eine benachbarte Superblase. Der Astrophysiker Michael Freyberg vermutet, dass viele der Superblasen untereinander durch solche Öffnungen miteinander verbunden sind und dadurch ein Netzwerk bilden, das sich durch die gesamte Milchstraße ziehen könnte.

Sollten Menschen eines Tages die Galaxie erkunden und sollte es viele solcher Tunnel geben, könnten sie Routen durch solche Öffnungen bevorzugen, um sich den turbulenteren Flug durch die dichten Außenwände des interstellaren Mediums zu sparen. Eine Abkürzung ist das aber nicht, eher der Weg des geringsten Widerstands. Und auch keine Revolution der Weltraumreisen, denn dazu müsste die Menschheit erst einmal überhaupt das Reisen zwischen den Sternen erfinden.