GEO: Frau Dr. Viebach, der ruandische Präsident Paul Kagame hat einmal gesagt, dass jeder Ruander heute entweder ein Überlebender oder Täter des Genozids von 1994 ist, oder ein Freund oder Angehöriger eines Überlebenden oder Täters. Müssen wir uns Ruanda 30 Jahre später als Land der Traumatisierten vorstellen?

Julia Viebach: Das klingt ein bisschen zu sehr nach Superlativ, aber sicherlich hat Kagame recht: Jeder Ruander ist in irgendeiner Weise betroffen vom Völkermord. Sowohl die Überlebenden als auch die später Geborenen.

Wie sind die Nachgeborenen betroffen?

Die Traumata werden an die nächste Generation weitergegeben. Das gilt für die Opfer, aber auch für die Täter. Wenn man ein Kind ist, und es werden plötzlich zehn Leichen unter dem Wohnzimmer ausgegraben, und man erfährt, dass der eigene Vater diese Menschen umgebracht hat, dann ist das natürlich ein traumatisches Erlebnis.

Wurden denn auch die alten Vorurteile über die jeweils andere Seite an die nächsten Generationen weitergegeben?

So etwas verschwindet nicht so schnell. Das braucht auch sicherlich noch einige Generationen. Die wichtige Frage ist eher, ob sich diese Vorurteile auch im Alltag widerspiegeln. Also ob die Zugehörigkeit zu einer Gruppe mit darüber entscheidet, wer den Job bekommt, wer sich an den besten Universitäten einschreiben darf, wer in den teuren Wohnungen wohnt.

Und gibt es diese Diskriminierung?

Es ist schwierig, dazu verlässliche Daten zu erheben, die Identität der Menschen wird aus gutem Grund nicht mehr festgehalten. Generell leben in Ruanda Tutsi und Hutu, die arm sind. Aber man kann schon grob sagen, dass der leichtere Zugang zu Macht und Ressourcen bei den Tutsi liegt, und zwar nicht bei irgendwelchen Tutsi, sondern bei Tutsi im Umkreis der Regierung.

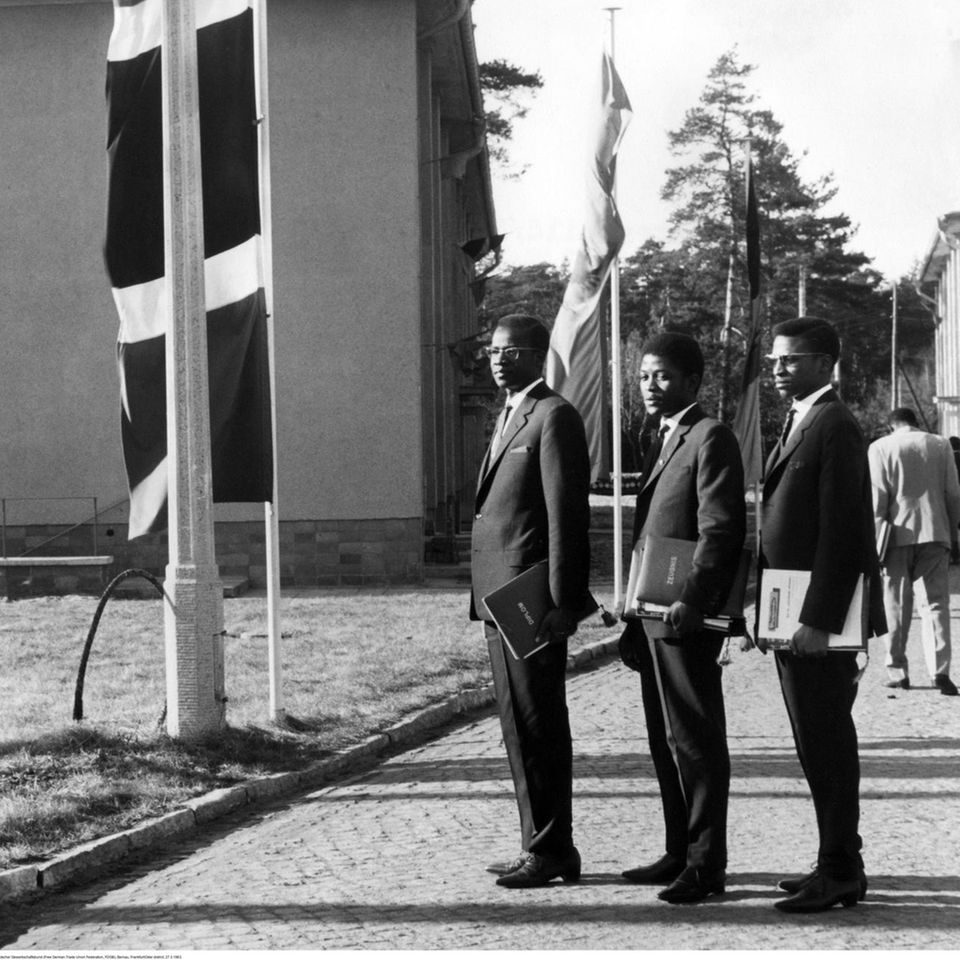

Die Spannungen zwischen Hutu und Tutsi haben eine lange Vorgeschichte. Welche Rolle spielt dabei die koloniale Vergangenheit des Landes?

Die Kolonialgeschichte Ruandas ist keine direkte, aber eine indirekte Ursache des Genozids. Bevor Ruanda im 19. Jahrhundert deutsche Kolonie wurde, lebten Hutu und Tutsi als soziale Klassen zusammen. Tutsi waren die Wohlhabenderen, auch der König war Tutsi, während Hutu zur einfachen Bevölkerung zählten. Die Grenzen waren aber durchlässig.

Und wie haben die Deutschen dieses Gefüge verändert?

Sie haben ihre Rassenideologie mitgebracht – und die Menschen vermessen. Großgewachsene etwa waren für die Deutschen eine "hochwertigere Rasse", also Tutsi, der Rest Hutu. Erst dadurch wurde die Ethnizität eingeführt und auch eine rassistisch begründete Bevorzugung der Tutsi. Die Belgier, die das Land nach dem Ersten Weltkrieg verwalteten, haben die Ethnizität weiter verfestigt, indem sie in den 1930er-Jahren "Identitätskarten" einführten, die jeder bei sich tragen musste und auf denen stand, welcher Gruppe man angehörte. Diese Karten haben während des Genozids eine fatale Rolle gespielt: Die Mörder nutzten diese Ausweisdokumente, um festzustellen, ob jemand Tutsi oder Hutu war.

Ruanda wurde 1962 unabhängig. Die Machtverhältnisse hatten bereits vorher begonnen, sich zu verschieben, Aufstände der Hutu-Mehrheit führten dazu, dass Zehntausende Tutsi in die Nachbarländer flohen. Im Exil gründeten Tutsi-Rebellen 1985 die Ruandische Patriotische Front (RPF).

Die RPF forderte Teilhabe an der Macht – was ihnen die Hutu-Regierung unter Juvénal Habyarimana, Präsident seit 1973, verweigerte. Im Jahr 1990 marschierte die RPF schließlich von Uganda aus in Ruanda ein. Ein Bürgerkrieg brach aus. Die Vereinten Nationen entsandten eine UN-Friedenstruppe nach Ruanda, UNAMIR, die aber -ausdrücklich kein Mandat hatte, militärisch einzugreifen.

Dann wurde am 6. April 1994 das Flugzeug mit Präsident Habyarimana an Bord von Unbekannten abgeschossen. Die Hutu-Regierung gab sofort den Tutsi die Schuld.

Die Massaker begannen tatsächlich nur Minuten nach dem Abschuss, angefangen in der Hauptstadt Kigali. Von dort breitete sich die Gewalt weiter aus. Es gibt Beweise, dass das alles genau geplant war, von Todeslisten bis zu den Waffen, die die ruandische Regierung bestellt hatte, vor allem Macheten aus China.

Die unbeschreiblichen Gräuel dauerten rund 100 Tage. Woher kam der Hass?

Das war im Grunde kein interethnischer Hass, wie oft behauptet – es war Angst. Viele Hutu fürchteten, dass, wenn die Tutsi einmarschieren, sie ihre soziale und politische Stellung, die sie nach der Unabhängigkeit Ruandas erreicht hatten, wieder verlieren, dass sie alle umgebracht werden. Es gab auch strategische Gewalt, Tausende Tutsi-Frauen wurden von HIV-positiven Männern vergewaltigt, damit sie einen langsamen Tod sterben und die patrimoniale Linie ihrer Ethnie zerstört wird. Und es gab sozialen Druck: Hutu wurden von ihren lokalen Autoritäten, Bürgermeistern zum Beispiel, aufgefordert, Tutsi zu töten. Man muss allerdings auch berücksichtigen, dass Massengewalt generell dazu führt, dass Menschen zu Dingen fähig sind, die normalerweise undenkbar wären.

Warum hat die Welt so wenig dagegen unternommen?

Die UNAMIR-Soldaten vor Ort waren nicht befugt, einzugreifen. Der UN-Sicherheitsrat weigerte sich anfangs sogar, die Massaker in Ruanda offiziell überhaupt "Völkermord" zu nennen – denn dann hätte er laut UN-Konvention handeln müssen. Die UN und die USA hatten aber erst 1993 in Somalia ein militärisches Debakel erlebt. Zudem waren gleich zu Beginn des Massakers zehn belgische UNAMIR-Soldaten getötet worden – ein strategischer Zug der Genozid-Planer, der die Zurückhaltung der Vereinten Nationen weiter verstärkte. Aber man muss auch sagen: Ruanda war wohl einfach nicht wichtig genug.

Hätte man den Genozid denn verhindern können?

Es gibt genug Studien, die belegen, dass allein die Truppen, die von westlichen Staaten entsandt wurden, um ihre eigenen Bürger aus Ruanda herauszuholen, gereicht hätten, den Genozid in den ersten Wochen zu stoppen. Ich glaube, dass Rassismus und Kolonialdenken bei diesem Versagen eine Rolle gespielt haben.

Die Franzosen haben zumindest ab Ende Juni von Zaire aus versucht, einen sicheren Fluchtkorridor zu schaffen.

Der hat aber nicht funktioniert. Im Gegenteil: Der Korridor hat vor allem Hutu, unter ihnen viele Täter, die Flucht nach Zaire ermöglicht. Deshalb sind die Franzosen bis heute in Ruanda nicht wirklich gern gesehen. Die RPF hat das Land dann von Norden nach Süden erobert, während die UN zusahen. Der RPF-Sieg im Juli beendete den Bürgerkrieg und den Völkermord.

Das Ausmaß des Genozids war unvorstellbar: rund eine Million Tote, Hunderttausende verletzt, traumatisiert, auf der Flucht.

Ja, man spricht auch von einem "Land der Toten". Die Infrastruktur war komplett zerstört, überall lagen Leichen, in Kirchen, Schulen, an Straßensperren, in Massengräbern.

Gab es auch Ausnahmen?

Es ist ein sehr komplexes Bild. Da waren zum Beispiel Menschen, die haben tagsüber unzählige Tutsi getötet und nachts welche im eigenen Haus versteckt, ihnen Essen gebracht, sie für ein bisschen Geld durch die Straßensperren gebracht, damit sie fliehen können. All das macht die Aufarbeitung der Verbrechen auch oft so schwierig.

Es gab Tausende Täter. Der 1994 in Tansania eingerichtete Internationale Strafgerichtshof für Ruanda (ICTR) hat aber nur gut 60 verurteilt. Warum so wenige?

Ein Internationaler Strafgerichtshof hat die Aufgabe, die Hauptverantwortlichen zu verurteilen, nicht das Fußvolk. Im Fall von Ruanda darf man nicht vergessen: Der ICTR war das erste Gericht überhaupt, das einen Völkermord verhandelt hat. Es gab zwar die "Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes" der UN, aber wie man juristisch ganz konkret einen -Völkermord verhandelt, das war Neuland.

Wie sind die Richter mit dieser komplett neuen Aufgabe umgegangen?

Sie haben zum ersten Mal definiert, was ein Genozid überhaupt ist. Das war sehr wichtig. Der ICTR hat auch erstmals Vergewaltigung als Straftatbestand bei einem Völkermord anerkannt. Das Urteil gegen Jean-Paul Akayesu beispielsweise, einen Bürgermeister, der Morde und Vergewaltigungen befohlen hatte, war wegweisend, weil hier erstmals sexuelle Gewalt nicht als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sondern auch als Völkermordhandlung definiert wurde.

Und es wurden auch noch andere sehr wichtige Drahtzieher und Planer des Genozids verurteilt. Insofern hat der Gerichtshof in meinen -Augen recht gute Arbeit geleistet. Die Strafgerichtshöfe in Kambodscha und in Sierra Leone etwa konnten später dar-auf sowie auf die Urteile des Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien zurückgreifen.

Gab es auch etwas, das nicht so gut lief, das man bei späteren Gerichtshöfen anders gemacht hat?

Die Verhandlungen haben zu lange gedauert. Für einige Frauen, die durch Vergewaltigungen mit HIV infiziert worden waren, kamen die Urteile zu spät. Sie waren in der Zwischenzeit gestorben.

Und dann war das Geschehen vor Gericht in Tansania auch sehr weit weg von den Menschen in Ruanda. Das hat man bei späteren Prozessen besser gemacht. Da hat es dann extra eine Abteilung für Medien und Kommunikation gegeben, die Leute sind mit einem Fernseher oder einem Radio hinausgefahren zu den Menschen in den Dörfern. Und dann konnten die Dorfbewohner die Verhandlungen und die Urteilsverkündungen anschauen.

Während die Drahtzieher in Tansania vor -Gericht standen, gab es noch Zehntausende vermeintliche Täter, die in Ruanda in den Gefängnissen saßen. Wie wurden die zur Rechenschaft gezogen?

Hätte man alle vor ein reguläres Gericht gestellt, hätte man vermutlich 100 Jahre gebraucht, über sie zu urteilen. Die gesamte Infrastruktur von Ruanda war zerstört, es gab fast keine Richter oder Intellektuellen mehr. So kam die Regierung auf die Idee, die traditionellen gacaca wieder aufleben zu lassen und zu modernisieren.

Ursprünglich haben in den gacaca hoch angesehene Älteste aus den Dörfern bei Streitigkeiten geschlichtet, etwa wenn ein Huhn gestohlen worden war. Sie konnten auch Strafen verhängen. Und diese Laienrichter sollten nun über Fälle von Mord, Folter und Vergewaltigung entscheiden?

Eine andere Möglichkeit gab es kaum. Die Bedingungen für die vermeintlichen Täter in den überfüllten Gefängnissen waren schrecklich, un-ter der Menschenwürde. 2002 starteten die ersten Pilotprojekte für gacaca. Die Bewohner wählten in den Dörfern neun Richter, das durften natürlich keine Personen sein, die selbst am Genozid beteiligt gewesen waren. Sie erhielten ein Training, lernten, wie man Zeugen behandelt, und dann ging es los. Die gacaca tagten einige Male im Monat am Wochenende in aller Öffentlichkeit auf einer Bank, im Gras, im Schatten eines Baums. Sie konnten einen Täter zu Gemeindearbeit verurteilen, zu Schadensersatzzahlungen – aber auch für 25 Jahre ins Gefängnis stecken.

Das klingt nicht gerade so, wie wir uns gemeinhin die Arbeit der Justiz vorstellen.

Es hat sehr viel Kritik an den gacaca gegeben, insbesondere von -Menschenrechtsorganisationen. Die Angeklagten hatten keinen Rechtsbeistand, die Richter keine juristische Ausbildung. Die Beweissicherung war für sie trotz großer Bemühungen sehr schwierig. Manchmal war die Einschätzung über die Persönlichkeit des Angeklagten ausschlaggebend: Richter sagten zum Beispiel, wenn es sicher ist, dass der Angeklagte den Ehemann umgebracht hat, dann hat er auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die Ehefrau vergewaltigt.

Waren die gacaca erfolgreich?

Aus den eben genannten Gründen kann man die gacaca kritisch sehen. Andererseits haben diese Gerichte in den Dörfern dafür gesorgt, dass in Ruanda erstmals nach dem Genozid über das Morden gesprochen wurde. So wie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust hatte es auch in Ruanda erst einmal ein großes Schweigen gegeben. Bei den Verhandlungen kam dann endlich ans Licht, was passiert ist, wie es passiert ist. Überlebende haben herausgefunden, wo ihre Angehörigen vergraben worden waren, und konnten sie endlich würdig bestatten. Diese Form der Wahrheitsfindung war der größte Erfolg der gacaca.

Wie wichtig ist Wahrheitsfindung für die Aufarbeitung von Massengewalt?

Nach einem Genozid oder einem Unrechtsregime geht es immer darum, irgendwie Gerechtigkeit herzustellen. Das passiert zum Beispiel durch Reparationszahlungen, durch Gerichtsverfahren auf unterschiedlichen Ebenen, aber auch durch Wahrheitskommissionen. Die kommen ursprünglich aus dem lateinamerikanischen Raum, in Argentinien, Chile, Uruguay und Paraguay wurden sie nach dem Ende von Unrechtsregimen eingesetzt. Manchmal ist es aber auch notwendig, zunächst auf eher symbolische Mechanismen zu setzen, auf Entschuldigungen zum Beispiel oder den Bau von Gedenkstätten.

Wie wird in Ruanda die Erinnerung an den Genozid wachgehalten?

Es existieren mehrere nationale Gedenkstätten, das Kigali Genocide Memorial zum Beispiel, das gleichzeitig ein Bildungszentrum mit Ausstellung ist. Im April begehen die Ruander außerdem ihre nationale Trauerwoche, die von offiziellen Feiern begleitet wird. Sehr bewegend ist auch der Trauermarsch in die Bugesera-Sümpfe nahe Kigali. In diesen Sümpfen sind vermutlich Tausende Menschen gestorben. Eigentlich waren sie dorthin geflohen, um sich zu verstecken, aber sie wurden dort trotzdem gejagt und umgebracht. Ihre Leichen wurden nie geborgen. Der Trauermarsch führt schweigend von einer Kirche bis an den Rand der Sümpfe, dort legen die Trauernden Blumen nieder.

Wie hilft diese Art von Symbolik bei der Überwindung des Traumas?

Der Genozid war ein Versuch, eine Gruppe von Menschen, die Tutsi, zu vernichten, auch die Erinnerung an sie auszulöschen, als ob sie nie existiert hätten und auch niemals wieder existieren werden. Wenn man der Toten gedenkt und ihre Namen nennt, holt man sie symbolisch wieder zurück. Sie sind eben nicht vergessen. Die Täter haben ihr Ziel nicht erreicht. Das ist für die Überlebenden extrem wichtig. Und die nachfolgenden Generationen bekommen durch Gedenkveranstaltungen nicht nur Wissen vermittelt, sie werden emotional berührt.

Ist das der Grund, weshalb heute noch Schulklassen deutsche Konzentrationslager besuchen?

Genau. Die emotionale Verbindung sorgt dafür, dass sie nicht nur verstehen, dass ein Unrecht geschehen ist, sie spüren es auch. Die Erinnerungskultur in Ruanda ist allerdings sehr einseitig.

Was meinen Sie damit?

Woran erinnert wird, ist der Völkermord an den Tutsi. Was nicht explizit erwähnt wird, ist die Tatsache, dass auch viele Hutu ermordet wurden. Gerade die Verbrechen, die Kagames RPF an den Hutu begangen hat, zum Beispiel auch im Nachbarland Zaire, sind nicht Teil der Erinnerungskultur. Offiziell heißt es von der Regierung, dass die Gedenkfeiern allen Opfern gelten, aber wenn es dann doch wieder heißt, der Genozid habe sich gegen die Tutsi gerichtet, werden die Hutu wieder ausgegrenzt.

Es gab den Internationalen Gerichtshof, die gacaca, es gibt sogenannte Versöhnungs-dörfer, eine Versöhnungskommission der Regierung und viele Gedenkstätten. Sind die Ruander 30 Jahre nach dem Genozid ein versöhntes Volk?

Ich sage nicht, dass keine Versöhnung stattgefunden hat, aber ich bin generell eher skeptisch. Die Idee von Versöhnung und Vergebung wird von der internationalen Gemeinschaft forciert. Wenn Organisationen in Ruanda ein Projekt zur Versöhnungsarbeit einreichen, dann wird das bestimmt ge-fördert. Aber die meisten Überlebenden, mit denen ich gesprochen habe, wollen nicht vergeben. Die sprechen von Koexistenz. Immerhin: Diese Koexistenz haben sie in Ruanda extrem gut hinbekommen.

Und dennoch äußern sich häufig Opfer auch öffentlich und sprechen von Vergebung und Versöhnung.

Ich habe auch Überlebende getroffen, die sagten, Vergebung sei Teil ihres Glaubens, und es gehe ihnen besser, wenn sie demjenigen, der sie vergewaltigt hat, verzeihen. Das war sehr authentisch. Aber Sie dürfen nicht vergessen, in was für einem Land das alles stattfindet. Ruanda ist kein freies, demokratisches Land. Es gibt Wahlen, aber eben nur einen Kandidaten. Die Vielfalt von Meinungen wird unterdrückt. Für ein sogenanntes Versöhnungsbarometer sind Regierungsbeamte herumgezogen und haben Opfer befragt. Aber

in dieser Situation trauen sich viele Menschen nicht, die Wahrheit zu sagen. Dass sie nicht verzeihen können und möchten, dass sie immer noch Angst haben.

Heißt das, die ganze Versöhnungsarbeit ist am Ende nur ein Scheinprojekt der internationalen Gemeinschaft und der ruandischen Regierung?

Es wurde sehr viel Druck ausgeübt auf die Überlebenden, die Vergebung ist ein Grundpfeiler der Präsidentschaft Paul Kagames. Einerseits.

Andererseits hat dieser Druck von oben auch dafür gesorgt, dass die Menschen in den Dörfern überhaupt erst angefangen haben, sich mit dem Genozid auseinanderzusetzen. Die Regierung hat gesagt: Die Bevölkerung war so involviert in das Morden, sie muss sich nun auch stark bei der -Aufarbeitung beteiligen. Den Gedanken finde ich richtig. Ich war bei Gedenkfeiern in Gemeinden, auf denen Täter gesprochen haben. Ihre Bitten um Entschuldigung wurden in traditionelle Gedenkriten eingebaut. Das war sehr bewegend und hat bestimmt zur Versöhnung beigetragen. Das war nicht von oben gesteuert.

Was unternimmt die Regierung, um künftige Konflikte zu verhindern?

Generell versucht die Regierung, die Gegenüberstellung, diese Zweiteilung in Tutsi und Hutu zu überwinden. Alle sind Ruander. Die Identitätskarten wurden abgeschafft, man beruft sich auf traditionelle Werte und Normen. Es ist der Versuch, davon wegzukommen, dass Hutu bedeutet, Täter zu sein – und Tutsi bedeutet, Opfer zu sein.

Funktioniert das?

Ich glaube schon, dass es mit jeder Generation besser wird. Dass die jungen Leute Ruander sein wollen. Vielleicht können wir in einigen Jahrzehnten tatsächlich mehr von Versöhnung sprechen, weniger von Koexistenz.

Was hat Sie besonders beeindruckt bei Ihren Forschungen?

Die Resilienz der Menschen. Wenn eine Frau vor mir sitzt, die massenvergewaltigt wurde und wieder lachen kann und sich ein Leben aufbaut. Wenn jemand, der seine ganze Familie verloren hat, wieder heiratet und Kinder bekommt. Und ich kenne keinen einzigen Überlebenden, der einfach nur geflohen ist und überlebt hat. Allen, die überlebt haben, wurde von anderen geholfen. In diesem grausamen Schrecken gab es immer noch Menschlichkeit. Das hat mich tief berührt.