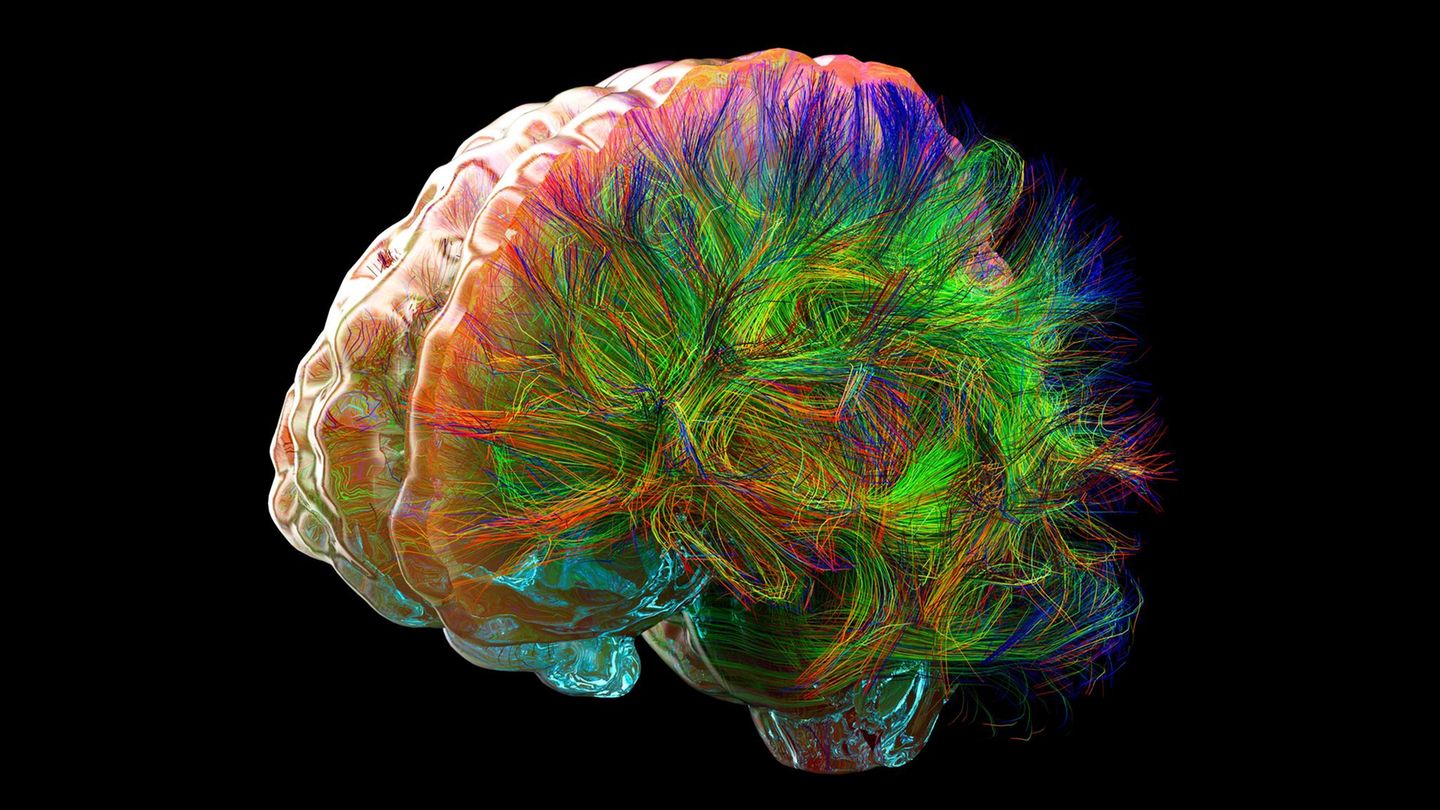

Über Jahrmillionen der Evolution hat unser Gehirn das Kunststück gemeistert, auf kleinstem Raum und mit minimalem Energieaufwand erstaunliche Denkleistungen zu vollbringen. Pausenlos werden Daten gesammelt, verarbeitet, ausgewertet, weitergeleitet. Dabei ist die Funktion eng an die Struktur gekoppelt: Der Aufbau des Gehirns prägt seine Funktion und umgekehrt.

Unser Denkorgan ist ein gigantisches Netzwerk, das sich andauernd optimiert. Rund 86 Milliarden Nervenzellen sind über mehr als eine Billion Synapsen miteinander verbunden. Sie sind zu kleinen und größeren Bereichen organisiert, die spezielle Aufgaben übernehmen. Tauschen die einzelnen Regionen untereinander Informationen aus, geschieht das über die Datenautobahnen des Gehirns, die Fasern der Weißen Substanz. Sie leiten elektrische Signale, die Sprache der Nervenzellen, über größere Entfernungen weiter.

Wollen Forschende das Gehirn simulieren, nutzen sie deshalb gern mathematische Modelle, die Netzwerke beschreiben. Im Computer bündeln sie in solch einem Netzwerk Millionen von Nervenzellen zu Knoten und schreiben ihnen bestimmte Eigenschaften zu. Die Knoten tauschen über Verbindungen Signale aus, regen andere Knoten an oder hemmen sie. So wechselt das virtuelle Gehirn beim "Denken" zwischen verschiedenen Zuständen, genau wie sein lebendes Vorbild. Ziel ist es, die grundlegenden Prinzipien zu verstehen, nach denen das Organ zwischen unseren Ohren funktioniert.

Das richtige Tempo für jeden Job

Ob im Rechner oder im Kopf: Bei der Zusammenarbeit der Hirnregionen kommt es gleichermaßen auf ihr Verhalten und ihre Vernetzung an. Ein wichtiges Merkmal ist das Tempo, in dem sie arbeiten. So müssen Bereiche, die für die Verarbeitung von Seh- und Hörreizen zuständig sind, fast augenblicklich auf eingehende Informationen reagieren. Bereiche, die an komplexen Denk- und Entscheidungsprozessen beteiligt sind, lassen sich hingegen mehr Zeit, Daten zu sammeln und abzuwägen.

Diese charakteristischen Geschwindigkeiten werden als intrinsische neuronale Zeitskalen bezeichnet. Entscheidend ist dabei die Hemmung der Nervenzellen: Je schneller deren Aktivität wieder ausgelöscht wird, desto schneller können neue Signale folgen. Das Gehirn wiederum steht vor der Herausforderung, die Beiträge schneller und gemächlicher Regionen über das Netzwerk der Weißen Substanz zusammenzuführen und zu integrieren.

Noch wissen wir wenig darüber, wie das gelingt. Denn das individuelle Tempo der Hirnregionen wurde in Computermodellen meist vernachlässigt. Forschende der Rutgers-Universität in New Jersey haben nun einen geschickten Weg gefunden, es einzubeziehen. Nicht etwa, indem sie jeder Region eine Geschwindigkeit vorgaben, sondern indem sie das Modell selbst lernen ließen. Dazu bauten sie die Hirne von 960 Freiwilligen anhand bildgebender Daten im Rechner nach. Aus der Vernetzung und dem Verhalten der einzelnen Regionen folgerte der Algorithmus, in welchen Zeitskalen eine jede von ihnen arbeitete. Die Ergebnisse publizierte das Team nun in der Fachzeitschrift "Nature Neuroscience".

Die Forschenden überprüften ihre Erkenntnisse unter anderem, indem sie sich genetische, molekulare und zelluläre Merkmale der entsprechenden Hirnregionen anschauten, auch bei Mäusen. Ist beispielsweise ein Zelltyp stark vertreten, der auf Signalhemmung spezialisiert ist, spricht das für eine hohe Taktrate.

Außerdem konnten die Forschenden mithilfe ihrer personalisierten Modelle voraussagen, wie gut deren menschliche Vorbilder in kognitiven Tests abgeschnitten hatten. "Unterschiede in der Art und Weise, wie das Gehirn Informationen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit verarbeitet, helfen zu erklären, warum Menschen unterschiedliche kognitive Fähigkeiten haben", sagt Linden Parkes, Assistenzprofessor für Psychiatrie an der Rutgers-Universität und Hauptautor der Studie. Entscheidend ist nicht das Denktempo per se, sondern wie gut das Gehirn Schnell und Langsam unter einen Hut bringt. Je besser die Verdrahtung durch die Weiße Substanz darauf ausgelegt ist, desto besser.

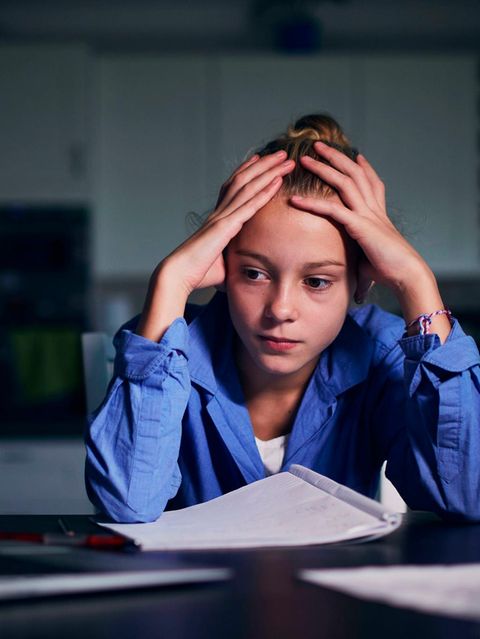

Dass Geschwindigkeit allein nicht zu klugen Gedanken führt, zeigte bereits 2023 die Studie eines Teams der Berliner Charité. Auch hier bauten Forschende individuelle Gehirne im Rechner nach. Und fanden heraus: Kluge Menschen brauchen ein wenig länger, um anspruchsvolle Probleme zu lösen. Ihr Gehirn lässt sich mehr Zeit, um Informationen zu sammeln und abzuwägen. Der Lohn dafür: weniger voreilige und fehlerhafte Schlüsse.