Die Szene scheint einem Gruselfilm zu entstammen: Jemand erwacht in aller Früh und stellt fest, dass er sich nicht bewegen kann. Die Glieder sind wie festgenagelt, keine Bewegung möglich. Dann nähert sich eine dunkle Gestalt und beugt sich herab. Der Wille zu schreien ist da, aber kein Laut kommt über die Lippen.

Was wie ausgedachter Horror klingt, widerfährt manchen Menschen tatsächlich. Zumindest in ihrer Wahrnehmung. Einige berichten von Schattenwesen, andere von dämonischen Gestalten, die sie würgen oder ihnen das Bewusstsein rauben. Was viele nicht wissen: Hinter diesen gespenstischen Episoden verbirgt sich ein erklärbares neurobiologisches Phänomen.

Der Körper schläft, der Geist ist wach

Schlafparalyse nennen Fachleute diesen Zustand – ein Zwischenreich zwischen Traum und Erwachen, in dem der Körper noch schläft, während der Geist bereits wach ist. Ein Moment der völligen Hilflosigkeit, oft begleitet von lebensechten Halluzinationen. Und nicht selten von nackter Angst.

Im Normalfall durchlaufen wir während der Nacht verschiedene Schlafphasen. Besonders tief träumen wir in der REM-Phase ("Rapid Eye Movement"). In dieser Zeit ist der Körper weitgehend gelähmt – ein natürlicher Schutzmechanismus, damit wir unsere Träume nicht ausagieren. Bei der Schlafparalyse jedoch geschieht etwas Ungewöhnliches: Das Gehirn "erwacht" bereits, während die Muskellähmung des REM-Schlafs noch anhält. Es kommt zu einem kurzzeitigen Zustand, in dem die Betroffenen bei vollem Bewusstsein sind, aber unfähig, sich zu bewegen oder zu sprechen.

Hinzu kommen hypnagoge oder hypnopompe Halluzinationen: Trugbilder, die beim Einschlafen oder Aufwachen auftreten. In der Schlafparalyse wirken diese besonders real. Geräusche, Berührungen, ja sogar Stimmen oder Figuren können auftauchen – obwohl sie nur im Kopf existieren. Der Verstand registriert sie als Bedrohung, doch der Körper bleibt wehrlos. Dieses Zusammenspiel aus Lähmung, Klarheit und Halluzination macht die Schlafparalyse zu einem der unheimlichsten Zustände, die ein Mensch erleben kann.

Der Dämon auf der Brust

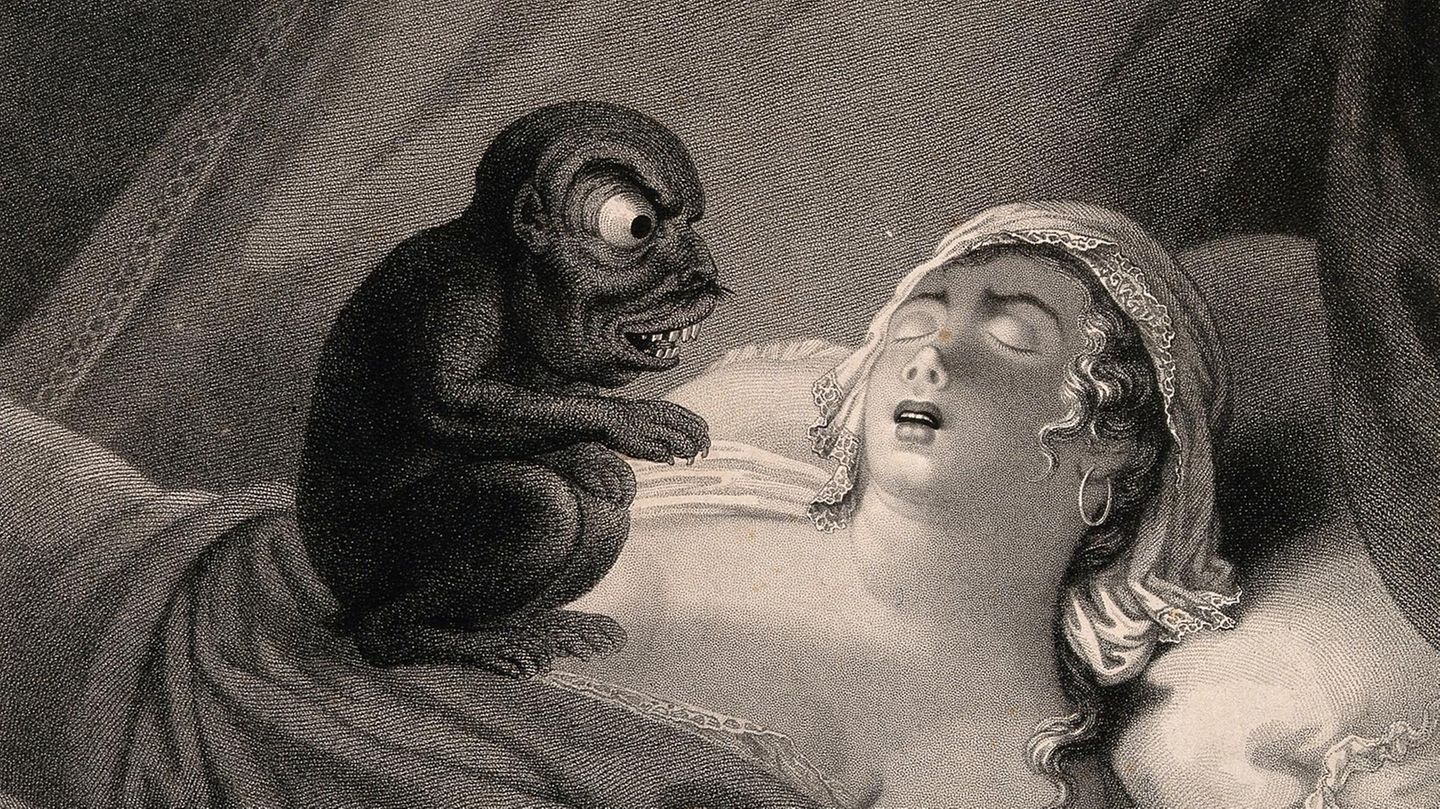

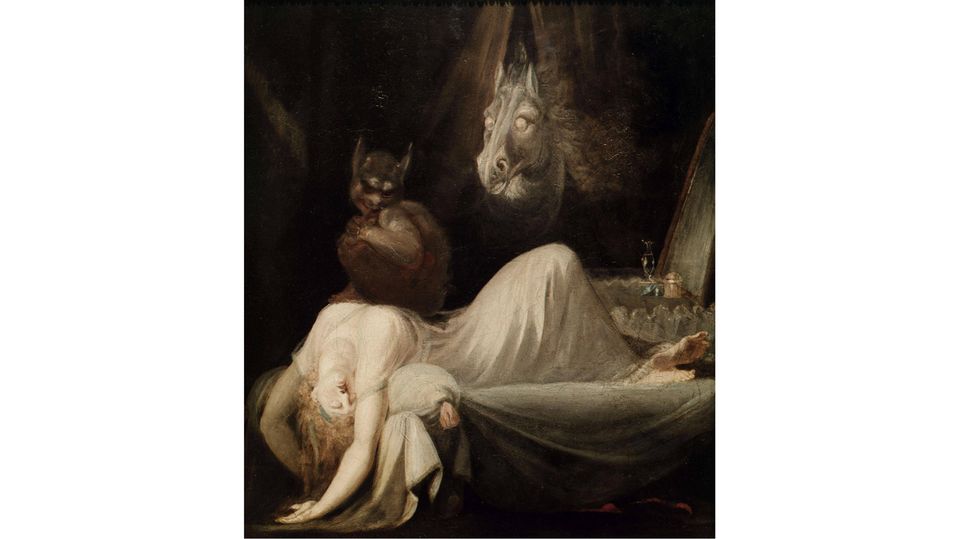

Kein Wunder also, dass das Phänomen über Jahrhunderte hinweg mystifiziert wurde. In vielen Kulturen gibt es Gestalten, die auffallend genau die Symptome der Schlafparalyse beschreiben. Im deutschen Sprachraum etwa war es der "Alp", ein Nachtgeist, der sich auf die Brust der Schlafenden setzte. In England sprach man vom "Old Hag", in Japan nennt man das Phänomen "Kanashibari", in Südostasien glauben manche, von Geistern besessen zu sein. Die Beschreibungen ähneln sich, obwohl sie aus ganz unterschiedlichen Weltregionen stammen.

Noch bis ins 20. Jahrhundert wurden Betroffene nicht selten für psychisch krank gehalten – oder, schlimmer noch, als vom Teufel besessen stigmatisiert. Erst in den letzten Jahrzehnten ist es der Schlafforschung gelungen, die Schlafparalyse als neurologisch erklärbaren Zustand zu erfassen und zu enttabuisieren.

Wer ist betroffen – und warum?

Schätzungen zufolge erleben rund acht Prozent der Menschen irgendwann im Leben eine Form von Schlafparalyse. Besonders häufig betroffen sind junge Erwachsene, Menschen mit unregelmäßigem Schlafrhythmus, Jetlag oder Schichtarbeit. Auch Schlafmangel, Stress oder psychische Belastungen können eine Rolle spielen. In manchen Fällen tritt das Phänomen einmalig auf, in anderen wiederholt es sich über längere Zeiträume.

Medizinisch gilt die isolierte Schlafparalyse – also ohne Zusammenhang mit anderen Erkrankungen wie Narkolepsie – als harmlos. Dennoch kann sie das Wohlbefinden stark beeinträchtigen und extrem verstörend wirken. Viele Betroffene vermeiden es aus Angst sogar, überhaupt ins Bett zu gehen.

Was hilft gegen die nächtliche Lähmung?

Der wichtigste Schritt ist, das Phänomen zu verstehen. Wer weiß, was im Körper vor sich geht, verliert oft einen Teil der Angst. Auch eine gute Schlafhygiene hilft: regelmäßige Bettzeiten, ein ruhiger Abend, kein Koffein oder grelles Bildschirmlicht vor dem Einschlafen. Bei häufigem Auftreten kann eine schlafmedizinische Abklärung sinnvoll sein.

Inzwischen gibt es sogar erste Ansätze zu gezieltem Training: Manche Betroffene lernen in sogenannten luziden Träumen, Kontrolle über ihre Erlebnisse zu gewinnen. Andere versuchen, durch Techniken wie kontrollierte Atmung oder gedankliche Fokusverlagerung die Dauer der Schlafparalyse zu verkürzen.

Die Rückkehr aus der Nacht

So erschreckend die Erfahrung auch sein mag: Die meisten Episoden dauern nur wenige Sekunden bis Minuten. Dann löst sich der Bann. Die Muskeln gehorchen wieder, die Stimme kehrt zurück, das Licht des Morgens wirkt plötzlich ganz real. Nur das Herz schlägt vielleicht noch schneller als sonst.

Was einst als Spuk galt, ist heute erklärbar. Und vielleicht ist genau das die größte Entzauberung – aber auch eine stille Erleichterung für alle, die in der Nacht schon einmal erwacht sind, ohne sich rühren zu können.