Impfungen gegen bestimmte Krebserkrankungen gehen einer neuen Analyse zufolge bei Kindern und Jugendlichen stark zurück. Besonders deutlich ist dies bei 15- bis 17-jährigen Jungen, wie eine Auswertung der Krankenkasse DAK-Gesundheit unter ihren Versicherten ergab, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Hier sanken die Erstimpfungen gegen Humane Papillomaviren (HPV) 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 42 Prozent. In der gesamten Altersspanne von 9 bis 17 Jahren habe es bei Jungen ein Minus von 31 Prozent und bei Mädchen einen Rückgang von 21 Prozent gegeben.

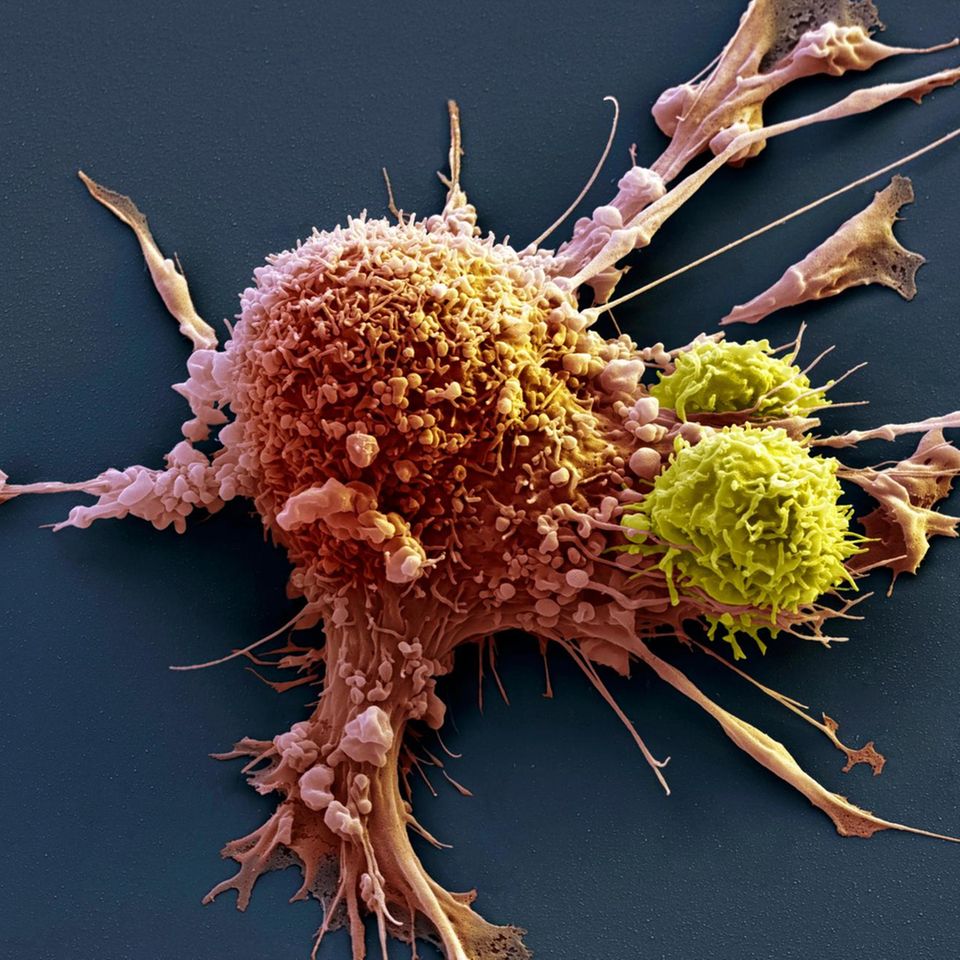

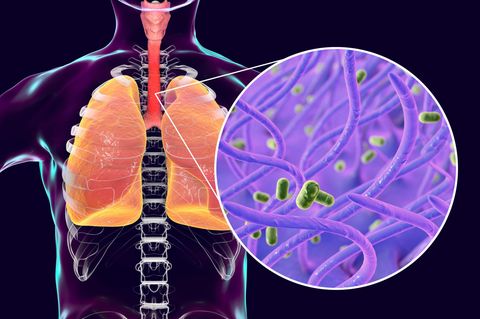

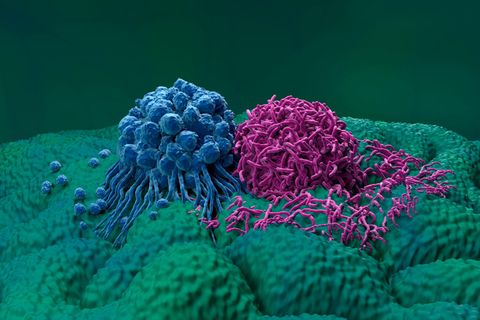

Humane Papillomaviren (HPV) werden sexuell übertragen und können unter anderem Gebärmutterhalskrebs und Krebs im Mund-Rachen-Raum hervorrufen. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Impfung für Mädchen und Jungen von 9 bis 14 Jahren. Ist sie bis dahin nicht erfolgt, rät sie, diese bis zum Alter von 17 Jahren nachzuholen. Es sind jeweils zwei oder drei Impfstoffdosen erforderlich.

Impfrückgang als Folge der Coronapandemie?

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte bezeichnet die Impfquote als "besorgniserregend niedrig". Darüber, wie dieser massive Rückgang zu erklären sei, könne er nur spekulieren, sagte Präsident Thomas Fischbach. "Sicherlich hat die HPV-Impfung im Zuge der hohen medialen Aufmerksamkeit rund um die Corona-Schutzimpfung zeitweise weniger Beachtung erfahren. Auch kann ich eine leicht erhöhte Impfskepsis beobachten, ausgelöst durch die vielen Diskussionen um vermeintliche Folgeschäden der Corona-Schutzimpfung." Das habe ganz bestimmt auch Auswirkungen auf die HPV-Impfung.

Laut Robert Koch-Institut erkranken in Deutschland im Jahr über 6000 Frauen und rund 1600 Männer an HPV-bedingtem Krebs. Die Impfung, - die im Jugendalter verabreicht wird - kann im großen Umfang davor schützen. In den Jahren 2020 und 2021 erhielten laut DAK-Bericht jeweils rund 10 Prozent der 9- bis 17-Jährigen eine Erstimpfung gegen HPV. 2022 waren es nur noch 7,4 Prozent.

Positive und negative Folgen der Impfung

Jüngst wurde das Ergebnis einer finnischen Studie im Fachjournal "Cell Host & Microbe" veröffentlicht. Demnach führt die HPV-Vakzine (vor allem wenn sie genderneutral verimpft wird) zuverlässig zu einer Herdenimmunität gegenüber den HPV-Hochrisikovarianten, gegen die geimpft wurde. Gleichzeitig ermöglichte die Impfung es aber anderen HPV-Virusvarianten, sich in der Bevölkerung auszubreiten.

Die Forschenden der aktuellen Studie untersuchten die Ausbreitung von unterschiedlichen HPV-Varianten in insgesamt 33 Gemeinden in Finnland. In einigen Gemeinden erhielten sowohl Mädchen als auch Jungen bis 15 Jahre eine Impfung gegen die HPV-Hochrisiko-Varianten 16 und 18. In manchen Gemeinden wurden dagegen nur Mädchen geimpft und in anderen wiederum keine Impfungen gegen HPV vorgenommen.

Wichtige Implikation für die Screening-Strategie

Im Abstand von vier und acht Jahren nach der Impfung testeten die Forschenden auf das Vorkommen von sechzehn unterschiedlichen HPV-Varianten. Das Ergebnis: Die Herdenimmunität war in den Gemeinden am stärksten, in denen Mädchen und Jungen sich impfen ließen, allerdings breiteten sich dort die HPV-Varianten stärker aus, gegen die nicht geimpft worden war.

Die Forschenden leiten aus ihren Studienergebnissen ab, dass die Impfung für beide Geschlechter sinnvoll ist. Sie leiten ebenso Implikationen für die Strategie ab, wie HPV und damit einhergehende Erkrankungen wie etwa Gebärmutterhalskrebs in Zukunft einzudämmen sind. Ein höheres Krebsrisiko durch die Ausbreitung neuer Varianten sah der an der Studie beteiligte Genetiker Ville Pimenoff jedoch nicht.

Das Prinzip des "Type Replacements" nach erfolgreicher Eliminierung sei bekannt, andere Virusvarianten würden die "freigewordene onkologische Nische" besetzen, so argumentierte Dr. Tim Waterboer, Abteilungsleiter Infektionen und Krebs-Epidemiologie am Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg gegenüber dem deutschen "Science Media Center".

"Grundsätzlich ist es so, dass wenn sich evolutionärer Druck auf ein Virus auswirkt, dieses dem Druck ausweicht." Evolutionärer Druck entstand in diesem Fall gegen die zwei gefährlichen Typen 16 und 18. Plausibel sei es laut Waterboer, dass diese Hochrisikotypen langfristig durch andere Hochrisikovarianten ersetzt werden könnten, was zu einer Änderung der Zusammensetzung der Hochrisikotypen führe. Auswirkungen auf Niedrigrisikotypen wie 6 oder 11 seien laut dem Experten "eher nicht zu erwarten".

Die finnische Studie könnte dazu beitragen, das Screening-Verfahren für HPV zu optimieren oder Impfstoffe anzupassen. Befragte Experten sahen gegenüber dem "Science Media Center" jedoch mehrheitlich keine dringende Notwendigkeit, das aktuelle Screeningverfahren in Deutschland zu verändern. Die Vakzine bleibt damit weiterhin trotz dieser differenzierten Studienergebnisse ein hochwirksamer Schutz für Kinder und Jugendliche vor Krebs.

Die Studienergebnisse aus Finnland zeigen, dass die Vakzine sowohl für Mädchen als auch für Jungen zu empfehlen ist, um die größte Herdenimmunität gegenüber HPV-Viren zu erzielen.

Die WHO hat sich ein hohes Ziel gesteckt: Sie möchte bis 2030 eine 90 Prozent Impfquote bei Mädchen bis zum 15. Lebensjahr weltweit erreichen. Dazu veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation die 90-70-90 Strategie, mit der sie gegen Gebärmutterhalskrebs vorgehen will: Bis 2030 sollen nicht nur 90 Prozent der Mädchen bis zu ihrem 15. Lebensjahr die vollständige HPV-Vakzine erhalten haben. Zudem sollen 70 Prozent der Frauen bis 35 Jahre mit einem aussagekräftigen HPV-Test gescreent worden sein, und ein weiteres Mal bis zu ihrem 45. Lebensjahr. Schließlich sollen 90 Prozent der Frauen, die an Gebärmutterhalskrebs leiden, eine entsprechende Behandlung erhalten können. Mit dieser Strategie sollen Zervixkarzinome in absehbarer Zukunft zur seltenen Erkrankung werden.