Darmbakterien spielen nicht nur eine wichtige Rolle bei der Verdauung, sondern beeinflussen unter anderem auch das Gewicht. Wie sie genau darauf wirken, zeigt ein Team unter Leitung von Forschern der Universität Kopenhagen im Journal "Nature Microbiology". Fernziel ist etwa ein Medikament zum Abnehmen, das Substanzen enthält, die wir ohnehin im Körper haben.

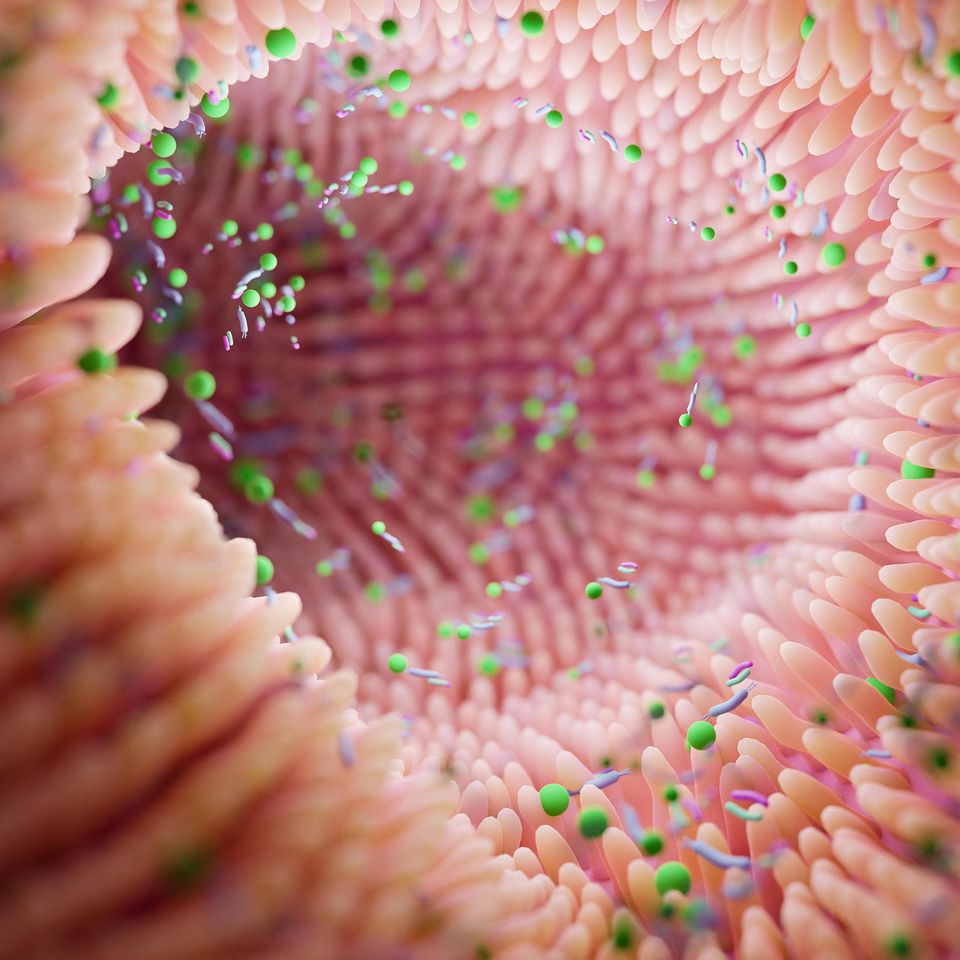

In unserem Darm leben Billionen von Bakterien, die nicht nur bei der Verdauung helfen. Sie produzieren auch Stoffe, die in den Blutkreislauf gelangen, auf das Immunsystem wirken und sämtliche Organe des Körpers beeinflussen können.

Ein Bakterium, das schlank macht?

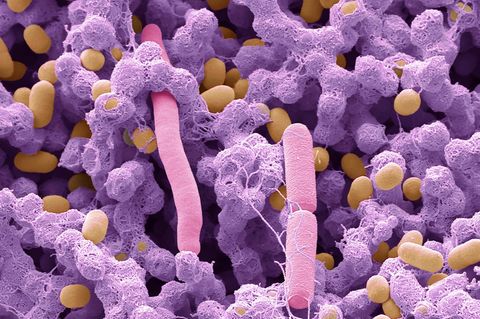

Im Fokus des Teams standen bestimmte Stämme des Bakteriums Ruminococcus torques. Je mehr Fett Menschen haben, desto weniger dieser Bakterien leben in ihrem Verdauungstrakt. Die Bakterienstämme produzieren zwei Substanzen: Rordep1 und Rordep2. Sie ähneln dem Hormon Irisin, das während körperlicher Aktivität von Muskeln freigesetzt wird und eine Rolle im Fettstoffwechsel spielt.

"Wir haben festgestellt, dass die Menge der Rordep-produzierenden Bakterien zwischen Individuen um bis zum 100.000-Fachen variieren kann – und dass Menschen mit einem hohen Anteil dieser Bakterien tendenziell schlanker sind", sagt Hauptautor Yong Fan vom Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research der Universität Kopenhagen.

"In Experimenten mit Ratten und Mäusen, die entweder Rordep-produzierende Darmbakterien oder die Rordep-Proteine selbst erhielten, beobachteten wir eine geringere Gewichtszunahme, niedrigere Blutzuckerwerte und eine erhöhte Knochendichte", so Fan.

Weniger Fett, mehr Knochendichte

Die Gabe dieser Bakterienstämme verbesserte bei Mäusen die Fähigkeit, Zucker zu verarbeiten (Glukosetoleranz), erhöhte die Knochendichte und verringerte die Fettmasse. Getestet wurden unter anderem schlanke Mäuse, die eine fettreiche Kost bekamen, und auch solche, die durch kalorienreiche Kost adipös geworden waren.

Für weitere Versuche nutzten die Forscher Rordep1 direkt. Bekamen Ratten dies in die Bauchfellhöhle verabreicht, so erhöhte dies die Spiegel des Glukagon-ähnlichen Peptids 1 (GLP-1) und des Peptids YY, die beide den Appetit hemmen. Zudem erhöhte sich die Konzentration an Insulin, das die Aufnahme von Glukose in Körperzellen reguliert und den Blutzucker senkt. Rordep1 senkte jedoch auch die Konzentration des Hormons GIP (glucose-dependent insulinotropic polypeptide), das unter anderem die Freisetzung von Insulin fördert, wenn der Blutzuckerspiegel nach einer Mahlzeit erhöht ist.

Forscher haben Unternehmen gegründet

Die Forschungen zur Rolle von Darmbakterien für die menschliche Gesundheit haben nach Angaben der Universität Kopenhagen bereits vor zwei Jahren zur Gründung des Biotech-Unternehmens GutCRINE geführt, was die Universität finanziell unterstützt habe. "Die ersten klinischen Studien laufen bereits", so die Hochschule. In einer Studie werde die Wirkung lebender Bakterien getestet, die Rordep1 produzieren, in einer anderen die Wirkung der reinen Substanz.

"Wir übertragen unsere Grundlagenforschung nun auf Studien mit Menschen, um herauszufinden, ob Rordep-produzierende Bakterien oder Rordep-Proteine – in natürlicher oder chemisch modifizierter Form – die Grundlage für eine neue Klasse biologischer Medikamente namens Pharmabiotika bilden können", sagt Seniorautor Oluf Pedersen von der Universität Kopenhagen. Allerdings werde der Einsatz noch lange dauern. "Mit einem Zeithorizont von 10 bis 15 Jahren wollen wir das Potenzial Rordep-produzierender Bakterien sowohl zur Vorbeugung als auch zur Behandlung prüfen."

Hoffnungsträger gegen Volkskrankheiten

Dabei möchte das Team laut Pedersen untersuchen, ob sie zur Vorbeugung häufiger chronischer Erkrankungen eingesetzt werden können. "Außerdem wollen wir herausfinden, ob modifizierte Rordep-Proteine als zukünftige Medikamente gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Fettleibigkeit, Diabetes und Osteoporose entwickelt werden können.