Elisa Ferrara* schlägt ihre Augen auf. Sie trägt ein Hemd, das hinten offen ist, ein Beatmungsschlauch drückt Luft in ihre Lunge. Am Fußende des Bettes stehen Menschen in gelben Kitteln, maskiert mit Mundschutz, Haarnetz, Brille, und halten ihr handgeschriebene Zettel vors Gesicht:

Siamo in un ospedale a Bonn. Hai dolore? Respira bene?

Wir sind in einem Krankenhaus in Bonn. Haben Sie Schmerzen? Können Sie gut atmen?

Einmal scheint Elisa Ferrara schwach zu nicken. Einer der Menschen sagt: „Guten Morgen!“

In Bergamo fiel die Italienerin ins Koma, in Bonn erwacht sie Wochen später an Schläuchen. Ein Moment, den Pflegerinnen, die ihr beistanden, immer wieder schildern. Ein Moment wie aus einem Katastrophenfilm. Elisa Ferrara, 66, und Mario Grazzini, 51, sind die ersten schwer kranken Covid-19-Patienten aus Italien, die das Universitätsklinikum Bonn aufnimmt.

Wenige Tage zuvor hat die Deutsche Luftwaffe sie nach Nordrhein-Westfalen geflogen. Die Bonner wissen nicht viel über ihre italienischen Patienten. Nur, dass beide aus Bergamo kommen, eine Familie haben, in ihrer Heimat beatmet wurden, die Kapazitäten dort aber nicht ausreichen, um sie weiter zu behandeln. Und dass diese Reise ihre letzte Chance zum Überleben ist.

„Nur keine italienischen Verhältnisse“ hieß das Mantra, das uns in den Shutdown begleitete; die Berichte aus Kliniken, in denen Betten für Erstickende fehlen, Pflegekräfte am Ende sind, Menschen ohne ihre Angehörigen sterben. Deshalb wurden die Krankenhäuser in Deutschland zur vordersten Front gegen das Virus SARS-CoV-2, den neuen Feind. Und deshalb haben wir alle uns wochenlang in Isolation begeben: um das Schlimmste zu verhindern. In der Uniklinik Bonn aber mussten sie mit dem Schlimmsten rechnen.

Uns nennen sie in der Klinik „die Welt da draußen“: die Lehrer, Klempnerinnen, Verkäufer, Ingenieurinnen, Bäcker, Journalisten. Uns, die wir unsere eigenen Kämpfe mit SARS-CoV-2 ausfechten. Mit der Einsamkeit, der Angst vor finanziellem Ruin, den Thesen von Verschwörungstheoretikern, der Sorge um die alten Eltern. Einen Kampf aber kämpfen die wenigsten von uns: den gegen das Virus selbst. Für die meisten bleibt SARS-CoV-2 ein Feind, dem sie niemals begegnen.

Während das öffentliche Leben erlahmte, haben der Fotograf Daniel Etter und ich „die Welt da draußen“ verlassen und insgesamt vier Wochen „drinnen“ verbracht, im Universitätsklinikum Bonn. Wir begleiteten Menschen, die diese Maschine auch in einem Ausnahmezustand am Laufen halten, und erlebten den Angriff des Virus aus ihrer Perspektive. Für den Intensivmediziner ist Corona ein Tanz mit dem Körper, für den Krankenhaus-Einkäufer ein schlechtes Geschäft, für den Chef der Notaufnahme ein guter Plan. Für Schwestern und Pfleger ist Corona ein Alarmtonquiz, für die Seelsorgerin ein Liebesbrief, den sie einer Patientin vorliest. Und für einen Menschen in diesem Haus wird Corona ein Wunder sein.

I. Corona, ein Feuerwehreinsatz

Eines Abends Ende Februar kommt das Virus im Wohnzimmer des Krankenhaushygienikers Steffen Engelhart an. Er hat gerade mit seiner Familie gegessen, da klingelt sein Telefon. Die Klinik habe den ersten positiven Test auf SARS-CoV-2, sagt der ärztliche Direktor. Engelhart fährt sofort los.

Im Labor der Klinik überzeugt er sich vom positiven Ergebnis. Minuten später hat er die infizierte Person am Telefon. Ein Student, der mit leichten Symptomen in der Notaufnahme auftauchte, einen Abstrich genommen bekam und längst nach Hause gefahren ist. Er hat zuvor Schülergruppen Nachhilfe gegeben: mehr als 100 Kindern. 100! Kurz vor Mitternacht wählt Engelhart die 112 und lässt sich mittels einer geheimen Durchwahl mit dem Gesundheitsamt verbinden.

Um vier Uhr in der Früh treffen sich: die Leiter von Ordnungs- und Gesundheitsamt, die Chefs von Polizei und Feuerwehr, der Schul-, der Klinik- und der Stadtdirektor. Allen ist klar: Sie müssen verhindern, dass sich das Virus weiter verbreitet. Bald macht jemand den Vorschlag, die betroffenen Kinder zur Testung ins Klinikum zu bestellen. Abstrichzentren gibt es zu jener Zeit noch nicht in Bonn.

Mehr als 100 potenziell Corona-positive Kinder mitsamt Familie drohen ohne Hygieneplan für einen Massenabstrich ins Krankenhaus einzufallen.

Steffen Engelhart, 57, ist Arzt und arbeitet als Leiter der Stabsstelle Krankenhaushygiene. Andere Ärzte am Klinikum behandeln Menschen mit gebrochenen Beinen oder kranken Herzen. Er kümmert sich um einen viel komplexeren Patienten: das Universitätsklinikum selbst. Ein Haus, das alle medizinischen Fachgebiete auf höchstem Niveau in 32 Kliniken vereint – ein „Maximalversorger“ mit 8000 Mitarbeitern und 430 000 Patienten im Jahr. Hunderttausende potenzieller Keimschleudern.

Engelharts Job ist es, zu verhindern, dass Patienten und Personal einander anstecken. Dafür leitet er ein Team aus sieben Hygiene-Detektiven. Entscheidungen, die er trifft, retten im Verborgenen Leben: Wie muss eine Station gebaut sein, damit ein Pfleger nicht von einem kontaminierten Bereich durch einen sauberen laufen muss? Was, wenn ein Patient einen Keim in seiner Blase trägt und im Nebenzimmer ein Immungeschwächter liegt? Oder wenn ein fiebriger Reiserückkehrer durch die Kantine läuft? Soll ein Zimmer entseucht, ein Bett gesperrt oder vorsorglich ein Antibiotikum eingenommen werden?

Engelhart ist ein korrekter Mensch. Einer, der „ich befand mich in der Häuslichkeit“ sagt, wenn er „ich war zu Hause“ meint, und der Aussagen mit Paragrafen aus dem Infektionsschutzgesetz untermauert. In jener Nacht liefert er ein Meisterstück ab, das er nie so nennen würde. Er sagt stattdessen: „Das war von allen eine stramme Leistung.“

Es ist schon hell, als Engelhart vor rund 60 Feuerwehrleuten der Berufsfeuerwehr steht. Ein Abstrichstäbchen in seiner Hand, den Pflegedirektor der Klinik als Demonstrationsobjekt vor sich. Der Direktor öffnet den Mund, und Engelhart zeigt den Feuerwehrleuten, wie tief und mit welchem Druck man korrekt einen Corona-Abstrich macht.

Dann schwärmen die Männer aus. Klingeln maskiert an 100 Haustüren und streichen die Kinder ab.

Erzählt Engelhart von dieser Nacht, wird klar: Es macht nicht nur an den Beatmungsplätzen einer Klinik einen Unterschied, ob ein einzelner Patient kommt oder mehr als 100 gleichzeitig erscheinen. Und es ist für die Gesundheit und damit die Funktionskraft eines ganzen Hauses nicht relevant, ob diese Patienten schwer krank sind oder nur leichte Symptome zeigen. Allein schon das Risiko einer Verseuchung ganzer Stationen, die Gefahr, dass die Lage kippen könnte, verändert alles im Alltag eines Krankenhauses. Seit jener Nacht tagt am Uniklinikum regelmäßig die „Task Force Covid-19, zu der Ärztinnen und Pfleger, Klinikdirektoren, Einkäufer und Virologinnen gehören. Auch Engelhart berichtet dort vom Stand der Dinge. Bislang konnte er immer sagen: alles im Griff.

II. Corona, ein Knistern

Die italienischen Patienten sind angekommen, erzählten die Kollegen von der Tagschicht bei der Übergabe an die Nachtschicht. Die Intensivpflegerin Annemie Heinz, 44, trat gerade ihren Dienst an. Der Mann aus Bergamo, Mario Grazzini, liege auf der Nachbarstation. Die Frau, Elisa Ferrara, hier,

in Zimmer zehn – die erste Covid-19-Patientin der anästhesiologischen Intensivstation.

Als es darum ging, wer sich während der Nacht um Ferrara kümmern würde, sagte Annemie Heinz: „Ich übernehme das!“ Da wurde es im Aufenthaltsraum seltsam still.

So erinnert sie sich daran. Natürlich hätte sich auch jemand anderes gefunden, sagt sie. Wie sonst auch. Aber am Anfang der Pandemie war die Unsicherheit groß.

Später stand Annemie Heinz an Ferraras Bett und schaute die bewusstlose Frau aufmerksam an. Das Gesicht der Italienerin war rosig, ihre Haut deutete auf eine ausgeglichene Flüssigkeitsversorgung hin. Heinz meinte das Südländische in ihren Gesichtszügen erkennen zu können. Sie legte sanft die Hand auf ihre Schulter.

In jener Nacht war Annemie Heinz sicher, dass Elisa Ferrara die Virusattacke überleben würde.

Das Uniklinikum Bonn hat neun Intensivstationen mit 113 Beatmungsplätzen. Die schwer erkrankten Covid-19-Patienten sind auf drei Stationen verteilt. Die anästhesiologische Intensivstation, auf der Annemie Heinz arbeitet, ist zuständig für komplizierte Beatmungsfälle. Ein Zentrum für Menschen mit ARDS, „Acute Respiratory Distress Syndrome“: schweres Lungenversagen. Patienten, die von kleinen Krankenhäusern oder anderen Stationen nicht versorgt werden können, bekommen hier noch eine Chance. Manche nennen die Station „die letzte Wiese“.

Wer sie während des Shutdowns betreten will, muss an einem Wachmann vorbei. Wegen des Besuchsverbots und der Diebstähle von Desinfektionsmitteln und Atemmasken sind Sicherheitskräfte Tag und Nacht im Klinikum unterwegs. Normalerweise kontrollieren sie Besucher von Großveranstaltungen oder Diskotheken. Jetzt müssen sie Angehörige abweisen. Einmal legt ein Kahlrasierter seine tätowierte Hand zum Trost auf die Schulter einer älteren Frau, die nicht zu ihrem Mann darf.

Annemie Heinz sagt, als sie vor 24 Jahren ihre Ausbildung zur Pflegerin begann, sei sie auf manchen Stationen „wie eine Dienstleisterin“ behandelt worden. Eine, die Betten aufschüttelt, Essen bringt, „wie in einem Hotel“. Heute ist sie eine hoch spezialisierte Fachkraft. Auf Station spricht niemand von „den Pflegern“ und „den Ärzten“, es heißt immer „das Team“.

Nach der Italienerin sind noch zwei Covid-19-Patienten hier „eingezogen“. Annemie Heinz steht am Bett eines Kranken, prüft das Beatmungsgerät, all die Monitore und Medikamente: gegen Infektionen und Schmerz, zur Sedierung. Sie weiß, dass sie manche dieser Medikamente besonders stark überwachen muss, weil sie die Gefäße verengen und Patienten so ihre Fingerkuppen verlieren könnten. Ihr fällt auf, dass die Haut des Mannes beim Darüberstreichen knistert. Ein Zeichen dafür, dass sich Luft im Körper verteilt. Er leidet an einem Lungenemphysem: Seine Lunge wird löchrig. Heinz stellt für alle Geräte die „Alarmgrenze“ ein. Bei jedem Patienten müssen die Maschinen bei einem anderen Wert Alarm schlagen.

Hört man als Laie nur sehr viel Piepen, Pumpen und Klopfen, können die Pflegekräfte mehr als 50 Alarmtöne unterscheiden: Knick im Kabel, Medikament leer, Lungenmaschine streikt; Irgendwas-ist-ab-Alarm, Sauerstoffsättigung zu niedrig, Blutdruck zu hoch; Dialyse gestartet, Luftblase im Schlauch, Blutkonservenkühlschrank zu warm. Herzstillstand-Alarm. Einmal, auf einer Weihnachtsfeier, machten sie bei Keksen und Glühwein ein „Alarmton-Quiz“.

III. Corona, ein Tanz mit dem Körper

An einem Nachmittag kommt eine Kollegin von Annemie Heinz aus einem Covid-19-Zimmer, streift zwei Paar Handschuhe, Kittel und Haarnetz ab, wirft ihre Schutzbrille in einen Eimer mit Desinfektionslösung und hebt ihr durchgeschwitztes Hemd an. Sie sagt: „Augen auf bei der Berufswahl!“ Dann steckt sie ein Blutröhrchen in eine Maschine. Die spuckt einen Zettel aus, nicht größer als ein EC-Beleg.

Immer wieder sieht man Pfleger mit diesen kleinen Zetteln in der Hand. Sie zeigen die Werte der „Blutgasanalyse“ an, einer Blutuntersuchung, bei der neben Sauerstoffgehalt und pH-Wert auch gemessen wird, ob der Körper die Kraft hat, verbrauchten Sauerstoff in Form von Kohlendioxid loszuwerden.

Wenn Stefan Münster, Oberarzt der anästhesiologischen Intensivstation, auf die Zettel schaut, sagt er entweder: „Das sind aber schöne Gase!“ Oder: „Das sind aber keine schönen Gase!“

Das Urteil entscheidet mit darüber, ob ein Patient von der Beatmungsmaschine befreit wird oder seine Nieren überwacht werden müssen; ob sie rasch eine Schnittbildtomografie anmelden oder noch mal Blut abnehmen. Ob sie einen Menschen sterben lassen oder weiter Maximaltherapie fahren.

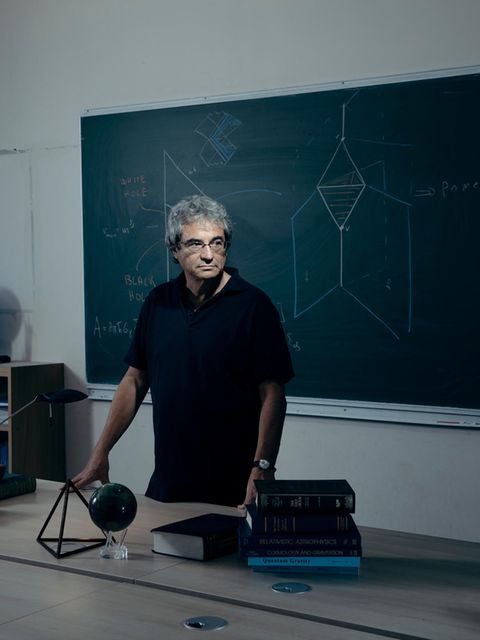

Stefan Münster, 40, nennt das Team der Intensivstation „meine zweite Familie“. Viele Pfleger kennen ihn noch als Studenten, als er auf der Station die hohe Kunst der Intensivmedizin erlernte.

Einerseits, sagt Münster, ähnelt die Behandlung von Covid-19-Kranken der von anderen Intensivpatienten. Andererseits tauchen immer neue Probleme auf: Mal spielt die Blutgerinnung verrückt, mal zerstört SARS-CoV-2 die Lunge, oder das Immunsystem entgleist. Um mehr über Covid-19 zu lernen, rufen Münster und seine Kollegen spät abends noch Kollegen in Italien und den USA an. Münsters Patienten liegen fast alle in Narkose und haben einen Schlauch im Hals. Hinter dem Schlauch, im Innersten der Lungenflügel, vollbringen die Beatmungsmaschinen etwas, das Münster „einen Tanz mit der Physiologie des Körpers“ nennt.

Atmet ein Gesunder ein, flacht sein Zwerchfell ab, jener bogenförmige Atemmuskel, der den Brust- vom Bauchraum trennt. Bei der Abwärtsbewegung zieht das Zwerchfell die Lunge auseinander, ein Unterdruck entsteht. Dabei strömt Luft in die Verästelungen der Atembäumchen bis zu den Lungenbläschen, Sauerstoff gelangt ins Blut.

Beatmungsgeräte können den Unterdruck nicht nachahmen. Stattdessen leiten die Maschinen mittels Überdruck Sauerstoff in die Bronchien. Die Beatmungsgeräte sind über die Jahre immer besser geworden: die Evita 1. Die Evita XL. Die Evita Infinity V500.

Je kaputter die Lunge durch die Attacke des Coronavirus ist, je schlechter also der Gasaustausch zwischen den Lungenbläschen und den Blutgefäßen funktioniert, desto höher muss Münster die Drücke der Maschine einstellen.

Im besten Fall, bei einem Großteil der schwer beatmeten Patienten, erholt sich der Körper nach der Therapie. Im schlechteren Fall beginnt sich die Lunge gegen die hohen Drücke zu wehren: Sie wird steifer. Noch höherer Druck ist jetzt notwendig, damit zumindest ein bisschen Sauerstoff im Blut ankommt.

Damit es gar nicht so weit kommt, muss Münster genau wissen, wie er die Maschinen einzustellen hat. Außerdem muss er den Patienten die Chance geben, aus eigener Kraft mit zu atmen, weil sonst das Zwerchfell verkümmert.

Während dieses Hin und Her zwischen Mensch und Maschine drehen sie den Patienten immer wieder auf den Bauch, um die Luftverteilung in der Lunge zu verändern. Weil allein das Umdrehen lebensgefährlich ist, sind neben vier Pflegern auch stets Münster oder ein anderer Arzt dabei.

Bei Gesprächen mit Angehörigen schwer kranker Patienten sagt Münster niemals Sätze wie: „Ihre Ehefrau ist über den Berg“. Er sagt: „Heute war ein guter Tag.“ Oder, falls es kritisch ist: „Heute war kein guter Tag. Aber morgen ist ein neuer Tag.“ Er tut das, weil seine Arbeit so unvorhersehbar ist. Weil der Zustand zwischen Leben und Sterben nirgendwo im Krankenhaus in so vielen Wellen verläuft wie auf einer Intensivstation: Einem Covid-19-Patienten geht es nachmittags so schlecht, dass ein Pfarrer kommt, um die letzte Salbung zu erteilen. Tage später fühlt sich der vermeintlich Sterbende plötzlich so gut, dass er auf eine andere Station verlegt werden kann. Oder Elisa Ferrara: Als die Italienerin zum ersten Mal die Augen aufschlägt, diskutieren Pfleger, ob sie die Hörgeräte der Frau aus Bergamo nachschicken lassen sollen, um sich bald besser mit ihr unterhalten zu können. Wenige Tage später liegt Ferrara wieder in tiefer Betäubung: schlechte Gase.

IV. Corona, eine Zaubermaschine

Etwa elf Schritte sind es vom Büro des Oberarztes Stefan Münster bis zum Ausgang der anästhesiologischen Intensivstation. Er schafft es eigentlich nie, die Schritte am Stück zu gehen. Ständig wird er angehalten: von Intensivpflegern, die ihm die aktuellen „Gase“ unters Gesicht halten, von Assistenzärzten, die das Vorgehen bei einem Patienten besprechen möchten.

Einmal, während er mit seinen Kollegen über die schwierige Behandlung eines Covid-19-Patienten spricht, werden sie in ein Zimmer gerufen, in dem ein Patient reanimiert wird. Am Bett ist die Situation unübersichtlich, zu viele Personen im Zimmer. Da tut Münster etwas, das er fast nie macht. Er erhebt seine Stimme: „Jetzt mal Ruhe!“ Während ein Arzt weiter auf den Brustkorb des Patienten drückt, beobachtet Münster die Monitore und ordnet die Szenerie. Zurück im Besprechungsraum, verliert er kein Wort darüber, dass er eben geholfen hat, ein Leben zu retten. Er sagt stattdessen zu seinen Kollegen: „So, wo waren wir stehengeblieben?“

Manchmal, sagt Stefan Münster, sei er froh über die 40 Minuten Autofahrt nach Hause. Er nutzt die Zeit, um den Kopf frei zu kriegen, weil er mit seiner Familie so wenig wie möglich über seine Arbeit sprechen will.

Die gestiegene Anspannung während des Shutdowns merken sie ihm natürlich trotzdem an. Neulich legte sich seine Tochter morgens auf seinen Bauch und weigerte sich, abzusteigen. So wollte sie verhindern, dass er wieder ins Krankenhaus fuhr.

Am späten Abend steht Stefan Münster am Bett einer Patientin und hält eine Sonde, die über ein kleines Loch am Hals in der Lunge der narkotisierten Frau steckt. Behutsam schiebt er das videogesteuerte Gerät in die Atemwege vor. Dabei lässt er die Sonde immer wieder vor und zurück gleiten.

„Ha! Da haben wir aber einen großen Kameraden!“, ruft er, zieht die Sonde vorsichtig heraus und streift von einem kleinen Greifarm einen geronnenen Blutspfropfen ab. So geht das weiter: Sonde in die Lunge, vor, zurück, vor. Ha! Vor, zurück, vor. Ha!

Über eine Stunde lang. Später sagt er, das sei ganz typisch für beatmete Patienten. In deren Bronchien sammelten sich Schleim- und Blutspfropfen. Die müsse er regelmäßig „herausfischen“.

Draußen sprechen die Menschen oft davon, dass Covid-19-Patienten beatmet werden müssen. Hier drinnen wissen sie, dass Intensivmedizin viel mehr ist als das. Nicht nur, dass Münster ständig in den Luftwegen beatmeter Patienten nach Schleimsekreten „fischen“ muss. Wenn er zum Beispiel trotz Beatmungsmaschine zu dem Urteil „keine schönen Gase“ kommt, entscheidet er sich manchmal für die letzte Stufe des Heilversuchs: das Anschließen an eine künstliche Lunge. Eine Art Zaubermaschine, kaum größer als ein Werkzeugkoffer, die Blut künstlich mit Sauerstoff anreichert und Kohlendioxid abtransportiert.

Dafür werden Schläuche, daumendick, etwa in die großen Gefäße der Leisten geschoben. Durch einen Schlauch fließt das Blut in die Maschine und durch den anderen zurück in den Körper. In der Woche des Shutdown hängen ein paar schwer kranke Covid-19-Patienten an Lungenmaschinen. Weil viele kleine Krankenhäuser diese Technik der „extrakorporalen Membranoxygenierung“, kurz ECMO, nicht beherrschen, hat das Uniklinikum Bonn ein mobiles „ECMO-Einsatzteam“ gegründet. Immer wieder fährt oder fliegt ein Team aus Arzt und Pfleger im Schichtdienst in andere Kliniken, legt noch vor Ort eine Lungenmaschine an und transportiert Schwerkranke in ihr Haus.

Unterm Strich, sagt Münster, gehe es beim Einsatz all dieser Spitzentechnik immer darum, Zeit zu gewinnen. Zeit, damit die Medikamente wirken; damit der Körper Kraft sammelt. Zeit, damit ein kleines Wunder geschehe.

Auf dem Weg dorthin muss Münster Hunderte Entscheidungen treffen, die weitere Entscheidungen fordern. Wählt er zum Beispiel die künstliche Lunge, kann es passieren, dass das Gerät die Gerinnungseiweiße kaputt macht und der Patient innerlich zu bluten beginnt. Toleriert Münster aber die schwache Leistung der Lungen zu lange, fällt der pH-Wert auf den kleinen Zettelchen der Blutgasanalyse ab: Der Körper übersäuert. Dann sind auch die Nieren, der Darm, das Herz ein Problem.

Sie wissen auf der Intensivstation nicht sicher, was die Schlafenden von ihrer Behandlung mitbekommen. Wann das Gehör aussetzt oder ob unterbewusst auch in tiefster Narkose noch Worte bei den Patienten ankommen. Manchmal, wenn Stefan Münster einen Kampf aufgibt und die Maschine abstellt, wenn er das Herz auf dem EKG langsam sterben sieht, redet er auch dann noch mit dem Patienten, wenn der laut Bildschirm eigentlich schon tot ist.

Die Pflegerin Annemie Heinz fasst ihre Patienten immer an, um zu zeigen: „Ich bin da.“ Und sie spricht auch mit den Schlafenden. Eines Abends tritt sie ans Bett einer Frau, die im Koma liegt. Als sie ihr in die Augen leuchtet, sagt sie: „Achtung, es wird kurz hell.“ Sie sagt: „Nicht erschrecken, ich hebe Ihren Arm hoch.“ Sie sagt: „Vorhin hat Ihr Mann angerufen. Alle daheim denken an Sie.“ Dann: „Heute ist Mittwoch, der 29. April, wir haben jetzt 22.15 Uhr. Mein Name ist Annemie Heinz. Ich werde heute Nacht gut auf Sie aufpassen.“

V. Corona, ein Saisongeschäft

Zwei Dinge hat Anna-Maria Eis-Hübinger, akademische Direktorin der Virologie, in der Krise gelernt. Erstens: „Twitter!“ Dort postete der Virologe Christian Drosten die Anleitung für einen Corona-Test. „Selbst gestrickt“, sagt Eis-Hübinger, wie oft zu Beginn einer Krise, wenn Universitäten die ersten Verfahren entwickeln. Zweitens: „wie empfindlich der Weltmarkt ist“. Eis-Hübinger gehen die Zutaten für die Tests auf SARS-Cov-2 aus. Fährt in China ein Zug nicht, fehlt in Bonn das passende Enzym. Wenn nichts mehr geht, sagen Kollegen, kennt Eis-Hübinger immer noch jemanden, der jemanden kennt – und dann geht es weiter.

Frage vom Gesundheitsamt ans Labor: Kann man statt Abstrichtupfern auch Ohrenstäbchen aus der Drogerie zum Abstreichen der Patienten nehmen? Eis-Hübinger probiert es aus, lässt das Virus anzüchten, „vermehrt sich erschreckend gut“. Taucht die Wattestäbchen in die Virensuppe. Testet, ob man das Virus so nachweisen kann. Nicht zuverlässig, zu straff gewickelt.

Eigentlich ist die Hochphase der Virologen jetzt schon vorbei: Die geht normalerweise bis März, Influenza-Zeit. Gewissermaßen sei die Virologie ein „Saisongeschäft“, „ähnlich dem Weihnachtsgeschäft in Kaufhäusern“, sagt die Virologin. Diesmal sind sie von Influenza direkt in Corona „reingerutscht“. Ein Satz der Krise: Testkapazitäten erhöhen! Sie untersuchen nun statt 100 rund 1000 Proben pro Tag. Die Abstrichröhrchen werden in großen Müllsäcken zu den Laboren getragen.

Langsam bekommen sie die Lage in den Griff. Auch die Irren rufen nicht mehr so häufig an. Oft sagten die: Virologen hätten SARS-CoV-2 nur erfunden.

VI. Corona, eine Excel-Liste

Um Zustände wie in Italien zu vermeiden, gibt die Regierung draußen ein ehrgeiziges Versprechen: Noch ehe die Covid-19-Zahlen explodieren könnten, sollen doppelt so viele Intensivbetten mit Beatmungsgeräten in deutschen Kliniken stehen. Am Uniklinikum Bonn wollen sie die Zahl der Beatmungsplätze von 113 auf 202 erhöhen. Seit das Versprechen in der Welt ist, ploppt hier eine Arbeitsgruppe nach der nächsten auf: die „AG Verbrauchsmaterial“, die „AG Arzneimittel“, die „AG Beatmung“.

Ein Mann sitzt in fast allen diesen Arbeitsgruppen. Wenn seine Kollegen von ihm erzählen, klingt es manchmal, als sprächen sie von mehreren Personen. Von Stefan Lenkeit, dem Notfallmanager, von Lenkeit, dem Intensivpfleger. Oder von Lenkeit, dem Keyboarder der Band „Bosse“, zu deren Konzerten schon mal 10 000 Menschen kommen. In diesen Tagen aber vor allem: von dem Mann, der weiß, wie man 89 Intensivbetten aus dem Boden stampft.

Dafür hat er sich gemeinsam mit Kollegen überlegt, welche Station er wann in eine Intensivstation verwandeln kann. Er sagt: „Viele Menschen denken, man stellt ein Beatmungsgerät und einen Monitor neben ein Bett, und schon hat man einen Intensivplatz.“ Die Wahrheit sei etwas komplizierter.

Zunächst macht Lenkeit Kontrollgänge auf Normalstationen, prüft, ob der Strom in den Zimmern ausreicht und wie viele Sauerstoffanschlüsse es gibt. Zählt Halterungen für medizinische Geräte, Kabelsätze. Wie viele ausgemusterte Beatmungsgeräte gibt es in der Klinik? Wie viele könnte man wieder in Betrieb nehmen? Welchen Versorgungsdruck braucht ein Gerät? Und er konzipiert mit Kollegen in wenigen Tagen ein Kursprogramm, um Pfleger von anderen Stationen zu schulen.

Ein Herzstück seiner Arbeit aber hat Stefan Lenkeit auf seinem Computer gespeichert. Es ist eine Excel-Tabelle, die 297 Artikel auflistet. Lenkeit hat genau notiert, was man braucht, um einen Intensivplatz zu betreiben. Die Einkaufsabteilung hat nach seiner Liste berechnet, wie viele dieser Dinge nachbestellt werden müssen. 100 „Beatmungsschlauchverlängerungen“ etwa oder 23 600 „Absaugkatheter“; 60 000 „Kanülen rosa“; 936 „Schallkopfüberzüge“; 50 640 „Waschhandschuhe antibakteriell feucht“; 3095 Stück „Leichensack weiß 90 × 234 cm“.

Viele der Artikel – die auch für andere Intensivbetten gebraucht werden – sind nicht lieferbar. Deswegen testet eine Arbeitsgruppe, welche der Materialien man zur Not auch mehrmals verwenden kann, und eine Unterabteilung der Arbeitsgruppe prüft, ob diese Artikel „niedertemperatursterilisiert“ oder „chemothermisch desinfiziert“ werden müssen. Die Excel-Tabelle berechnet schließlich, für wie viele Tage ein Artikel noch reicht.

Einer der Artikel, „Restlaufzeit“ 17 Tage, bereitet Stefan Lenkeit Sorge: Es ist ein kleiner Filter, der, zwischen dem Beatmungsschlauch und dem Patienten platziert, Keime fernhält und die Lunge vor Austrocknung und Unterkühlung schützt. Er muss im Rhythmus von 24 Stunden gewechselt werden. Kommt eine Covid-19-Welle, dann wird es eng. Von diesem kleinen Teil könnte es abhängen, ob die Klinik das Versprechen einhalten kann.

Stefan Lenkeit beschäftigt eine Frage, auf die er auch nach wochenlangen Vorbereitungen keine Antwort gefunden hat: Ab wann gilt eine Lage als Notstand? Bislang steht nirgends geschrieben, wie ein Krankenhaus seine Kapazitäten verdoppeln soll – und ab wann es zu unkonventionellen Maßnahmen, beispielsweise längeren Nutzungszeiten, greifen darf. Lenkeit sagt: „Jede Klinik ist sich selbst überlassen und sucht nach Lösungen.“

Schreibt Der Notfallmanager Stefan Lenkeit seine Artikellisten, sorgt Wolfgang Csaszar, 54, dafür, dass die Bestellungen auch ankommen. Er leitet ein Team aus 35 Profi-Einkäufern, die allein damit beschäftigt sind, Material zu beschaffen - rund 60 000 Artikel. Drei der Einkäufer hat er nur für Corona abgestellt.

Männer und Frauen, die den Überblick über alle Bettpfannen und Pflaster haben, Chemikalien in den Laboren, künstliche Hüftgelenke, Kugelschreiber in den Ärztekitteln. Die wissen, dass ein Atemgerät nutzlos ist, wenn ein Teil namens „Gänsegurgel“ fehlt.

Die Lage während der Krise nennt Csaszar „wie auf dem Ölmarkt“: Oft kommen E-Mails mit Angeboten, und er muss binnen einer halben Stunde entscheiden, ob er zuschlägt. Teils kontaktieren seine Mitarbeiter 30 Anbieter für einen einzigen Artikel. Werden sie fündig, wägen sie ab: hamstern oder nicht hamstern? Bislang meist: hamstern!

Manchmal spürt Csaszar Gewissensbisse. Sind es nicht auch die Profi-Einkäufer der Uniklinik, die den kleineren Häusern und Altenheimen die Materialien wegkaufen? Andererseits: Behandeln sie hier nicht auch besonders viele und schwer kranke Patienten? Trotz der Engpässe kommt fast täglich „Corona-Ware“ im Klinikum an. Weil das Lager längst voll ist, horten sie die auf einem Deck des Klinikparkhauses. Ein Sicherheitsmann hält davor Wache.

VII. Corona, ein Liebesbrief

Manchmal stehen jetzt Angehörige unter den Fenstern der abgeriegelten Stationen, um den Patienten nah zu sein. Oder Pfleger nehmen den Finger eines halb wachen Kranken, um sein Smartphone zu entsperren: So können sie gemeinsam einen Videoanruf bei Angehörigen machen.

Der Oberarzt Stefan Münster sagt, ihm fehlen Fotos, die Angehörige sonst aufhängen. Auf denen seine Patienten mehr sind als Körper an der Maschine: ein Vater, eine Feuerwehrfrau, ein Fußballfan. Auch als die Fallzahlen draußen sinken, dürfen Besucher die Intensivstation noch nicht betreten, bleiben die Wände in den Zimmern kahl.

Münster hat gerade einen 24-Stunden-Dienst und ist nassgeschwitzt, weil er in voller Schutzmontur einer Covid-19-Patientin eine Lungenmaschine angeschlossen hat. Schon jetzt hängt er mit seinem Tagesgeschäft um Stunden hinterher und hat kaum etwas getrunken. Da kommt eine Pflegerin ins Arztzimmer und drückt ihm ein Telefon in die Hand, ein Angehöriger ist dran. Er fragt Münster, ob der Zeit für ein Gespräch hätte. Draußen piepen die Maschinen, durch die geöffnete Tür sieht man Pfleger hin- und hereilen, hört die Assistenzärzte reden.

In all dieser Unruhe wird Münsters Stimme ganz ruhig und weich. Er sagt: „Klar habe ich Zeit.“

Der Anrufer ist der Ehemann einer schwer erkrankten Covid-19-Patientin, einer Altenpflegerin. Er sitzt mit dem kleinen Sohn allein daheim. Den Mann quält die Angst um seine Frau. Es folgt ein langes Gespräch, an dessen Ende Münster sagt: „Heute war kein guter Tag. Aber morgen ist ein neuer Tag.“

Die Ärzte und Pfleger hier betonen oft, sie könnten nicht mit jedem „mitsterben“. Sie haben gelernt, sich emotional abzuspalten, um trotz der vielen Erfolge nicht an den unvermeidlichen Niederlagen kaputtzugehen. Das Gespräch mit dem Mann, sagt Münster später, werde er dennoch „mit nach Hause nehmen“. Solange die Fallzahlen draußen nicht sinken, gibt es hier drinnen nur eine Möglichkeit, dem Mann, dessen Frau er das Leben retten soll, in die Augen zu blicken: Wenn die Frau im Sterben liegt. Es ist die einzige Ausnahme, wegen der Angehörige die Intensivstationen betreten dürfen.

Deswegen fällt Stephanie Schmidt-Eggert so auf, wenn sie im Zimmer einer Patientin verschwindet. Als Einzige trägt sie statt der blauen Dienstkleidung Sommerhose und Bluse.

Normalerweise laufen Klinikseelsorger wie sie über die Stationen und bieten nicht nur Patienten, sondern auch Angehörigen Gespräche an. Durch das Besuchsverbot begegnen sie einander nicht mehr. Stephanie Schmidt-Eggert sagt: Dass sie trotzdem eine Brücke zwischen Drinnen und Draußen wurde, das sei auch einem Käsebrötchen zu verdanken.

Kurz vor Beginn des Shutdowns betrat Schmidt-Eggert eine Bäckerei, um sich ein Brötchen zu kaufen. Sie ärgerte sich furchtbar über die Verkäuferin, weil die keinen Mundschutz trug. Schmidt-Eggert sagte: „Wissen Sie, ich arbeite in einem Krankenhaus. Sie sollten wirklich eine Maske tragen!“

Die Bäckereiverkäuferin antwortete: „Meine Schwester stirbt gerade in einem Krankenhaus.“

Sie liege nach einer schweren Lungenentzündung schon seit Wochen auf der Intensivstation, narkotisiert und ganz allein.

Seitdem steht Schmidt-Eggert jeden Morgen um halb sieben in der Bäckerei. Sie trifft dort die Verkäuferin und den Verlobten der Kranken. Es ist die einzige Uhrzeit, zu der alle drei Zeit haben.

Die Verkäuferin sagt: „Schön, Sie zu sehen!“ Beide schauen Schmidt-Eggert erwartungsvoll an.

„Was gibt es Neues?“, fragt der Verlobte.

Schmidt-Eggert antwortet: „Ich habe ihr das Lied vorgespielt, das Sie mir mitgegeben haben. Darauf hat sie reagiert, ich glaube, sie hat gelächelt.“

Dem Verlobten schießen Tränen in die Augen.

Am Ende fragt die Seelsorgerin: „Was soll ich heute mitnehmen?“

Die Verkäuferin sagt: „Bitte streicheln Sie meine Schwester von mir.“

Der Mann sagt: „Bitte sagen Sie ihr, dass ich sie liebe.“

Stephanie Schmidt-Eggert ist auch Pfarrerin, aber die Arbeitswelt der Menschen hat sie immer mehr interessiert, als das Zusammentreffen in den Gemeinden. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet sie als Seelsorgerin.

In ihren Gesprächen erwähnt sie Gott niemals von sich aus. Auf den seien die Leute oft wütend – oder sie hätten ein schlechtes Gewissen, weil sie sich so lange nicht bei ihm gemeldet haben. Stattdessen versucht Schmidt-Eggert herauszufinden, was ein Mensch liebt. Jeder, sagt die Seelsorgerin, habe etwas, das ihn berührt. Eine besondere Erinnerung vielleicht, eine Begegnung, einen anderen Menschen. Schmidt-Eggert nennt es „ein inneres Licht“. Das zu finden, sei der Schlüssel.

Wenn sie am Bett der Patientin sitzt, redet sie deshalb nicht einfach drauflos. Schwester und Verlobter haben ihr den Lieblingsort der Kranken genannt, den erwähnt sie oft. Mal gibt ihr die Familie Lieblingslieder auf einem USB-Stick mit, mal ein Foto. Oder ein Taschentuch mit einem Spritzer Parfum.

Diesmal trägt Schmidt-Eggert einen kleinen karierten Zettel mit sich. Der Verlobte hat einen Liebesbrief darauf geschrieben. Schmidt-Eggert hält ihn dicht vor die Augen der Patientin, damit sie die Handschrift durch die halb offenen Augen erkennen kann. Als die Seelsorgerin beginnt, die Zeilen vorzulesen, kann man auf dem Monitor beobachten, wie der Herzschlag der Kranken schneller wird.

Auch um Elisa Ferrara, die Patientin aus Bergamo, will Schmidt-Eggert sich kümmern. Sie sagt, sie habe schon einige Worte auf Italienisch vorbereitet.

An einem Abend stehen vor deren Zimmer ein paar Pfleger und Ärzte. Es ist fast Mitternacht, seit Tagen schon geht es Ferrara immer schlechter. Mehr als zwölf Stunden liegt sie jetzt bereits auf dem Bauch, was ihre Lunge unterstützen soll. Doch während man sie durch die doppelten Scheiben in ihrem Bett sieht, während ihr Rücken sich unter der Beatmung auf und ab bewegt, erlauben die Worte der Ärzte auf dem Flur keine Hoffnung mehr.

„Wird bald zu Ende sein.“ „Botschaft anrufen.“ „Zweimal obduzieren.“ „Familie ist informiert.“ „Grenzen sind zu.“ „Können nicht kommen.“

„Zu spät.“

Als Elisa Ferraras Körper den Kampf gegen das Virus verliert, wacht ein Pfleger neben ihrem Bett. Sie stirbt, sechs Tage vor ihrem 67. Geburtstag.

VIII. Corona, ein guter Plan

Dass der vorläufige Höhepunkt der Pandemie in Deutschland schon überschritten ist, merken sie hier drinnen daran, dass wieder mehr „Ohrenschmerzen“ in die Notaufnahme kommen. So nennen sie die Patienten, die sonntags erst ausschlafen und danach im Wartebereich sitzen. Zu Beginn der Krise blieben sie häufig weg – aus Angst, sich anzustecken. Ingo Gräff, der Leiter des Interdisziplinären Notfallzentrums, weiß, wie gefährlich die Entspannung werden kann. Entspannung macht träge, unaufmerksam. Auch am Ende des Shutdowns schwört er sein Team deshalb immer noch auf eine Haltung für den Ernstfall ein. Er sagt: „Always fly ahead of your plane!“ Sei immer einen Schritt voraus!

Ob das Virus heute, morgen oder in ein paar Monaten wieder die Oberhand gewinnt: Hier müssen sie die erste Bewährungsprobe für die Klinik bestehen.

Gräffs Kollegen und er wissen normalerweise ganz genau, was zu tun ist, wenn „es richtig rappelt“. Wenn viele Patienten auf einmal kommen. Nach einem Brückeneinsturz, einer Bombenexplosion oder einer Massenkarambolage.

Doch was zu tun ist, wenn 30 nach Luft ringende Menschen mit Covid-19 plötzlich vor der Tür stehen, das wussten sie bislang nicht.

Ingo Gräff liebt Pläne. Manchmal legt er im Voraus jedes Abendessen der kommenden Woche fest, inklusive der Restaurantbesuche. Er hat mit einer Arbeit über das „Manchester-Triage-System“ habilitiert, ein Auswahlsystem, nach dem in der Notaufnahme je nach Symptom entschieden wird, wie schnell ein Arzt den Patienten sehen muss. Als Gräff vor 12 Jahren Chef des Notfallzentrums wurde, überarbeitete er das gesamte Computersystem. Gibt man dort heute ein Problem ein – ob „Bauchschmerzen“ oder „Ausfall der Telefonanlage“ –, erscheint auf dem Monitor ein Diagramm mit Handlungsanweisungen. Zweimal hat er 30 mit Kunstblut besudelte Laienschauspieler vors Klinikum bestellt, um den Katastrophenfall zu simulieren.

Bei einer „normalen Katastrophe“, einem „Massenanfall von Verletzten“, kurz „MANV“, ist das Vorgehen klar: Eine Software lässt bei 600 Mitarbeitern gleichzeitig die Handys klingeln. Alle hören die Bandansage: „Bitte begeben Sie sich sofort ins Klinikum!“ In der Notaufnahme öffnet sich dann die Glasschiebetür nur noch von innen, damit jeder Patient den „Sichtungstrichter“ passiert. Noch ehe auch nur ein Patient weiter behandelt wird, findet hier einer der wichtigsten Momente der Krisenbewältigung statt: Ärzte und Pfleger entscheiden, wie schnell jeder Einzelne behandelt werden muss.

Im Normalfall, sagt Gräff, sei die Einteilung der Kranken eindeutig. Oft sieht man auf den ersten Blick, ob ein Kopf gespalten oder eine Hand gebrochen ist; ob Blut langsam aus dem Patienten sickert, oder pulsierend herausspritzt. Doch all die klassischen Kriterien – Rot: sofort, Gelb: dringend, Grün: nicht dringend – funktionieren im Fall von SARS-CoV-2 nicht mehr. Also hat Gräff, basierend auf den Erfahrungen chinesischer Ärzte, eine neue Unterteilung entwickelt.

Jetzt steht er vor einer Gruppe Pfleger, um durchzuspielen, was hier drinnen wichtig wird, wenn etwa ein ganzes Altersheim gleichzeitig Sauerstoff benötigt: wenn aus einem „Massenanfall von Verletzten“, ein „Massenanfall von Infizierten“ wird. Ein Szenario, so unwahrscheinlich, dass es noch nicht einmal einen offiziellen Namen dafür gibt. Gräff zeigt Zettel mit Pfeilen und Kästen und Farben. Sie sehen aus wie die Schaltpläne eines Elektrikers.

Je nachdem, wie schnell ein Patient atmet, wie viel Sauerstoff er braucht, wie hoch seine Körpertemperatur ist, ob er ansteckend ist oder nicht, verändern sich die Handlungsanweisungen auf Gräffs Plänen. Versteht ein Pfleger nicht gleich die Erklärung, sagt Gräff oft: „Sehr gute Frage! Das scheint also noch nicht intuitiv genug!“ Später korrigiert er die Zettel in seinem Büro.

In der klassischen Katastrophenmedizin gibt es neben den grünen, gelben und roten Patienten noch eine weitere Gruppe. Eine, von der sie hier niemals sprechen und von der trotzdem alle wissen, dass sie theoretisch existiert. In italienischen Krankenhäusern, so erzählt man sich in den Pausenräumen der Bonner Klinik, seien auf dem Höhepunkt der Pandemie gesonderte Bereiche für diese Patienten eingerichtet worden: die „blauen Zonen“.

Blau wie „hoffnungslos“.

In seinen Vorträgen erwähnt Gräff nie diese ungeheuerliche Möglichkeit. Auch auf seinen Zetteln ist die Option, Menschen ohne medizinischen Kampf sterben zu lassen, nicht verzeichnet. Gräff sagt, er wolle seine Mitarbeiter nicht nervös machen. Deutschland stehe durch den frühen Shutdown sehr gut da im Kampf gegen das Virus. Es sei extrem unwahrscheinlich, dass jetzt noch blaue Zonen entstünden.

Aber die Pläne dafür, die hat er natürlich schon gemacht.

IX. Corona, die Zukunft

Als das Leben draußen langsam wieder hochfährt, liegt ein Pfleger im Bett einer Überwachungsstation. Um ihn herum stehen Kollegen und üben, die Kabel für ein EKG auf seine Brust zu kleben. Obwohl jetzt wieder mehr Patienten kommen, können sie nicht einfach all das zusätzlich als Corona-Vorsorge herbeigeholte Personal nach Hause schicken oder das Operationsprogramm sofort wieder hochfahren. Deshalb haben die Mitarbeiter im Uniklinikum Bonn nun etwas, das ihnen vor der Pandemie oft fehlte: Zeit. Eine Pflegerin setzt sich „zum ersten Mal seit 20 Jahren“ an einen Tisch, um länger als 15 Minuten zu Mittag zu essen.

Viele Ärzte am Universitätsklinikum Bonn sind auch Wissenschaftler. Sie nutzen die freien Minuten, um die Forschung an SARS-CoV-2 voranzutreiben. Im ganzen Haus laufen Studien. Mal testen sie antivirale Medikamente, mal lassen sie Infizierte in Tüten husten. Blutboten bringen Proben von den Stationen in die Labore. Der Notfallmanager Stefan Lenkeit sagt, er hoffe, dass die Leute da draußen nicht vergessen, wie schnell die Welt eine andere sein kann. Im besten Fall wird er nie erfahren, ob sein Plan zur Verdopplung der Intensivbetten tatsächlich funktioniert hätte. Doch falls sich das Virus irgendwann wieder rasant verbreiten sollte, werden sie hier drinnen noch schneller auf eine neue Attacke reagieren können.

Und ein Wunder, das spielt sich jetzt schon ab, auf der Infektionsstation der Klinik. Eine Station, wo Covid-19-Patienten liegen, die nicht auf die Intensivstation mussten – oder die dort waren und sich jetzt von den Strapazen erholen.

Seit Tagen schon zeigt die Patientenkurve eines Mannes hier stabile Werte an. In wenigen Tagen kann er in seine Heimat entlassen werden: nach Bergamo in Italien.

Es ist Mario Grazzini, der zweite Patient, den sie zu Beginn der Krise nach Deutschland geholt haben. Der genau wie die Italienerin Elisa Ferrara um sein Leben kämpfte. Jetzt sitzt er aufrecht in seinem Bett.

Mit seinen verwuschelten Haaren und den Bartstoppeln sieht Grazzini aus, als sei er gerade erst aus einem langen Traum erwacht. Aus diesem Schlaf, der rund fünf Wochen dauerte. Mithilfe einer Dolmetscherin erzählt er, dass er sich nicht erinnern kann, wie er von Italien nach Deutschland kam. Er weiß nicht, dass er eine Schicksalsgenossin hatte, die es nicht geschafft hat.

Und natürlich hat er keine Ahnung davon, wer diese Menschen sind: der Hygieniker Steffen Engelhart, die Intensivpflegerin Annemie Heinz, der Oberarzt Stefan Münster. Die Virologin Anna-Maria Eis-Hübinger, der Notfallmanager Stefan Lenkeit, der Einkäufer Wolfgang Csaszar. Die Seelsorgerin Stephanie Schmidt-Eggert, der Chef der Notaufnahme Ingo Gräff. All die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Universitätsklinikums Bonn, die Direktoren, Laboranten, Manager, Reinigungskräfte und Logistiker. Die während des Shutdowns hier drinnen gegen das Virus kämpften. Und so auch ihm das Leben retteten.

Wenn Mario Grazzini wieder zurück in Bergamo ist und seine Frau in die Arme schließt, werden in Deutschland Tausende Menschen gegen die Mundschutzpflicht auf die Straße gehen. Derweil werden im Bonner Uniklinikum immer noch Materialien für die Verteidigung gegen das Virus ankommen. In der Notaufnahme wird der Chef seinem Team einschärfen, weiterhin wachsam zu bleiben. Die Bäckereiverkäuferin wird das erste Mal ihre Schwester besuchen, der es bald so gut geht, dass der Verlobte die Seelsorgerin fragt, ob sie die Trauung übernehmen möchte. Weitere Covid-19-Patienten werden genesen, und ein paar werden sterben. Keinen werden sie auf der Intensivstation kampflos gehen lassen.

Aber jetzt, im Krankenzimmer, kurz bevor wir, das GEO-Team, Mario Grazzini verabschieden, sagt der, er habe noch eine allerletzte Frage an unsere Übersetzerin. Er habe hier am Uniklinikum Bonn zwei Worte besonders oft gehört und habe das Gefühl, dass es sehr wichtige Worte seien. Deswegen würde er gern wissen, was das eigentlich bedeute, was ihm hier jeder zum Abschied wünscht. Die Worte lauten: „Alles Gute.“

Während ihrer Zeit am Uniklinikum Bonn ließ sich GEO-Redakteurin VIVIAN PASQUET, selbst Medizinerin, auf Corona testen: negativ. Auch der Fotograf DANIEL ETTER hielt beim Fotografieren alle Sicherheitsstandards und Hygienemaßnahmen ein.

*Name von der Redaktion geändert