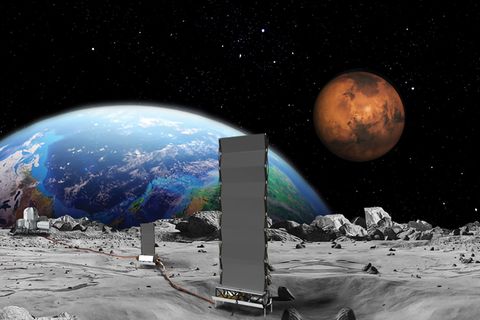

Eine Reise zum Mars dauert unter bestmöglichen Bedingungen etwa sieben Monate. Für die Besatzung eines Raumschiffs bedeutet die lange Reise auf engstem Raum eine extreme körperliche und psychische Belastung. Die Europäische Raumfahrtbehörde (ESA) arbeitet deswegen daran, Astronautinnen und Astronauten in eine Art künstlichen Winterschlaf zu versetzen. Davon erhofft sie sich, Stress und stressbedingte neurologische Verhaltensstörungen, die beispielsweise durch Langeweile, Einsamkeit und Aggression der Besatzungsmitglieder entstehen könnte, zu reduzieren. Der Winterschlaf würde aber auch den physiologischen Bedarf an Sauerstoff, Nahrung oder Wasser und damit die Gesamtmasse des Raumschiffes verringern – die Kosten einer Raumfahrtmission würden deutlich sinken.

Generell ist der Winterschlaf in der Tierwelt weit verbreitet. Fledermäuse, Igel oder Braunbären nutzen diesen hocheffizienten Mechanismus, um Energie zu sparen. Viele Köperfunktionen sind dabei reduziert, der Stoffwechsel wird um bis zu 75 Prozent heruntergefahren. Eine große Herausforderung für einen künstlich erzeugten menschlichen Kälteschlaf besteht jedoch darin, trotz niedriger Herzfrequenz bei kühlen Körpertemperaturen eine ausreichende Durchblutung aufrechtzuerhalten. Forschende der Universität Greifswald untersuchten deshalb Blutproben des Großen Abendseglers (Nyctalus noctula), einer Fledermausart, die Winterschlaf hält. Sie fanden heraus, dass deren rote Blutkörperchen (Erythrozyten) bei tiefen Temperaturen besondere mechanische Eigenschaften aufweisen. So waren sie im Vergleich zu menschlichen Proben elastischer und zähflüssiger, was bei den Fledermäusen eine ausreichende Blutzirkulation auch bei niedrigen Körpertemperaturen ermöglichen könnte. Zukünftig wäre es also denkbar, menschliche Erythrozyten medikamentös so zu verändern, dass sie ähnliche Eigenschaften aufweisen. Dies wäre ein "erster Schritt" einen sicheren menschlichen Winterschlaf für die Raumfahrt zu entwickeln, schlussfolgerten die Forschenden. Die Ergebnisse der Studie wurden kürzlich in der Fachzeitschrift "PNAS" veröffentlicht.

Dass man einen Winterschlaf tatsächlich künstlich erzeugen kann, konnten US-amerikanische Forschende bereits vor einigen Jahren bei Ratten zeigen, die natürlicherweise keinen Winterschlaf halten. Der Vorgang ist komplex und erfordert verschiedene Medikamente und Neurotransmitter, die wiederholt in hohen Dosen verabreicht werden mussten. Dies drosselte die Körper- und Gehirnaktivität der Ratten und löste einen "Torpor", eine Art Kurzversion des Winterschlafs, aus. Nach mehreren Tagen bei tiefen Temperaturen wurden die Tiere wieder aufgeweckt und zeigten ein natürliches Verhalten.

Kälteschlaf beim Menschen ist herausfordernd

Um einen Kälteschlaf beim Menschen sicher anwenden zu können, gibt es laut ESA jedoch noch zahlreiche Herausforderungen. Komplexe Lebenserhaltungssysteme müssen erst entwickelt werden, die das Wohlergehen der Besatzung gewährleisten: Die Vitalfunktionen des Menschen müssen genaustens überwacht werden, am besten KI-gestützt, die dauerhafte Versorgung mit Nährstoffen oder Medikamenten muss präzise abgestimmt und automatisiert erfolgen. Der Schlafzyklus muss initiiert und beendet werden. Um Muskelabbau vorzubeugen, muss das Muskelgewebe stimuliert werden, gegen die Knochendemineralisation könnten Bisphosphonate helfen. Forschende der ESA sind dennoch optimistisch: Bei weiterer Förderung der Projekte könnten erste Winterschlafversuche beim Menschen in etwa zehn Jahren erfolgen.