Als am vergangenen Sonntag der indonesische Vulkan Marapi ausbrach, starben mindestens elf Bergsteigende im Gefahrengebiet. Andere konnten geborgen werden, trugen aber teils schwere Verbrennungen davon. Der 2885 Meter hohe Feuerberg ist der aktivste Vulkan auf Sumatra. Seit Ende des 18. Jahrhunderts wurden mehr als 60 Ausbrüche verzeichnet.

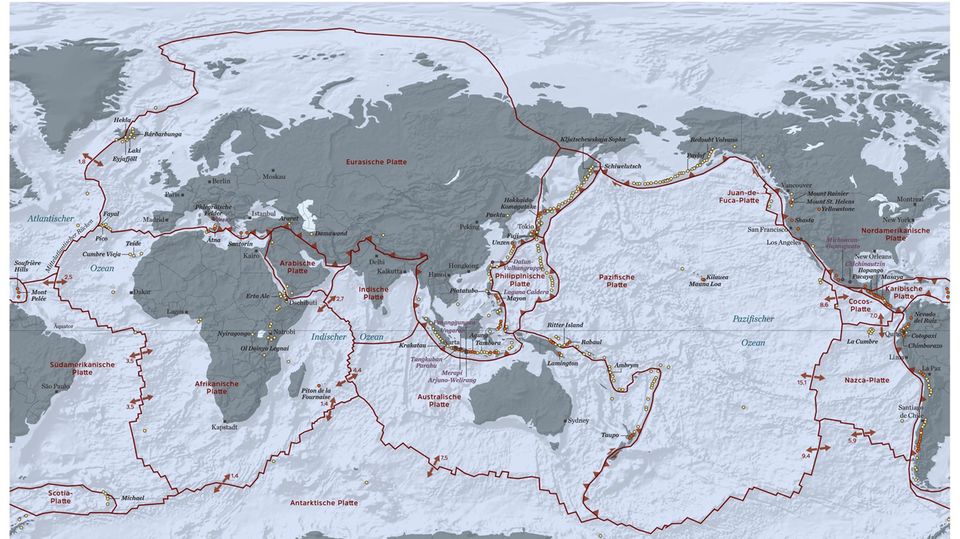

Die Inselwelt Indonesiens ist reich an aktiven Vulkanen. Grund dafür ist ihre geografische Lage. Die meisten Feuerberge oberhalb der Meeresoberfläche gibt es an den Rändern der Erdplatten. Dort stoßen die tektonischen Platten nicht nur aneinander – sondern die ozeanischen Platten tauchen in den Erdmantel ein und schieben sich dabei unter die benachbarte kontinentale Kruste. Subduktion nennen die Geologen das Phänomen.

Besonders häufig kommt es rund um den Pazifik vor. Dort bilden rund 450 Vulkane den Pazifischen Feuerring. Er erstreckt sich entlang der amerikanischen Westküste über Kamtschatka, Japan, die Philippinen und Indonesien bis nach Neuseeland. In diesem Gebiet befinden sich sehr viele Stratovulkane, graue Vulkane genannt, weil sie große Mengen an Asche und Gestein ausstoßen. Ihr Magma ist sehr zähflüssig und hat einen hohen Gasanteil; diese Feuerberge sind deshalb so explosiv und gefährlich. So schleuderte der Marapi während seines Ausbruchs eine bis zu drei Kilometer hohe Aschewolke in die Luft.

Doch nicht alle Vulkane sind derart explosiv. An einigen Orten schmelzen sich heiße Strömungen innerhalb der Erdplatten nach oben und speisen dort Magmakammern. Über diesen Hotspots baut das flüssige Gestein dann Vulkane zu oft gewaltigen Bergen auf – etwa den Inseln der Hawaii-Kette. Vom Meeresgrund gemessen sind diese mitunter mehr als zehn Kilometer hoch. Derartige Feuerberge werden auch als rote Vulkane bezeichnet: Große Mengen dünnflüssiger Lava strömen aus, Explosionen gibt es kaum.

Der Vulkanismus führt zurück in eine Zeit vor 4,5 Milliarden Jahren, als im noch jungen Sonnensystem zwei Himmelskörper kollidierten und zu einem großen Feuerball verschmolzen – unserem Planeten. An seiner Oberfläche herrschten apokalyptische 1000 Grad Celsius, doch schon bald begann sie abzukühlen. Im Laufe von Jahrmillionen bildete sich eine Außenschale: die im Schnitt 90 Kilometer dicke Lithosphäre. Sie besteht heute aus sieben großen und zahlreichen kleinen tektonischen Platten, den Erd- oder Kontinentalplatten (l.). Unter ihnen nimmt die Temperatur zum Erdkern hin noch immer auf bis zu 6000 Grad zu; knapp die Hälfte davon ist Restwärme aus der Planetenkollision, der andere Teil erklärt sich dadurch, dass dort radioaktive Isotope wie etwa Uran und Thorium zerfallen.

Vulkanausbrüche sind eine tödliche Gefahr – und für das Leben auf Erden unverzichtbar

Komplexe physikalische und chemische Vorgänge führen im Erdinnern zu einem Umwälzungsprozess. Heißes Gestein strömt nach oben, während Gestein, das nahe der Oberfläche abgekühlt ist, in den Erdkörper hinabgezogen wird. Oberhalb dieser Konvektionszellen wird die Hitze durch die Vulkane nach außen abgegeben wie durch das Ventil eines Dampfkochtopfes. "Deshalb gibt es so viele Feuerberge auf der Erde", sagt der Geologe Martin Meschede von der Universität Greifswald. "Sie tragen sehr effektiv zur Abkühlung des Erdkörpers bei und sind von fundamentaler Bedeutung, um das Leben auf unserem Planeten zu erhalten."