Sturmflut, heftiger Regen und tobender Wind: Am Dienstagmittag traf Hurrikan "Melissa" auf Jamaika. Der Wirbelsturm zählt zu den stärksten, die je im Atlantik beobachtet wurden. Damit ist "Melissa" Botschafter eines langfristigen Trends: Aufgrund des Klimawandels werden Hurrikane gefährlicher. Wie genau Wärme Tropenstürme in Wirbelwinde verwandelt und warum der Klimawandel sie verändert, beantwortet der Klimaphysiker Helge Gößling vom Alfred-Wegener-Institut.

GEO: Warum wärmen sich die Meere grundsätzlich auf?

Helge Gößling: Dahinter steckt der verstärkte Treibhauseffekt. Eigentlich sollten sich die Meere im thermischen Gleichgewicht befinden, also gleich viel Wärme abgeben wie sie aufnehmen. Doch durch die zusätzlichen Treibhausgase strahlt die Atmosphäre vermehrt Wärme zurück zur Erdoberfläche und eben auch auf die Ozeane. Bislang haben sich die Meeresoberflächen um rund ein Grad erwärmt.

Wie verändern sich die Temperaturen in den Tiefen der Ozeane?

Die Meereserwärmung findet zunächst vor allem in den oberen 50 bis 100 Metern statt, in der Mischungsschicht, die durch Wind und Wellen gut durchgerührt wird. Dort breitet sich die hinzugekommene Wärme innerhalb weniger Jahre aus. Alles, was deutlich darunter liegt, hat sich noch nicht so stark erwärmt, da dort keine direkte Durchmischung stattfindet. In den tieferen Ozean wird Wärme erst ganz allmählich transportiert, unter anderem durch das Absinken von Wassermassen im nördlichen Nordatlantik. Bis sich die Wärme dort ausgebreitet hat, können sogar ein paar Jahrtausende vergehen.

Ein Grad mehr klingt nicht viel. Doch die Energiemenge, die die Meere nun zusätzlich speichern, ist gewaltig. Allein in den vergangenen Jahren kam laut der Ozeanographin Sarah Purkey so viel Energie hinzu wie aus Hunderten Millionen Hiroshima-Atombomben.

Der Vergleich ist nicht falsch, aber ich halte ihn nicht für hilfreich. Was die tiefen Ozeane alles an riesigen Energiemengen schlucken, sagt ja nicht wirklich viel über das Klimageschehen an der Oberfläche aus. Und es ist das Geschehen an der Oberfläche, das entscheidet, wie sich etwa die Temperaturen an Land entwickeln und wie hoch die Luftfeuchtigkeit steigt.

Zum Oberflächengeschehen zählen auch die Hurrikane. Sie entstehen vor der Küste Afrikas als tropische Stürme. Erst auf ihrem Weg über den Atlantik Richtung Amerika wachsen sie zu gewaltigen und gefährlichen Wirbelwinden heran. Was passiert da unterwegs? Und welche Rolle spielt die Meerestemperatur?

Dort, wo die Hurrikane entstehen, lassen hohe Wassertemperaturen von über 25 Grad Celsius viel Wasser verdunsten. In den Tropenstürmen kondensiert der Wasserdampf zu Tropfen – Wolken bilden sich, Regen fällt. Dadurch werden Aufwinde angefacht, da die Kondensation Wärme freisetzt.

Das müssen Sie erklären.

Sie kennen mit Sicherheit den gegenläufigen Effekt: die Verdunstungskühlung. Schweißtropfen entziehen der Umgebung bei der Verdunstung Wärme, zurück bleibt kühlere Haut. In den Hurrikane passiert das Umgekehrte: Aus Dampf werden Tropfen. Dabei wird die zuvor latent in der Luftfeuchte steckende Energie wieder freigesetzt.

Je höher die Luftfeuchtigkeit ist, umso mehr Energie kann ein Hurrikan freisetzen. Kühlere Meeresregionen hingegen können keinen Hurrikan generieren, da die Luftfeuchte nicht ausreicht.

Wie entwickelt sich der Hurrikan weiter?

Die aufgeheizte und entfeuchtetete Luft steigt stark nach oben, weil sie leichter ist als die sie umgebende. Die Luftmassen beginnen zu zirkulieren. Oben kühlt die Luft ab, sie sinkt in und neben dem Hurrikan wieder hinunter und kommt abermals in Kontakt mit der Meeresoberfläche. Da die Luftmasse nun trocken ist, kann sie besonders viel Wasser aufnehmen. Der Ozean verdunstet verstärkt, die Luft saugt das Wasser regelrecht auf. Der Prozess beginnt von vorne: Das Wasser kondensiert zu Regen, die freigesetzte Kondensationswärme lässt die kinetische Energie des Hurrikans weiter steigen.

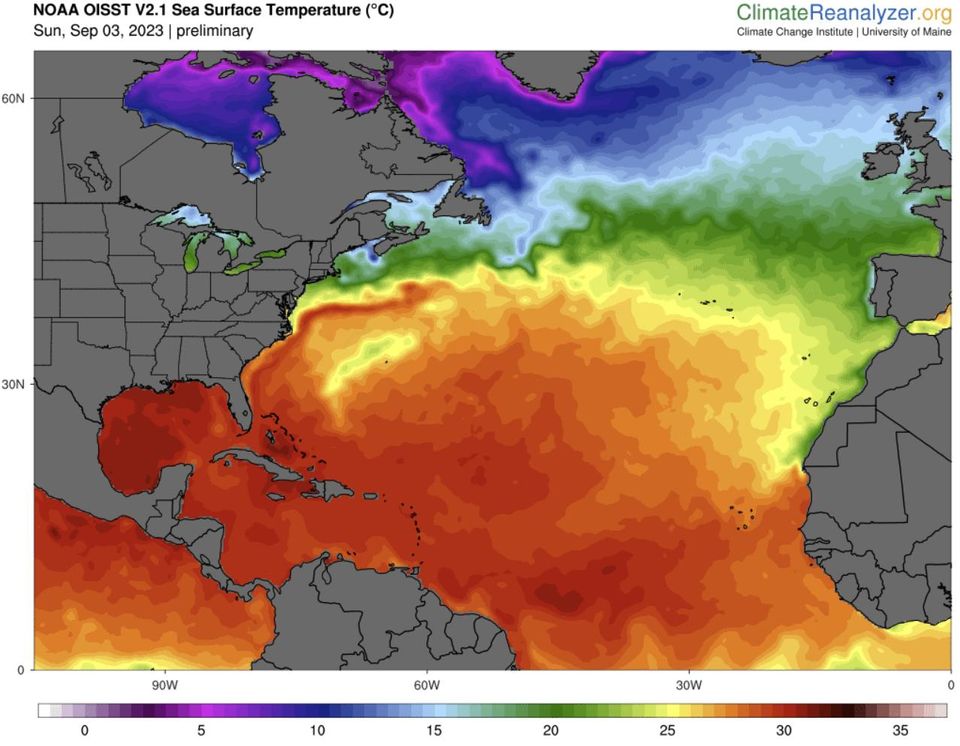

So ein Hurrikan ist sehr effektiv darin, Wasser und Energie aus dem Ozean zu saugen. Satellitenbilder der Meerestemperaturen zeigen, dass Hurrikane hinter sich eine Spur deutlich kälterer Meeresoberfläche zurücklassen – einerseits, weil die Meere viel Wasser verdunsten und abkühlen, andererseits, weil die starken Winde des Wirbelsturms den Ozean bis in tiefere kühlere Wasserschichten hinein durchmischt.

Der Hurrikan endet erst in Meeresregionen mit niedrigerer Oberflächentemperatur. Auch das Windgeschehen in seiner Umgebung kann ihn bremsen. Und natürlich kollabiert er, wenn er auf die Küste trifft: Selbst wenn die Landesoberfläche sehr warm ist, versiegt schlagartig seine Quelle an Luftfeuchte. Die Kondensation im Hurrikan ebbt ab und damit die Energiezufuhr.

Werden Hurrikane durch den Klimawandel häufiger?

Durch die höheren Meerestemperaturen werden die Hurrikane wahrscheinlich stärker, größer und nasser. Doch es besteht kein Konsens darüber, ob sie auch häufiger werden.

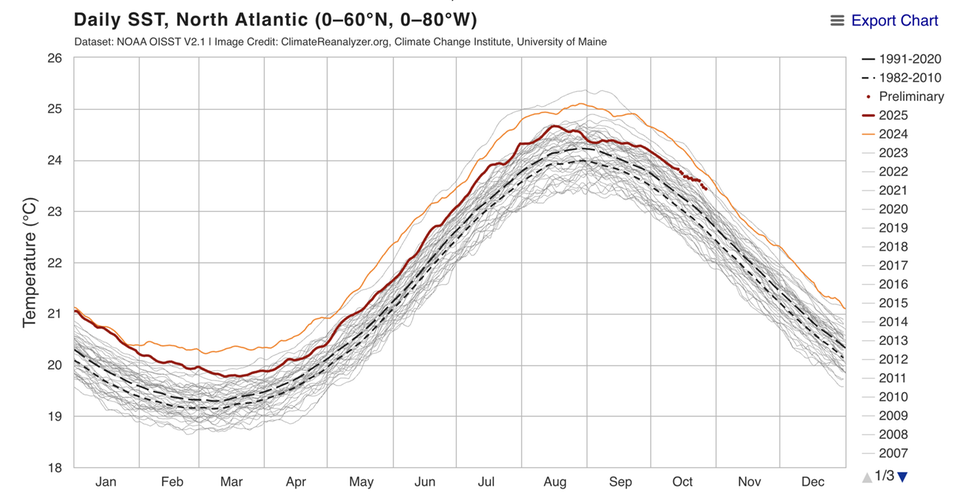

Der Nordatlantik hatte sich 2023 besonders aufgeheizt. Die Ursache war wohl eine ungewöhnliche Kombination aus Tief- und Hochdruckgebieten. Im Vergleich dazu sind die diesjährigen Temperaturen niedriger.

Das stimmt zwar, aber der langfristige Trend geht natürlich weiter. Wenn wir in einigen Jahren wieder solch eine ungewöhnliche Situation wie in 2023 haben werden, werden die Temperaturen noch höher ausfallen, weil sie auf eine höhere Durchschnittstemperatur aufsetzen.

Welchen Einfluss hat die zunehmend wärmere Meeresoberfläche auf unser Wetter in Europa?

Durch sie werden einerseits wärmere Luftmassen übers Land getragen, zudem landet mehr Wasserdampf in der Atmosphäre. Eine Faustregel besagt: Ein Grad höhere Temperatur liefert rund 7 Prozent mehr Luftfeuchte. Bei normalem Regen merkt man das nicht so sehr. Aber Starkregen fallen heute und zukünftig tendenziell intensiver aus. Dies kann die heutigen Infrastrukturen wie Dämme überfordern.

Das Interview erschien erstmals im September 2023. Es wurde im Oktober 2025 aktualisiert.