Wie die meisten seltenen Erkrankungen haben sie Namen, die den wenigsten ein Begriff sein dürften: Die Leber'sche Hereditäre Optikusneuropathie etwa, der plötzliche Verlust des Sehvermögens, oder das Kearns-Sayre-Syndrom, oft ein Auslöser von Muskelschwäche, Hörverlust und einer Lähmung der Augenmuskulatur.

Etwa einer von 5000 Menschen ist von einer sogenannten mitochondrialen Erbkrankheit betroffen, mehrere Hundert Arten gibt es davon. Sie alle eint, dass sie durch Mutationen in den Mitochondrien – den Kraftwerken der Zellen – entstehen, dass sie sich in der Regel nur in der weiblichen Linie vererben und dass sie nicht heilbar sind. Doch eine neue Behandlungsmethode gibt Hoffnung.

Mit den Erfolgen und Herausforderungen der mitochondrialen Ersatztherapie (MRT) beschäftigt sich eine Studie, die nun in der Fachzeitschrift "The New England Journal of Medicine“ erschienen ist. Die in Großbritannien seit 2015 erlaubte Reproduktionsmethode soll es erkrankten Frauen ermöglichen, eigene, gesunde Kinder zu gebären. In den vergangenen zehn Jahren wurden der Studie zufolge in Großbritannien acht Kinder mithilfe der neuen Therapie gezeugt, und sie erfreuen sich bester Gesundheit. Das Besondere an ihnen: Sie haben, rein biologisch betrachtet, drei Eltern.

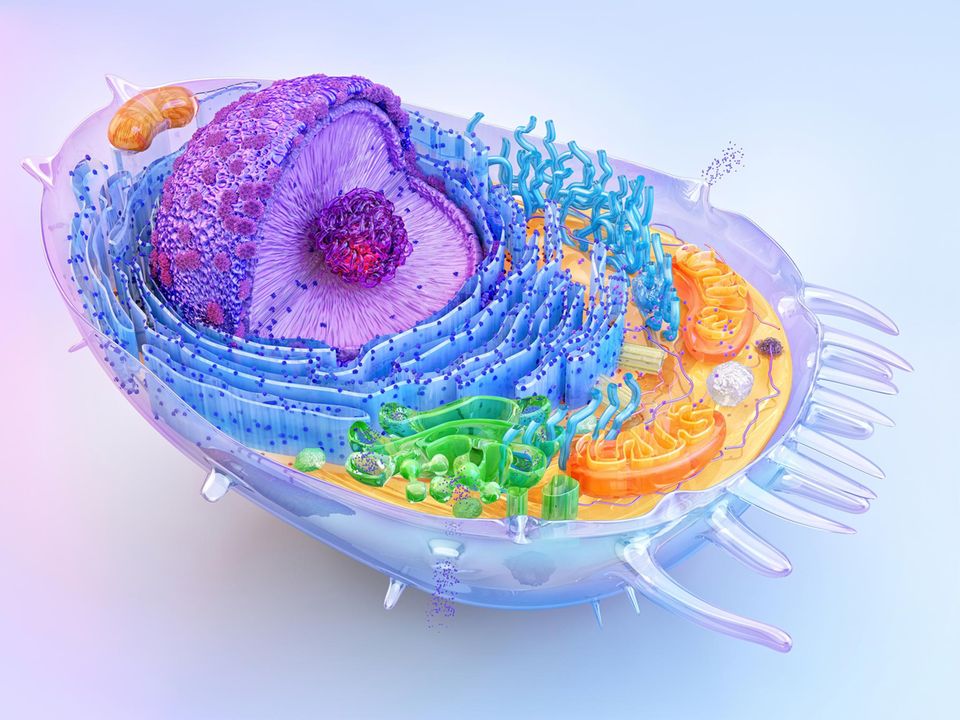

Die mitochondriale Ersatztherapie setzt da an, wo die Ursache der Krankheiten liegt: In den Mitochondrien, die für die Energieversorgung der Zelle zuständig sind. Während der allergrößte Teil der menschlichen DNA im Zellkern steckt, befinden sich auch in den Mitochondrien einige Ringe aus DNA. Treten im mitochondrialen Erbgut Fehler auf, kann das Erkrankungen auslösen – häufige Symptome sind unter anderem Krampfanfälle, Blindheit und Lähmungen. Weil Spermien im Gegensatz zu Eizellen keine mitochondriale DNA beinhalten, können Männer zwar erkranken, die Krankheit aber in der Regel nicht vererben.

Biologische Mutterschaft als erkrankte Frau bisher kaum möglich

Wollen betroffene Frauen sicherstellen, dass sie die oft schwere Krankheit nicht an ihre Kinder weitergeben, blieben ihnen bislang nur drei Möglichkeiten: eine Adoption, die Eizellspende einer gesunden Frau oder die Präimplantationsdiagnostik. Dabei wird die Eizelle der Mutter außerhalb des Körpers im Labor mit der Samenzelle des Vaters befruchtet. Der daraus entstehende Embryo wird auf genetische Krankheiten getestet. Falls er gesund ist, wird er in die Gebärmutter verpflanzt, das Kind kann sich entwickeln. Wird eine Krankheit festgestellt, wird der Embryo nicht verwendet.

Diese Methode ist umstritten – wird dabei doch entschieden, ob ein Embryo lebenswert ist oder nicht. In Deutschland ist sie erlaubt, wenn das Risiko einer schweren Erkrankung vorliegt und eine Ethikkommission ihre Einwilligung gibt. Doch funktioniert sie nur, wenn nicht alle Eizellen der Frau die Mutation in den Mitochondrien aufweisen.

Neue Therapie laut Experten ein Durchbruch

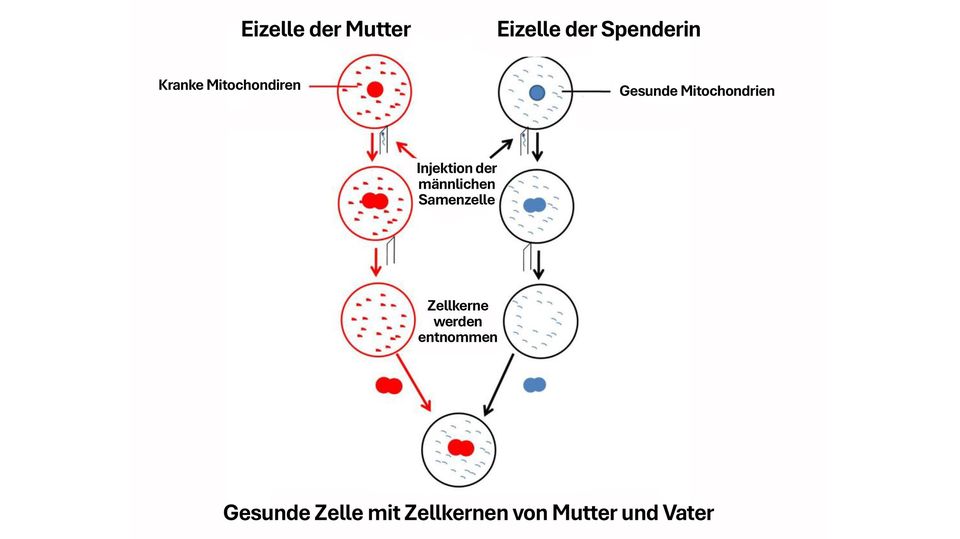

Die in der neuen Studie beschriebene Methode hat diese Probleme nicht. Bei der Mitochondrien-Ersatztherapie spendet eine gesunde Frau nicht ihre ganze Eizelle, sondern lediglich den entkernten Teil mit ihren gesunden Mitochondrien. In diese kernlose Zelle werden zwei Vorkerne geschoben: einer enthält die väterlichen, einer die mütterlichen Erbanlagen. Beide verschmelzen anschließend zu einem neuen Zellkern. So trägt das Kind zum ganz überwiegenden Teil die Erbinformationen seiner Eltern in sich. Nur 0,2 Prozent der DNA stammen von der Spenderin. Die Vererbung der mitochondrialen Krankheit wird durch die Therapie auf ein Minimum reduziert. Ganz verhindert wird sie jedoch nicht immer: Zusammen mit den Zellkern-Vorläufern werden immer auch einige Mitochondrien der erkrankten Mutter übertragen.

Bei fünf der acht Kinder, die auf diese Weise ab dem Jahr 2017 in Großbritannien gezeugt wurden, waren der Studie zufolge nach der Geburt keine mutierten Mitochondrien feststellbar. Bei drei Kindern wurden so geringe Mutationsraten gemessen, dass wohl keine Krankheitssymptome auftreten werden. Alle Kinder, vier Jungen und vier Mädchen, sind den Verfassern der Studie zufolge gesund und entwickeln sich normal.

"Die Nachricht gibt vielen Frauen neue Hoffnung, die Gefahr laufen, ihre Krankheit weiterzuvererben“, sagt der an der Studie beteiligte Zellgenetiker Doug Turnbull von der Universität Newcastle. "Sie haben nun die Chance, Kinder zu bekommen, die ohne diese schreckliche Krankheit aufwachsen können.“

Auch nicht an der Studie beteiligte Fachleute äußern sich durchweg angetan von den Ergebnissen. Holger Prokisch, Genetiker am Helmholtz-Zentrum in München, bezeichnet die neue Methode als Durchbruch für erkrankte Frauen, um "höchstwahrscheinlich genetisch verwandte gesunde Kinder zu bekommen." Es gebe auch keine Anzeichen dafür, dass die Fremd-DNA zu Unverträglichkeiten führen könnte, wie man zuvor befürchtet hatte.

Ob die Methode auch in Deutschland angewendet werden könnte, ist juristisch nicht ganz eindeutig. So verbiete das deutsche Embryonenschutzgesetz zwar die künstliche Veränderung von Zellen, die Erbinformation an die nächste Generation weitergeben, so Jochen Tauplitz, Direktor des Instituts für Medizinrecht der Universitäten Heidelberg und Mannheim. Ob der bloße Austausch von Mitochondrien darunterfalle, sei aber unklar.

"Rechtspolitisch ist das Verbot der Keimbahnintervention sehr umstritten“, sagt Taupitz. Man habe das Gesetz verabschiedet, weil man Risiken für das Kind befürchtete. "Wenn diese Risiken aber eingrenzbar sind und auf der anderen Seite – durch Verhinderung einer schweren Erbkrankheit – ein großer Nutzen für den später geborenen Menschen zu erwarten ist, kann das Verbot kaum noch begründet werden." Das sehr strenge deutsche Embryonenschutzgesetz stammt aus dem Jahr 1991, zuletzt angepasst wurde es 2011.

Bis zur Klärung dieser Unsicherheiten werden Ärztinnen und Ärzte in Deutschland wohl davon absehen, die Mitochondrien-Ersatztherapie anzuwenden. Spräche ein Gericht sie eines Verstoßes gegen das Embryonenschutzgesetz schuldig, müssten sie mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen.

Und es gibt noch weitere Bedenken. Die Medizinethikerin Heidi Mertes von der belgischen Universität Gent warnt, auch die neue Methode schließe Mutationen im Kind nicht völlig aus, sie mindere nur das Risiko. Mertes fordert deshalb, die Möglichkeit einer Eizellspende stärker in Betracht zu ziehen, die in Deutschland verboten ist. Dadurch habe die Mutter zwar nicht die genetische Elternschaft – ein Krankheitsrisiko für das Kind wäre dafür ausgeschlossen.