Eigentlich wollten sich John Vidale und sein Team nur anschauen, wie sich die Rotationsgeschwindigkeit des inneren Erdkerns in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Der Professor für Geowissenschaften am USC Dornsife College in Los Angeles und seine Kollegen analysierten dazu Erdbebenwellen, die sich von den South Sandwich Islands nahe der Antarktis durch das Erdinnere ausgebreitet hatten und an Messstationen in Kanada und Alaska wieder an die Oberfläche getreten waren. Doch die Daten hielten eine Überraschung für sie bereit. "Was wir entdeckten, ist ein Beweis dafür, dass die Oberfläche des inneren Erdkerns strukturelle Veränderungen erfährt", sagt Vindale. Die Ergebnisse veröffentlichte das Team in der Fachzeitschrift "Nature Geoscience".

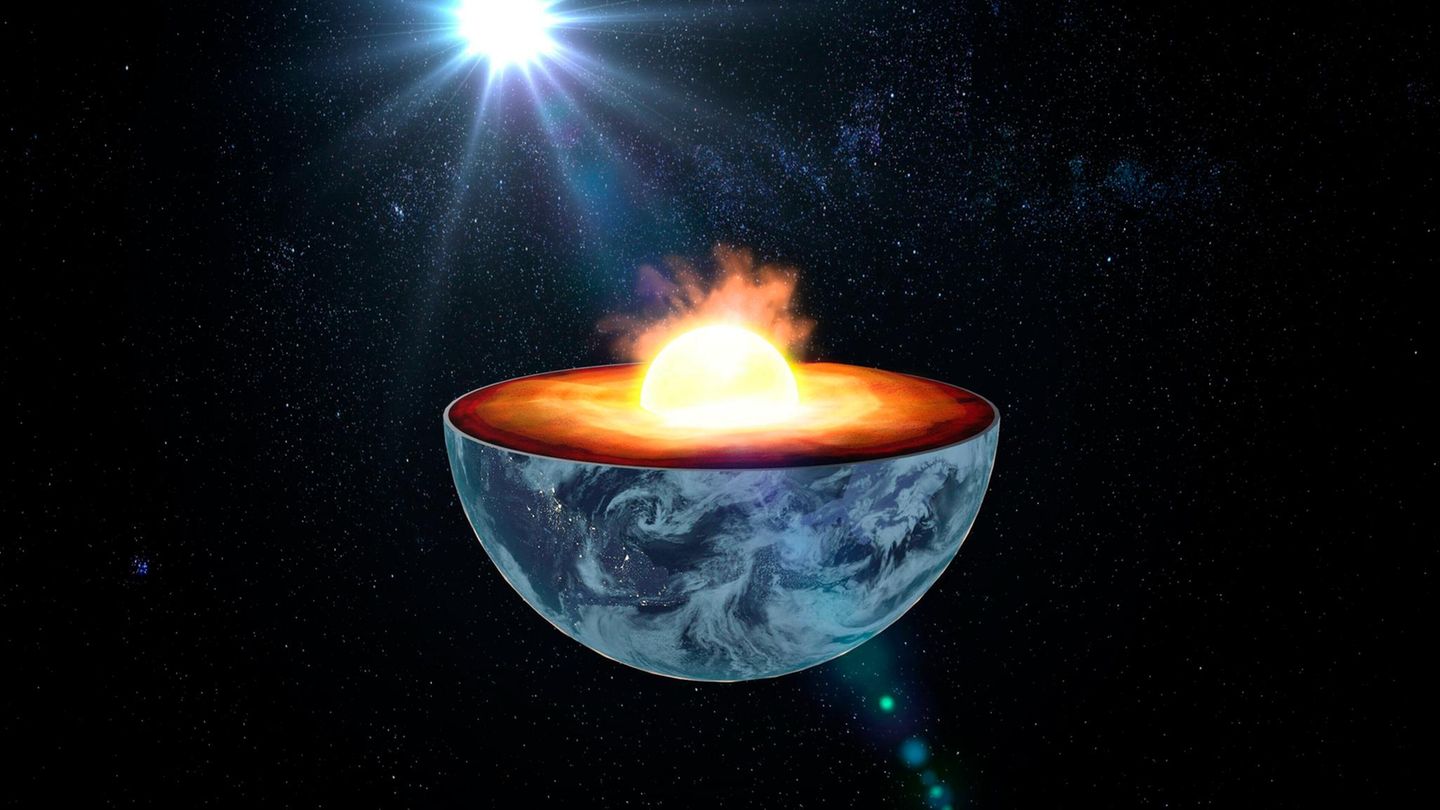

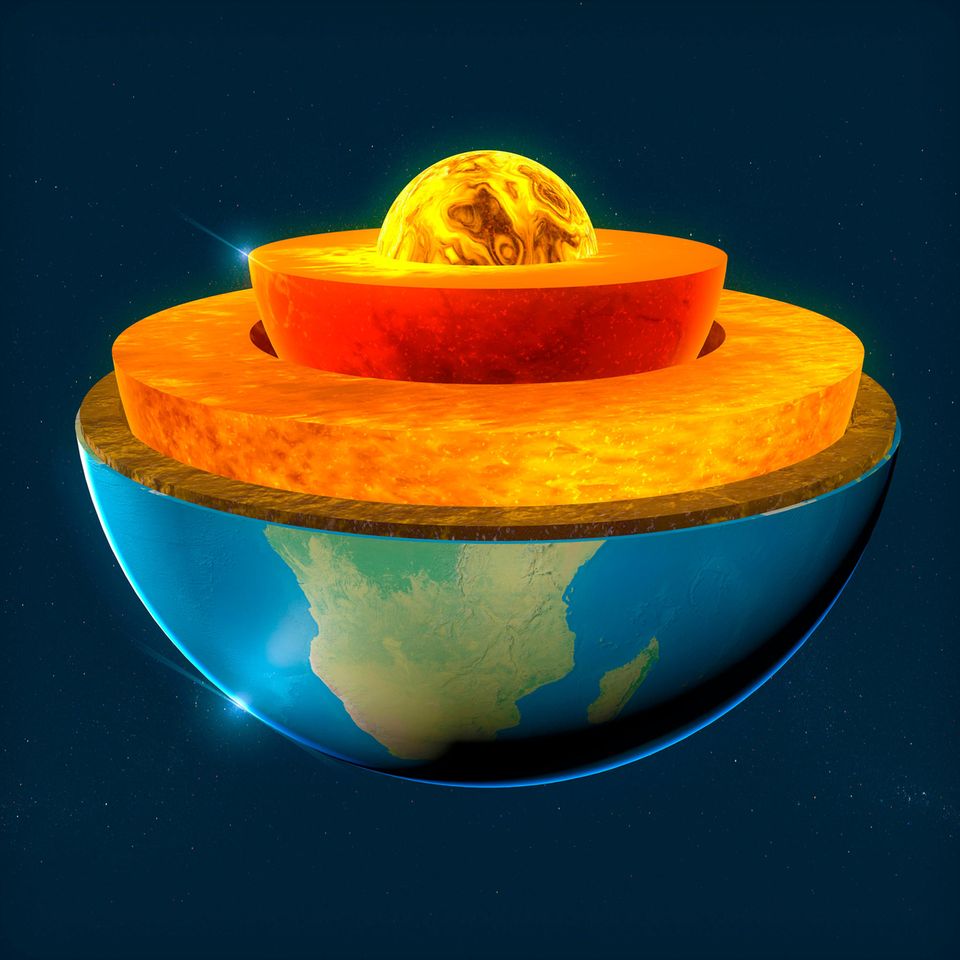

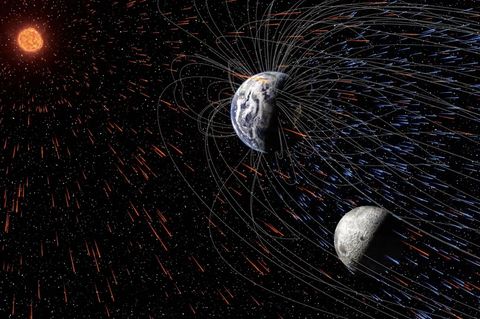

Unsere Erde ist aufgebaut wie eine Zwiebel. Was wir als festen Boden unter unseren Füßen empfinden, ist eine dünne Kruste. Darunter liegt ein mächtiger Mantel aus Gestein, gefolgt von einem äußeren Kern aus flüssigem Eisen und Nickel. In dessen Zentrum wiederum sitzt ein fester Kern mit einem Durchmesser von gut 1200 Kilometern. Sein Radius wächst jährlich um rund einen Millimeter, weil der Planet abkühlt und Metall aus dem äußeren Kern kristallisiert. Dieses Wachstum, die herrschende Hitze und die Erdrotation sorgen dafür, dass im flüssigen Teil des Erdkerns schraubenförmige Ströme entstehen. Aus ihnen entspringt das Erdmagnetfeld, das uns die Navigation per Kompass ermöglicht und uns vor einem Bombardement mit geladenen Teilchen aus dem All schützt.

Seit 2010 dreht sich der Erdkern langsamer als wir

Die Drehung des festen Kerns hat außerdem einen minimalen Einfluss auf die Länge unserer Tage. Bis etwa zum Jahr 2010 drehte er sich schneller als der Rest des Planeten, seither bremst er wieder ab. Da er sich nicht direkt beobachten lässt, nutzen Forschende seismische Wellen, um ihn zu durchleuchten. Bei einem Erdbeben breiten sie sich in alle Richtungen aus, laufen auf unterschiedlichen Pfladen durchs Innere des Planeten und treten schließlich wieder an die Oberfläche. Unterwegs verändern sich ihre Eigenschaften, je nachdem, welche Bedingungen sich ihnen bieten.

Vidale und seine Mitforschenden waren ursprünglich am Phänomen des abbremsenden Kerns interessiert. Sie identifizierten 168 Paare von Erdbeben ähnlicher Stärke, die zwischen 1991 und 2023 im Bereich der South Sandwich Islands aufgetreten waren. Anschließend verglichen sie die Signale, die deren seismische Wellen nach einem Ritt durchs Erdinnere produziert hatten. "Als ich die Seismogramme aus mehreren Jahrzehnten analysierte, stach ein Datensatz mit seismischen Wellen merkwürdigerweise aus dem Rest heraus“, sagt Vidale. "Später wurde mir klar: Ich sehe hier Beweise dafür, dass der innere Kern nicht fest ist."

Für diese Entdeckung kamen nur Erdbebenpaare aus jenen Jahren infrage, in denen der wankelmütige innere Erdkern eine identische Rotationsgeschwindigkeit hatte – sonst wäre das unterschiedliche Drehtempo der beherrschende Effekt gewesen, der die Form der Wellen prägte. Die ausgewählten Datenpaaren zeigte: Wellen, die schnurstracks durchs Zentrum des Planeten gelaufen waren, waren von einem Erdbeben zum nächsten nahezu deckungsgleich. Aber solche, die den festen inneren Erdkern nur oberflächlich gestreift hatten, unterschieden sich. An der Grenze zwischen festem und flüssigem Bereich hatte sich offenbar etwas getan. "Die hier beobachteten Veränderungen der Wellenform und in anderen Studien zitierte Veränderungen sind auf lokale Verformungen oder Materialveränderungen zurückzuführen", schreiben die Forschenden. Sie traten zwischen 2004 und 2008 auf – extrem kurzfristig für geologische Verhältnisse.

Es sei allgemein bekannt, dass im geschmolzenen äußeren Kern Turbulenzen aufträten, sagt Vindale. "Was wir in dieser Studie zum ersten Mal beobachten, ist wahrscheinlich der äußere Kern, der den inneren Kern stört." Ein genauer Blick auf solche Prozesse lohnt – denn noch immer bergen die Dynamiken im Erdinnern und das daraus entstehende Magnetfeld viele Geheimnisse.

Dass der innere Erdkern nicht statisch ist, legt auch eine Arbeit aus dem Jahr 2021 nahe. Sie zeigt, dass er auf einer Seite schneller wächst als auf der anderen. Das Zentrum dieses beschleunigten Wachstums liegt unter der indonesischen Bandasee. Dort lagern sich bis zu 60 Prozent mehr Eisenkristalle ab als am gegenüberliegenden Punkt unterhalb von Brasilien. Dennoch entwickelt der Erdkern keine Schlagseite. Der Sog der Schwerkraft scheint die ungleiche Verteilung wieder auszubügeln – und dabei auch noch die Eisenkristalle in Nord-Süd-Richtung auszurichten. Das wiederum führt dazu, dass Erdbebenwellen sich zwischen Arkis und Antarktis schneller ausbreiten als von einer Seite des Äquators zur anderen.