Um dem Ursprung der Schaltsekunden auf die Schliche zu kommen, müssen wir ganz vorn anfangen: mit der Frage, wie lang eine Sekunde überhaupt ist – und wonach sich diese Länge bemisst.

Ursprünglich war die Dauer einer Sekunde an die Tageslänge gekoppelt. Weil sich die Erde um ihre Achse dreht, wandert die Sonne täglich über das Firmament und überquert dabei den Himmelsmeridian. Misst man die Zeit von einer solchen Überquerung zur nächsten, mittelt die Werte übers Jahr und teilt diese mittlere Tageslänge durch 86.400 (die Anzahl der Sekunden in 24 Stunden), so erhält man die ursprüngliche "Weltzeitsekunde". Sie lebt bis heute in der Universalzeit (UT1) fort. Die ist etwa in den Geowissenschaften und der Astronomie gebräuchlich.

Der Nachteil dieser Definition: Die Erde dreht sich nicht in konstanter Geschwindigkeit, sodass sich die Länge einer Sekunde genau genommen stetig verändert. Ab 1956 bestimmte man ihre Dauer daher als Bruchteil der Zeit, die unsere Erde für einen Umlauf um die Sonne benötigt.

Der Forschungsgemeinde, die mit zunehmend kleinen Zeitintervallen arbeitete, war dieser Wert jedoch nicht präzise genug. Denn er lässt sich lediglich bis auf die achte Nachkommastelle genau bestimmen. Auch Computernetze, Kommunikationssysteme, Satellitennavigation und Finanzmärkte wären mit der "Ephemeriden-Sekunde" in ihrer heutigen Form nicht vorstellbar. Denn sie sind abhängig von einer weltweit einheitlichen, ultrapräzisen Zeitmessung.

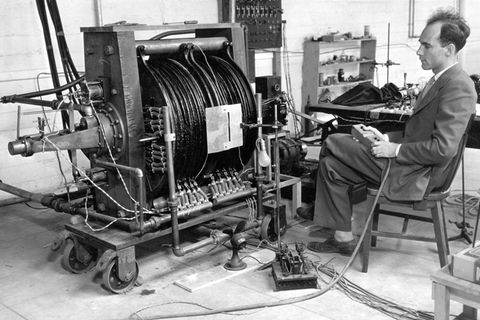

Die Atomuhr: eine Revolution in der Zeitmessung

1967 wurde schließlich die Atomsekunde aus der Taufe gehoben. Sie basiert auf dem Verhalten von Caesium-133-Atomen. Wird ein solches Atom mit Mikrowellen bestrahlt, wechselt es zwischen zwei Zuständen. Bei einer bestimmten Frequenz gelingt dieser Wechsel besonders gut. Sie wird als Resonanzfrequenz bezeichnet und ist Taktgeber von Atomuhren, wie sie etwa in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt stehen. Eine Sekunde entspricht dabei der Zeit, in der die Mikrowellen 9.192.631.770-mal schwingen. Die Atomsekunde ist die weltweite Standardeinheit der Zeitmessung und Grundlage der koordinierten Weltzeit UTC.

Bis vor einigen Jahren verlangsamte sich die Drehung der Erde. Die Sekunde, die sich aus der Tageslänge ableitete, war deshalb länger als die Atomsekunde. So drifteten die Universalzeit und die koordinierte Weltzeit auseinander. Im Jahr 1969 beispielsweise war ein Tag in Universalzeit 2,8 Millisekunden länger als ein Tag in koordinierter Weltzeit.

Um das Problem zu lösen, wurde die Schaltsekunde eingeführt. Wann immer die Differenz zwischen den zwei Tageslängen eine halbe Sekunde erreichte, wurde der koordinierten Weltzeit eine Sekunde hinzugefügt. In der Nacht eines 31. Juni oder eines 31. Dezember blieben die Uhren dann zwei Sekunden lang auf 23:59:59 Uhr stehen. Seit Einführung der Schaltsekunde im Jahr 1972 geschah das 27 Mal, zuletzt 2016. Die zuständige Generalkonferenz für Maß und Gewicht will die Zügel jedoch künftig lockerer lassen. Die Abweichung zwischen koordinierter Weltzeit und Universalzeit soll eine Sekunde überschreiten dürfen. Denn weniger Schaltsekunden bedeuten weniger Aufwand und weniger Fehlerquellen.

Eisschmelze und Kernbremse: Warum sich die Erde nicht immer gleich schnell dreht

Viele Faktoren beeinflussen die Drehgeschwindigkeit der Erde, darunter die Anziehungskraft des Mondes, die Bewegungen der Atmosphäre und die der Wassermassen in den Ozeanen. Dass Schaltsekunden notwendig sind, hat jedoch vor allem drei Gründe.

Erstens bremst die Reibung zwischen dem Wasser der Meere und dem Meeresboden den Planeten aus. Zweitens hat die Erde seit der letzten Eiszeit ihre Form verändert. Durch das Abschmelzen der Eisschilde sind die Polkappen geschrumpft. Die Erde ist dadurch runder geworden. Das wiederum beschleunigt ihre Rotation. Schließlich ist da noch der Einfluss des eisernen Erdkerns. Er dreht sich zunehmend langsamer. Damit die Regeln der Physik nicht verletzt werden und das Drehmoment des gesamten Planeten erhalten bleibt, müssen sich der flüssige Erdmantel und die Erdkruste zum Ausgleich ein wenig schneller drehen.

Die erste negative Schaltsekunde könnte für Chaos sorgen

Vor allem der träge Erdkern scheint die Drehung des Planeten zuletzt wieder beschleunigt zu haben. Die Zahl der notwendigen Schaltsekunden sank; inzwischen eilt die reale Tageslänge der Weltzeit sogar ein wenig voraus. Im Laufe der nächsten Jahre könnte uns deshalb ein Novum bevorstehen: eine negative Schaltsekunde. Dann würden die Uhren von 23:59:58 Uhr direkt auf 0:00:00 Uhr springen. Die Sekunde vor Mitternacht entfiele einfach. Fachleute befürchten Chaos in der technischen Infrastruktur.

"Die Zeitmessung und Vernetzung von Computern basiert darauf, Sekunden zu zählen", schreibt Duncan Carr Agnew, Geophysiker an der University of California San Diego, im Fachjournal "Nature". "Viele Systeme arbeiten heute mit Software, die eine zusätzliche Sekunde akzeptiert, aber nur wenige (wenn überhaupt welche) ermöglichen es, eine Sekunde zu überspringen. Eine negative Schaltsekunde wird deshalb voraussichtlich viele Schwierigkeiten verursachen."

Ursprünglich sah es aus, als ob eine negative Schaltsekunde schon 2026 nötig sein könnte. Geophysiker Agnew hat sich nun alle verfügbaren Daten noch einmal angeschaut. Er kommt zu dem Schluss, dass ausgerechnet der Klimawandel uns eine Galgenfrist einräumt. Weil die Gletscher in Grönland und der Antarktis schmelzen, steigt der Meeresspiegel. Wasser wandert von den Polen Richtung Äquator. Die Verteilung der Masse auf dem Planeten ändert sich. Das bremst die Erde minimal aus. Eine negative Schaltsekunde steht uns nach seinen Berechnungen erst 2029 bevor.