Warum ich weiterhin Lachs esse

Um es gleich zu sagen: In meiner Familie kommt Lachs durchaus noch auf den Tisch. Nicht oft – dazu ist uns der Fisch bei Kilopreisen von an oder über 30 Euro zu teuer. Aber Lachs ist nun mal Bestandteil von Gerichten, auf die sich bei uns Eltern und die zwei noch zu Hause lebenden Kinder problemlos einigen können: Ich mache aufgrund anhaltender Nachfrage gerne eine asiatische Nudelbrühe, in der neben viel Gemüse auch Stücke vom Lachs schwimmen, die ich vorher in geriebenem Ingwer, Sojasause und Mirin (einer leicht süßlichen Würzsauce) eingelegt habe.

Außerdem kann meine norddeutsche Frau Sushi inzwischen derart japanisch gut rollen, dass sie seit Jahren zum, übrigens durchaus kostengünstigen, Familienessen geworden sind – viele der Rollen funktionieren mit Avocado, Gurke oder anderem Gemüse, aber ohne Nigiri und Maki mit Lachs ist so eine Sushi-Platte auch nix. Und ja: Gut möglich, dass zum weihnachtlichen Frühstück auch Räucherlachs auf den Tisch kommt. Wir beziehen unseren von einem kleinen, norddeutschen Betrieb. Die Produkte sind geschmacklich top, und nein, es stört uns nicht, dass die Menschen dort Zuchtlachs räuchern.

Nun platzen in diese vorfestliche Stimmung zwei gar nicht leckere Neuigkeiten: Zum einen wird vermeldet, dass das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit vor dem Verzehr von Räucherlachs warnt. Im amtlichen "Zoonosen-Monitoring" sei mit Listerien befallener Räucherlachs aufgefallen, man rate davon ab, sich den Fisch zum Weihnachtsfrühstück zu gönnen.

Vorweg: Listerien sind kein Spaß, Listerien sind gefährlich. Wer die Bakterienart zu sich nimmt, kann Fieber und Durchfall bekommen, Erbrechen ist ein weiteres Symptom, bei Schwangeren kann der Verzehr zu schweren Schädigungen der ungeborenen Kinder führen. Aber wer das Original-Communiqué des Amtes liest, dem wird schnell klar, dass Alarmstimmung schlicht nicht angebracht ist: In 8,3 Prozent, also in etwa 30 von 354 untersuchten Proben, wurden Listerien festgestellt. Aber nur einzige der 354 Proben überschritt den amtlich festgelegten Grenzwert für die Bakterien, war mithin offiziell gefährlich. Und weiter: Der mit der Sache befasste Vorsitzende der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz betont in derselben Pressemitteilung: "Die deutlich geringere Keimkonzentration sowie die geringere Zahl der kritischen Proben ist eine gute Entwicklung." Trotzdem müsse man, sicher ist sicher, immungeschwächte Kranke und Schwangere vor dem Verzehr warnen. Zusammengefasst: Die Keimgefahr im Räucherlachs ist sehr, sehr überschaubar. Und dass Schwangere sich vor roh verarbeiteten tierischen Produkten in Acht nehmen sollten, wissen die meisten Frauen – und halten sich deshalb auch von Rohmilchkäse fern, auf dem sich regelmäßig Listerien ansiedeln. Von dieser Meldung bleibt also wenig Alarm übrig, unserer kleinen Familienräucherei wird sie trotzdem das Weihnachtsgeschäft verhageln, was ich rasend ärgerlich finde.

Erwartbarer ist da, was die Aktivisten-Organisation "Foodwatch" fordert: Nämlich, dass Lachs aus norwegischer Aquakultur schlicht verboten gehöre, das Tierleid in den Anlagen sei "enorm", die Zucht ein "ökologisches Desaster". Diesen argumentativen Blattschuss wider die Aquakultur setzt "Foodwatch" seit Jahren regelmäßig vor Weihnachten, wissend, dass Lachs für viele Menschen zum Fest gehört.

Alternativen bietet die Organisation kaum: Ab und zu wird auf Wildlachs verwiesen, der für die allermeisten Menschen unerschwinglich ist, Kilopreise liegen bei 50 Euro und mehr. Gern empfiehlt "Foodwatch" auch Seelachs. Dazu muss man wissen, dass Seelachs mit Lachs nur den Namen gemein hat: Ansonsten gehört der Fisch zur Familie der Dorsche. Und kulinarisch sei bemerkt: Es hat einen Grund, warum Seelachs gern in Fischstäbchen-Form daherkommt und auch ansonsten meist paniert serviert wird. Ohne diese Zusatzwürze bleibt sein Fleisch hinter den Erwartungen zurück, ist jedenfalls mit Lachs nicht vergleichbar. Als Sushi sollte man ihn jedenfalls nicht genießen. Ansonsten bleiben auf den "Welchen Fisch darf ich noch essen"-Listen meist übrig: Forelle – die leider, leider, kaum noch jemand zubereiten – und auch nicht filetieren – kann. Karpfen – kulinarisch mindestens diskutabel. Und, zum guten Schluß: Sprotte – ein Fischchen, das eigentlich nur noch bei konservativen, norddeutschen Großeltern auf den Tisch kommt.

Was "Foodwatch" regelmäßig verschweigt: Wer Fisch kauft, erwirbt, nicht nur in Deutschland, fast immer Aquazucht. Und sehr oft aus Norwegen. Denn die Weltmeere sind fast leergefischt, wer tierisches Protein in Fischform möchte, hat da kaum eine Wahl. Und Aquazucht hat durchaus Vorteile: Die Fische schmecken besser, das haben unzählige Verkostungen, auch solche der Stiftung Warentest, immer wieder ergeben.

Sie schont eben genau die Wildtierbestände, die wir ja für funktionierende Ökosysteme brauchen und nicht, weil wir sie essen wollen: Aquazucht ist gut kalkulierbar, anders als bei den Fischereiflotten gibt es keine gigantischen Mengen an Beifang. Und die gezüchteten Fische werden einfach ihren Gehegen entnommen, man muss sie nicht, wie zumeist noch bei der traditionellen Fischerei, mit alles zerstörenden Schleppnetzen dem Meer entreißen.

Auch verfängt das alte Argument nicht mehr, dass in Fischfarmen doch Fischmehl verfüttert werde, dass wiederum aus Wildfischen besteht. Das ist schon lange nicht mehr so: Die Meere sind leer, der Preis von Fischmehl entsprechend gestiegen, zunehmend werden in Fischfarmen Soja- und Rapsprodukte verfüttert. Und schließlich gibt es handfeste ökologische Argumente: Zuchtfisch aus Norwegen hat es nicht weit bis zu uns, Wildlachs (aber auch Seelachs) dagegen schon: Er wird vor Alaska gefischt, zum billligen Filetieren nach Asien gebracht und gelangt erst dann zu uns. Raten Sie, welches Produkt klimaverträglicher ist.

Und, zum unappetitlichen Schluss: Ja, Zuchtfische können mitunter von Parasiten befallen sein, Lachsläuse aber gelangen nie ins Fleisch. Bei Wildfischen ist das anders: Praktisch alle Wildlachse sind von Nematoden befallen, und wer den Fisch roh genießt, isst diese auch mit.

Es stimmt: In der Aquazucht werden, wie in jeder Art der Massentierhaltung, Medikamente eingesetzt. Aber es sind viel, viel weniger als früher, nicht einmal "Foodwatch" würde das bestreiten. Und ja: Wo die Gehege stehen, verunreinigen sie das Wasser drumherum, natürlich. Aber die rückstandsfreie Produktion von Nahrungsmitteln ist noch nicht erfunden, auch Gemüse wird meist traditionell unter Einsatz von Pestiziden, Fungiziden, Insektiziden angebaut. Und wer glaubt, dass man mit in dieser Hinsicht einwandfreiem Demeter-Anbau eine komplette Bevölkerung ernähren kann, denkt schlicht naiv.

Wer Fisch aus Aquakultur also verteufeln will, sollte ehrlich sein: Das bedeutet nämlich, gar keinen Fisch mehr zu essen, und das in einer Zeit, in der viele Menschen die Fleischproduktion sowohl ethisch als vor allem auch ökologisch für deutlich schlimmer halten. Nun kann man anfangen, sich vegan zu ernähren, und viele tun das ja auch. Ich bin aber auch Kulinariker: Auch wenn vegetarische Gerichte unseren Speiseplan durchaus dominieren, möchte ich nicht auf wichtige Teile unserer Küchenkultur verzichten. Und im übrigen auch nicht ständig hochverarbeitete, mit Zusatzstoffen aller Art versetzte vegane Lebensmittel essen. Ich werde jedenfalls weiter Lachs aus Aquakultur, in geringen Mengen, in meiner Küche verarbeiten. Wildlachs lasse ich weiter links liegen. Und aus Seelachs mache ich astreine Fischfrikadellen.

Warum ich keinen Lachs mehr esse

Seitdem ich den Lachsaktivisten Don Staniford bei einer GEO-Recherche begleitet habe, esse ich keinen Lachs mehr, eigentlich verzichte ich inzwischen völlig auf Fisch. Und ganz bestimmt auf den aus Aquakultur.

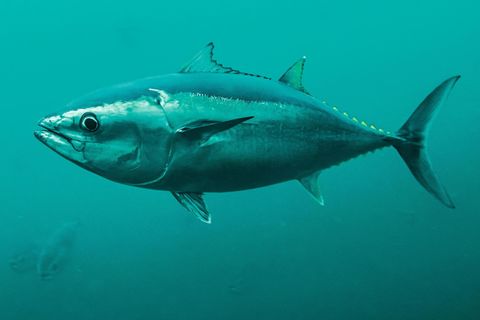

Was ja eigentlich bizarr ist – schließlich genießt die Fischzucht bei vielen den Ruf, die wilden Bestände zu schützen. Und die sind bedroht, auch beim Lachs: Seit 2021 steht der Atlantische Lachs beispielsweise in Norwegen auf der Roten Liste. Die Bestände haben sich mehr als halbiert. Überall in Europa droht er zu verschwinden. Oder ist schon lange futsch, zum Beispiel im Rhein, wo er noch bis in die 1950er-Jahre vorkam. Doch gerade die Lachszucht stellt eine Gefahr für die Lachse dar. Und bedroht auch andere Lebewesen.

Aber mal der Reihe nach: Wenn wir bei uns Lachs essen, dann handelt es sich meistens um Atlantischen Lachs, und der stammt aus der Zucht. Der Aquakultur. Das sind große runde Käfige, oft viele nebeneinander, in denen Lachse kreisen und sich fett futtern.

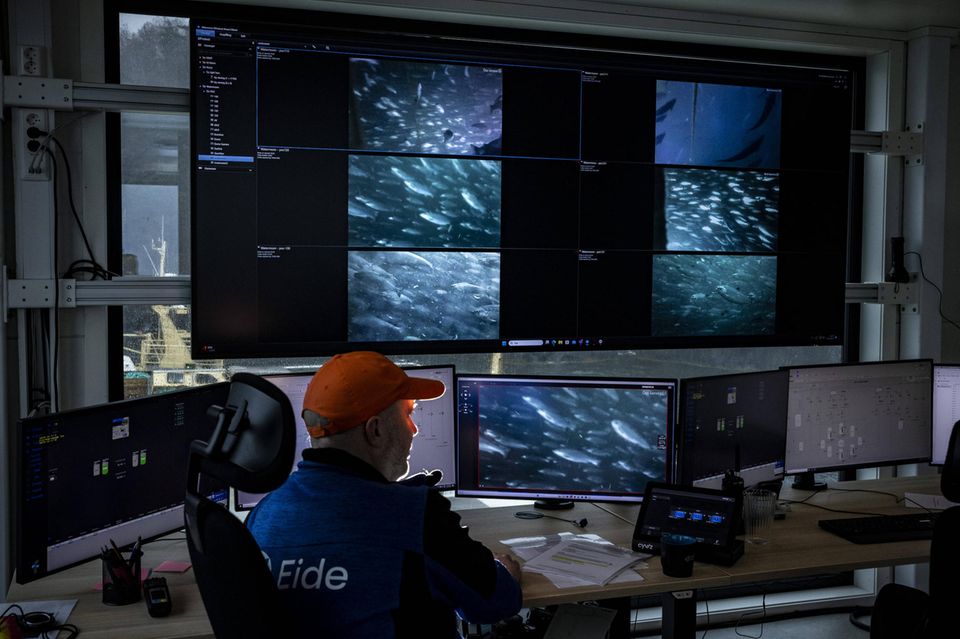

Lachszucht ist ein globales Megageschäft, dominiert von wenigen Großunternehmen. Und es boomt. Mehr als Schweine- oder Rinderzucht, mehr als Soja- oder Maisanbau. Mehr als alles andere im ohnehin immer weiter wachsenden Agrargeschäft, das Essen für acht Milliarden Menschen produziert. Und bald noch für weitaus mehr.

Auf Island, den Färöern, vor den Küsten Irlands und sogar vor Chile oder Australien: Überall drehen Käfig-Lachse ihre Kreise. Und die Welt hat immer größeren Hunger darauf. In Deutschland geht kein Fisch häufiger über die Theke.

Die Züchter liefern. Das Verhältnis von Zuchtlachs zu Atlantischem Wildlachs liegt inzwischen bei 1000 zu eins – 1000 Zuchtlachse auf einen Wildlachs. Die Fische sind zu einer Industrieware geworden, die man wie Heizöl oder Kupfer an der Börse handelt. Es gibt sogar einen eigenen Nasdaq-Index für Lachse.

Das alles muss man wissen, um einen wesentlichen Punkt zu verstehen. Lachszucht ist industrielle Massentierhaltung und funktioniert wie jeder x-beliebige Geflügelbetrieb. Es geht um Effizienz und um Masse. Und damit beginnen die Probleme.

Weil die Lachse in den Fischfarmen dicht an dicht leben, machen sich ganze Armeen von Parasiten breit. Vor allem die Seeläuse. Unter dem Vergrößerungsglas sehen sie mit ihren Haken bewehrten Mäulern aus wie Monster. Sie heften sich wie winzige Saugglocken an einen Lachs, fressen die Haut ab, saugen Blut. Sobald sie an der Quelle sitzen, paaren sich die Schmarotzer und legen Eier. Daraus entstehen neue Seeläuse, die wieder Eier legen. In den engen Käfigen ist es leicht, von einem Lachs zum nächsten zu gelangen. Außerdem knabbern sich die Fische im Gedränge gegenseitig die Flossen an. Verletzungen sind Einfallstore für weitere Invasoren, Bakterien oder Viren etwa.

Das passiert auch draußen in der Natur – aber viel seltener. Denn der Lachs geht auf Wanderschaft und zieht Tausende Kilometer durchs Meer. Diese beklemmende Enge ist ihm eher fremd. Das Leiden der Lachse in Gefangenschaft ist ein Grund, warum der Brite Don Staniford, mit dem ich in Schottland für GEO unterwegs war, gegen die Massentierhaltung im Meer kämpft. Was tun Fischzüchter gegen Parasiten? Sie kämpfen auch – schwingen die Chemiekeule, berichtete mir Don Staniford. Die Käfige desinfizieren sie zum Beispiel mit dem Bleichmittel Wasserstoffperoxid. Was ätzend wirkt.

Um die Seeläuse zu töten, kippen sie außerdem Insektizide ins Wasser. Die lähmen das Nervensystem der Parasiten. Das Problem allerdings: Die Netzkäfige lassen sich nicht so abriegeln wie eine Hühnerfarm an Land. Nach jeder Anwendung schwemmen die giftigen Substanzen ins Meer. Und dort töten sie nicht nur Parasiten. Als Forschende in Norwegen beispielsweise das verwendete Nervengift Deltamethrin untersuchten, stellte sich heraus: Es tötete auch andere Krebse. Sogar dann noch, als es erheblich verdünnt zum Einsatz kam. Und Bleichmittel killt auch Schnecken, Muscheln oder Fischlarven.

Das Thema Gift ist heikel für die Lachsindustrie, weil es in der Öffentlichkeit nicht gut ankommt. Jede Menge Unbequemes enthält auch das Buch "The New Fish" von zwei norwegischen Journalisten. Sie beschreiben das Problem mit dem Gift so: Je länger die Seeläuse mit einem Toxin malträtiert werden, desto resistenter werden sie dagegen. Und was machen dann die Fischfarmer? Fahren die Dosis hoch, stellen auf andere Präparate um. Oder setzten Kombinationen aus Wirkstoffen ein. Es ist ein irres Wettrüsten. Immer mehr Gift. Und am Ende gewinnen immer die Schmarotzer.

In diesen Krieg ziehen auch Putzerfische. Sie sollen den Lachsen die Parasiten von der Haut fressen. "Super heroes", Superhelden werden sie in der Branche genannt. Eine neue Streitmacht gegen den Feind. Aber die kleinen Helfer verenden massenhaft in den Käfigen. Oder werden von Lachsen gefressen. Verzweifelt fängt die Industrie deshalb massenweise Putzerfische, damit der Nachschub nicht versiegt. Eine Materialschlacht der Lebewesen, ein Abnutzungskampf. Mit der Konsequenz, dass etwa vor Norwegen die Bestände der Superhelden enorm in Bedrängnis geraten.

Hier wird deutlich: Die scheinbare Lösung eines Problems erzeugt sofort wieder das nächste Problem. Jetzt kommt noch ein ganz anderes hinzu: Die Schlacht findet ja im Meer statt. Und die Netze der Käfige halten die Eier der Schmarotzer-Armee nicht auf. Die Strömung trägt sie einfach fort. Weil die Farmen oft an den Wanderrouten der verbliebenen Wildlachse liegen, infizieren sich auch vorbeiziehende Artgenossen. Die wilde Verwandtschaft leidet ohnehin schon unter Umweltverschmutzung, Klimawandel und begradigten, von Staudämmen verrammelten Flüssen. Parasiten haben ihnen gerade noch gefehlt.

Lachskäfige sind außerdem nicht nur Hotspots für Seeläuse, sondern auch für Viren und andere Erreger. Sie sind Seuchenherde, eine Gefahr für die letzten freien Lachse. Und in den Käfigen lauert noch eine Gefahr: Über Jahrzehnte züchtete sich die Industrie nach und nach ein Tier zurecht, das mit den wilden Artgenossen kaum noch etwas zu tun hat. Es hat sogar einen eigenen Namen Salmo domesticus, der Hauslachs.

Die Evolution hat Wildlachse dagegen für ihr Leben optimiert: Sie haben beispielsweise eine Osmoregulation, die es ihnen erlaubt, Ionen an den Kiemen in die andere Richtung zu pumpen, wenn sie vom Meer in die Flüsse schwimmen. Deshalb kommen sie sowohl in Salz- als auch in Süßwasser klar. Das Erbgut des Atlantischen Lachses ist eine Schatzkiste der Möglichkeiten. Lachsen, deren Heimat in einem Gebirgsbach liegt, verschafft es die Kraft für die kräftezehrende Rückkehr an den Geburtsort. Oder anderen die Fähigkeit, die Kälte auszuhalten in einem Fjord. Wieder anderen, Marathondistanzen zu überstehen.

Diese Schatzkiste an Möglichkeiten fehlt den Nutztieren in den Aqua-Käfigen. Und deren genetische Verarmung stellt gleich das nächste Problem dar. Bei Sturm etwa entwischen immer wieder Zuchtlachse. Und die paaren sich mit ihren wilden Artgenossen. Das Erbgut schwächt die Wildlachse. Zwar versucht die Industrie gegenzusteuern. Sie experimentiert, besagen Berichte, mit sterilen Lachsen. Aber die Ausbrecher auf den Fischfarmen bleiben ein Problem für die letzten Wildfische.

Eines haben die wilden und die eingesperrten Lachse bei all den Unterschieden gemeinsam: den Appetit- Man muss fünf Kilogramm Fisch in einen Zuchtlachs stopfen, damit er ein Kilogramm zunimmt. Zuchtlachs und andere Raubfische in Käfigen verbrauchen etwa ein Fünftel des weltweiten Wildfangs, darunter insbesondere Sardinen, Anchovis und Makrelen. Die werden zu Fischmehl zermahlen, zu Pellets gepresst und landen in den Käfigen. Das Problem: 90 Prozent der Futterfische könnten auch direkt auf unseren Tellern landen – doch mit gezüchteten Raubfischen lassen sich höhere Gewinne erzielen.

Zuchtlachs sticht deshalb Menschen in Entwicklungsländern aus, deren Ernährung von lokaler Fischerei abhängig ist. Die findige Lachsindustrie hat schon wieder eine Lösung, aber nur auf den ersten Blick. Man mengt dem Lachsfutter zum Beispiel proteinreiches Soja bei, um Fisch einzusparen. Der unschöne Haken: Der Anbau von Soja befeuert die Abholzung von Wäldern in Südamerika. Und den Klimawandel. Also wieder nichts, was mit Vernunft zu tun hat. Zuchtlachs ist für mich keine Alternative. Dass er so fettreich ist und deshalb mit einem intensiven Geschmackserlebnis einhergeht, liegt übrigens an der Mästung in den Käfigen. Dass das noch gesund sein soll, kann ich mir kaum vorstellen.

Was aber wäre vernünftig? Lachs als absolute Delikatesse zu betrachten. Maximal Pazifischen Wildlachs zu kaufen, aus kontrolliertem Fang. Und dieses dann als Ausnahme-Festessen zu zelebrieren, nicht als Dauerlösung. Oder, viel besser, ganz auf ihn zu verzichten, denn auch die pazifischen Bestände stehen unter Druck. Die gute Nachricht am Schluss: Unsere Meere sind ungeheuer produktiv, wenn wir sie in Ruhe lassen, haben sie die Chance, sich zu erholen. Vielleicht sogar so, dass irgendwann auch der Lachs zurückkommt.