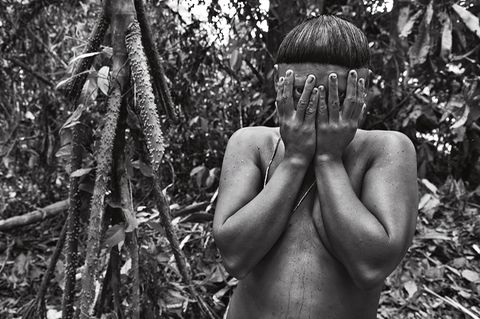

Das umstrittenste Indianervolk unserer Zeit lebt an einem Nebenfluss im Amazonasgebiet, in einem Reservat von 240 Kilometer Länge, zwei Tagesreisen mit dem Boot von den Außenrändern unserer Zivilisation entfernt. Die Pirahã leben dort, wie sie es schon immer getan haben – als Jäger und Sammler, in schlichten Hütten, ohne Wände und festen Boden und Elektrizität. Keinen von ihnen trieb es je in die Stadt. Ihre Sprache ist mit keiner lebenden mehr verwandt. Diese Sprache ist es, die dazu geführt hat, dass Wissenschaftler an den besten Universitäten der Welt einen heftigen Streit über die Pirahã führen.

Keine Wörter für Zahlen und Farben

Sie ist merkwürdig, diese Sprache: Sie besitzt nur drei Vokale und sieben Konsonanten (acht für die Männer); kann gesungen werden, gesummt und gepfiffen. Vor allem aber fehlen ihr viele Elemente, die wir für natürlich halten: Die Pirahã haben keine Wörter für Zahlen, keine für Farben, keine für gestern und heute. Und sie bilden keine Nebensätze. Das zumindest behauptet der Linguist Daniel Everett, ein Amerikaner, der jahrelang bei den Pirahã lebte und sich mit ihnen verständigen kann wie niemand sonst. Everett glaubt: Wie die Pirahã sprechen, ist eng mit ihrer Lebensweise verknüpft. Diese Indianer, sagt Everett, lehnen alles Abstrakte ab; sie kümmern sich nur um das Erfahren des Augenblicks. Darum fehlen ihrer Sprache die Nebensätze: Die Pirahã verbinden niemals zwei einzelne Aussagen ("der Mann hat ein Kanu", "der Mann fällt einen Baum") zu einer ("der Mann, der ein Kanu hat, fällt einen Baum"), weil der Einschub aus dem direkten Erleben herausfällt, aus dem, was unmittelbar relevant ist.

Universale Grammatik: der gemeinsame Nenner aller Menschen?

Für viele Linguisten sind Everetts Behauptungen ein Affront, ein Skandal. Diese Forscher gehen nämlich davon aus, dass die Fähigkeit, komplexe Satzstrukturen zu bilden, in unseren Hirnen genetisch angelegt ist, mehr noch: Es ist diese Fähigkeit, sagen Everetts Gegner, die uns Menschen, als Sprach- und Kulturwesen, vom Tier unterscheidet. Wie sonst sollten wir neue, nie gehörte Aussagen erzeugen als mittels der unbegrenzten Kombination von Wörtern? Setzen wir uns nicht dadurch von Schimpansen ab, dass wir unendlich lange Sätze bilden können? Und: Ist es nicht diese "Universale Grammatik", die eben allen Menschen zukommt – als kleinster gemeinsamer Nenner der knapp 7000 lebenden Sprachen?

Falsch, sagt Daniel Everett. Kein universales Prinzip herrscht im Maschinenraum unserer Sprache, der Grammatik. Sondern die Kultur. Und deshalb unterscheiden sich Sprachen je nach Lebensraum, je nach den Wertmaßstäben einer Gemeinschaft bis ins Innerste voneinander. Es gebe kein besseres Beispiel für diese These als die Pirahã, behaupten Everett und seine Anhänger.

Porträtfotograf Martin Schoeller im Urwald

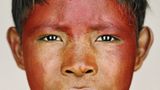

Im Sommer 2009 reiste eine GEO-Expedition in das Indianerreservat am Maici-Fluss. Mit an Bord: der Fotograf Martin Schoeller – der in New York lebende Deutsche ist der berühmteste Porträtfotograf unserer Zeit. Für seine "Close Up"-Bilder setzt er Menschen in ein mobiles, abgedunkeltes Fotostudio und leuchtet ihre Gesichter mit Neonröhren aus, die Tageslicht haben. So kommt Schoeller seinen Modellen im Wortsinne nahe – auf den Portraits erkennt man noch die feinsten Gesichtszüge, und die Augen stechen stark hervor.

Viele Berühmtheiten saßen schon in Schoellers Studio, Barack Obama etwa, Angelina Jolie oder Jürgen Klinsmann. Nun also die Pirahã. Noch rast der Streit um Everetts Thesen, noch ist nicht entschieden, ob diese 350 Indianer tatsächlich die Idee einer menschlichen "Ursprache" widerlegen – durch seine fotografische Annäherung indes ist es Schoeller schon jetzt gelungen, das Leben dieser Menschen in einmaliger Weise zu dokumentieren.