Mit Medellín fing alles an. Seit 2004 schwebt mitten aus der Metropole eine Seilbahn hügelaufwärts – über Dächer, Palmen, Strommasten bis ins Viertel Santo Domingo am nordöstlichen Rand der Stadt. Dort war die Hochburg des Drogenbosses Pablo Escobar, damals, als Medellín, Kolumbien, noch der gefährlichste und mörderischste Ort der Welt war. Die Metrocable Medellín wurde zum Modell: für Südamerika und den Rest der Welt. Überall entdecken Stadtplaner nun die Seilbahn als Lieblingslösung für den Massenverkehr, schneller, platzsparender, kostengünstiger zu bauen als U-Bahntunnel, leiser und umweltverträglicher als Busse.

Für Städte, deren Bevölkerung schneller wächst als ihre Nahverkehrssysteme

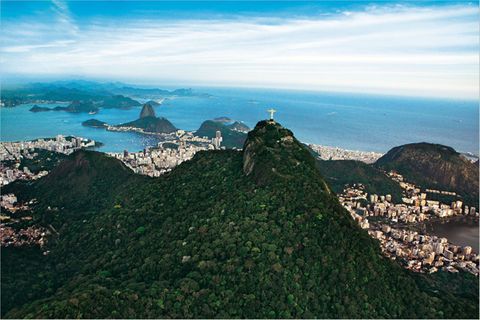

Ein Transportmittel für schwieriges Terrain, das schwebend leicht Flüsse, Schluchten und Steilhänge überwindet – und für Städte, deren Bevölkerung schneller wächst als ihre Nahverkehrssysteme. Inzwischen verbinden auch in Caracas und Rio de Janeiro, wo sich wie in Medellín Slums über die Hügel ziehen, Seilbahnen die Armenviertel mit den Stadtzentren. Und in Bolivien eröffnete im vergangenen Jahr das größte städtische Seilbahnnetz der Welt: drei Linien zwischen der Hauptstadt La Paz und der Nachbarmetropole El Alto, gebaut für 18 000 Passagiere pro Stunde. Gesamtlänge elf Kilometer.

Weltweit sind Projekte in Planung oder im Bau, auch in Europa, wo Gondeln bislang Gebirgsregionen oder Großereignissen wie Gartenschauen, Weltausstellungen und Olympischen Spielen vorbehalten waren. In Ankara, Mekka, Toulouse und Mexiko-Stadt, in Austin (Texas), Cardiff (Wales), Constantine (Algerien), Kampala (Uganda) und Lagos (Nigeria): Die Zukunft liegt in der Luft.