Mit diesem Ausgang hätte niemand gerechnet: Die Ogasawara-Veilchentaube (Columba janthina nitens) auf der japanischen Insel Chichijima stand mit 80 Tieren praktisch vor dem Aussterben; nach Schutzmaßnahmen stieg die Population jedoch überraschend auf mehr als 1000 Tiere – binnen nur fünf Jahren.

Evolutionsbiologen mutet das wie ein Wunder an. Denn eine derart kleine Population bringt normalerweise krasse genetische Verarmung und Inzucht mit sich. Auch unter besten Voraussetzungen bedeutet dies häufig das Aus einer Spezies. Forschende aus Japan haben sich das Comeback der Taube nun näher angeschaut und dabei erstaunliche Einsichten in das Werk der Evolution gewonnen, wie sie im Fachmagazin "Communications Biology" berichten.

Verwilderte Katzen brachten die Tauben an den Rand des Aussterbens

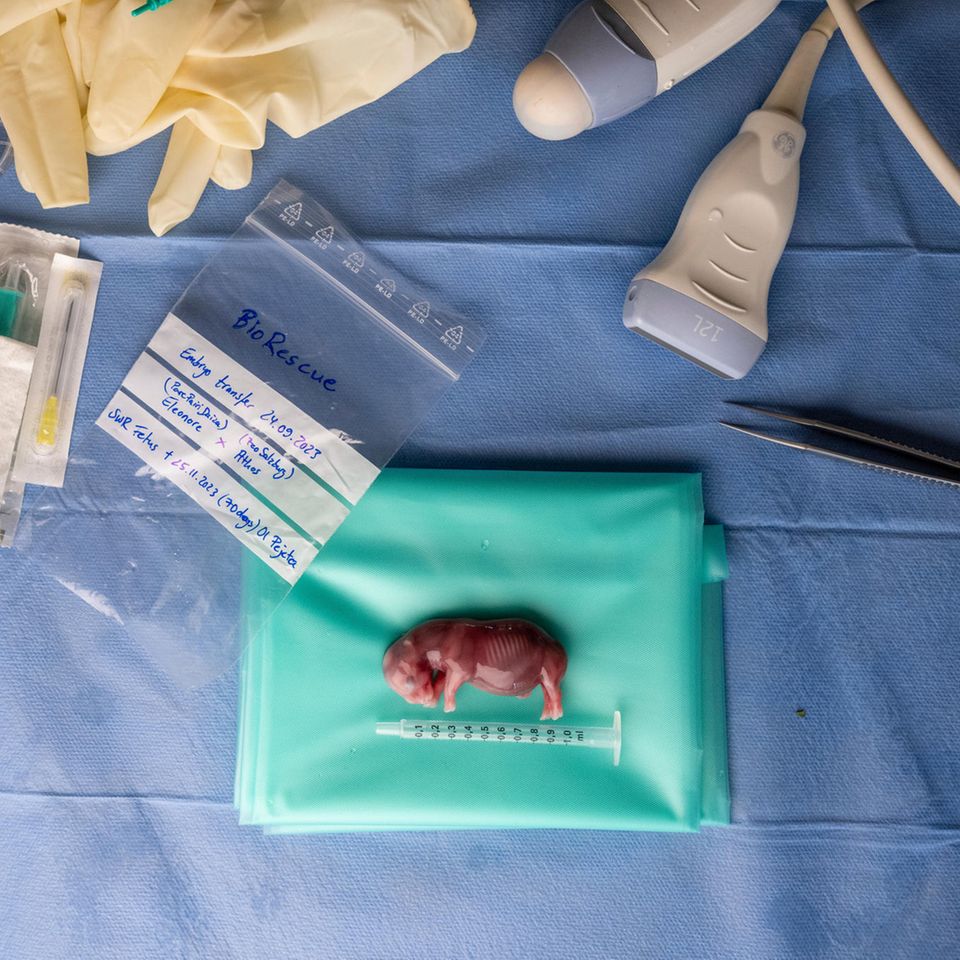

Wie kam es überhaupt zum Verschwinden der Tauben? Große der Teile Insel Chichijima, die Teil der japanischen Ogasawara-Inseln ist, wurden seit der Besiedelung durch den Menschen 1830 abgeholzt. Die Tauben verloren ihre Nistplätze. Zusätzlich machten eingeschleppte Katzen Jagd auf die Vögel und ihre Jungen. All das führte zu einem massiven Populationsschwund, 2008 lebten nur noch gerade einmal 80 Tiere auf Chichijima.

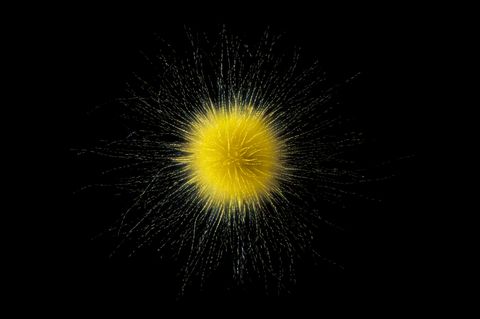

Erst 2010 wendete sich das Blatt. Die Regierung begann Katzenfallen auszulegen und die Zahl verwilderter Stubentiger einzudämmen. Die Tauben konnten wieder ungestört brüten und sofort begann sich die Population exponenziell zu erholen. Dabei überwanden die Tiere offenbar ein fundamentales Problem: Inzucht.

Warum Inzucht für das Überleben einer Art schädlich ist

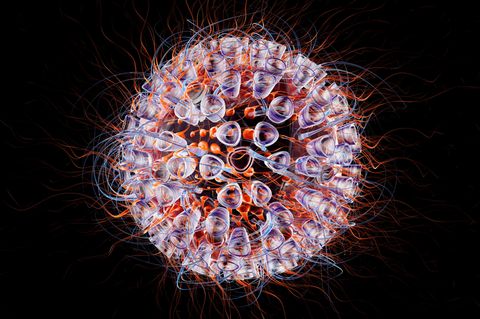

Inzucht erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass nachteilige Gene aufeinandertreffen. Da jedes Lebewesen zwei Kopien von jedem Gen besitzt, kann ein funktionierendes Gen häufig ein unvorteilhaftes Gen kompensieren. Das ungünstige Gen wird dennoch an die Nachkommen weitervererbt.

Paaren sich nun eng verwandte Individuen untereinander, werden unweigerlich einige ihrer Kinder zwei ungünstige Genkopien erhalten statt nur einer. Dadurch sinkt deren Überlebenschance. Schlimmstenfalls treffen so viele ungünstige Gene aufeinander, dass es nicht genug fitte Nachkommen gibt, um die Population aufrechtzuerhalten. Sie kollabiert. "Viele gefährdete Arten haben trotz intensiver Schutzmaßnahmen Schwierigkeiten, sich zu erholen", sagt Daichi Tsujimoto, Erstautor der Studie in einer Pressemitteilung.

Das unheimlich perfekte Erbgut der Veilchentaube

Dieses Schicksal blieb den Tauben erstaunlicherweise erspart. Auf der Suche nach einer Erklärung, schauten sich die Forschenden die DNA der Tauben an. Sie verglichen das Erbgut von neun wild lebenden Veilchentauben auf Chichijima mit dem von neun in Gefangenschaft gezüchteten Individuen und elf Tauben einer anderen, verwandten Art, die in großer Zahl entlang der Küste auf dem japanischen Festland lebt.

Dass überraschende Ergebnis: Der Genpool der Veilchentaube auf Chichijima ist auffallend gleichförmig. Zudem weist er deutlich weniger nachteilige Gene auf als die Individuen der 1000 Kilometer entfernt in großer Zahl auf dem japanischen Festland lebenden verwandten Art.

Die Tauben haben seit jeher mit Inzucht zu kämpfen und eine Lösung gefunden

Die Veilchentauben verfügen somit über ein entschlacktes, fehlerfreies Hochleistungserbgut, das perfekt an die Inselbedingungen angepasst ist. Dieser Umstand, so schließen die Forschenden, hat die Tauben vor den negativen Effekten der Inzucht bewahrt.

Schließlich sind die Tiere bereits seit rund 670.000 Jahren Insulaner. Seit jeher ist ihre Population durch die Größe der Insel begrenzt. Das Inzuchtproblem bestand also von Anfang an und verschärfte sich durch den menschlichen Einfluss nur. Anders gesagt: Inzucht am Rande des Aussterbens ist für diese Tauben nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Diese Herausforderung haben sie bereits in der Vergangenheit gemeistert, indem sie sich über Jahrhunderte immer besser an die Insel anpassten und unvorteilhafte Gene eliminierten. Das ermöglichte ihnen, den "genetischen Flaschenhals" zu überwinden, der durch die geringe Populationsgröße entstand.

Im homogenen Erbgut schlummert ein unkalkulierbares evolutionäres Risiko

Ist also alles gut, Taube gerettet? Nicht ganz. Denn die genetische Homogenität hat auch eine Schattenseite, wie die Forschenden schreiben: "Ein derart schwerwiegender Verlust an genetischer Vielfalt könnte die Anpassungsfähigkeit der Taube an künftige Umweltveränderungen beeinträchtigen."

Denn ob eine Mutation schädlich oder nützlich ist, hängt auch maßgeblich von der Situation ab. Beispielsweise erscheint ein Gen, das die Hitzetoleranz verbessert, in einem durchweg gemäßigten Klima nutzlos. Bricht aber überraschend eine Hitzewelle herein, haben plötzlich diejenigen Individuen bessere Überlebenschancen, die über die Hitzemutation verfügen. Übersetzt heißt das: Wer eine Regenjacke und einen Sonnenhut dabei hat, ist für Wetterumschwünge besser gerüstet als jemand mit zwei Regenjacken oder zwei Sonnenhüten.

Aus diesem Grund ist es für eine Art evolutionär grundsätzlich von Vorteil, einen möglichst diversen Genpool zu haben, der auch auf den ersten Blick nachteilige Gene enthält. Vorausgesetzt, diese verteilen sich auf möglichst viele Individuen, um Inzuchteffekte zu minimieren. Bei den Veilchentauben ist beides nicht der Fall. Sie sind salopp gesagt zu so etwas wie Fachidioten mit Inselbegabung geworden.

Das Schicksal der Tauben ist nach wie vor ungewiss

Fürs Erste hat sich die Veilchentaube zwar erholt. Sollten aber die Umweltbedingungen auf der Insel Chichijima irgendwann überraschend kippen, könnte sie erneut an den Rand des Aussterbens geraten. Denn ihr Genpool verfügt wahrscheinlich nicht über eine ausreichende Vielfalt, um sich anzupassen.

Ohnehin ist fraglich, ob die Taube ihr jüngstes Comeback ohne menschliche Hilfe überhaupt geschafft hätte. Offenbar fehlte ihr die genetische Ausstattung, um den jagenden Katzen aus eigener Kraft zu entkommen. Damit ist sie exemplarisch für viele Spezies, deren Werden und Vergehen vom Menschen abhängt.