Paarungen in der Tierwelt sind kein romantisches Unterfangen. Manchmal sind sie sogar Akte roher Gewalt. Männchen kratzen, beißen, rempeln und fixieren Weibchen mit schierer Körpermasse. Forschende berichten von Seelöwen und Seeelefantenbullen, die ihre deutlich kleinere Partnerin einfach erdrückten. Von Otterweibchen, denen infizierte Bissverletzungen im Gesicht zum Verhängnis wurden. Oder von Erpeln, die sich gemeinsam auf eine umherpaddelnde Ente stürzten und sie im Gemenge versehentlich ertränkten.

Ein weiteres schauriges Kapitel der Evolutionsgeschichte bilden die Fortpflanzungsmethoden einiger wirbelloser Tiere. Da rammen sich Schnecken Liebespfeile in den weichen Leib, stechen sich Insekten Fortpflanzungsorgane durch den Panzer, verspeisen Spinnen den Vater ihrer Jungen. Die Diktatur der Gene hat mit Kerzenlicht und Kuschelrock herzlich wenig zu tun.

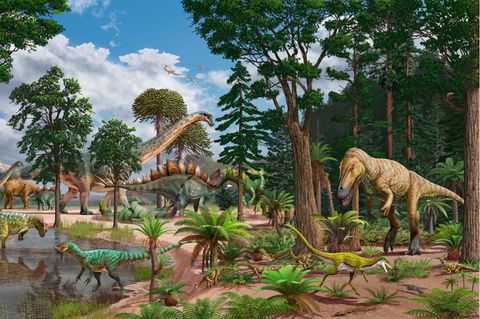

Auch im Reich der Riesenechsen ging der Arterhalt offenbar mit Blessuren einher – auch wenn die Paarungsverletzungen nicht auf den ersten Blick als solche erkennbar sind. Ein Team des Royal Belgian Institute of Natural Sciences ging jüngst der Frage nach, warum viele Skelette von Hadrosauriern – aufgrund ihrer flachen, breiten Schnauze auch Entenschnabelsaurier genannt – ein charakteristisches Muster verheilender Knochenbrüche aufweisen. Diese treten an Dornfortsätzen der oberen und mittleren Schwanzwirbelsäule auf, die Teil eines Rückenkamms waren.

Im Lauf der Zeit brachten Paläontologen verschiedene Ursachen für die auffälligen Verletzungen vor. Waren die Tiere ihren Artgenossen im Gewimmel der Herde auf den Schwanz getreten? Waren die Knochenbrüche die Folge von Kämpfen, Raubtierangriffen oder Belastungen bei der Fortbewegung? Entstanden sie, wenn sich die massigen Tiere im Schlamm suhlten? Oder waren sie ein Kollateralschaden der Fortpflanzung, wie Darren Tanke vom kanadischen Royal Tyrrell Museum of Palaeontology bereits 1989 vorschlug – eine Verletzung, die auftrat, wenn das massige Männchen das Weibchen bestieg? Unsinn, sagten Kritiker der These: Ernste Verletzungen während der Paarung seien nicht im Sinne der Evolution.

Um das Rätsel zu lüften, untersuchte ein internationales Forschungsteam unter Leitung von Filippo Bertozzo nun Fossilien von Hadrosauriern systematisch auf Verletzungen der Schwanzwirbelsäule. Auch Darren Tanke war mit von der Partie. Hatte sich seine Hypothese damals nur auf Knochenfunde aus Nordamerika gestützt, konnte Bertozzo sie mit weiteren Fossilien untermauern. Rund 550 verletzte Dornfortsätze analysierte das Team für seine Arbeit.

Ein Computermodell offenbarte, welche Belastung die Brüche mit höchster Wahrscheinlichkeit verursacht hatte: Druck, der von schräg oben, in einem Winkel von 30 bis 60 Grad, auf die Dornfortsätze ausgeübt worden war. Außerdem traten die Verletzungen vorrangig bei erwachsenen Tieren auf. "Nachdem wir die Ergebnisse erhalten hatten, zogen wir jedes Szenario in Betracht", sagt Simone Conti, Co-Autor der aktuellen Veröffentlichung in der Fachzeitschrift "iScience". "Letztendlich war die Paarungshypothese diejenige, die am besten mit unseren Beobachtungen übereinstimmte." Vermutlich drückte das Gewicht des Männchens auf den Schwanz des Weibchens, sodass die schlanken Knochenfortsätze unter der Belastung nachgaben. Tödlich waren diese Verletzungen jedoch nicht, wie ihre Heilung belegt.

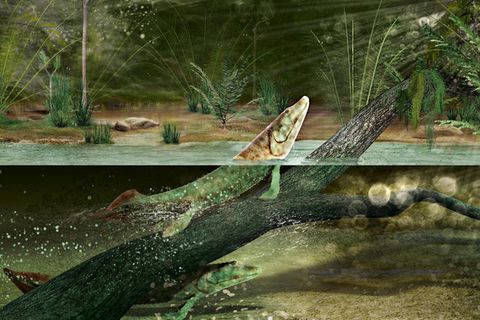

Das Sexleben von Dinosauriern ist nicht leicht zu ergründen. Wenn Kadaver versteinerten, wurden zwar die Knochen konserviert, nicht jedoch die Weichteile. Deshalb bleibt meist offen, ob es sich um ein männliches oder weibliches Fossil handelt. Vermutlich besaßen beide Geschlechter unterhalb des Schwanzes eine Kloake, eine Körperöffnung für Ausscheidungen und Geschlechtsverkehr, die sie bei der Paarung aufeinander pressten.

Dafür, dass diese Ausstattung bei Dinosauriern die Norm war, spricht der Fund eines 120 Millionen Jahre alten Fossils der Gattung Psittacosaurus – das bislang einzige, bei dem ein Abdruck der Kloake deutlich konserviert ist. Auch Vögel, die nächsten lebenden Verwandten der Urzeitechsen, setzen mehrheitlich auf diesen Bauplan. Einige wenige haben nachträglich einen erigierbaren Penis entwickelt, der sich anders als bei Säugetieren nicht mit Blut, sondern mit Lymphe füllt. Krokodile wiederum besitzen eine Kloake sowie einen knorpeligen Penis, den sie ausfahren und einziehen können.

Das Team um Bertozzo betont, dass seine Studie kein finaler Beweis für die Fortpflanzungshypothese ist, sondern als Ausgangspunkt für weitere Forschung dient. Sei sie jedoch korrekt, sagt Bertozzo, "können wir daraus schließen, dass das Individuum mit den Verletzungen weiblich ist." Durch diese klare Zuordnung ließen sich erstmals weitere Fragen zu den Unterschieden zwischen männlichen und weiblichen Dinosauriern beantworten: "Hatten sie unterschiedlich geformte Schädel? Können wir geschlechtsspezifische Merkmale entdecken, die uns helfen, die soziale Struktur einer Hadrosaurierherde zu verstehen?" Das Leid der Versehrten würde sich damit als Segen für die Paläontologie entpuppen.