Eigentlich war der junge Geologe Joseph Burr Tyrrell 1884 auf der Suche nach Kohlevorkommen in Kanadas weites und wildes Herz gereist. Doch dann stieß er im Red Deer River Valley in Alberta auf einen anderen Schatz aus der Urzeit: den rund 70 Millionen Jahre alten Schädel eines fleischfressenden Dinosauriers, Albertosaurus sarcophagus. Nur fünf Jahre später fand Thomas C. Weston, wie Tyrrell ein Mitarbeiter des Geological Survey of Canada, in der Gegend einen weiteren Schädel der Gattung. Die Kanadischen Badlands, eine karge Landschaft im Südosten der Provinz, entpuppten sich als paläontologische Goldgrube.

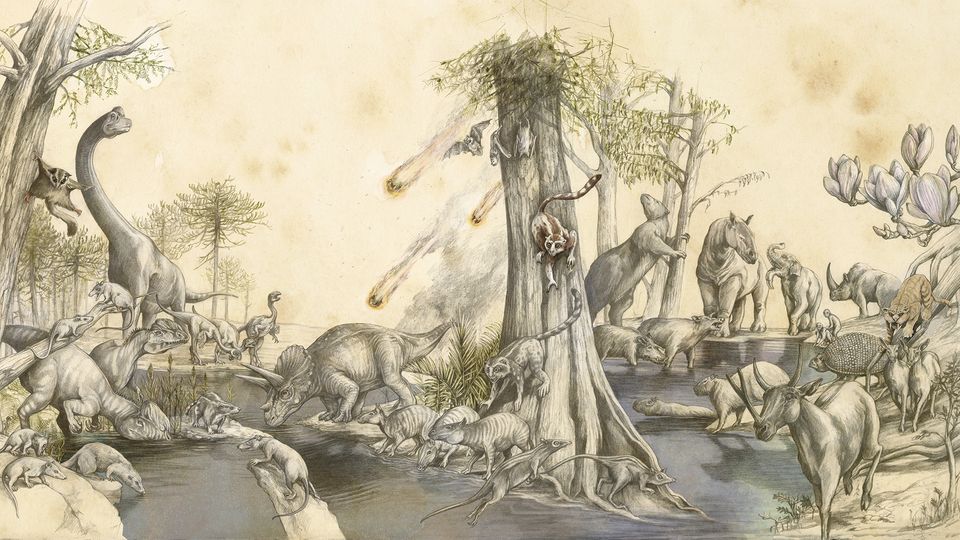

Wo heute von der Erosion gezeichnete Felsformationen emporragen, bedeckten während der Kreidezeit üppige Wälder eine Küstenebene. Flüsse schlängelten sich durch die Landschaft und ergossen sich in ein warmes Binnenmeer. Es wimmelte von Dinosauriern. So mancher Kadaver wurde von Sand und Schlamm bedeckt und versteinerte schließlich. Überreste von mehr als 50 Dinosaurierarten wurden bislang in der Gegend entdeckt. Skelette aus Alberta schmücken Museen auf der ganzen Welt. Das Gebiet selbst, der mehr als 70 Quadratkilometer große "Dinosaur Provincial Park", zählt zum UNESCO-Welterbe.

Doch damals wie heute gehört eine gehörige Portion Glück dazu, gut erhaltene Skelette aufzuspüren. Ein Großteil der Fossiliensuche verläuft ähnlich wie zu Zeiten von Tyrrell und Weston. Paläontologinnen und Paläontologen identifizieren vielversprechende Fundstätten und machen sich im Feld zu Fuß auf die Suche nach freigelegten Knochen. Ein geschultes Auge hilft ihnen dabei. Ist unklar, ob es sich bei einem Stein um Fels oder Fossil handelt, hilft der Lecktest: Knochen kleben an der Zunge, weil ihre poröse Struktur den Speichel aufsaugt.

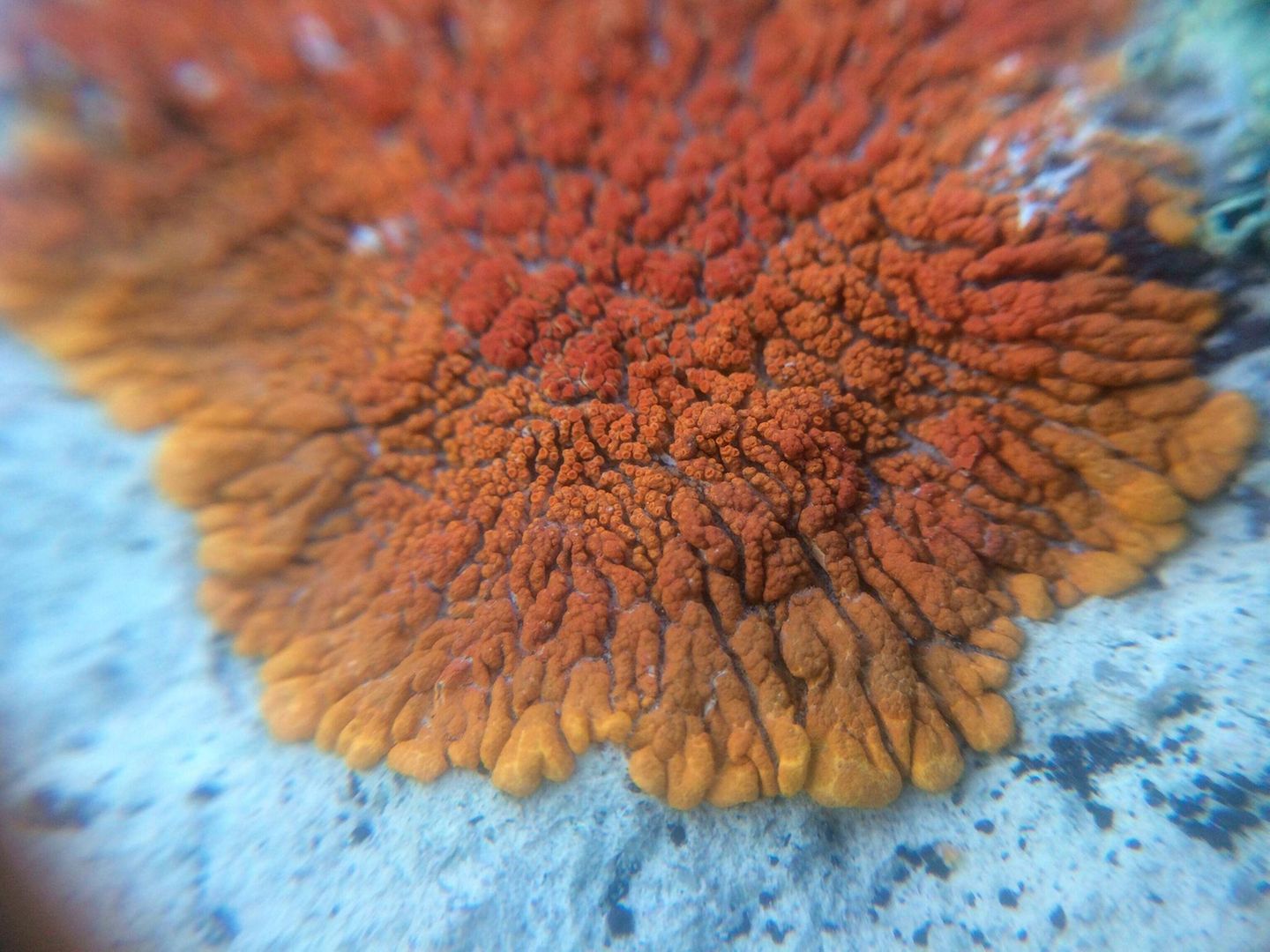

Doch es gibt noch einen weiteren Hinweis, wie ein Team um Brian Pickles von der Universiät Reading in der Fachzeitschrift "Current Biology" schreibt. Neues Leben verrät altes Leben, zumindest in den Badlands. Leuchtend orangefarbene Flechten der Arten Rusavskia elegans (Zierliche Gelbflechte) und Xanthomendoza trachyphylla besiedeln im Dinosaur Provincial Park bevorzugt fossile Knochen. Das Phänomen sei Feldforschenden bereits seit Jahrzehnten bekannt, sagt Caleb Brown vom Royal-Tyrrell-Museum für Paläontologie in Alberta. Nun wurde es erstmals quantifiziert: Die Flechten überziehen bis zu 50 Prozent der Knochenoberfläche, aber weniger als ein Prozent des umliegenden Gesteins. "Wenn man zum ersten Mal auf hohe Konzentrationen freiliegender fossiler Knochen wie Knochenlager stößt, fällt oft zuerst die 'Wiese' aus orangefarbenen Flechten auf, nicht die Knochen selbst", sagt Brown.

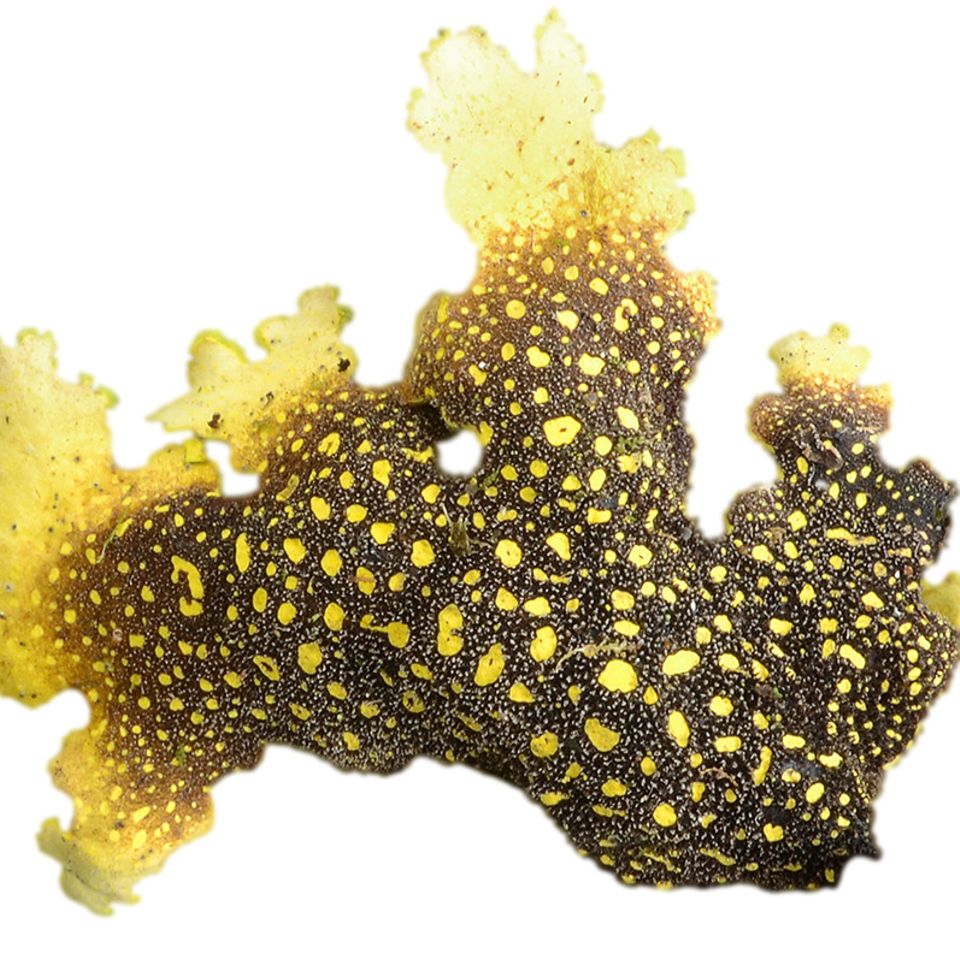

Flechten sind keine Pflanzen, sondern symbiotische Lebensgemeinschaften aus Pilzen und Photobionten – einzelligen Algen und Cyanobakterien, die Energie aus Sonnenlicht gewinnen. Sie sind in der Lage, selbst auf nacktem Gestein zu gedeihen. Doch auch die anspruchslosesten Flechten verschmähen ein gutes Substrat nicht. Die Fossilien locken sie mit ihrer alkalischen Chemie und ihrem hohen Kalkgehalt. Außerdem, so schreiben die Forschenden, sei vermutlich die Oberflächenstruktur "aufgrund ihrer feinen Porosität und ihres Gehalts an mineralischen Nährstoffen" für Rusavskia elegans und Xanthomendoza trachyphylla verlockend.

Zu besonders hilfreichen Wegweisern werden die beiden Spezies durch ihr intensives Orange. In Drohnenaufnahmen identifizierte das Forschungsteam ihre Farbspektren zuverlässig aus bis zu 30 Meter Höhe. Blanke Knochen hoben sich hingegen kaum von der Umgebung ab. Besonders unwegsames Gelände lässt sich aus der Luft deutlich schneller und kostengünstiger absuchen als vom Boden aus. Doch die Suche nach verräterischen Flechten hilft nur in Regionen, in denen die farbenfrohen Arten heimisch sind – und in denen fossile Knochen lang genug freiliegen, damit die träge wachsenden Lebensgemeinschaften sie besiedeln können.

Pickles und sein Team sind nicht die Ersten, die Drohnen für die Suche nach Fossilien einsetzen. Die Fluggeräte kamen in der Vergangenheit beispielsweise bei einer Expedition in der Mongolei zum Einsatz. Die Forschenden fahndeten zuerst auf Satellitenbildern nach vielversprechenden Formationen. Dann überflogen sie diese mit Drohen, um hochauflösendere Daten zur Chemie und Struktur des Untergrunds zu sammeln. In der Mojave-Wüste wiederum experimentierte ein Team des Earlham College mit dreidimensionalen Karten unwegsamer Geländeabschnitte.

Ob sich unter freigelegten Knochenfragmenten allerdings wissenschaftlich wertvolle Fossilien verbergen, lässt sich nur vor Ort feststellen. Oft werden echte Schätze nach wie vor zufällig zutage gefördert. 2011 tauchte in Alberta eines der besterhaltenen Dinosaurierskelette überhaupt auf. Die etwa 110 Millionen Jahre alten Überreste von Borealopelta, einer stark gepanzerten und bis dato unbekannten Gattung, entdeckte der Baggerführer Shawn Funk, als er nahe Fort McMurray Ölsand abbaute.