Ameisen gehen nicht "in die Pilze". Sie züchten sie zu Hause. Manche jedenfalls. Mehr als 250 Ameisenarten haben sich darauf spezialisiert, als Nahrungsvorrat in unterirdischen Kammern bestimmte Pilze anzubauen, wo sie sie mit oberirdisch gesammeltem Pflanzenmaterial versorgen. Und das schon seit 66 Millionen Jahren, wie ein internationales Forschungsteam nun herausfand.

Wie die an der Studie beteiligten Forschenden von der Universität Hohenheim in Stuttgart im Fachmagazin "Science" berichten, rekonstruierten sie durch Gensequenzierung einen Evolutionsbaum für 475 Pilzarten und kombinierten ihn mit den schon bekannten Stammbäumen der pilzzüchtenden Ameisen. Der Vergleich zeigte, dass sich die Evolution der Arten seit Jahrmillionen in gegenseitiger Beeinflussung, sogenannter Koevolution, vollzieht.

"Manche Pilze bilden Strukturen, die nur in der Kultivierung durch Ameisen vorkommen", erklärt der Biologe Christian Rabeling von der Hochschule Hohenheim in einer Pressemitteilung. Dass sie sich außerhalb des Nests gar nicht kultivieren lassen, sei "ein Zeichen einer echten koevolutiven Beziehung, bei der sich beide Partner gegenseitig beeinflussen und gemeinsam entwickeln".

Asteroideneinschlag markiert den Beginn einer erfolgreichen Kooperation

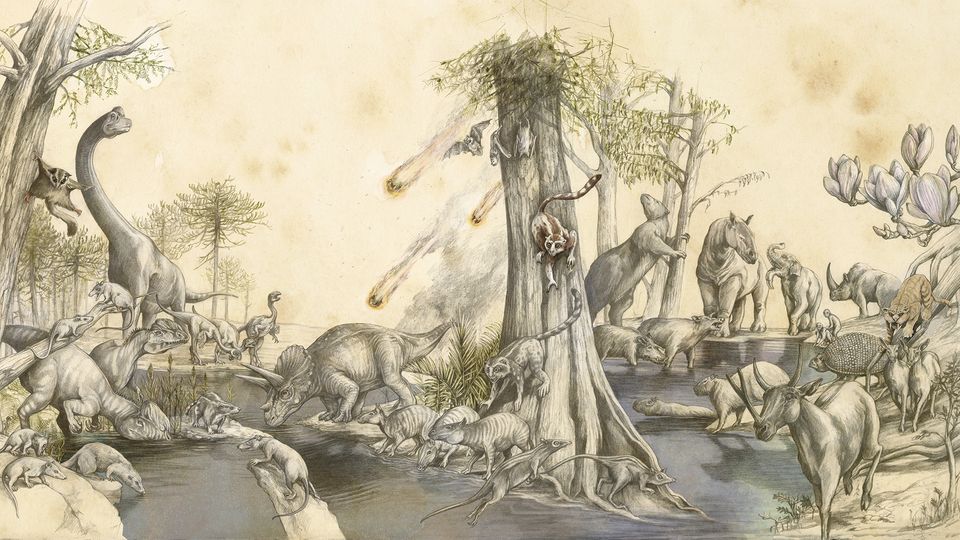

Mehr noch: Die Forschenden konnten sogar den Startpunkt der ungewöhnlichen Zusammenarbeit identifizieren – den Einschlag eines gewaltigen Asteroiden. Eben jenes Himmelkörpers, dessen Aufprall auf der heutigen mexikanischen Halbinsel Yucatán vor 66 Millionen Jahren mit einer Sprengkraft von mindestens 200 Millionen Hiroshima-Bomben einen etwa 200 Kilometer großen Krater hinterließ und das Aussterben der Dinosaurier zur Folge hatte.

Die nachfolgende Abkühlung der Erde durch Staubpartikel in der Erdatmosphäre und die Dunkelheit führten demnach auch zu einem Massensterben vieler Pflanzenarten. Das wiederum verschaffte den Pilzen, die für die Energiegewinnung nicht auf Sonnenlicht angewiesen sind, einen evolutionären Vorteil. Den Forschenden zufolge könnte der Siegeszug der Pilze ein möglicher "Schlüsselfaktor" dafür gewesen sein, dass Ameisen sich verstärkt auf die Kultivierung von Pilzen verlegten.

Ganz nebenbei hat das Forschungsteam auch noch zahlreiche neue Pilzarten und -gattungen entdeckt und beschrieben – was der Biodiversität zugute kommt. "Die Artbeschreibung ist der erste Schritt zum Schutz der Artenvielfalt", erklärt Christian Rabeling. "Denn schützen können wir nur Arten, die wir kennen. Und je mehr wir über sie wissen, wo sie vorkommen und wie sie leben, desto besser können wir Maßnahmen zu ihrem Schutz ableiten."