GEO: Kürzlich gab es in Deutschland einigen Medienrummel über eine Greenpeace-Studie, die nach Angaben der Umweltschutzorganisation zu viele der bedenklichen PFAS-Chemikalien im Meeresschaum von Ost- und Nordsee nachgewiesen hat. Können Sie zunächst erläutern, was diese "PFAS" eigentlich sind?

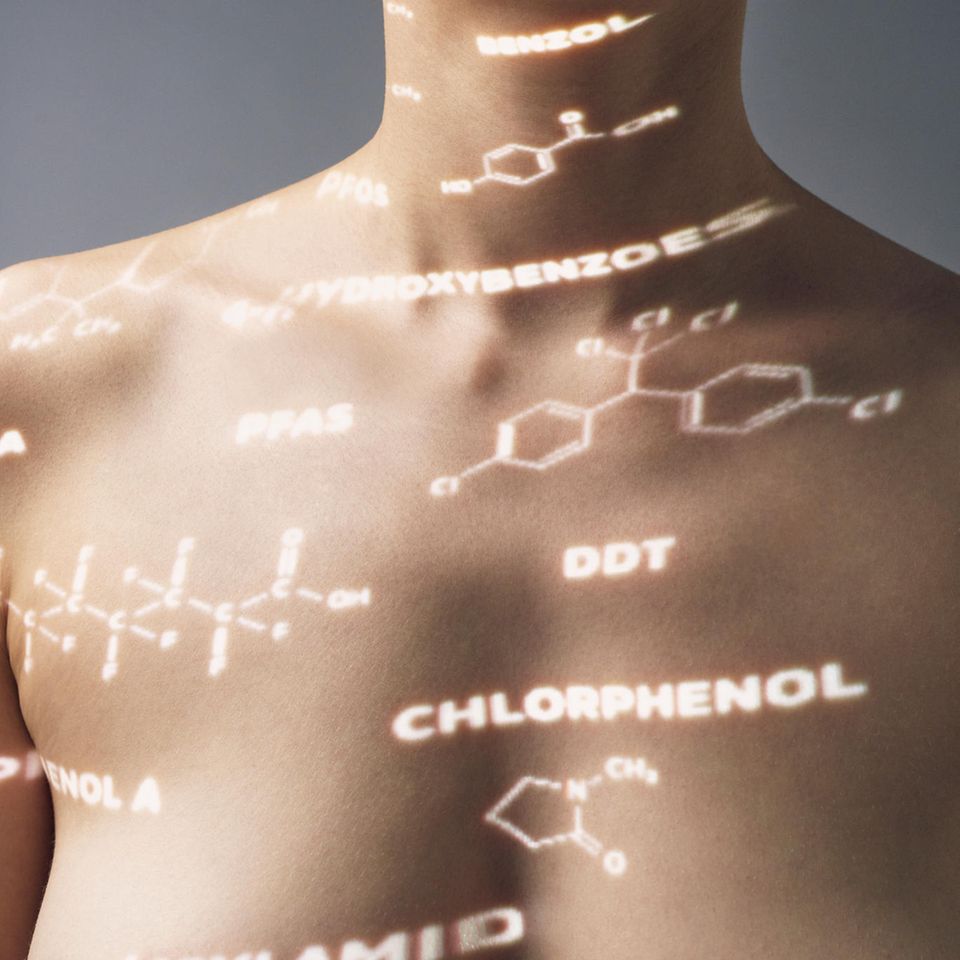

Anders Baun: Die Abkürzung PFAS steht für "Per- und Polyfluorierte Alkylsubstanzen", ein komplexer Begriff, der eine gewaltige Gruppe von Industrie-Chemikalien erfasst, deren Anzahl variiert. Einige Forschende sagen, es seien 4700. Andere gehen von mehr als 10.000 aus. Letzteres ist vermutlich korrekt.

Anders Baun

Anders Baun ist Professor an der Technischen Universität von Dänemark (DTU) im Fachbereich Umwelt- und Ressourceningenieurwesen. Er leitet die Forschungsabteilung für "Umweltverschmutzung und Chemikalien".

Und was ist das Problem damit?

Zum einen, dass wir sie größtenteils seit fast zwanzig Jahren ausgiebig verwenden. Sie sind in Kosmetika zu finden, in Pfannen, in Outdoor-Textilien und sogar in Autobatterien. Ja, im Grunde fast überall. Sogar im Löschschaum. Und da die Feuerwehren überall auf der Welt üben müssen, auf Flughäfen, in militärische Einrichtungen, Ölraffinerien, aber auch in jeder kleinen Gemeinde. verzeichnen wir heute viele, viele mit PFAS kontaminierte Standorte. PFAS sind zudem sehr vielfältig, und wir wissen noch sehr wenig darüber – vor allem ist immer noch unklar, welche besonders gefährlich sind.

Bei all der Vielfalt – was eint diese Chemikalien?

Sie bauen sich in der Natur, in den Böden etwa, in der Luft oder in den Gewässern, nicht ab, sie verschwinden also nicht. Wir Umweltchemiker nennen sie "persistent".

Und wie wirkt sich das aus?

PFAS sind bioakkumulativ. Sie konzentrieren sich in der Nahrungskette, im Gewebe von Lebewesen. Und weil sie nicht vergehen, kommen sie überall hin, zeigen sich auf Dauer als extrem mobil. Sie kleben nicht nur an dem Boden, auf dem die Feuerwehren ihre Schäume verwendet haben. Der Regen spült sie weg, so gelangen sie sowohl in die Tiefe, ins Grundwasser, aber auch in die Flüsse und Meere, in letzteren sammeln sie sich besonders im stürmischen Herbst, Winter und Frühjahr im Schaum des Meeres an.

Deshalb stecken sie nicht nur in den Produkten, die der Mensch herstellt.

Ja, wir stellen sie nicht nur her, inzwischen sind sie auch überall da draußen in der Natur zu finden. PFAS bringen leider das ganze Paket dessen mit, was falsch laufen könnte. Deshalb erleben wir heute diese Katastrophe.

Welche Folgen hat das alles für uns Menschen?

PFAS stehen unter anderem in Verbindung mit Leberschäden und Tumoren, etwa der Leber oder der Hoden. Auswirkungen auf das Immunsystem sind bekannt. Studien zeigen, dass Impfstoffe nicht so effizient sind bei denjenigen, deren Blut viele der Chemikalien aufweist. Wir fangen aber gerade erst an, die Folgen zu verstehen. Zwar sind PFAS grundsätzlich schon seit den 1950er Jahren bekannt, jedoch bestehen immer noch große Wissenslücken. Und sie stellen uns vor echte Herausforderungen, weil sie sich sehr speziell verhalten.

Inwiefern?

Zum Beispiel, weil sie diese wunderbaren, "oberflächenaktiven" Eigenschaften haben. Sprich sie sorgen dafür, dass nur wenig an einer Oberfläche haftet, auf der sie sitzen. Deshalb nutzen wir sie als Beschichtungen etwa in Teflonpfannen. Chemisch steht dies dahinter: PFAS besitzen einen Teil, der sich mit Fetten und Ölen gut mischt und diese auch auflösen kann. Dazu kommt nun noch ein "wasserliebender" Teil, der sich an Wassermoleküle heftet. Deshalb ordnen sich PFAS in den Ozeanen an der Schnittstelle zwischen Luft und Wasser an. Und wenn dann reichlich Wind bläst und das Meer aufwühlt, konzentrieren sich die Chemikalien im Meeresschaum an den Küsten.

Jetzt im Frühjahr sieht man ja oft Berge von Schaum an den Stränden von Nord- und Ostsee. Und die laden Kinder und Hunde zum Spielen ein. Halten Sie den Kontakt damit für gefährlich, wie es in Deutschland, besonders seit der Greenpeace-Studie, diskutiert wird?

Auch in Dänemark führt man darüber Debatten. Denn augenscheinlich kann es keine gute Sache sein, sich einem Meeresschaum auszusetzen, in dem sich giftige Stoffe sammeln. Forschende haben deshalb untersucht, ob Surfer höhere Konzentrationen von PFAS aufweisen – jene Gruppe von Menschen, die sehr viel in Kontakt mit dem Meeresschaum kommt. Weit mehr als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und sie haben keinerlei Hinweise darauf gefunden, dass sie höhere PFAS-Werte aufweisen.

Dennoch würden Sie sicherheitshalber Abstand halten?

Ich würde mich darin natürlich nicht wälzen. Und auch bei meinen Kindern aufpassen, dass sie das nicht tun. Aber PFAS werden nicht so leicht über die Haut aufgenommen. Die dänischen Behörden sehen Meeresschaum deshalb nicht als Risiko an.

Es geht also mehr um die langfristige Exposition, die PFAS zu einer Gefahr macht?

Ja, und die Hauptquelle sind Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen. Darunter Wasser. Das zeigt sich auch in wissenschaftlichen Arbeiten: Wo Menschen in stark kontaminierten Gebieten leben, kommen sie auch mehr in Kontakt mit Wasser, das PFAS enthält – und sind deshalb quasi vergiftet. Aber auch sonst entgehen wir den Chemikalien kaum. Das ist anders als bei anderen problematischen Substanzen in der Nahrungskette.

Warum?

Der Unterschied zu anderen Chemikalien besteht darin, dass sich die PFAS im Gewebe anreichern, das aus Proteinen besteht. Und dieses proteinhaltige Gewebe macht in jedem Organismus den Großteil von dessen Substanz aus. Wenn wir also Fleisch oder Gemüse essen, essen wir auch sehr häufig PFAS mit. Daher existiert keine wirkliche Strategie, sie zu vermeiden. Weil sie sich eben fast im gesamten Nahrungsmittel verbergen. Bedenkliche Schwermetalle wie Quecksilber sammeln sich dagegen hauptsächlich im Fettgewebe an, zum Beispiel bei Fischen.

Daher auch leichter zu vermeiden.

Wegen des Quecksilbers warnen Behörden in Dänemark Frauen davor, nicht mehr als zweimal pro Woche Fisch aus der Ostsee zu essen, wenn sie schwanger sind oder schwanger werden wollen. Das ist viel greifbarer.

Gibt es gar keine Ratschläge, wie man sich verhalten soll?

In Dänemark wurden PFAS wurden vor ein paar Jahren in hoher Konzentration in Bio-Eiern gefunden, was auf den ersten Blick auch logisch erscheint. Gar nicht wegen der Bio-Qualität, denn bei PFAS hat die Frage, ob Bio oder Nicht-Bio, keine Relevanz. Nein, wegen der Eier als solcher. Denn Eier enthalten nun mal sehr viel Protein. Es gab großen Aufruhr deshalb. Dann stellte sich heraus, dass die Hennen kontaminiertes Futter erhalten hatten, in Form von kontaminiertem Fischmehl. Als der Betrieb das änderte und sich alle dessen bewusst waren, sanken die Werte auch wieder.

Und bei Meeresfrüchten? Immerhin sprechen wir ja auch über den Schaum an den Küsten, in dem sich viele PFAS verdichten.

Ja, mit Fisch und Meeresfrüchten werden wir uns in der Forschung viel mehr beschäftigen. Denn das könnte tatsächlich eine Quelle sein. Auch hier könnte eine Akkumulationsgeschichte eine Rolle spielen. Aber noch ist das unsicher.

Hat sich Ihr persönlicher Umgang damit geändert, seitdem Sie PFAS erforschen?

Für mich als Wissenschaftler?

Auch als Privatperson – und als Familienvater.

Wir leben wie eine ganz normale Familie, bei uns kommt eine abwechslungsreiche Ernährung auf den Tisch, ohne dass wir versuchen würden, spezifisch etwas zu vermeiden. Ich weiß zudem, dass in dänischem Trinkwasser die PFAS-Belastung unter den Grenzwerten liegt, das beruhigt einen natürlich. Ansonsten habe ich unsere Teflonpfannen nicht gegen Nicht-Teflonpfannen ausgetauscht. Denn mich interessiert auch immer der ökologische Fußabdruck, den wir verursachen. Ich würde daher nicht einfach so einen funktionierenden Gebrauchsgegenstand wegwerfen. Bei den Pfannen machen ich das natürlich, sobald sie einen Kratzer aufweisen. Solange sie intakt sind, muss man kein PFAS-Risiko befürchten. Und solange man sie nicht sehr, sehr hoch erhitzt.

Und wie, schlagen Sie vor, kriegen wir das gesamte PFAS-Problem aus der Welt?

Wir geben demnächst einen Bericht heraus, der 18 Vorschläge zusammenfasst: Welche Maßnahmen ergriffen werden könnten, um die Exposition der dänischen Bevölkerung zu verringern. Noch steht er unter einem Embargo. Wir sind hier aber eh in der glücklichen Lage, dass wir in diesem Land schon viele Risikozonen vermessen und kartiert haben. Und uns kommt eine besondere Situation zugute: In Dänemark wurden nie PFAS im großen Stil produziert.

In anderen Ländern natürlich schon, aber so langsam formiert sich Gegenwehr. Frankreich hat gerade einen Bann gegen PFAS ausgesprochen.

Ja, und auch auf EU-weiter Ebene sind Verbot und Ausstieg jetzt ein großes Thema. Und das ist das Erste, was wir tun müssen. Wir müssen sie aus dem Verkehr ziehen, den PFAS-Wasserhahn gewissermaßen zudrehen. Und dann müssen wir uns um die verseuchten Böden kümmern, sie reinigen, die Hotspots beseitigen, darunter sind Mülldeponien und natürlich auch die großen Produktionsstätten. Es ist nicht schön, das zu sagen, aber wir müssen natürlich auch einen Weg finden, damit zu leben.

Was gibt Ihnen Hoffnung?

Wir sollten jetzt nicht völlig verzweifeln, wir haben uns schon um andere giftige Stoffe mit Erfolg gekümmert. Zum Beispiel Asbest. Und wie stark wir alle zusammen sind, wir, die Gemeinschaft der Verbraucher und Verbraucherinnen, zeigt noch ein Beispiel. Der Druck der Konsumenten hat dazu geführt, dass Mikroplastik zunehmend aus Kosmetika verschwindet, zum Beispiel aus Gesichtspeeling. Das kann Mut machen.