Die Energiewende ist beschlossene Sache, der zügige Ausbau der erneuerbaren Energien das Gebot der Stunde. Windkraft auf hoher See wird dabei eine Schlüsselrolle zukommen. Denn hier weht der Wind zuverlässiger als an Land. Zudem stören die Spargel auf hoher See nicht das menschliche Auge. Einer Studie unter der Federführung des Niederländischen Energieforschungszentrums ECN zufolge könnten bis zum Jahr 2030 Offshore-Windparks die Leistung von 135 Atomkraftwerken erzeugen. Das setzt allerdings politische Entschlossenheit und eine zügige Montage voraus. Doch was bedeutet das für Tiere und Umwelt?

Welche Folgen Offshore-Windparks für die Ökosysteme haben, dieser Frage widmeten sich jetzt niederländische Forscher. Sie untersuchten am Beispiel der ersten niederländischen Offshore-Windkraftanlage Egmond aan Zee (OWEZ), wie sich über einen Zeitraum von zwei Jahren die Lebensgemeinschaften am und im Meeresboden, in der Wassersäule und in der Luft veränderten. Der Windpark liegt nordwestlich von Amsterdam zwischen 10 und 18 Kilometer vor der niederländischen Küste. Seit 2007 erzeugen dort 36 Windturbinen eine Gesamtleistung von 108 Megawatt. Das entspricht dem Stromverbrauch einer Stadt mit rund 100.000 Haushalten.

Was die Unterwasserwelt anbelangt, kommen die Forscher zu einem überraschend positiven Ergebnis: Die Fundamente bieten im sandigen oder schlammigen Meeresboden zahlreichen Muscheln und anderen sesshaften Meeresbewohnern einen willkommenen Lebensraum. In deren Gefolge stellen sich Krebse und Fische ein, die ihrerseits Fressfeinde anzulocken. Im Untersuchungszeitraum konnten die Forscher im OWEZ mehr Schweinswale nachweisen als in unbebauten Referenzzonen.

Offensichtlich profitiert die neu entstandene Artenvielfalt zusätzlich davon, dass sie von jeglichem Bootsverkehr und Fischerei verschont bleibt. Denn in dem rund 40 Quadratkilometer großen Gebiet - einschließlich einer 500-Meter-Sicherheitszone um die Anlage - ist jegliches Befahren und Fischen verboten. Dass die Tiere durch die Geräusche gestört werden, die die Rotoren im laufenden Betrieb erzeugen, konnten die Forscher nicht beobachten.

Glaubt man der Studie, so erzeugt Offshore-Windkraft nicht nur einen Mehrwert für den Menschen, sondern auch für die Ökosysteme an Ort und Stelle der Energiegewinnung. Doch die Untersuchung hat eine Schwachstelle: Vom Lärm in der Bauphase ist in der Studie, die von NoordzeeWind, einem Gemeinschaftsunternehmen von Nuon und Shell Wind Energy, in Auftrag gegeben wurde, kaum die Rede. Und genau hier setzt die Hauptkritik von Naturschützern an.

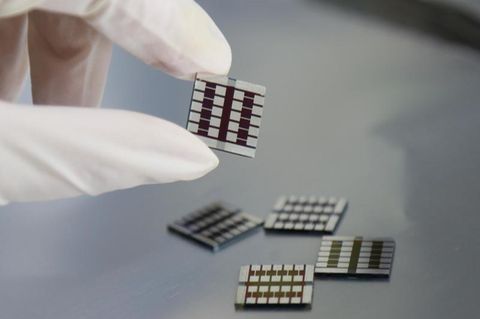

Die Fundamente von Offshore-Windkraftanlagen bestehen aus bis zu drei Pfeilern, die in den Meeresgrund gerammt werden. Je nach Untergrund und Konstruktion sind pro Pfeiler bis zu 3000 Schläge mit hydraulischen Rammen nötig, damit ein Windrad mit einer Nabenhöhe von etwa achtzig Metern sicher steht. Wenn mit größter Wucht Metall auf Metall prallt, entsteht ein Knall, der unter Wasser noch viele Kilometer von der Baustelle entfernt zu hören ist. 235 Dezibel Schalldruck maßen Wissenschaftler beim Rammen eines Windkraft-Fundaments im dänischen Windpark Horns Rev. Zum ungefähren Vergleich: Der Knall eines abgefeuerten Gewehres trifft ein menschliches Ohr in Mündungsnähe mit rund 160 Dezibel. Das ist weit jenseits der Schmerzgrenze (120-130 Dezibel).

Die Baulärm könnte Meeressäugern mit ihren empfindlichen Ohren zum Verhängnis werden. "Seehunde, Kegelrobben und Schweinswale können von dem enormen Schalldruck irreversible Gehörschäden davontragen", sagt die Meeresbiologin Nadja Ziebarth vom BUND. Für Schweinswale ist Schwerhörigkeit mehr als nur ein Stressfaktor. Kein Sinn ist für diese Tiere wichtiger als das Gehör. Denn per Schallwellen kommunizieren sie mit ihren Artgenossen, orten ihre Beute und orientieren sich in ihrer Umgebung.

Im vergangenen Jahr definierte das Umweltbundesamt einen Grenzwert für Unterwasser-Baustellenlärm, dem sich auch die Genehmigungsbehörde anschloss, das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Seither darf in einer Entfernung von 750 Metern von der Baustelle der Wert von 160 Dezibel nicht überschritten werden. "Doch der wird nirgendwo eingehalten", sagt Nadja Ziebarth. Schon gar nicht jetzt, da die Zeit beim Bauen drängt wie nie zuvor. Das Rammen ist nun mal Standard. Und an Alternativen wie dem Bohren oder Einspülen wird bisher nur geforscht. Dasselbe gilt für lärmlindernde Maßnahmen.

Immerhin haben sich Anfang des Jahres acht große Windpark-Bauer und -Betreiber unter dem Dach der "Stiftung Offshore-Windenergie" zusammengefunden, um in einem mit knapp vier Millionen Euro ausgestatteten Projekt Möglichkeiten der Schallminderung zu erforschen. Die meisten bisher bekannten Schallschutzmaßnahmen zeigen sich fast wirkungslos. Ingenieure und Akustiker haben etwa mit einem Schleier aus aufsteigenden Blasen rund um die Rammstelle oder einem Vorhang aus Luftballonen experimentiert.

So bleibt nur, die Tiere mit akustischen Signalen zu vergrämen, also aus der Gegend um die Baustelle zu vertreiben. Oder langsam die Intensität der Rammstöße zu erhöhen, bevor mit voller Kraft gerammt wird. Das gibt den Tieren zumindest die Gelegenheit, noch rechtzeitig das Weite zu suchen. Schwieriger wird die Flucht allerdings für Jungtiere.

"Ich hätte mir gewünscht, dass schon vor der Genehmigung von Großanlagen klar gewesen wäre, wie man mit dem Problem Lärm umgehen will. Stattdessen wurden rund 2000 Anlagen bewilligt, obwohl niemand genau weiß, welche Auswirkungen der Unterwasser-Lärm hat und wie man ihn verhindern kann", sagt Nadja Ziebarth.

Die Studie zur Offshore-Windkraftanlage Egmond aan Zee (PDF)

Studie des Bundesamtes für Naturschutz zum Thema Bauschallminderung unter Wasser (PDF)

Empfehlung von Lärmschutzwerten des Umweltbundesamtes (PDF)