An Weihnachten 2009 kam es an der Strombörse in Leipzig zu einem skurrilen Vorfall: Der Preis für eine Megawattstunde Strom sank kurzzeitig auf minus 200 Euro. Die Kraftwerksbetreiber mussten also dafür zahlen, dass sie Strom ins öffentliche Netz einspeisen durften. Der Grund: In der Nacht vom 25. zum 26. Dezember trieb das Sturmtief "Yann" die Windenergieanlagen in Mitteleuropa zu Höchstleistungen. Doch Strom wurde in diesen Stunden kaum benötigt. So fiel der Preis für die Kilowattstunde ins Bodenlose.

Windkraft boomt - allerdings manchmal zur Unzeit. Das hat nicht nur negative Strompreise zur Folge. Es führt auch dazu, dass das Potenzial nicht optimal ausgeschöpft werden kann. Allein im Jahr 2010 mussten Windräder an über 100 Tagen zeitweilig stillgelegt werden, weil das öffentliche Netz den Windstrom nicht mehr aufnehmen konnte. Auf diese Weise gingen im selben Jahr bis zu 150 Gigawattstunden verloren. Mit dieser Strommenge hätten 40.000 Dreipersonenhaushalte ein Jahr lang versorgt werden können.

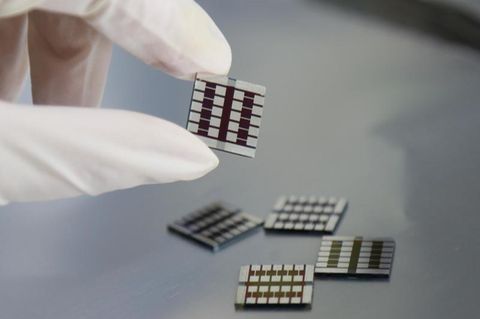

Diese Probleme machen die Krux der Energiewende deutlich: Während früher wenige Großkraftwerke dafür sorgten, dass immer die richtige Strommenge zur Verfügung stand, sind es jetzt viele kleine - bis hin zum Privathaushalt mit Solardach -, die abhängig von Wind und Wetter sehr unterschiedliche Strommengen ins Netz einspeisen. Und effizient speichern lässt sich der grüne Strom noch nicht. Strom-Angebot und -Nachfrage zusammenzubringen, wird so zum Ingenieurs-Kunststück.

Ein Butler fürs intelligente Strommanagement

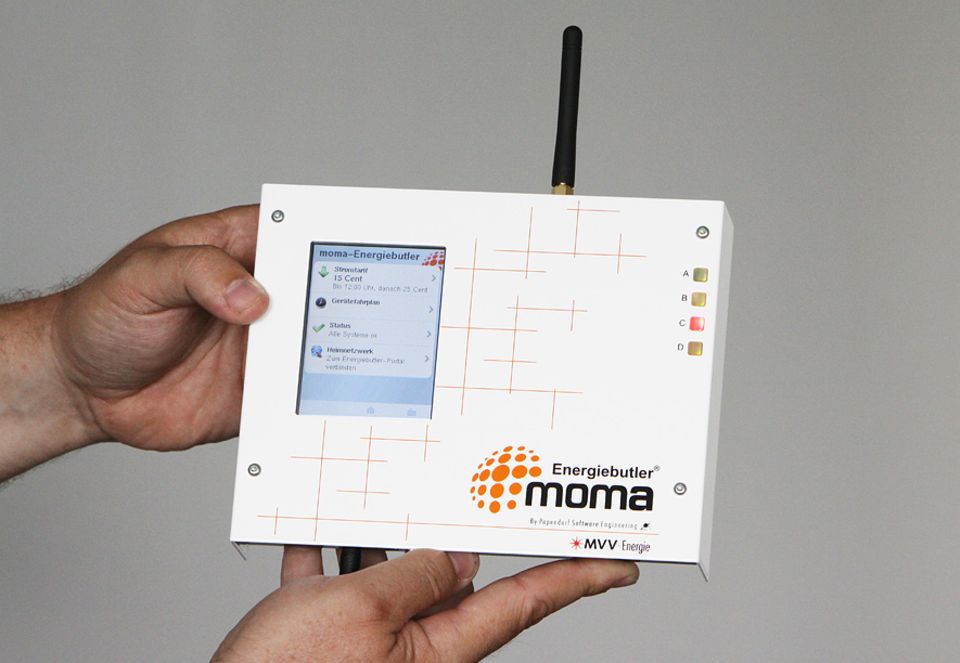

Ein Kunststück, das in Zukunft der Energiebutler vollbringen helfen soll: eine Box, nicht größer als ein externes PC-Modem. Entwickelt haben ihn Ingenieure im Rahmen des Projekts Modellstadt Mannheim (moma). Der Energiebutler kennt und regelt den Stromverbrauch jedes elektrischen Geräts im Haus. Und er weiß, wie viel Strom gerade die Photovoltaikanlage auf dem Dach produziert. Zugleich beobachtet er, wie viel Strom im öffentlichen Netz verfügbar ist - und zu welchem Preis. Denn der Strom der Zukunft wird, abhängig von Angebot und Nachfrage, unterschiedlich viel kosten.

"Auf der Grundlage seiner Informationen wird der Energiebutler in Zukunft Einsatzpläne für elektrische Geräte im Haus erstellen. Und er wird entscheiden, ob und wann der selbst produzierte Strom gespeichert, selbst verbraucht oder verkauft wird", sagt moma-Projektleiter Andreas Kießling. Bis Ende 2012 wollen die Mannheimer mit rund 800 Haushalten demonstrieren, dass die intelligente Vernetzung von Angebot und Nachfrage im großen Stil funktioniert.

moma, geleitet vom städtischen Versorger MVV Energie, ist eines von bundesweit sechs Leuchtturmprojekten zum Thema, die seit 2008 vom Wirtschafts- und vom Umweltministerium mit rund 140 Millionen Euro gefördert werden. Das Ziel: die Entwicklung eines Smart Grid, eines intelligenten Stromnetzes. Denn auch wenn die Energiewende mächtig voranschreitet: Viele notwendige Innovationen stecken noch in den Kinderschuhen.

Stromverbrauch muss flexibler werden

Besonders haben es die Mannheimer Ingenieure auf das sogenannte Verschiebepotenzial abgesehen. Gemeint ist damit die Strommenge, die zeitlich flexibel verbraucht werden kann. Kühlschränke etwa benötigen nicht ununterbrochen Strom. Sondern nur, wenn sie kühlen. Bei sehr energieeffizienten Geräten lässt sich der Kühlbetrieb schon mal um eine Viertelstunde vorziehen oder hinauszögern, ohne dass die Innentemperatur zu weit abfällt oder ansteigt. "Wenn Kühlschränke irgendwann einmal intelligent sind und zusammen mit dem Energiebutler auf Preisanreize reagieren können, dann wird das in der Masse interessant", sagt Kießling. Das gesamte Verschiebepotenzial im Haushalt schätzt Kießling auf sechs bis acht Prozent. Schon heute interessant für eine intelligente Steuerung sind gewerbliche Kühlanlagen oder große Kühlhäuser mit einem Verschiebepotenzial von mehreren Stunden bis zu Tagen.

Im privaten Sektor werden zukünftig auch Wärmepumpen und Elektromobilität eine größere Rolle spielen. So könnten die Akkus der E-Mobile nicht nur zeitgesteuert geladen werden. Sie könnten sich auch als Zwischenspeicher nutzen lassen, indem sie kurzfristig überschüssigen Wind- oder Sonnenstrom aufnehmen.

Zukunftsmusik: 'Sprechende' Netz-Automaten

Doch das ist nur ein Teil der Aufgabe, die sich die Mannheimer gestellt haben: Den anderen nennt Kießling die "verteilte Automation". Haushalte sind nicht mehr nur Verbraucher, sondern auch Erzeuger, die Strom ins Netz einspeisen. Die Stromflüsse im öffentlichen Stromnetz werden immer komplexer - und bei einer ausschließlich zentralen Steuerung irgendwann unbeherrschbar, sagt Kießling. Zumindest bei einer zentralen Steuerung. Darum werden im Rahmen von moma nicht nur Energiebutler erprobt, sondern auch so genannte Netzautomaten. Sie überwachen, ähnlich dem Energiebutler im Haus, an den Trafostationen Erzeugung und Verbrauch in einer Region. Und sie kommunizieren mit den Energiebutlern und mit Marktautomaten, von denen sie bei Bedarf Strom zukaufen. "Wir denken in Zellen. Jeder Netzbereich muss mit dem anderen 'sprechen', damit ein verbundenes Gesamtsystem entsteht", erläutert Kießling.

Ein Netz von 'sprechenden' Automaten? Und das soll sicher sein? Klar, sagt Andreas Kießling. Und vergleicht das Stromnetz mit dem Internet. "Wenn in einem harten Winter der Nachschub für große Kohlekraftwerke stockt oder Stromleitungen unter der Schneelast zusammenbrechen, dann können im zentral gesteuerten Übertragungsnetz ganze Netze landesweit bis europaweit zusammenbrechen. In einem System dagegen, das sich in Zellen mit hoher Eigenverantwortung steuern lässt, können Netzbereiche ausfallen, während andere noch funktionieren. Es ist also ein Beitrag zur Versorgungsicherheit, zellular und nicht zentral zu denken."

Mehr über das E-Energy-Förderprogramm der Bundesregierung

Mehr über das Leuchtturmprojekt Modellstadt Mannheim (moma)