Sperrgebiet, Grenzanlage, kein Zugang für „normale“ Menschen, nur für Vögel: So erlebten die Bewohner der Elbufer zwischen Wittenberge und Dömitz ihren Fluss bis 1989.

Lange her.

Heute erhebt sich auf halber Strecke die renovierte Mittelalter-Burg Lenzen aus der Uferlandschaft der Elbe. Deren Auen dürfen seit wenigen Jahren wieder wild wachsen und wuchern – und sind daher ein Juwel für die biologischen Schatzsucher, die am 17. GEO-Tag der Artenvielfalt von der Burg ausschwärmten, um die Tier- und Pflanzenwelt der beiden Uferseiten zu erkunden.

Biotop Flussaue

Wo der natürliche Rhythmus der Elbe mit ihren Hoch- und Niedrigwassern wirken darf, ungestört von Deichen oder Schleusen, profitiert die Natur. Nirgendwo in Mitteleuropa tummeln sich mehr Tier- und Pflanzenarten als in Auenlandschaften, die mit ihren Feuchtwäldern, Tümpeln, Sandstränden, Abbruchkanten, Gras- oder Weideflächen ein extrem vielseitiges Biotopmosaik bieten. Gleichwohl sind heutzutage in Deutschland nur noch ein Fünftel der ursprünglichen Auenlandschaften erhalten; nur ein Zehntel gilt als naturnah.

Arten-Hotspot Hohe Garbe

Eines davon ist das Gebiet der Hohen Garbe an der Elbe, am schräg gegenüberliegenden Flussufer der Burg Lenzen. Auf dieser Halbinsel erstreckt sich auf 200 Hektar ein feuchter Auwald mit Eichen und Flatterulmen, deren Alt- und Tothölzer einfach nur rumliegen dürfen, halb von Wasser überschwemmt, halb im Trockenen.

Man muss hier nicht lange auf einem der Deiche beim Dörfchen Wanzer stehen, um Rotmilane und Seeadler über der Wasser- und Weidelandschaft kreisen zu sehen. Kaum schlagen sich die ersten Experten am lauen Freitagabend ins Feld, um Fledermäuse ausfindig zu machen, beginnt schon der Kuckuck Alarm zu rufen, quakend begleitet von Grasfrosch, Erdkröte und dem Glucksen der Rotbauchunke.

Den Ornithologen, die ab vier Uhr in der Früh auf Pirsch gehen, stakt sogleich ein Schwarzstorch entgegen, und auch der Eisvogel zeigt sich in seinem blau schimmernden Federkleid. Am späteren Vormittag, die Donner grollen schon in der Ferne, wagen sich noch schnell die Libellenexperten barfüßig in die Tümpel, um unter den Blättern der Krebsschere die Larven der Grünen Mosaikjungferlibelle zu finden – eine vom Aussterben bedrohte Rote-Liste-Art.

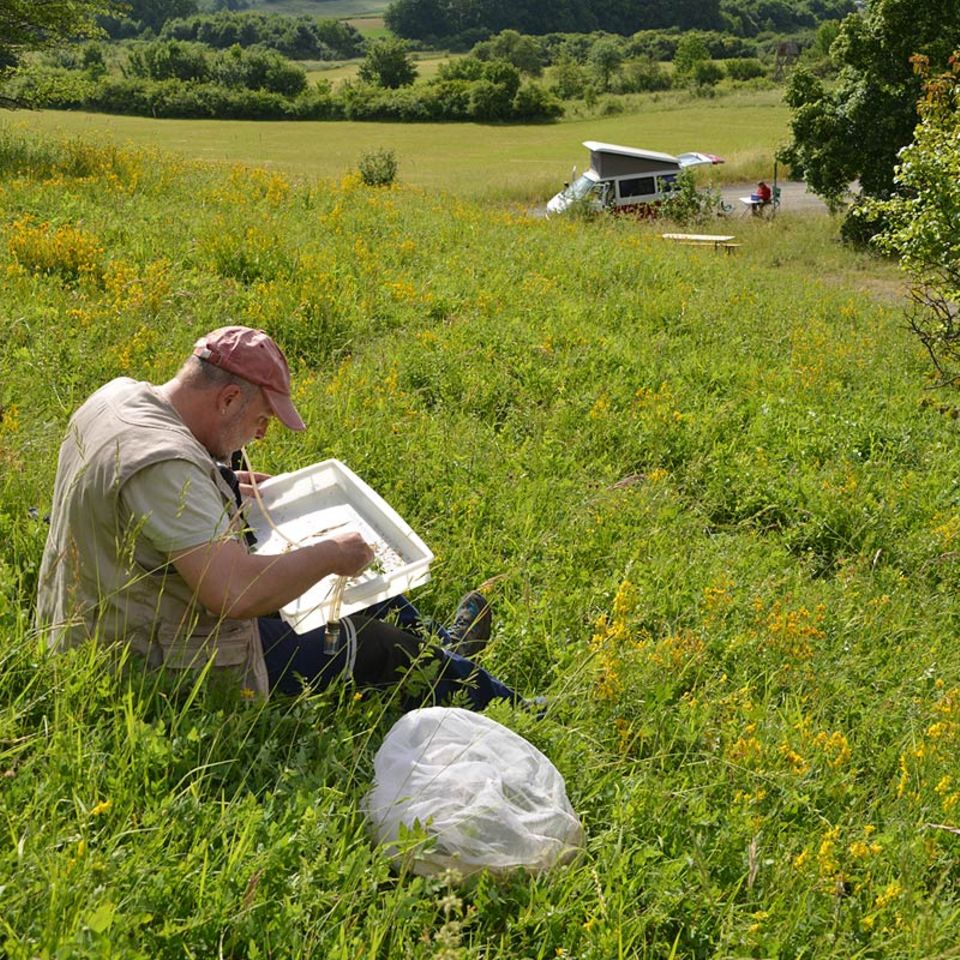

Dieter Leupold vom Umweltverband BUND, dem diesjährigen Veranstalter des GEO-Tags, kennt sich in der Hohen Garbe aus wie kein anderer. Gemeinsam mit einem Dutzend Pflanzen-, Käfer- und Insektenkennern schlägt er sich in die Wildnis, bewaffnet mit Keschern, Klopfschirmen und Wassersieben. „Unser Ziel ist es, hier wieder einen möglichst naturnahen Zustand herzustellen“ erklärt Leupold. Gefördert vom Bundesamt für Naturschutz im Rahmen des Bundesprogrammes Biologische Vielfalt will der Umweltverband die Hohe Garbe wieder an den natürlichen Wechsel von Hoch- und Niedrigwasser anschließen und dafür den alten Deich schlitzen; für Hochwasserschutz sorgt ein in den 1980-er Jahren weiter landeinwärts errichteter Deich. „Die Elbe soll wieder ungehindert einströmen und abfließen. Davon profitiert nicht nur die Natur, sondern auch der Mensch.“

Auen als Dienstleister

2013 hat das Elbe-Hochwasser in sieben Ländern Millionenschäden verursacht. Rund um Lenzen blieben die Keller und Felder trocken, weil die Flussauen im Gegensatz zu streng mit Deichen gemaßregelten Ufern als Puffer wirken können: Sie nehmen Hochwasser wie ein Schwamm auf, beugen Fluten vor. Außerdem arbeiten sie ganz natürlich als Wasserfilter – und bieten ganz nebenbei Menschen einen wunderschönen Erholungs- und Naturraum: Den ganzen Tag über radeln Wochenendausflügler über den Elbe-Radweg, der das Untersuchungsgebiet durchkreuzt.

Seit über einem Jahr jedoch leidet die Elbe weniger unter Hoch- als unter Niedrigwasser. Da es seit Monaten zu wenig geregnet hat, führt der Strom so wenig Wasser wie selten: 1,20 Meter nur an der Stelle, wo die Fähre vom brandenburgischen zum sachsen-anhaltinischen Ufer übersetzt. Die andere Fähre bei Lenzen musste gar ihren Betrieb einstellen, kaum ein Lastkahn fährt mehr hoch oder runter. Denn erst ab 1,60 Meter Pegelstand können hier größere Schiffe verkehren.

Auen als Verkehrswege?

Um die Elbe dennoch verlässlich als Wasserstraße nützen zu können, überlegen Beamte des Bundesverkehrsministeriums, ihr Flussbett zu vertiefen – eine schlimme Vorstellung freilich für die Naturschützer, die ja parallel mit viel Engagement versuchen, die Elbe zu renaturieren: Durch die Elbvertiefung würde das Wasser schneller fließen, wodurch der Grundwasserspiegel der Auen sinkt – und das Gegenteil von dem erreicht wird, was das Umweltministerium mit dem BUND sich zum Ziel gesetzt haben. Verrückte Welt.

Gerangel gibt es rund um die Untersuchungsgebiete des GEO-Tags auch um eine neue Autobahn, die geplante A14, die Magdeburg über Wittenberge mit Schwerin verbinden soll. Deren Sinn und vor allem deren Wegführung ist stark umstritten, denn laut Plan führt sie durch 14 NATURA 2000-Gebiete, 12 FFH-Vorschlagsgebiete und zwei EU-Vogelschutzgebiete. „Der Ausbau der Bundesstraße wäre für das Verkehrsaufkommen hier in der schwach besiedelten Prignitz völlig ausreichend“, kritisieren Besucher der Bürgerinitiative „Keine A14“ das Vorhaben.

Auen-Natur kann auch weh tun

„Zieht euch unbedingt lange Jacken an“ – mehrfach hat Katrin Evers, Pressefrau des BUND, den Rat an die Experten wiederholt. Der Grund: Die ganze Region ist mittlerweile Verbreitungsgebiet des Eichenprozessionsspinners. Die Haare der Raupe dieses Nachtfalters trägt der Wind bis zu 200 Meter weit – und sie sind hochgradig Allergie-auslösend. Bei der Abschlussveranstaltung auf der Burg Lenzen am Abend kratzen sich einige Teilnehmer an Armen, Kopf und Beinen, bei manchen sind sogar dicke rote Pusteln auf der Haut gewachsen. „Der Mensch ist nur Kollateralschaden“, sagt Sven Rannow, Leiter der Biosphärenreservatsverwaltung „Flusslandschaft Elbe-Brandenburg“. „Eigentlich schützen sich die Raupen vor ihren Fressfeinden.“

Spritzen oder nicht spritzen gegen den Eichenprozessionsspinner? Katrin Evers ist gegen den Einsatz von Chemie – zumindest im Naturschutzgebiet: „Hier sollten wir die Natur walten lassen, auch wenn das bedeutet, dass einzelne, altersschwache Bäume sterben und Menschen sich schützen müssen.“

Alles im Fluss

Trägt der Klimawandel dazu bei, dass sich die fiesen Raupen so stark vermehren können? Sicher ist: Auch an der Elbe führen Erwärmung und zunehmende Trockenheit zu relativ raschen Veränderungen. Der Asselexperte Christian Schmidt etwa entdeckt in der Hohen Garbe eine Wasserassel, die normalerweise im Bereich der Donau beheimatet ist. Und auch fünf Schlauchpilzarten waren zuvor noch nie in Sachsen-Anhalt nachgewiesen worden. Eine Neuheit ganz anderer Art bot der GEO-Ballonfahrer Franz Taucher den Expertinnen und Experten zum Abschluss der Veranstaltung: Wer sich traute, in die wacklige Gondel einzusteigen, durfte in paar Meter in die Luft steigen – und die Elbauen zu Abwechslung aus der Perspektive von Storch und Seeadler genießen.