GEO.de: Nicht jeder sammelt in seiner Freizeit Plastikmüll am Strand. Und schreibt dann auch noch ein Buch darüber. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?

Jennifer Timrott: Das Plastik-Thema ist für mich relevant geworden im Winter 2012/13, als ich noch auf Hallig Hooge wohnte. Es gab zwei heftige Stürme, Christian und Xaver. Allein Xaver brachte drei Landunter. Als das Wasser von der Hallig abgelaufen war, habe ich mir Gummistiefel angezogen und bin vor die Tür gegangen. Das Bild, das sich mir bot, war erschreckend. Es sah ziemlich bunt aus: Fischerkörbe, Deckel von Getränkeflaschen und so weiter.

War das der Auslöser für Ihre Beschäftigung mit dem Plastik-Thema?

Es war der Auslöser dafür, dass ich mir die einzelnen Teile mal genauer ansehe. Ich hatte schon einige Jahre zuvor den Film "Plastic Planet" von Werner Boote gesehen. Und zum Beispiel aufgehört, aus Plastikflaschen zu trinken. Aber schon damals habe ich gemerkt, dass es nicht immer ganz einfach ist, Plastikmüll zu vermeiden.

Sie haben es also nicht so weit getrieben wie Familie Krautwaschl?

Nein. Ich finde es zwar toll, was sie sich vorgenommen haben, aber ich will keine Plastikheilige sein. Denn die meisten Menschen fühlen sich durch solche Vorbilder überfordert. Mir ist es wichtiger, eine breite Bewegung zu schaffen. Etwa dadurch, dass ich Möglichkeiten anbiete, sich zu artikulieren und den Herstellern zu signalisieren: Strengt euch mal an, Verpackungen zu erfinden, die anders sind. Dazu habe ich den Verein Küste gegen Plastik e.V. gegründet.

Plastikmüll ist hässlich. War die Arbeit an dem Buch nicht frustrierend?

Frustrierend ist das Sammeln. Vor ein paar Tagen waren mein Mann und ich auf der Westerhever-Sandbank. Das ist eine Sandbank weit draußen vor der Küste, unberührte Natur, würde man meinen. Wir hatten einen großen Bollerwagen dabei, der am Ende rappelvoll war. Und trotzdem mussten wir noch die Hälfte des Mülls liegen lassen. Und mit der nächsten Flut kann es schon wieder genauso aussehen wie vorher. Alles Zeug, das wir so nebenbei kaufen und wegwerfen. Und das Hunderte Jahre braucht, um zu verwittern.

Was finden Sie denn so?

Im Januar waren es unheimlich viele chinesische Produkte. Erst Wasserflaschen, dann Beutel mit Tütensuppen und Erkältungstees. Die hätten wir sogar noch aufgießen können. Da muss irgendwo was über Bord gegangen sein. Skurril fand ich auch die Tahiti-Röckchen. Die heißen wirklich so. Es sind rechteckige, transparente Plastikfolien mit Einschnitten. Ich fand heraus, dass sie von Muschelfarmen in Frankreich stammen, wo sie Miesmuscheln vor Fressfeinden wie Seesternen schützen sollen. Um 2011 hatten wir zwei Schuh-Fluten. Da ist in einem Sturmtief vor Helgoland ein Container mit Tommy Hilfiger-Schuhen über Bord gegangen. Die kamen dann erst auf Helgoland, dann auf Sylt, dann auf Hooge und anderswo an. Und auch drei Jahre später noch mit den Winterfluten. Die sehen jetzt allerdings nicht mehr so gut aus.

Was macht Ihnen Mut?

Dass immer mehr Menschen ein Unbehagen mit dem Thema haben. Und dass Händler Plastiktüten aus ihren Läden verbannen und sich Gedanken darüber machen, wie man zum Beispiel auch an der Fleischtheke ohne Plastik auskommt. Es bewegt sich was.

Und was erwarten Sie von der Politik?

Die Plastiktüte ist so etwas wie die Einstiegsdroge in das "Plastikbewusstsein". Darum haben wir im Dezember eine Petition an den schleswig-holsteinischen Umweltminister Robert Habeck übergeben. Wir wollen, dass er sich für eine verpflichtende Abgabe auf Plastiktüten einsetzt. Irland hat es vorgemacht, und der Verbrauch dort ist radikal zurückgegangen. Auch eine Plastiksteuer finde ich interessant. Plastik wird aus Erdöl hergestellt, einer endlichen Ressource. Es verursacht langfristige Schäden, von denen wir noch gar nicht alle kennen. Eine PET-Flasche braucht 450 Jahre, bis sie zersetzt ist. Um dann als Mikroplastik weiter zu existieren. Diese Problematik muss eingepreist werden. Dann wäre es auch für Hersteller viel interessanter, Verpackungsalternativen zu entwickeln.

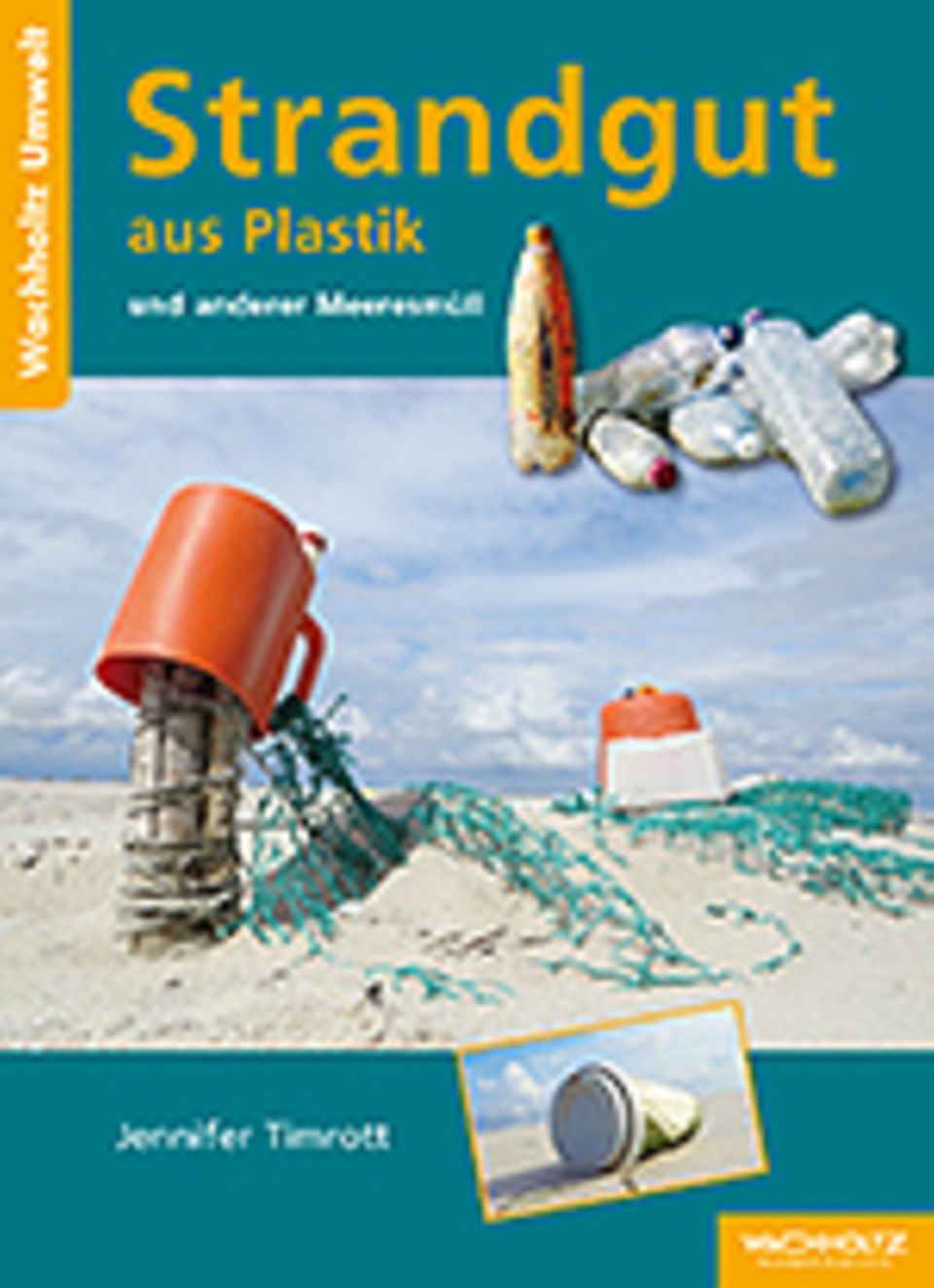

Strandgut aus Plastik und anderer Meeresmüll

Wachholtz Verlag 2015

112 Seiten, 12,80 Euro