Erdbrummen? Ist das nicht ein Geräusch, das nur einige wenige Menschen hören können? Diese Frage ringt den Geophysikern Thomas Forbriger und Rudolf Widmer-Schnidrig vom Black Forest Observatory in Schiltach (BFO, Geowissenschaftliches Gemeinschaftsobservatorium des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Stuttgart) nur ein müdes Lächeln ab. "Die Frequenzen, mit denen wir es dabei zu tun haben, liegen über zehn Oktaven unter dem, was das menschliche Gehör wahrnehmen kann", erklärt Forbriger, Geophysiker am Karlsruher Institut für Technologie.

Nicht nur Erdbeben versetzten den Globus in Schwingungen

Dass die Erde wie ein Resonanzkörper schwingt, etwa nach Erdbeben, ist schon lange bekannt. Doch erst 1998 gelang japanischen Seismologen der Nachweis, dass die Erde auch zwischen solchen Großereignissen vor sich hinsummt und -grummelt. Forscher nennen diese Frequenzen "Hintergrundeigenschwingungen". Am besten erforscht sind bisher die vertikalen Eigenschwingungen. Das sind Schwingungen, die die Erde wie einen Wassertropfen in der Schwerelosigkeit rhythmisch wabern lassen.

Die Geophysiker vom BFO konnten aber auch Hintergrundeigenschwingungen nachweisen, die mit einer rein horizontalen Auslenkung der Erdkruste auftreten. Diese "Verdrillung" der Erde hat Dieter Kurrle, Doktorand des Geophysikers der Universität Stuttgart nicht nur in Schiltach, sondern auch anhand von Daten zweier Forschungsstationen in China und in Japan nachgewiesen. "Man muss sich das vorstellen wie ein Schiff auf hoher See: Die Wellen lassen das Schiff auf und ab tanzen, aber auch nach rechts und links schlingern", erklärt Widmer-Schnidrig.

Absolute Ruhe ist unabdingbar

Der Nachweis der Schwingungen ist deshalb so kompliziert, weil es sich um ein sehr schwaches Signal handelt. Es wird leicht von anderen Schwingungen und Störeinflüssen überdeckt. Zu diesen Störeinflüssen gehören neben Eigengeräuschen der Instrumente auch Lärm von außen, wie stark befahrene Straßen oder Industrieanlagen. Aus diesem Grund liegt das Observatorium mitten im Schwarzwald, weit hinten in einem ruhigen Tal. "Hier sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Und das sind genau die Bedingungen, die wir für unsere Arbeit brauchen", erklärt Rudolf Widmer-Schnidrig.

Aber auch diverse Witterungseinflüsse können die Daten verfälschen. Vor allem Temperatur und Luftdruck. In dem ehemaligen Silberbergwerk bei Schiltach ist das nicht der Fall: "Granit ist ein sehr dichtes und festes Gestein. Temperatur und Luftdruck unterliegen im Stollen also kaum Schwankungen", berichtet Rudolf Widmer-Schnidrig.

Hypersensible Messinstrumente

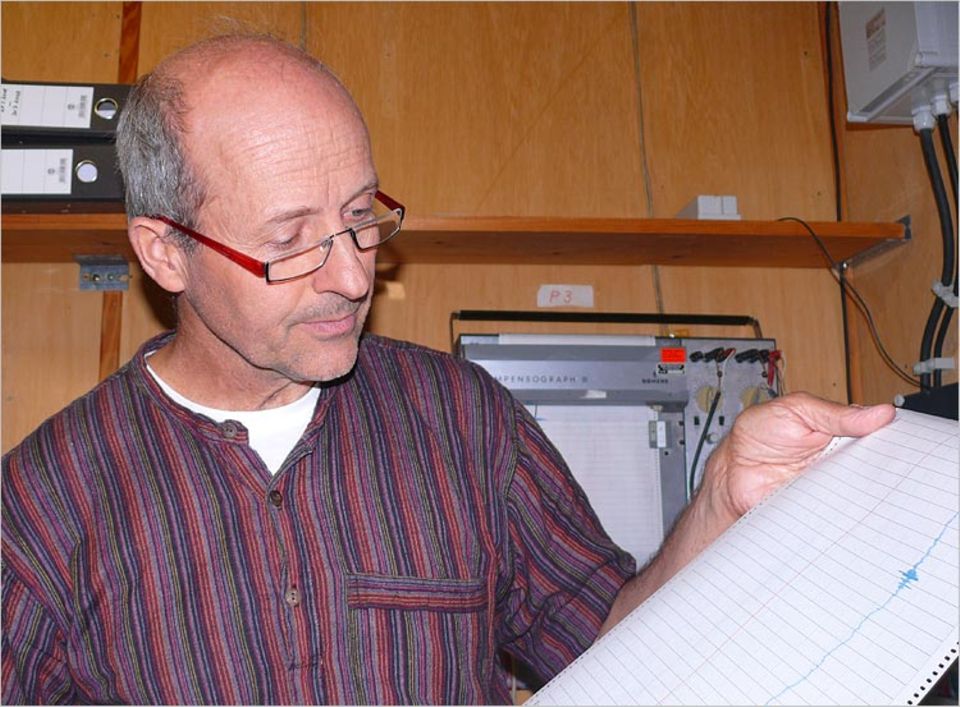

Schon wenn sich ein Mitarbeiter des BFO durch den feuchten dunklen Gang, 400 Meter im Inneren des Bergwerks bewegt, reagieren die sensiblen Seismometer darauf - allein die Luft, die ein Mensch in dem knapp zwei Meter breiten Gang vor sich herschiebt, reicht dazu aus. "Nach dem Beben in Japan im März wollten wir eigentlich Wartungsarbeiten hinter der Druckschleuse vornehmen, dort, wo unsere sensiblen Instrumente stehen. Das haben wir verschoben, um das fast drei Monate anhaltende Nachschwingen der Erde vollständig aufzeichnen zu können", erläutert Widmer-Schnidrig weiter. Um die Geräte vor Feuchtigkeit zu schützen, sind sie dicht eingepackt und mit Trockenmittel ausgerüstet.

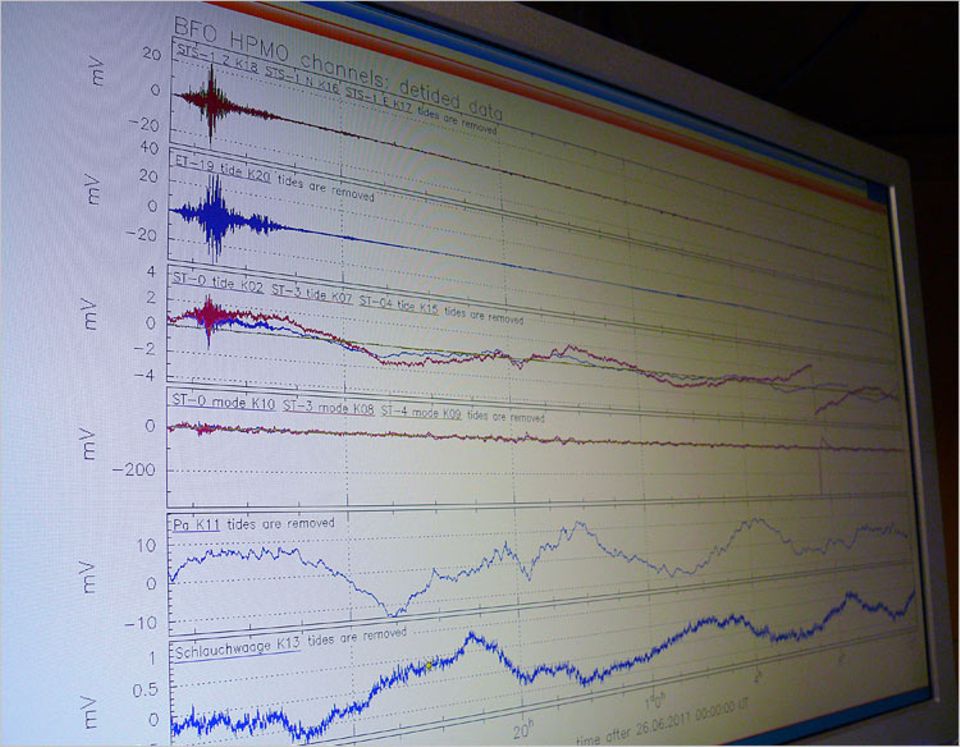

Um sicher gehen zu können, dass all diese Faktoren die Messergebnisse nicht beeinflussen, gleichen die Wissenschaftler die seismographischen Daten mit denen ihrer Wetterstation ab. Zudem vergleichen sie die Aufzeichnungen der einzelnen Geräte miteinander, auch mit denen anderer Forschungsstationen. "Der kostenlose internationale Austausch von Messdaten ist in der Wissenschaft fast einzigartig. Da die internationale Zusammenarbeit eine Grundvoraussetzung für das Studium der globalen Erdstruktur ist, ist das eine seit langem etablierte Praxis. Und darauf sind wir auch stolz", verrät Thomas Forbriger. "Mit diesem Datenaustausch ist es möglich, entsprechende Rückschlüsse auf den genauen Aufbau des Erdinneren und der dort ablaufenden Prozesse zu ziehen", ergänzt Widmer-Schnidrig.

Wie ist der Klangkörper Erde aufgebaut?

Und dabei helfen den Wissenschaftlern unter anderem die Eigenschwingungen des Planeten. "Wird eine Betonbrücke angeregt, schwingt sie entsprechend. Eine Holzbrücke wird auf die gleiche Energie anders reagieren. Und genauso verhält es sich auch mit der Erde." - Die Eigenschwingung erlaubt also Rückschlüsse auf die einzelnen Schichten des Erdinnern und deren Zusammensetzung. "Und gerade über die Zusammensetzung wissen wir noch nicht besonders viel", sagt Widmer-Schnidrig.

Die Eigenschwingung der Erde für menschliche Ohren hörbar zu machen ist für den Geophysiker lediglich eine Spielerei, denn das menschliche Ohr kann nur ein Milliardstel des Signalumfangs wahrnehmen, der von modernen Seismographen aufgezeichnet wird. "So richtig befasse ich mich damit erst seit wenigen Monaten", verrät er. Mit einer Audio-Software staucht er die Amplitude der Frequenzen aus dem Erdinneren - und macht so aus drei Monaten 30 Sekunden.

Black Forest Observatory

Das Black Forest Observatory (BFO) ist ein geowissenschaftliches Gemeinschaftsprojekt des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und der Universität Stuttgart. An der Forschungsstation untersuchen Wissenschaftler seit 1972 in Schiltach im Schwarzwald die Verformbarkeit der Erde sowie Veränderungen des Erdschwere- und Erdmagnetfeldes. Die Messinstrumente - darunter Seismographen, Gravimeter und Sensoren zur Überwachung des Erdmagnetfeldes - befinden sich in Kammern des ehemaligen Silber- und Kobaltbergwerks Grube Anton, zwischen 400 und 700 Meter vom Stolleneingang entfernt und etwa 150 Meter unter der Erdoberfläche. Neben den beiden Geophysikern Thomas Forbriger und Rudolf Widmer-Schnidrig ist ein Techniker ständig am Observatorium tätig.

Homepage des Black Forest Observatory (BFO)