GEO WISSEN: Herr Professor Bude, Sie beobachten, wie sich allgemeine Stimmungen im Laufe der Zeit wandeln. Wie beschreiben Sie die Gemütslage der Deutschen?

PROF. HEINZ BUDE: Vor allem ein Gefühl bestimmt derzeit die Stimmung in Deutschland, aber auch in allen anderen westlichen Nationen: die Angst. Sie wirkt in allen gesellschaftlichen Bereichen, bestimmt Politik und Wirtschaft, aber auch das Privatleben jedes Einzelnen. Das Gefühl kennt keine sozialen Grenzen; es eint Menschen, die sonst nicht viel gemein haben. Es ist häufig das Einzige, worüber sie miteinander reden können.

Wovor fürchten sich die Menschen denn so sehr?

In den vergangenen Monaten hat sich natürlich eine konkrete Angst entwickelt, etwa vor terroristischen Anschlägen oder der Kriminalität von Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland geflüchtet sind. In meinen Augen sind aber all das nur Symptome einer weitaus grundsätzlicheren Angst, die sich in den vergangenen Jahrzehnten entfaltet hat: der Befürchtung, dass das Leben nicht immer gut sein wird. Dass der Wohlstand vergänglich ist, dass berufliche Stellungen und gesellschaftliche Achtung nicht erreicht werden oder verloren gehen können. Es ist die diffuse Ahnung, dass das Gute auch immer zerbrechlich und flüchtig ist – und die Zukunft schlechter sein kann als die Gegenwart. Jeder zweite Bundesbürger, so das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, blickt voll Sorge in die Zukunft.

Aber hatten die Menschen früher nicht auch Angst?

Angst ist ein völlig natürliches Gefühl, zu allen Zeiten haben Menschen sich gefürchtet. Doch der Zweite Weltkrieg war für die Geschichte der Angst in den von diesem Globalereignis betroffenen Gesellschaften eine Zäsur. Denn er hat die Befürchtungen der Generationen voneinander geschieden. Auf der einen Seite stehen seither jene Älteren, die in ihrer Jugend noch den Krieg oder dessen unmittelbare Folgen miterlebt haben. Für sie ist Angst mit existenziellen, lebensbedrohlichen Situationen verbunden, mit Hunger, Schmerz und Todesfurcht. Diese Menschen haben lange das private Leben in Deutschland bestimmt, sie haben in den Jahrzehnten des Wiederaufbaus und des wirtschaftlichen Aufschwungs Mut und Optimismus verbreitet. Sie konnten gar nicht anders, als zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Wenn sie sich fürchteten, dann vor konkreter Bedrohung von außen: vor Gewalt, Naturkatastrophen oder militärischen Angriffen, vor Zerstörung durch Atombomben oder Vernichtung durch Umweltschäden.

Und das ist heute anders.

Genau, so jedenfalls meine These. Mit den Jahren sind jene Nachkriegsgenerationen herangewachsen, die das Leben bislang als vergleichsweise gut erlebt haben, als sicher und komfortabel. Sie leben in dem Gefühl, dass das Schlimmste nicht bereits hinter ihnen liegt – sondern vor ihnen. Sie fürchten sich vor der Zukunft. Denn an ihnen nagt die nicht minder zermürbende Sorge, dass es nicht immer so gut sein wird wie gewohnt. Diese Angst ist so diffus, so wenig zu fassen und zu bekämpfen, dass sie übermächtig werden kann.

Woher rührt diese Angst?

Die Menschen beginnen, an dem Versprechen zu zweifeln, dass sie im Rechts- und Wohlfahrtsstaat sicher sind. Früher hieß es: Wer strauchelt, wird aufgefangen; wer nicht mehr weiterweiß, wird beraten; wer bedroht wird, wird beschützt. Und wer durch seine Herkunft benachteiligt ist, erhält einen Ausgleich. Die Gesellschaft versprach: Wenn du dich etwas anstrengst, wenn du dich bildest und nicht allzu sehr hängen lässt – dann wirst du ein Leben führen, mit dem du zufrieden sein wirst. Doch all das ist nicht mehr gewiss; diese Versprechen kann die Gesellschaft nicht mehr halten. Es hängt heute mehr denn je von jedem Einzelnen ab, ob er in Wohlstand, Gesundheit, vielleicht sogar Zufriedenheit lebt.

Weshalb kann der Wohlfahrtsstaat sein Versprechen nicht mehr halten?

Weil die Gesellschaft immer vielfältiger wird, das Kollektiv zerfällt in individuelle Lebensweisen. Die Möglichkeiten, wie sich ein Leben entwickelt, sind heute schier unendlich. An jedem Punkt des Daseins haben Menschen eine Fülle von Optionen. Das macht es so schwierig, ein Staatswesen zu formen, das allen gleichwertig Wohlstand und Sicherheit schenkt.

Aber mehr Möglichkeiten zu haben ist doch eine Bereicherung. Optionen geben Menschen die Chance, nach ihren eigenen Bedürfnissen zu leben.

Ja, aber die Angst, eine falsche Wahl zu treffen, ist größer als die Freude an der Vielfalt der Möglichkeiten. Schon der Philosoph Søren Kierkegaard kam Mitte des 19. Jahrhunderts zu dem Schluss: Der größte Schrecken, den ein Mensch erleben kann, ist die Erkenntnis, dass es niemanden gibt, der für ihn entscheidet - sondern dass jeder aktiv sein muss, um sein Leben zu gestalten. Anders gesagt: Nichts ängstigt uns so sehr wie die Freiheit, selbst entscheiden zu können. Denn wir dürfen nicht nur eine Wahl treffen - wir müssen es!

Wir sind frei, aber fühlen uns unter Zwang?

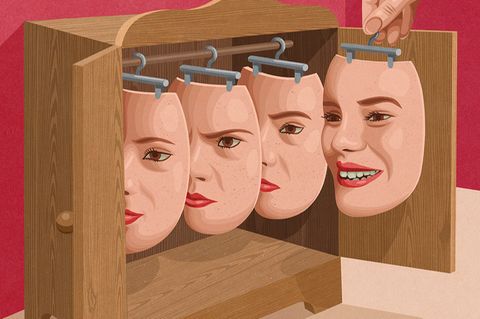

Genau. Wir wollen die Freiheit nutzen, aber haben nicht die Kraft, uns zu entscheiden. Stattdessen halten wir uns so viele Optionen wie möglich offen, legen uns nur selten und äußerst ungern fest. Denn immerzu treiben uns Sorgen: Bin ich gut genug? Tue ich das Richtige, kann ich das Richtige, will ich das Richtige? Solche Fragen sind heute weitaus bedrängender als früher. Überall lauert die Angst, etwas falsch zu machen: die falsche Ausbildung zu wählen, den falschen Studiengang, den falschen Job, den falschen Partner. Kurz: die Menschen fürchten, nicht die optimale Wahl zu treffen.

Weshalb ist dies so bedrängend?

Die Gesellschaft verändert sich derzeit so dynamisch, dass es uns geradezu verhängnisvoll erscheint, uns festzulegen: Wer sich entscheidet, sich gewissermaßen an etwas festhält, der droht stehenzubleiben, abzurutschen, zurückzufallen. Immer gibt es einen, der noch besser, noch schneller, noch cleverer sein könnte. Einkommen, Ausbildung, Persönlichkeit, Beziehung, Outfit, Sex, Kinder: Überall herrscht heute weit mehr Wettbewerb als früher. Dazu haben in den vergangenen Jahrzehnten vor allem drei Prozesse beigetragen: Globalisierung, Liberalisierung und Digitalisierung.

Können Sie das erläutern?

Die Globalisierung bringt Individuen und Gesellschaften auf der ganzen Welt in Kontakt, aber auch in Konkurrenz zueinander. Während früher nur auf regionaler Ebene um Ideen und Gewinne gerungen wurde, scheint es im Wettbewerb heute keine Grenzen mehr zu geben. Noch bis in die 1990er Jahre spürten die Menschen in Deutschland davon nicht allzu viel. Das Zusammenwachsen von West- und Ostdeutschland stand im Vordergrund. Wachstum diente dazu, die Welt besser zu machen. Doch dann veränderten neue Gesetze, etwa zum Kündigungsschutz und zur Arbeitslosenhilfe, den Wohlfahrtsstaat und den Arbeitsmarkt – so stellte sich die Bundesrepublik der internationalen Konkurrenz. Seither heißt das Credo: Wir müssen wachsen, die Produktivität steigern, um mithalten zu können – Konkurrenzfähigkeit auf allen Ebenen. All das ist Ausdruck der Liberalisierung: Deregulierungen in der Wirtschaft und Individualisierung der Einzelnen in der Gesellschaft. So vermögen wir alle in immer größerem Ausmaß global zu agieren, uns über bestehende Regeln hinwegzusetzen – oder eigene zu schaffen.

Und welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung?

Die Digitalisierung ist gewissermaßen der technologische Treibstoff für Globalisierung und Liberalisierung. Ob in Produktion oder Dienstleistung, in Medizin, Mobilität, Energie oder Medien: Jedes Segment der Gesellschaft wird von ihr umgewälzt.

Aber all diese Entwicklungen bewirken doch auch viel Gutes.

Ja, die Situation ist paradox. Man lebt vergleichsweise gut in Deutschland, aus der Weltwirtschaftskrise von 2008 ist das Land stärker hervorgegangen, als es zuvor war. Die Zahl der Arbeitslosen ist zurückgegangen, die Wirtschaft wächst, der Sozialstaat ist effektiver geworden. Aber der enorme Wettbewerb sorgt dafür, dass kaum jemand sich seiner Position in der Gesellschaft sicher fühlt. Die Menschen treibt nicht mehr die Sorge wie früher, von anderen diskriminiert oder bedroht zu werden, sondern als Individuum durch eine falsche Entscheidung auszurutschen und runterzufallen. Es ist nicht unbedingt die objektive Lage, die die Menschen verängstigt – sondern das Empfinden, im Vergleich zu anderen im Nachteil zu sein.

Verängstigt der rasante Wandel wirklich alle Bürger gleichermaßen?

Natürlich gibt es einzelne Profiteure, politisch wie ökonomisch. Jede Veränderung lockt Apokalyptiker an, falsche Propheten und Demagogen, die Empörung verstärken und für ihre Sache nutzen. Doch die Mehrheit der Menschen, ob jung oder alt, weiblich oder männlich, west- oder ostdeutsch, fühlt sich diesem Wandel nicht wirklich gewachsen. Sie sind getrieben von dem Glauben, dass es immer vorwärts gehen muss. Die Menschen spüren das Verlangen nach Werten, die Halt bieten und sich nicht sofort wieder auflösen. In der Erwerbsarbeit, aber auch im Familienleben und in der Freizeitgestaltung herrscht die Qual der Wahl: Es könnte, es muss immer noch etwas Besseres geben. Diese Sorge lässt einen nicht mehr los. Sie kreist nicht allein um das Gefühl, mit anderen nicht mitzukommen, sondern mehr noch um die Angst, seine Möglichkeiten nicht voll auszuschöpfen.

»Viele leben in dem Gefühl, das Schlimmste liege noch vor ihnen«

Welche Folgen hat das?

Immer mehr Menschen fühlen sich erschöpft. Und das gilt für den hochgebildeten Akademiker ebenso wie für den niedriger qualifizierten Leiharbeiter. Irgendwann verwandelt sich die Angst, man könnte sich falsch entscheiden, in die Angst, dass keine richtige Entscheidung mehr möglich ist: dass alles nur noch schlimmer wird. Zurück bleibt ein fragiles Ich, das Hilfe sucht bei Therapeuten und Ärzten, aber auch bei spirituellen Heilsbringern, wissenschaftlichen Ratgebern oder technischen Instrumenten. All das erfährt gegenwärtig ja einen gewaltigen Aufschwung und bildet eine eigene Art von Industrie.

Und wie beeinflussen die Sorgen die Gesellschaft?

Die Angst rieselt in die Poren der Gesellschaft. Die Gemeinschaft büßt an Zusammenhalt ein, verliert den Konsens – das stabile Fundament, auf das sich bisher die meisten einigen konnten. Die Befürchtung, keinen Platz mehr für sich im Ganzen zu finden, lässt Misstrauen entstehen: gegenüber dem System, den Reichen, der Presse oder der politischen Klasse. Man kann dann Sicherheit in Affekten suchen, die gegen andere gerichtet sind, denen man die Schuld an der Misere gibt. Das ist der Grund dafür, dass Hass gesellschaftsfähig geworden ist. Hass ermöglicht es dem Ich, sich stark zu fühlen, Aufmerksamkeit zu erregen und Macht zu erleben - es ist der schnellste Weg, sich ein Gefühl von Wirksamkeit zu verschaffen. Daher formen sich überall Bewegungen, die sich gegen etwas richten - die von Misstrauen und Hass gegen andere geeint werden: Die einen machen ihrem Unmut auf Pegida-Demonstrationen Luft oder skandieren Hassparolen, andere ziehen als Bürgerwehr durchs Viertel, wieder andere sympathisieren mit der „Alternative für Deutschland“, dem Front National in Frankreich, Politikern wie Donald Trump in den USA – oder, im Extremfall, mit Terrororganisationen wie dem sogenannten „Islamischen Staat“.

Viele Menschen geraten in Rage, weil sie glauben, nicht mehr gehört zu werden - nichts mehr sagen zu dürfen.

Menschen, die so reagieren, vermuten eine Tyrannei der Meinungsmacher, die immer nur ihr eigenes Bild der Wirklichkeit reproduzieren, aber die Sorgen der „kleinen Leute“ übergehen oder gar missachten würden. Der „Lügenpresse“ und der „politischen Klasse“ werfen sie vor, die Realität zu verzerren und eigene Interessen zu verfolgen. Eine Gruppe, die sich besonders laut zu Wort meldet und übergangen fühlt, haben wir in Untersuchungen, die ich zusammen mit dem Psychologen Ernst-Dieter Lantermann unternommen habe, „die Verbitterten“ genannt. Das sind Personen, die gut ausgebildet sind, relativ gute Berufspositionen besetzen und mittlere Einkommen beziehen – aber dennoch von dem Gefühl beherrscht sind, in ihrem Leben unter ihren Möglichkeiten geblieben zu sein. Sie erleben, dass Deutschland als starke Volkswirtschaft gepriesen wird, aber sie halten das für eine Lüge von Tricksern und Ausbeutern.

Wie kommt das?

Das sind die Verlierer der stillen Revolution unserer Gesellschaft, die das mittlere Management oder auch die Dienstklasse des Wohlfahrtsstaats betroffen hat. Ihre Posten haben sich erübrigt, und ihre Kompetenzen werden nicht mehr nachgefragt. Dadurch sind Lebenskarrieren abgebrochen und Lebensbilanzen entwertet worden. Dazu kommt die Ausbreitung von „Winner take all“-Märkten in der „kreativen Klasse“ oder bei den freien Berufen. Rankings für alles Mögliche geben Auskunft darüber, wer die beste Kieferorthopädin in Hamburg, der beste Küchendesigner in Berlin oder die beste Psychoanalytikerin in Freiburg ist. Wer in diesen Rankings oben steht, der erhält viel Prestige, Aufmerksamkeit und hohe Honorare. Für die Übrigen, die Mehrheit bleibt kaum etwas übrig.

Die Ängste der Menschen, keine sichere ökonomische Basis mehr zu haben, den Anforderungen nicht mehr gewachsen zu sein, sind also durchaus nicht irrational?

Zunächst einmal: Jede Angst ist berechtigt. Man darf sich nicht dazu verleiten lassen, den Menschen abzusprechen, dass sie sich fürchten. Was die Menschen spüren und wie sie die Lage sehen, ist real, weil sich daraus bestimmte Konsequenzen für ihr Verhalten und ihr Verhältnis zur Welt insgesamt ergeben. Aber fatal ist: Die Angst kann sich von ihren Ursprüngen lösen und sich gleichsam selbst ernähren. Mit einem Mal lauern überall Gefahren, Verschwörungen, Lügen, Bedrohungen.

Dieses übermäßige Misstrauen bezeichnenmanchealstypischdeutsche Haltung, als „German Angst“.

Das geht auf die Zeit der Romantik zurück, in der Schriftsteller, Dichter und Musiker versuchten, einem unglücklichen Bewusstsein Ausdruck zu verleihen. Das wurde auch in anderen Nationen wahrgenommen. Allein das Wort „Angst“ gilt seither – ähnlich wie „Weltschmerz“, „Geborgenheit“ oder „Stimmung“ – als derart deutsch, dass beispielsweise die englische Sprache dafür keinen eigenen Begriff entwickelt, sondern diesen einfach übernommen hat. Bis heute hängt den Deutschen das Stereotyp an, apokalyptisch zu denken, das Unwirkliche zu lieben. Aber ich kann nicht erkennen, dass gerade uns diese Haltung besonders eigen wäre. Im Gegenteil: Auf die Weltwirtschafts- und Finanzkrise von 2008 hat keine Gesellschaft im gesamten OECDRaum so besonnen und umsichtig reagiert wie die deutsche. Die Phänomene der verängstigten Gesellschaft zeigen sich heute in allen westlichen Nationen.

Die „Krise“ ist überall.

Tatsächlich gibt es den Zustand des „Normalen“, von dem die „Krise“ abweicht, nicht mehr. Zu jeder Zeit kämpft eine kapitalistisch strukturierte und offen verfasste Gesellschaft mit einer Ausnahme, einer Herausforderung, einem Problem. Denn die Krise ist ein Prinzip des Kapitalismus. Ohne Krise gibt es weder Wachstum noch Entwicklung. Wenn etwas Neues entstehen soll, muss irgendwo etwas Altes weichen. Das heißt allerdings nicht, dass immer alles gut ausgeht. Heute wird immer deutlicher, dass Kapitalismus ohne Krise nicht zu haben ist. Das macht die Stimmung der Gesellschaft immer gereizter, immer ängstlicher.

Also wird die Angst noch weiter zunehmen?

Ja, denn sie ist ansteckend. Es mag sein, dass Einzelne eine sehr begründete Furcht verspüren. Doch viele fürchten sich vor etwas, das sie nur aus Beschreibungen anderer kennen. Angst ist eine Stimmung, die sich in Gruppen selbst verstärkt. Selbst Menschen, die sich bislang für gelassen und zuversichtlich hielten, werden nach und nach verunsichert. Angst wird nicht von Volkstribunen verbreitet, die die Masse in der Hand haben. Heute zeigt sich: Die Menschen infizieren sich mit ihren Befürchtungen gegenseitig.

»Die Angst rieselt in die Poren der Gesellschaft. Die verliert an Zusammenhalt«

Welche Rolle spielen soziale Medien?

Sie treiben diese Dynamik über alle Maßen an. Die Deutung der Lage durch Journalisten ist hier abgeschafft. In den sozialen Medien herrscht stattdessen ein allgemeines Raunen: Jeder hat irgendwo, irgendwann irgendetwas gehört und kann es einer großen Menge von Menschen zur Verfügung stellen – der perfekte Nährboden für Angst.

Wird die Angst auch in 20 Jahren noch die beherrschende Stimmung in unserem Land sein?

Ja, denn das drängendste Problem der Gesellschaft wird die Ungleichheit sein. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass es noch weit mehr und weit größere Unterschiede gibt als heute. Einen vorherrschenden Lebensentwurf wird es immer weniger geben. Die Lebens- und Denkweisen werden so vielfältig sein, dass wir immer mit der Angst werden leben müssen, uns nicht in einer Mehrheit geborgen zu fühlen – sondern selbst behaupten zu müssen. So wie man heute in den USA das Entstehen einer weißen Unterschicht beklagt, werden Gruppen, die vor einer Generation noch hochgeschätzt waren, ins soziale Abseits gedrängt.

Wie können die Menschen diese Angst bezwingen?

Das Wichtigste ist, das man Distanz zur Angst gewinnt. Das geht aber nicht rein willentlich und rein geistig. Der russische Literaturwissenschaftler Michail Bachtin hat als Opfer des stalinistischen Terrors einst erkannt, dass karnevalistische Kulturen, alle Formen von Parodie oder Komödie, immer aus der Angst schöpfen: Sie verspotten, was Befürchtungen weckt, verkehren das Erschreckende ins Groteske.

„Lachen Sie über die Angst“: Klingt das nicht etwas zynisch?

Ich meine das ernst: Der Lachende kann über die Angst siegen, denn das Lachen ist genauso unwillkürlich wie Angst. Beide Zustände überkommen uns, sie überwältigen Körper und Geist. Der Lachende gibt für einen Augenblick Kontrolle ab. Doch dieser Kontrollverlust weckt positive Emotionen, er schwächt uns nicht – sondern stärkt uns. Solange in einer Gesellschaft noch viel gelacht wird, kann die Angst sie nicht zerstören.

Aber es hilft einer Gesellschaft doch wohl kaum, wenn die Politik sich auf Lachen beschränkt.

Natürlich – das gilt nur für das Individuum in seinen sozialen Kreisen. Die Gemeinschaft als politisches Kollektiv muss mit der Angst anders umgehen. Wer die Furcht überwinden will, ist ihr erst recht verfallen. Der demonstrative Optimismus, der in Barack Obamas Parole „Yes, we can“ zum Ausdruck kam, war ein Programm, um die Angst auszutreiben. Obama versuchte, die Menschen mit überschäumender Zuversicht zu ermutigen. Doch das wird nicht noch einmal funktionieren. Das politische Führungspersonal der Zukunft wird ein Gespür dafür zeigen müssen, woher die Angst rührt und wie man ihr begegnen kann. Das verlangt zweifellos eine besondere persönliche Stärke. Wer die Angst regieren will, darf keine Furcht vor den Ängsten der Menschen ausstrahlen.

Das ist ein schmaler Grat. Genau das tun doch vor allem radikal denkende Politiker von links und rechts.

Ja, so arbeiten Demagogen. Sie sagen: „Ich fühle mit euch, ich spreche für euch!“ Und sie erkennen die Angst nicht nur – sie schüren sie auch. Politiker, die den Demagogen die Stirn bieten können, dürfen der Angst nicht ausweichen. Sie dürfen Probleme nicht in Bürokratie und Expertentum verschwinden lassen, mit Gremien und Gutachten verbergen. Noch einmal: Die Furcht kann nur bezwingen, wer sie öffentlich anerkennt und aushält. Denn nur wer den Mut aufbringt, der Angst ins Auge zu sehen, kann erkennen: Wo die Angst ist, gibt es auch Hoffnung – die Hoffnung, dass es anders sein könnte, als es ist. So hat die Angst nicht das letzte Wort.