Lange Zeit waren sich Biologen einig: Pflanzen sind simple Geschöpfe und anders als Tiere unfähig zu so komplexen Sinnesleistungen wie Sehen, Hören, Schmecken, Riechen und Fühlen. Doch neuere Forschungen zeigen, dass viele Gewächse ihre Umwelt verblüffend präzise wahrnehmen, miteinander kommunizieren – und sogar eine Art Gedächtnis haben. Wie genau sie Berührungen, Schall, Licht, Düfte und Geschmäcke erkennen, ist noch weitgehend rätselhaft. Fest steht nur: Sie tun es.

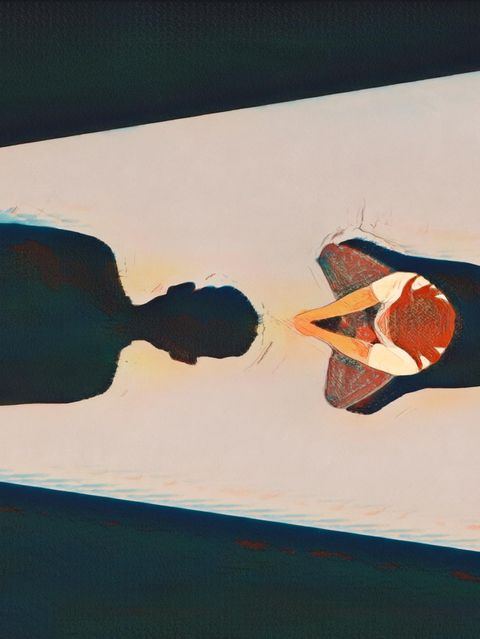

Als sie den Schmarotzer aussetzten, machte er sich binnen Tagen auf die Suche nach einem Opfer. Sein fadenförmiger Leib steckte mit einem Ende fest in der Erde, während sich die Spitze seines Torsos in verschiedene Richtungen drehte und sich dabei immer weiter streckte. Es schien, als sondierte die wurmartige Kreatur ihre Umgebung.

Und bald schon hatte sie gefunden, was sie suchte. Langsam strebte sie nun auf das Opfer zu, das sich nicht weit von ihr befand. Schließlich erreichte sie dessen Körper, umschlang ihn.

Dann stach sie ihre Saugorgane hinein und labte sich an dessen Säften.

Der Parasit war über eine junge Tomatenstaude hergefallen. Und es handelte sich bei dem Angreifer nicht um ein Tier. Sondern um ein Gewächs – den Teufelszwirn.

Dieses florale Drama spielte sich 2006 in einem Labor der Penn State University in Pennsylvania ab. Die Forscher wollten herausfinden, wie die Schmarotzer ihre Wirtspflanze ausmachen. Denn sie verfügen über keine äußerlich sichtbaren Sinnesorgane.

Was also führt sie zu ihrer Beute?

Bei ihren Experimenten setzten die Wissenschaftler reihenweise Teufelszwirne auf Tomaten an – und in 80 Prozent der Versuche kam es zur Attacke.

Stellten die Forscher dagegen künstliche (wenn auch täuschend echt aussehende) Stauden neben die Parasiten, gab es keinerlei Reaktion.

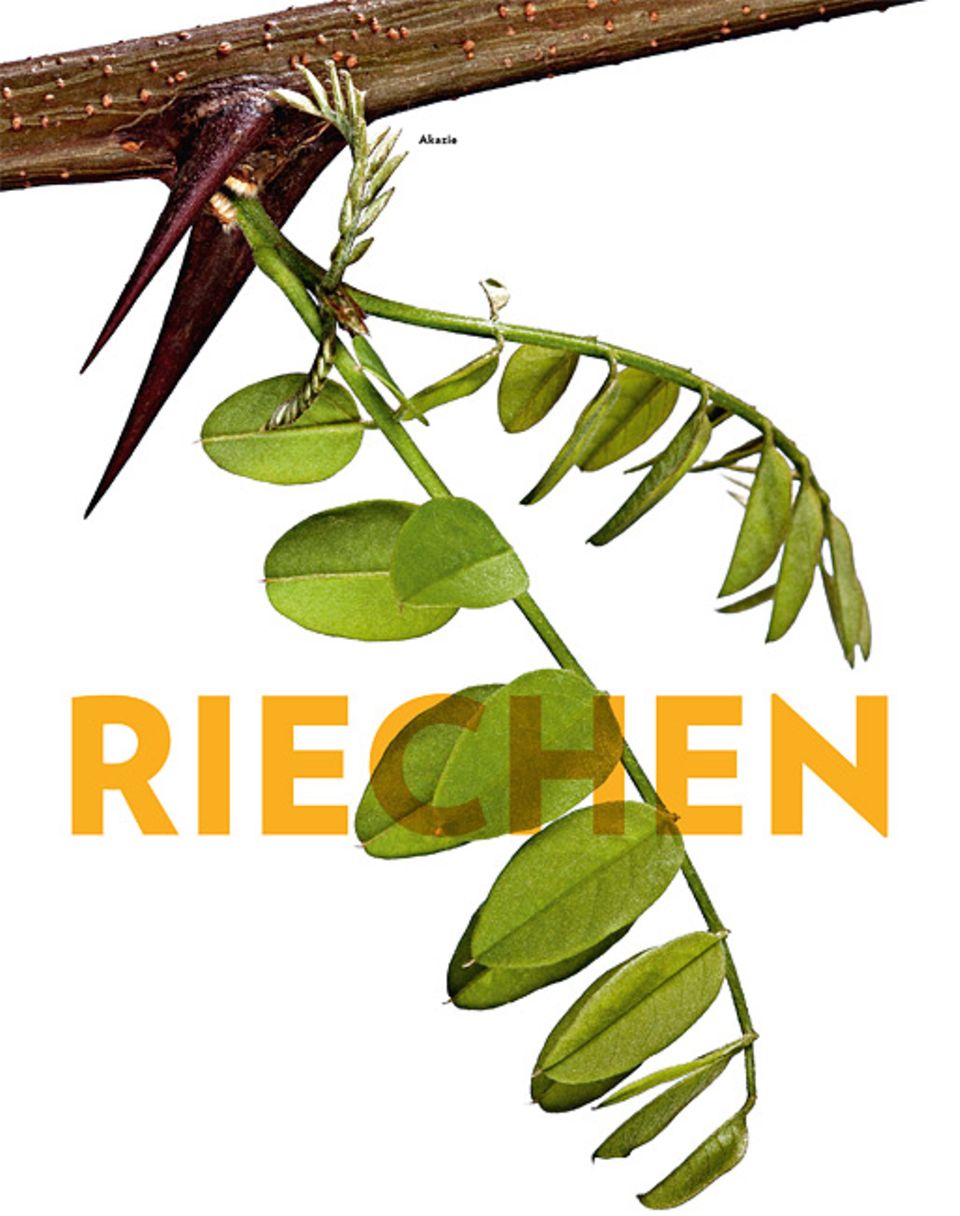

Und hatten die Angreifer die Wahl zwischen einem Behälter mit einer geruchslosen Lösung und einem mit dem intensiv duftenden Extrakt der Tomaten, wuchsen sie auf Letzteres zu – sie folgten also eindeutig dem Geruch.

Der Teufelszwirn, das konnten die US-Wissenschaftler erstmals nachweisen, ortet seine Wirtspflanzen über deren Ausdünstungen, er kann riechen – eine Sinnesleistung, die Forscher lange Zeit nur Tieren zugetraut haben.

Cuscuta pentagona, so der wissenschaftliche Name des Versuchsobjekts, ist eine Winde: eine unauffällige, bleiche Pflanze ohne Blätter, nur wenige Millimeter dick. Sie kann sich vielfach verzweigen und sogar ganze Bäume überwuchern.

Im ausgewachsenen Zustand besitzt sie weder Wurzeln noch die Fähigkeit, mittels Photosynthese genügend Zucker zur eigenen Versorgung herzustellen. Daher ist sie darauf angewiesen, andere Gewächse zu finden und anzuzapfen. Dabei allerdings ist sie so erfolgreich, dass sie in den USA zu den zehn verheerendsten Plagen der Landwirtschaft zählt.

So eindrucksvoll der Spür-Sinn des Teufelszwirns auch anmuten mag: Er ist keinesfalls eine Ausnahmeerscheinung unter den Gewächsen, sondern vielmehr ein musterhaftes Exempel dafür, was Pflanzen zu leisten vermögen. Denn deren Repertoire an Sinnesfähigkeiten ist enorm.

Über Jahrhunderte galten Gewächse als simple, weitgehend empfindungslose Wesen, als auf bloßes Wachstum programmierte Automaten. Sie schienen kaum mehr zu sein als eine Nahrungsressource. Zu welchem Zweck, so die vorherrschende Ansicht der Biologen, sollten ihnen feinfühlige Sensoren dienen? Die Fertigkeit, die Umwelt präzise wahrzunehmen, billigten die Gelehrten fast ausschließlich komplexeren tierischen Organismen zu.

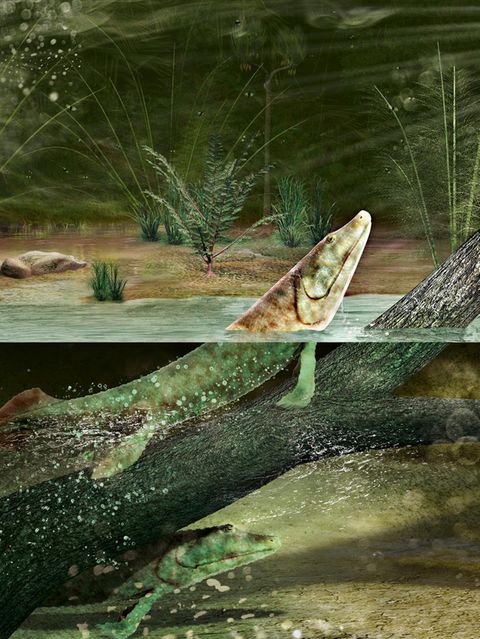

Und dass sich diese Sichtweise bis in die letzte Dekade des 20. Jahrhunderts gehalten hat, ist kein Wunder: Denn die Unterschiede zwischen Tier und Pflanze scheinen weitaus bedeutender zu sein als ihre Gemeinsamkeiten.

Betrachtet man allein die Ernährungsstrategien, sind die Gegensätze offenkundig.

Hier die Tiere, die zumeist Pflanzen oder andere Tiere fressen und ungemein scharfe Sinne hervorgebracht haben, um ihre Nahrung aufstöbern zu können.

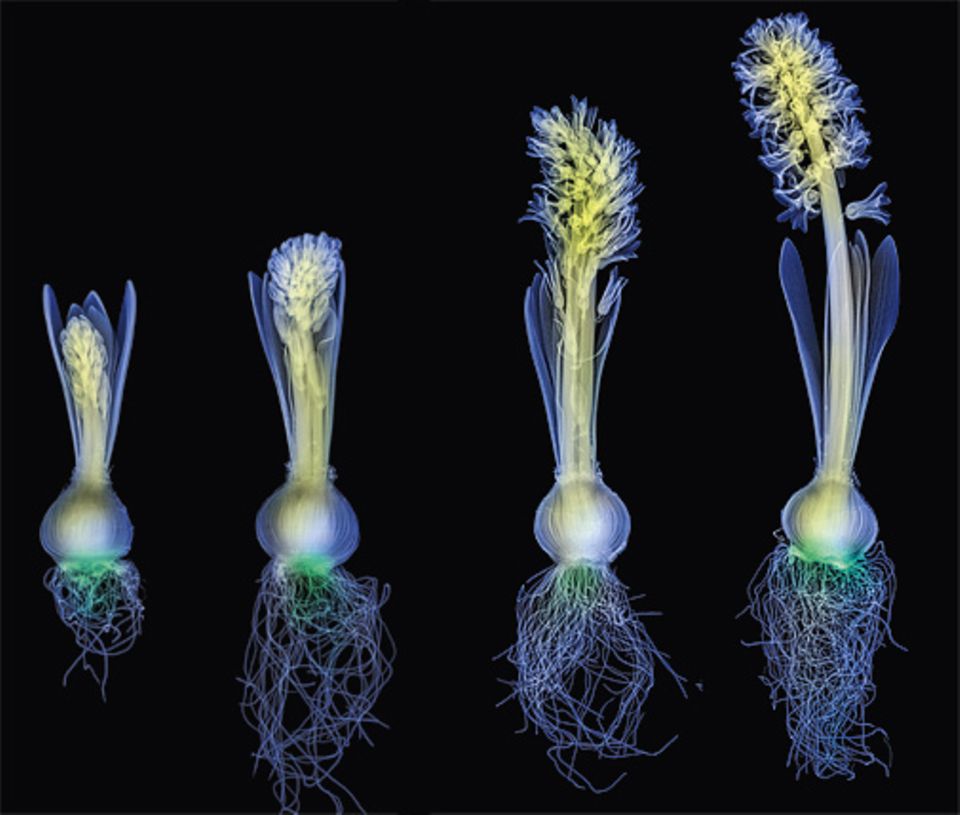

Dort die Pflanzen, die in der Regel mithilfe der Sonne ihre Nährstoffe selber herstellen. In Jahrmillionen haben die allermeisten Gewächse folglich die Oberfläche ihrer Außenhülle vergrößert, um möglichst viel Licht einzufangen.

Sie haben die Fähigkeit entwickelt, während ihrer Lebenszeit den Pflanzenkörper um die immer gleichen Elemente zu erweitern – etwa Zweige und Blätter wachsen lassen, damit sich die Lichtausbeute erhöht. Botaniker vermuteten daher lange Zeit, dass die Gewächse allenfalls die Intensität der Sonne zu registrieren vermögen, sonst aber kaum über sensible Sinnesorgane verfügen.

Denn selbst wenn sie eine Bedrohung erkennen würden, könnten sie ihr ja nicht entkommen.

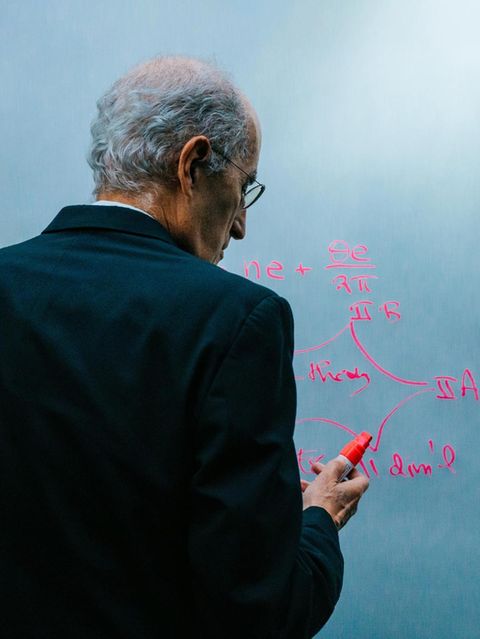

Aber seit gut 15 Jahren wandelt sich das Bild. Forscher dringen mithilfe von Hightech-Instrumenten immer tiefer in die Sinneswelt der Flora vor. Sie versengen Laubwerk von Sträuchern und messen dann die elektrischen Ströme in ihren Zweigen. Sie senken Sonden in Baumstämme, um Ultraschallwellen abzufangen. Analysieren feinste Hormon-Konzentrationen im Laubwerk.

Und dabei ist es zu einem Paradigmenwechsel in ihrer Einschätzung der pflanzlichen Sinne gekommen.

Die neue – geradezu revolutionäre – Erkenntnis lautet: Wer im Boden festgewachsen ist und sich kaum bewegen kann, der muss erst recht erfassen, was um ihn herum geschieht.

Noch immer bleiben zwar viele Rätsel. Aber mittlerweile erkennen Botaniker: Gewächse können auf ihre ganz eigene Weise riechen, schmecken, hören, sehen, fühlen, und sie nutzen dafür hochspezialisierte Detektoren. Und jene Biologen, die erforschen, wie diese Sensoren funktionieren, verschaffen sich Zutritt zu einem lange verborgenen Kosmos.

Sie entschlüsseln das geheime Leben der Pflanzen.

Den ganzen Artikel lesen Sie in der GEOkompakt-Ausgabe Nr. 38 "Das geheime Leben der Pflanzen"