Die Bibel ist das Fundament zweier Weltreligionen, des Judentums und des Christentums. Jedes Jahr werden mehr als 30 Millionen Exemplare gedruckt. Kein anderes Werk wurde so häufig übersetzt: In knapp 1900 Sprachen ist es zu lesen. Doch über seine Entstehung ist nur wenig bekannt. Kein originaler Bibeltext hat die Zeiten überdauert. Über keinen Verfasser der Heiligen Schrift gibt es sichere Kenntnisse.

Groß sind die Lücken in der Überlieferung, groß die Rätsel und Widersprüche. Nur so viel lässt sich definitiv sagen: Am Anfang der christlichen Bibel steht die Heilige Schrift der Juden, der Tanach, den die Christen als Altes Testament übernehmen. Er berichtet in den Fünf Büchern Mose sowie den Geschichts- und Lehrbüchern und den Schriften der Propheten von der Erschaffung der Welt und der Menschen durch Gott, von der Herkunft des Volkes Israel und von dessen Schicksal.

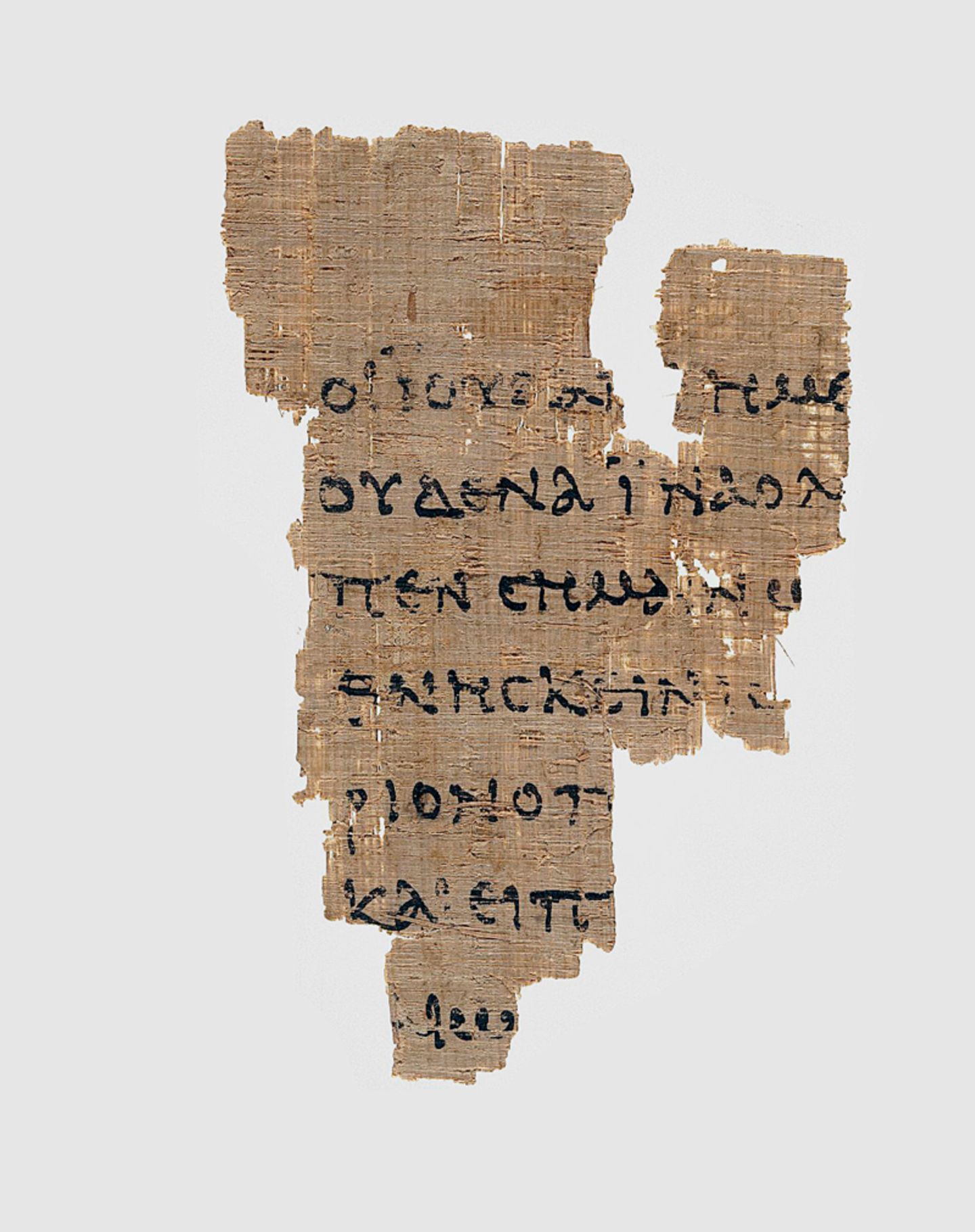

Es ist die Geschichte des jüdischen Gottesvolkes, das aus Ägypten fliehen muss, im gelobten Land eine neue Heimat findet, erneut vertrieben wird und nach dem babylonischen Exil den Tempel in Jerusalem wieder aufbaut.Das sind die ältesten Texte der Bibel: ehemals mündliche Traditionen und Überlieferungen, die Schreiber in den Ländern östlich des Mittelmeers ab etwa 600 v. Chr. auf Papyrus, Lederrollen oder Tontafeln bannen.

Sieben Jahrhunderte lang werden Theologen um die richtige Anzahl die-ser Schriften ringen. Erst um das Jahr 95 n. Chr. bezeugt der jüdische Historiker Josephus den endgültigen Umfang Überlieferundes Tanach. Die frühen Christen übernehmen die jüdische Bibel als Heilige Schrift und verwenden sie in ihren eigenen Gottesdiensten – sie sehen sich in der Tradition des Judentums, betrachten sich selbst als Teil des auserwählten Volkes.

Entstehung des Neuen Testaments

Etwa zu dieser Zeit entstehen auch die auf Griechisch verfassten Texte, die später einmal das Neue Testament (von testamentum, der lateinischen Übersetzung des griechischen Wortes für „Bund“) bilden werden und die vom Leben und Wirken Jesu Christi erzählen.

Die ersten Berichte über Jesus von Nazareth sowie seine Aussprüche und Gleichnisse kursieren wohl bereits zu seinen Lebzeiten im Heiligen Land. Nach seinem Tod verbreiten die Apostel im gesamten Imperium Romanum die Kunde von der Auferstehung des Gottessohnes. Viele Gläubige erzählen die Geschichten weiter, schmücken sie aus, verändern sie, verdichten sie zu einer immer lebendigeren Überlieferung, die zunächst jedoch weitgehend mündlich weitergegeben wird. Als älteste Schrift des Neuen Testaments gilt Forschern heute daher keine der Lebensgeschichten Christi, sondern ein Brief des Paulus, wohl aus dem Jahr 50 n. Chr., in dem er der Gemeinde im griechischen Thessaloniki Mut zuspricht.

Denn rund 20 Jahre nach dem Tod Jesu zermürben Zweifel die Gläubigen: Hat der Messias nicht seine baldige Wiederkehr versprochen? Was aber, wenn Jesus noch nicht zurückkehrt: Sollen die Gemeinden dann trotzdem weiter existieren? Und wenn ja – woran sollen sie sich halten, worauf hoffen?

Paulus und andere Apostel bestärken in ihren Briefen die Gläubigen, geben Rat und Orientierung. Die Gemeinden sammeln die Schriften, tauschen sie untereinander aus, kopieren sie. Aber je weiter der Tod Jesu zurückliegt und je weniger Menschen leben, die ihn noch persönlich gekannt haben, desto mächtiger scheint das Verlangen zu werden, die frohe Botschaft (griechisch: euangelion) für nachkommende Generationen festzuhalten.

Diese Motivation führt zur Erfindung einer völlig neuen literarischen Gattung, dem Evangelium. Anders als in den antiken Biografien bisher wird hier das Leben Jesu mit einer neuen Absicht erzählt: Die Autoren (Evangelisten) wollen bei den Lesern den Glauben wecken, wollen die frohe Botschaft durch Erzählungen, Gleichnisse und Jesusworte in die Welt tragen.

Das erste schriftlich überlieferte Evangelium entsteht wohl um das Jahr 70 n. Chr. und wird einem Mann namens Markus zugeschrieben; allerdings ist nicht einmal der Name gesichert. Bis um das Jahr 100 n. Chr. folgen die Evangelien der Autoren Matthäus, Lukas und Johannes, deren Namen und jeweilige Herkunft ebenso im Dunkeln liegen wie bei Markus. Dies sind nur vier Texte unter vielen Lebensbildern Jesu, die in jener Zeit entstehen – doch sie allein gelten der Mehrheit der Gläubigen als authentische Zeugnisse; nur sie, davon sind die frühen Christen überzeugt, enthalten Informationen von Jesus selbst oder einem seiner Jünger, weil ihre Verfasser den Heiland oder die Apostel angeblich persönlich kannten.

Um 140 n. Chr. liegen alle Schriften des späteren Neuen Testaments vor. Aber eine allseits anerkannte Auswahl, ein fester Kanon gar, existiert noch nicht – ebensowenig wie ein einheitliches Christentum. Im 2. Jahrhundert konkurrieren viele unterschiedliche Gruppen um den rechten Glauben: etwa die Gnostiker, die strikt zwischen dem vollkommenen Gott und der gefallenen, bösen Welt trennen; oder die ähnlich denkenden Doketisten, die Jesus nur als Gott, nicht als Mensch sehen; oder die Montanisten, die sich vehement gegen die entstehende Kircheninstitution wenden und eine strenge Bußdisziplin vertreten.

Die noch junge Religion droht im Streit zu zerfallen

Da legt Marcion, ein reicher Reeder aus Sinope am Schwarzen Meer und selbst ein christlicher Abweichler, in Rom einen Entwurf für eine Bibel vor. Bewusst kappt er darin die Verbindung zum Judentum, seine Bibel besteht nur aus Schriften über das Leben Jesu: Das Alte Testament, dessen Gott für ihn im Widerspruch zum liebenden Gott des Neuen Testaments steht, lässt Marcion weg. Er sieht im Christentum etwas gänzlich Eigenständiges und trennt den Glauben – anders als der Großteil der frühen Anhänger Jesu – strikt von der Tradition des Judentums.

Für die Mehrheit der Christen, die ganz selbstverständlich den Tanach im Gottesdienst nutzen, kommt das einem Anschlag auf die Grundfesten ihres Glaubens gleich. Schnell spricht sich Marcions Schriftenauswahl herum, denn die Gemeinden stehen in regem Austausch. Die entstehende Kirche, deren Mitglieder ja traditionell eher dem jüdischen Kulturkreis verbunden sind, legt massiven Widerspruch ein. Für sie ist Jesus der im Judentum angekündigte Messias, der erlösende Gottessohn, die Erfüllung der jüdischen Prophezeiungen. Das Alte Testament gehört für sie zum Kanon des Christentums.

Die noch junge Religion droht im Streit zu zerfallen. Um Einheit herzustellen, müssen ihre Vertreter eine allgemein verbindliche Basis schaffen: das eine Buch, auf das sich die meisten verständigen können. 144 n. Chr. wird Marcion aus der sich bildenden „katholischen“ Kirche (eine im 2. Jahrhundert aufkommende Bezeichnung für die sich als „allumfassend“ begreifende Mehrheitskirche) ausgeschlossen. In ihren Gottesdiensten stützen sich die christlichen Gemeinden auf das Alte Testament, die Evangelien und ausgewählte Schriften der Apostel.

Doch es wird noch mehr als 200 Jahre dauern, ehe Theologen im Jahr 367 n. Chr. den Kanon des Neuen Testaments endgültig festschreiben und ihn neben dem Alten Testament als Quelle des Christenglaubens zum zweiten Teil der christlichen Bibel bestimmen. Das Neue Testament ist nun auf 27 Schriften begrenzt: die Evangelien des Markus, Matthäus, Lukas und Johannes, die Apostelgeschichte, die Apokalypse und 21 Briefe, darunter auch der des Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki. Aufnahme findet nur, was die Glaubensgelehrten für authentisch halten.Dieser Korpus der heiligen Schriften sei fortan unveränderlich, schreibt Bischof Athanasius von Alexandria im Jahr 367 n. Chr. in seinem Osterfestbrief. Und so gilt es noch heute.