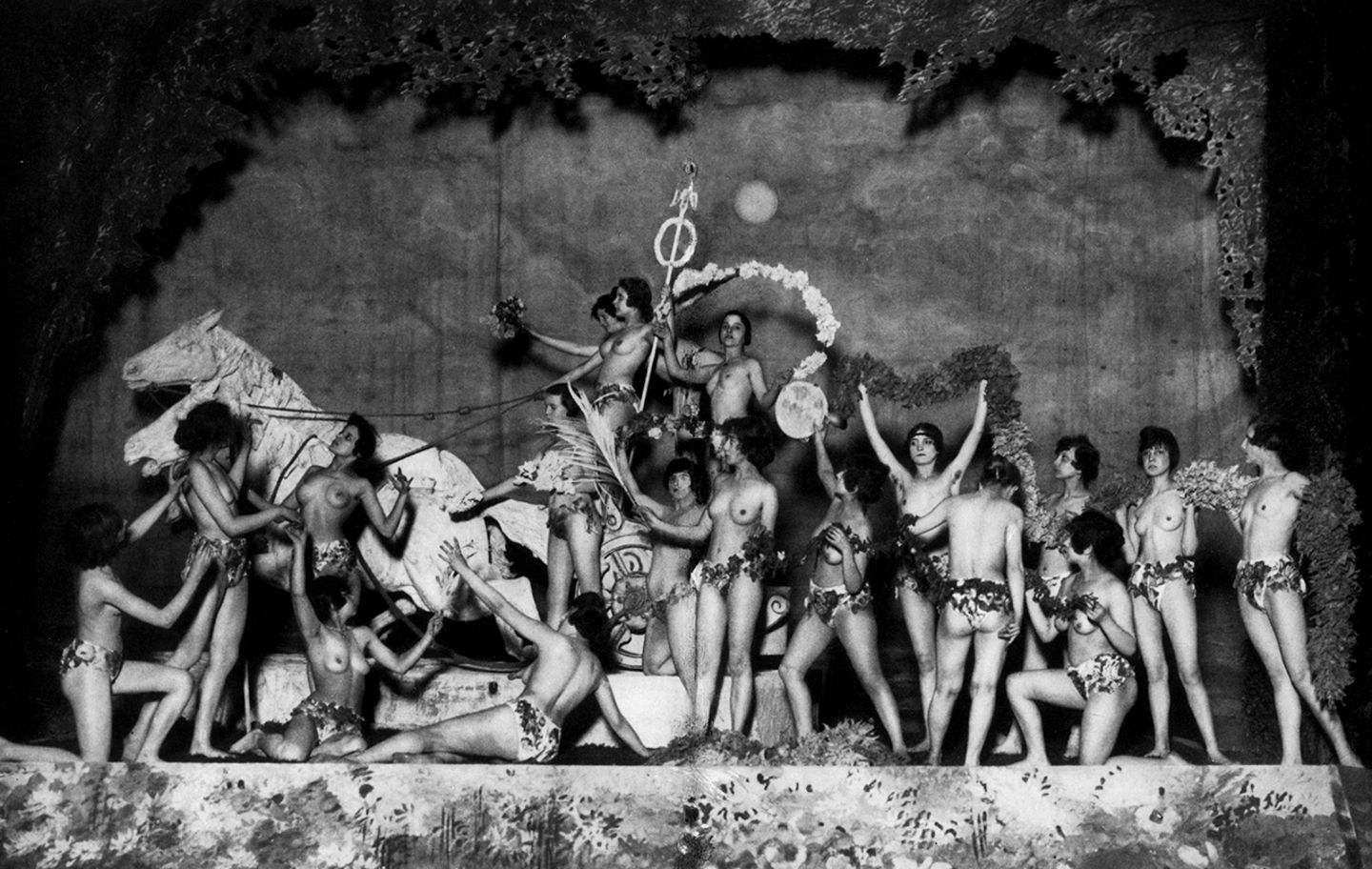

Sie tanzen den Wahnsinn und die Syphilis, das Siechtum, den Suizid und das Sterben. Kalkweiß geschminkt, in Schleier gehüllt, sehen die Frauen, die da nachts die Bühne betreten, wie Abgesandte des Todes aus. Engel des Jüngsten Gerichts, die ihre Körper zu expressiver Musik drehen und die Zuschauer eine Vision ihres nahen Untergangs erblicken lassen.

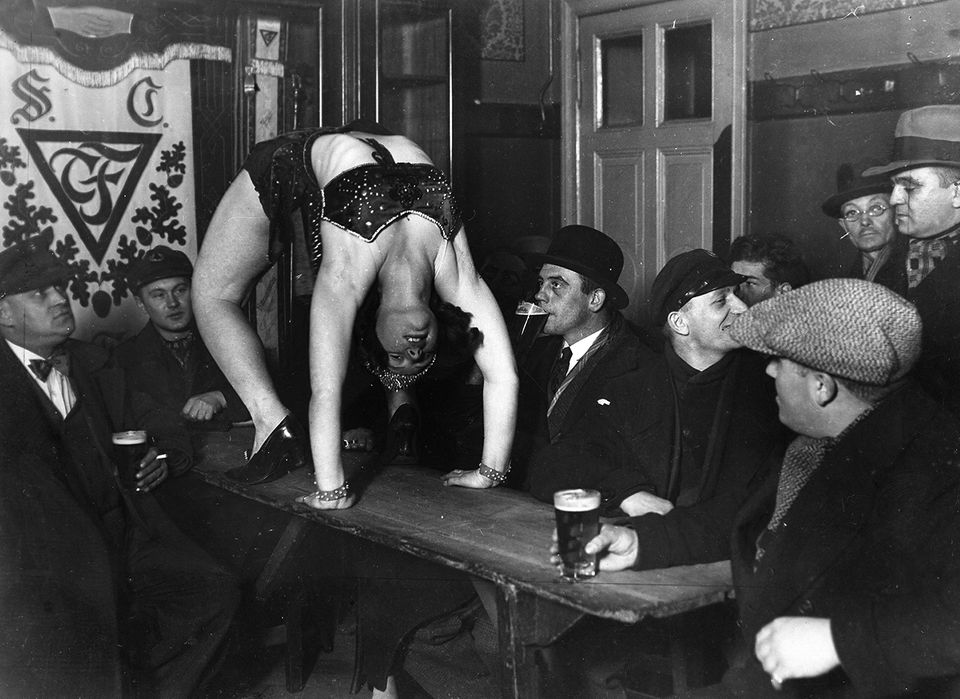

Doch das Publikum hat ganz anderes im Sinn. Die feisten, fröhlichen Herren sind gekommen, sich zu amüsieren. Und um Fleisch zu sehen, denn unter ihren Schleiern sind die Mädchen nackt. So geht das jeden Abend im Kabarett „Weiße Maus“. Anita Berber, die berühmte Tänzerin, will hier ihre Idee von hoher Kunst präsentieren, die Gäste aber schielen ihr und den anderen Mädchen zwischen die Beine.

Auf jeden ordinären Zuruf antwortet Anita Berber mit einer noch übleren Beschimpfung

An kleinen, weiß eingedeckten Tischen bringen Handlungsreisende gemeinsam mit den Prostituierten aus der nahen Friedrichstraße ihr Spesenkonto durch, daneben sitzen Besucher aus der Provinz, die Masken vor dem Gesicht tragen, um an diesem Ort der Sünde nicht erkannt zu werden.

Auch die Gewaltigen der Berliner Unterwelt haben sich eingefunden – ihr dröhnendes Gelächter erdrückt zuweilen die Musik. Boxkämpfer, Schauspieler, Zuhälter drängen sich auf den 98 ausverkauften Plätzen. Mädchen sind auf der Suche nach einem Kavalier.

Fast jeden Abend gibt es Ärger. Vor Kurzem ist die Berber mitten in ihrer Darstellung zornentbrannt auf den Tisch eines Zwischenrufers gesprungen und hat im Stehen auf sein Gedeck uriniert. Auch in dieser Nacht im Herbst 1923 befürchtet der Kabarettchef Peter Sachse Unheil.

Nach und nach wird das Stimmengewirr zu einem Inferno aus Geschrei, Gezeter und Gelächter. Der Saal tobt. „Die Berber ist schon eine Top-Sau“, hört Sachse jemanden zischen. Auf jeden ordinären Zuruf antwortet die Tänzerin mit einer noch übleren Beschimpfung, während sie sich weiter hin und her dreht.

Plötzlich springt sie in rasender Wut von der Rampe, fegt Tische und Stühle zur Seite und schlägt einem entgeisterten Glatzkopf eine Sektflasche über den Schädel. Die Mädchen auf der Bühne feuern sie enthusiastisch an. Da hat Peter Sachse endgültig genug. Er entlässt Anita Berber.

Die „Weiße Maus“, 1919 eröffnet, ist eines der unzähligen Kabaretts und Nachtlokale in der Berliner Friedrichstadt, allein hier an der Jägerstraße gibt es fast 15 Etablissements. Gleich schräg gegenüber liegt der „Schwarze Kater“, der vor dem Krieg noch „Chat Noir“ hieß und dann in einer Aufwallung von Patriotismus eilig umbenannt wurde.

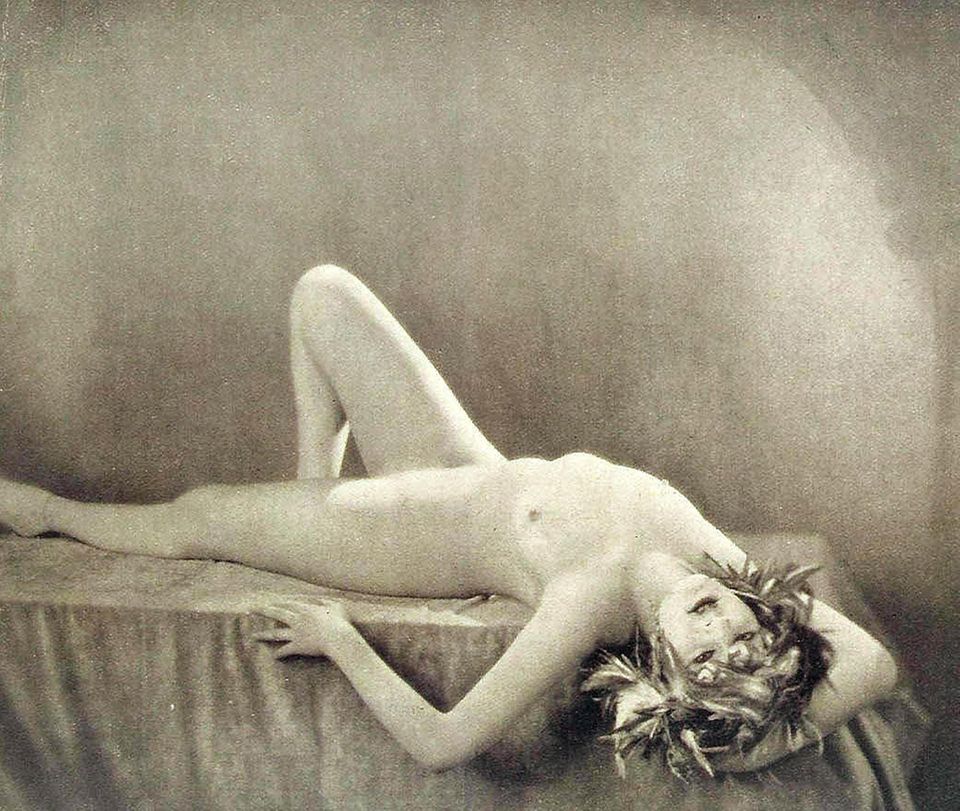

Anita Berber hat schon überall in Berlin getanzt, im berühmten „Wintergarten“, in der „Rakete“, im „Toppkeller“, auf der Bühne des „Nelson-Theater“. Mal ist Anita Berber züchtig bedeckt, mal fast völlig unbekleidet. Nackttanz ist die große Mode im Berlin der Inflationsjahre.

Nach der Prüderie der Kaiserzeit, gebeutelt vom verlorenen Krieg und den hohen Reparationsforderungen der Sieger, suchen die Menschen ein Ventil für den Druck auf ihren Seelen, und sie finden es in den Bars und Dielen, den Kaschemmen und Kabaretts der Hauptstadt. Die Republik nimmt schon lange keiner mehr für voll.

Anita Berber verkörpert im Tanz den Wandel der Gesellschaft

So wie die Mark in rasendem Tempo an Wert verliert, verfallen auch die Sitten. Und Anita Berber lebt in ihrem Tanz, in ihrem ganzen Dasein den verunsicherten Bürgern genau dies vor: dass Geld und Sparbücher nicht mehr zählen, dass das Morgen nichts bedeutet, nur das Heute, und dass man sich nehmen muss, was die Welt zu bieten hat, ehe der drohende Abgrund alles auf ewig verschlingt.

Zurzeit ist Anita Berber im „Adlon“ abgestiegen, Berlins elegantestem Hotel. Den Gästen bietet sich abends jedes Mal ein schaurig beeindruckendes Bild, wenn die 24 Jahre alte Tänzerin aus ihrer Suite die Freitreppe hinab zum Speisesaal schreitet: das Gesicht leichenblass geschminkt, die Brauen ausgezupft, die Lippen ein blutroter Strich.

Auch ihr Haar ist rot gefärbt, und das Licht der Kronleuchter bricht sich blitzend in ihrem Monokel. Manchmal trägt Anita Berber Smoking wie ein Mann oder einen Zobelpelz, in dessen Ausschnitt sich ein dressiertes Äffchen klammert. Würde man es wagen, näher an sie heranzutreten, könnte man vielleicht ihre geröteten Nasenflügel erkennen, entzündet vom vielen Kokain, das Anita Berber schnupft, wenn sie es nicht vor allen Leuten im Café in den Oberschenkel injiziert.

Vor jedem Auftritt trinkt Anita Berber eine Flasche Cognac, und ihr Frühstück, so raunt man, bestehe aus in Äther und in Chloroform getränkten Rosenblättern. Heißt nicht ihr bekanntester Tanz „Morphium“? Normalerweise lindere Morphium den Schmerz, hat ein konservativer Kritiker Anfang des Jahres bissig geschrieben – „dieser Tanz ruft ihn hervor“. Aber die Leute lieben die schwüle Tangomelodie, zu der sich ganz Berlin in den Salons im Kreise dreht.

Berlin gilt als Inbegriff des Lasters und der Dekadenz

Und seit die Mark nichts mehr wert ist, fallen Ausländer in die Stadt ein. Nicht nur die Wohlhabenden, sondern auch holländische Arbeitergesangvereine, schwedische Lehrerklubs und tschechische Handwerkerverbände.

Mit der Ankunft im Bahnhof verwandele sich jedermann in einen Multimillionär, erzählt man sich jenseits der Grenzen. Während die Deutschen Kuchen aus gefrorenen Kartoffeln essen müssen und als Zigarren nikotingetränkte Kohlblätter paffen, lebt wie ein König, wer ein paar Dollar, Pfund oder Kronen in der Tasche hat. 4,2 Billionen Mark ist ein US-Dollar wert in diesem Herbst, auf dem Höhepunkt der Inflation.

Berlin hat jenen, die Devisen besitzen, viel zu bieten. Seit der Gebietserweiterung 1920 ist die deutsche Hauptstadt mit 3,8 Millionen Einwohnern die drittgrößte Metropole der Welt.

Wer im Land etwas werden will, ob als Schriftsteller, Musiker oder Schauspieler, der kommt nach Berlin. Die Stadt schmeckt nach Zukunft, und dafür nimmt man die Hektik, den Lärm und den Dreck auf sich.

Vor allem aber gilt Berlin als Inbegriff des Lasters und der Dekadenz.

Wohin also sollen die Gäste des „Adlon“ nach ihrem Diner aufbrechen? Für die Bars an der Friedrichstraße ist es noch zu früh, aber vielleicht weiter den Boulevard Unter den Linden entlang zur Staatsoper bummeln, wo der junge Erich Kleiber dirigiert?

Oder sie wenden sich zum Potsdamer Platz mit seinen Leuchtreklamen und dem Verkehrsgewimmel, wo sich Bars und Weinstuben, Cafés und Mokkadielen mit abgetrennten Knutschlogen aneinanderreihen: das „Josty“, das „Kaffee Vaterland“ und das „Weinhaus Rheingold“, dessen Wände mit Muscheln und Onyx verkleidet sind.

Wem der Sinn nach Spektakel steht, der kann mit einem Taxi die Potsdamer Straße hinunterfahren, bis zu einer Halle, an deren Umzäunung in leuchtenden Lettern „Sportpalast“ zu lesen steht. Im Inneren riecht es nach Bier und Bockwurst, Schweiß und Zigarettenqualm.

15000 Augenpaare richten sich dort bei den großen Veranstaltungen auf den Boxring in der Mitte, wo dann der „blonde Hans“ oder der „schreckliche Türke“ ihre Gegner mit Haken und Geraden traktieren. Seit Kriegsende ist Berlin vom Boxfieber gepackt, viele Kämpfer haben den Sport während ihrer englischen Kriegsgefangenschaft für sich entdeckt.

Nur beim Sechstagerennen ist noch mehr los, wenn sich insgesamt 26 Radfahrer in Zweierschichten 144 Stunden lang im Kreis herumjagen.

Dann schlürfen die Reichen und Berühmten in den Logen Sekt – auch Anita Berber zeigt sich hier oft mit einer Traube von Verehrern –, während auf den billigen Plätzen, dem „Heuboden“, die Arbeiter mit Buletten und einer Molle in der Hand gedrängt nebeneinanderstehen.

Der Stimmungsmacher Reinhold Franz Habisch, den die Berliner nur „Krücke“ nennen, seit er 1905 unter die Elektrische geraten ist, pfeift dazu lautstark den „Sportpalastwalzer“.

Ein Stöhnen geht durch die Menge, wenn ein Radler stürzt und sich die hinter ihm Fahrenden in einem Knäuel übereinandertürmen. Und am Ende des Rennens, notiert der Reporter Egon Erwin Kisch, „wendet man die Aufmerksamkeit nicht mehr auf die Kurve, sondern auf die Nachbarin, die auch eine bildet“.

Vom „Adlon“ kann sich der Vergnügungssuchende auch nach Charlottenburg wenden, wo es Kabaretts gibt, die neben Tanz und nacktem Fleisch etwas Anspruchsvolleres bieten.

In der „Wilden Bühne“ von Trude Hesterberg etwa ist im Jahr zuvor ein junger Autor namens Bertolt Brecht aufgetreten und ausgebuht worden, als er seine pazifistische „Legende vom toten Soldaten“ vortrug. „Das war eine Blamage“, hat der Schriftsteller Walter Mehring danach zum Publikum gesagt: „Aber nicht für den Dichter, sondern für Sie.“

Seinem Namen gerecht wird das Lokal stets dann, wenn der Dichter Joachim Ringelnatz auf der Rampe steht und im Suff krakeelend das Mobiliar zerlegt.

Und dann gibt es noch das „Größenwahn“ am Kurfürstendamm. Dort hat eine unbekannte Schauspielerin ein paar Lieder zum Besten gegeben; an Max Reinhardts Theaterschule wollte man sie nicht nehmen, aber Beine hat die Frau! Ihr Künstlername ist Marlene Dietrich.

Rund um die Gedächtniskirche stehen auch die großen Kinos, in denen nun düstere, expressionistische Stummfilme laufen, die in ihrer albtraumhaften Handlung das Gefühl der Ausweglosigkeit in Bilder fassen, das die Menschen in der Inflation befallen hat. „Das Cabinet des Dr. Caligari“ und der Vampirfilm „Nosferatu“ sind im „Marmorhaus“ am Ku’damm uraufgeführt worden, der „Ufa-Palast“ am Zoo zeigte als Erstes Fritz Langs „Dr. Mabuse, der Spieler“.

Darin hatte Anita Berber einen kleinen Part als Tänzerin – eine Hauptrolle war wohl nicht mehr drin, nachdem Lang von ihrer notorischen Unpünktlichkeit und den Drogenexzessen gehört hatte.

Bekannter beim Publikum ist sie ohnehin mit den Werken des Regisseurs Richard Oswald geworden, der ein paar Minuten entfernt in der Kantstraße ein Kino betreibt. Oswald dreht vermeintlich aufklärerische Sexfilme mit Titeln wie „Die Prostitution“ und „Das Tagebuch einer Verlorenen“, die ihm oft Ärger mit den Behörden eintragen. In „Anders als die Anderen“ beschreibt er das Schicksal eines Homosexuellen, der sich tötet, um einem Prozess zu entkommen.

Ein heikles Thema – dabei gilt Berlin in Sachen Gleichgeschlechtlichkeit als die toleranteste Metropole des Kontinents. 100.000 Homosexuelle leben in der Stadt, so schätzt die Polizei, die 25.000 Straßenjungen nicht mitgerechnet.

Die Transvestiten treffen sich im rötlichen Ampellicht der Bar „Mikado“ an der Puttkamerstraße, und es kommt nicht selten vor, dass ein Besucher aus der Provinz die Damen mit den Gummibusen und den schlanken Beinen für etwas anderes hält, als sie tatsächlich sind.

In der Bülowstraße liegt der „Toppkeller“, versteckt hinter drei Haustoren und einem unbeleuchteten Hof. Maskuline Frauen in Anzug, die Haare zum Bubikopf geschnitten, tanzen hier zur Musik einer vierköpfigen Blaskapelle, daneben Dominas, neugierige Künstler und Schauspielerinnen.

Die lesbische Chansonnette Claire Waldoff mit ihrem kurz geschnittenen Haar und der kratzigen Stimme gehört zu den Stammgästen wie auch die Nackttänzerin Celly de Rheydt und Anita Berber, die mal Männer, mal Frauen liebt.

Hin und wieder verirren sich brave Bürger in das Gewölbe, angezogen vom Kitzel des Verbotenen. Und käufliche Damen erholen sich hier von der Arbeit auf der Straße.

300 Bordelle und Stundenhotel allein rund um den Alexanderplatz

Wer auf der Suche nach Prostituierten ist, findet in Berlin reiche Auswahl: Am Wittenbergplatz stehen die Dominas, deren rote oder giftgrüne Lacklederstiefel wie Signalflaggen funktionieren – an der Farbe erkennt der kundige Masochist, welche sexuelle Spezialität ihre Trägerin anzubieten hat.

„Magste Sklave sein?“, flüstern sie den Passanten im Licht der Straßenlaternen zu und lassen ihre Reitgerte durch die Luft sausen. „Kostet dich nur sechs Billionen und eine Zigarette.“ Die Münzstraße im Scheunenviertel wiederum ist berühmt für die „Münzis“, schwangere Huren, und an der Oranienburger Straße bieten Prostituierte mit Entstellungen – fehlenden Gliedmaßen, Buckeln, säurevernarbten Gesichtern – ihre zerschundenen Körper an.

Die kessen Tauentzien-Girls, gekleidet wie elegante Damen, sind bekannt für ihre freche Berliner Schnauze, und vor den Stundenhotels an der Chausseestraße und der oberen Friedrichstraße warten frierende minderjährige Mädchen in abgeschabten Mänteln auf Pädophile.

Oben in der Friedrichstadt sind die Straßen auch weit nach Mitternacht noch voller Menschen: Hausierer, Taschendiebe, Bettler mischen sich unter die Nachtschwärmer. Drogenhändler mit hochgeschlagenem Mantelkragen verkaufen in Toreingängen Kokain – oft gestreckt mit Kartoffelmehl oder Kalk – sowie flüssiges Morphium in Ampullen und braune Opiumkugeln.

Ausrufer mit Handzetteln machen Reklame für die Nachtlokale in den Seitenstraßen („Garantiert nackte Frauen! Nackt bis auf die Haut!“), und auf den Bürgersteigen kauernde Kriegsversehrte rücken ihre künstlichen Gliedmaßen ins Laternenlicht, um Mitleid zu erwecken.

Vielleicht kann man hier auch Anita Berbers guten Bekannten Dr. Heinrich Klapper mit seiner Medizintasche um die Ecke biegen sehen. Die Straßenmädchen nennen ihn „Klapperstorch“, weil er sich um ihre Abtreibungen kümmert.

In der glasüberdachten Lindenpassage, einem Standort der geschminkten Strichjungen mit ihren künstlichen Taillen, werden pornografische Postkarten verkauft, und Nacktbilder hängen neben Schiefertafeln, auf denen der letzte Stand der Inflationsrate angegeben ist.

Die Wirtschaftskrise hat viele Sekretärinnen, Stenotypistinnen und Verkäuferinnen in die Gelegenheitsprostitution getrieben. „Kunstseidene“ nennen die Einwohner Berlins diese Amateurhuren, die den rund 10000 amtlich registrierten „Kontrollmädchen“ Konkurrenz machen.

Manche Schlepper entführen ausländische Touristen von der Straße weg in gutbürgerliche Stuben mit Grammophonmusik, wo aus schierer Not Kriegswitwen sich selbst oder ihre Töchter zum Kauf anbieten. Und nicht wenigen Engländern, Franzosen und Amerikanern erscheint dies auch nur gerecht: Hier und jetzt bezahlt Deutschland die Zeche für den grauenvollen Krieg.

In den mehr als 300 Bordellen und Stundenhotels allein rund um den Alexanderplatz findet sich die unterste Kategorie des Rotlichtmilieus: dreckige Absteigen, in denen tagelang die Laken nicht gewechselt werden.

Hier, in direkter Nachbarschaft zum Polizeipräsidium, verkehrt auch die Unterwelt der Stadt. Berlins Sperrstunde beginnt um drei Uhr nachts, wer danach noch einen letzten Cognac trinken will, kann es in den Kaschemmen der kriminellen Ringvereine tun.

„Immertreu“ oder „Felsenfest“ oder gar „Glaube, Liebe, Hoffnung“ nennen sich diese Organisationen, die angeblich die Rehabilitierung früherer Straftäter zum Ziel haben, in Wahrheit aber Drogenhandel, Schmuggel und Prostitution kontrollieren.

Gastwirte zahlen Schutzgelder, und die Polizei sieht nicht so genau hin. Sollte es eines der Ringmitglieder doch einmal vor Gericht verschlagen, bezahlt die Bruderschaft den Anwalt und bei Bedarf auch die nötigen Entlastungszeugen.

Die anderen Zentren der Kriminalität liegen im Osten und Norden – etwa am Schlesischen Bahnhof in Friedrichshain, dessen Name in den vergangenen zwei Jahren im Zusammenhang mit dem Fall Carl Wilhelm Großmann in den Zeitungen genannt wurde: Der gelernte Fleischer soll mindestens 20 Mädchen am Bahnhof aufgegabelt, getötet und anschließend zu Wurst und Dosenfleisch verarbeitet haben.

Nahe dem Stettiner Bahnhof, an der Borsigstraße 29, betreibt der „Hunde-Gustav“ sein Lokal, das in den frühen Morgenstunden bei Ganoven, Zuhältern und neugierigen Bürgern gleichermaßen beliebt ist. Zu den Stammgästen gehören „Apachen-Erich“, „Mundfäule-Walter“ und der „Lange Leo“.

Auch die Polizei kommt gern vorbei: zu einer gelegentlichen Razzia oder privat nach Dienstschluss. Der Besitzer des Etablissements verdankt seinen Namen seinem früheren Beruf – Hundefänger – und dem weitverbreiteten Gerücht, dass er nur Hundefleisch zu sich nimmt.

Wer morgens gegen sechs aus dem verqualmten, düsteren Gewölbe ins Licht der aufgehenden Sonne stolpert, muss sich fühlen, als hätte ihn ein Bus überfahren. Die Unglücklichen, auf die das Büro wartet, schleppen sich zum „Café Viktoria“ Unter den Linden, wo in den Toiletten warmes Wasser aus den Hähnen fließt und man sich rasieren und waschen kann. Die anderen schlafen daheim ihren Rausch aus.

Anita Berber stirbt mit nur 29 Jahren

Doch in diesem Herbst 1923 ahnt noch niemand, dass sich Berlin sehr bald verändern wird: Die am 15. November eingeführte neue Währung stellt allmählich die alte Ordnung wieder her, das exzessive Nachtleben geht zu Ende. Viele der Kabaretts in der Jägerstraße müssen schließen, die Berliner strömen stattdessen in die verschwenderisch ausgestatteten Erik-Charell-Revuen mit ihren Reihen roboterhaft strahlender Tänzerinnen.

In der Kunst verdrängt die „Neue Sachlichkeit“ nun den rauschhaften Expressionismus. Und Anita Berbers dunkle, selbstzerstörerische Aura wird abgelöst von einem anderen Schönheitsideal: dem sportlichen Girl der Goldenen Zwanziger, mit Bubikopf und Tennisschläger.

Es sind nur noch ein paar Jahre, die der Hohepriesterin der Inflationszeit bleiben: Nacht für Nacht kann man Anita Berber jetzt am Tresen der Transvestitenbar „Eldorado“ stehen sehen, trinkend und koksend – das fast vergessene Relikt einer Zeit, an die keiner mehr erinnert werden möchte.

Während einer letzten Tournee durch den Nahen Osten bricht sie auf der Bühne eines Nachtclubs in Beirut zusammen. Diagnose: Lungenschwindsucht. Die monatelange, quälende Heimreise nach Berlin wird nur durch Spenden befreundeter Künstler möglich. Am 10. November 1928 stirbt Anita Berber, mit 29 Jahren.

Als ihr von Drogen ausgemergelter Körper in die schwarze Erde des Neuköllner Friedhofs hinabgelassen wird, versammeln sich an der Grube Transvestiten und Straßenmädchen, Barmixer, Strichjungen und Hermaphroditen. Den Tod vor Augen hatte sie sich noch kurz vor ihrem Ende die Lippen geschminkt – mit den Worten: „Der Kerl soll mich schön haben.“