Schuldig! 25 Minuten braucht die Jury im Zentralen Strafgerichtshof in London, um ihr Urteil zu sprechen in diesem "Fall des Jahrhunderts", wie britische Zeitungen ihn nennen. Zum letzten Mal muss eine Frau in Europa wegen "Hexerei" ins Gefängnis – und das Mitte des 20. Jahrhunderts, am 6. April 1944. Der Name der Verurteilten: Helen Duncan. In die Geschichte geht sie als "letzte Hexe Europas" ein.

"Ich habe nichts getan! Ich habe nichts getan! Oh Gott! Gibt es einen Gott? Das sind alles Lügen!", schluchzt Duncan bei der Urteilsverkündung. Dann verschwindet sie für sechs Monate hinter Gittern, verurteilt auf Grundlage des "Witchcraft Acts", einem britischen Hexengesetz aus dem Jahr 1735. Wie konnte es, mitten im Zweiten Weltkrieg, so weit kommen?

Helen Duncan bringt ihre Familie mit Séancen durch

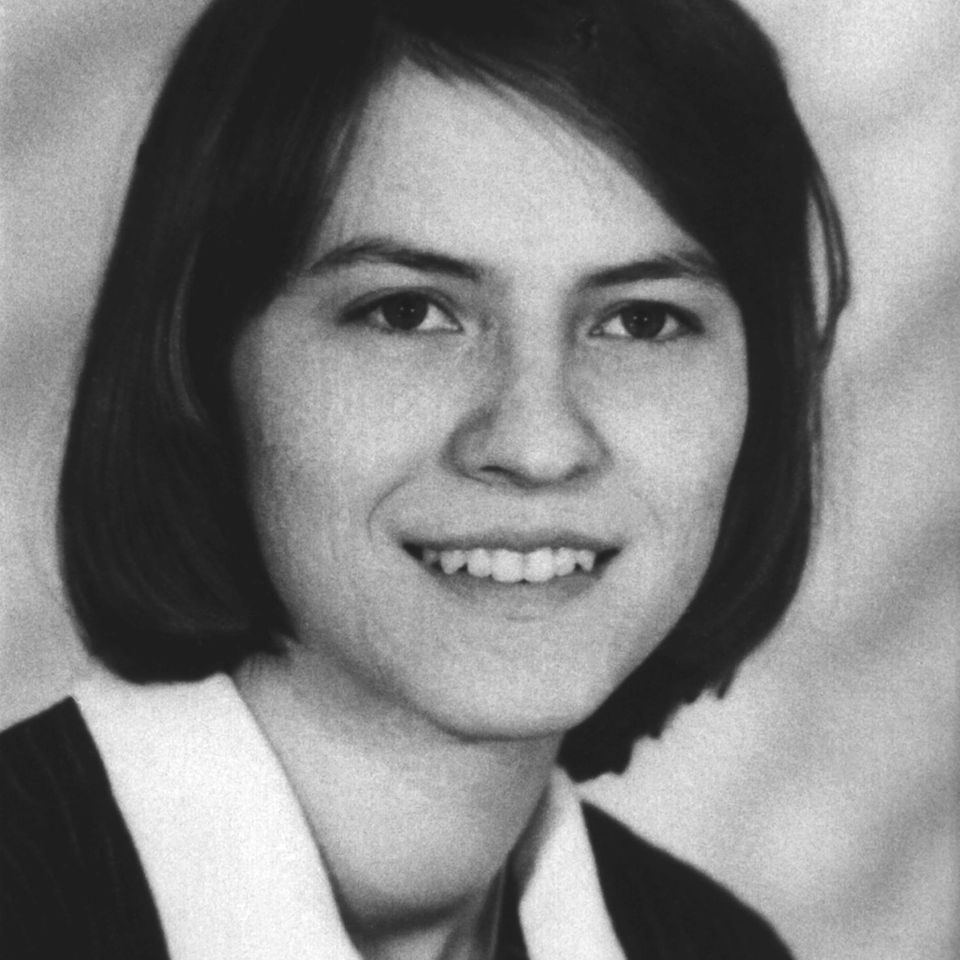

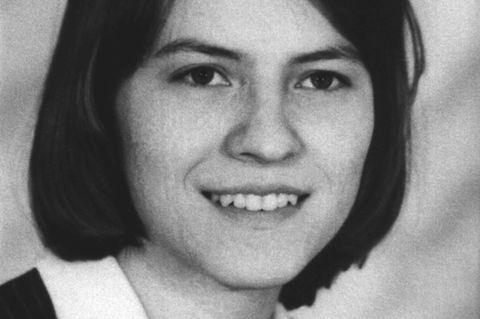

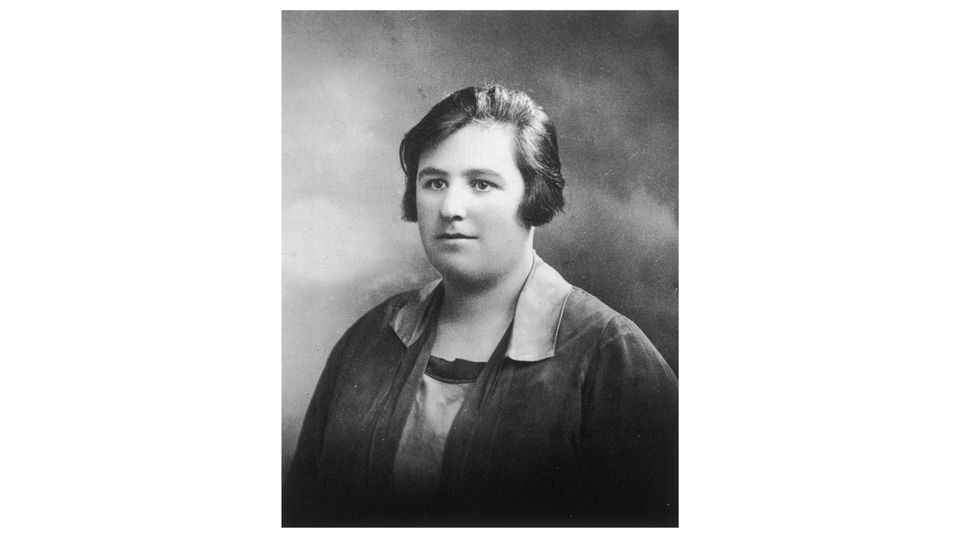

Helen Duncan, genannt Nellie, wird 1897 im schottischen Callander geboren, als Tochter eines Dachdeckers. Als sie mit 17 ein uneheliches Kind auf die Welt bringt, verstoßen die Eltern ihre Tochter. Die junge Schottin heiratet einen Tischler, der allerdings im Ersten Weltkrieg verwundet wird und kaum arbeiten kann.

Um ihre Familie mit insgesamt acht Kindern durchzubringen, nimmt Duncan alle Jobs an, die sie bekommen kann. Sie spinnt Wolle, hilft in einer Munitionsfabrik aus, backt Brot, wäscht Kleidung, bleicht weiße Leinen. Trotzdem reicht das Geld nie – bis sie in den 1920er Jahren beginnt, private Séancen abzuhalten.

Schon als Kind, so erzählt sie nun, habe sie Geister gesehen und Prophezeiungen geträumt. Jetzt stellt sie sich als Medium zur Verfügung: Helen Duncan gibt vor, Geister von Verstorbenen rufen und durch ihren eigenen Körper sprechen lassen zu können. Außerdem, so behauptet sie, vermag sie es, Kranke zu heilen und Todesfälle vorauszusehen. Tatsächlich bringt Duncan es zu einem gefragten Medium, reist für ihre Séancen quer durch England.

"Noch Mitte des 20. Jahrhunderts ergab eine Studie, dass 35 Prozent der Briten Kontakt mit Verstorbenen für möglich hielten", erklärt die Historikerin Marion Gibson ("Witchcraft: A History in Thirteen Trials").

Mit Ektoplasma und Schockeffekten zum Erfolg

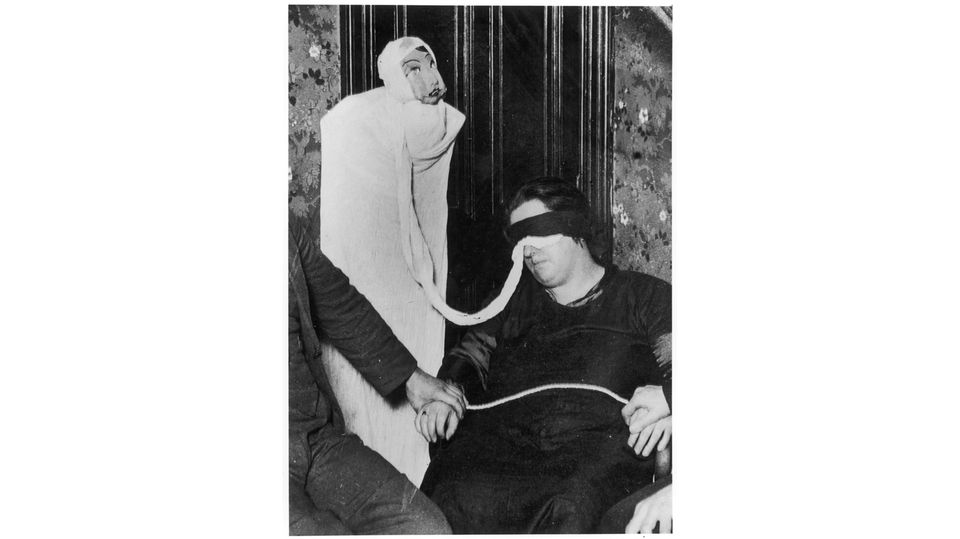

Zum Erfolg verhelfen Duncan vor allem kunstvolle Schockeffekte: Während der spiritistischen Sitzungen sondert sie ein weißes Sekret aus ihrem Mund ab, sogenanntes Ektoplasma. Diese fadenartige Substanz nimmt angeblich die Form der gerufenen Geister an. Gleichzeitig hallen Laute aus dem Ektoplasma. "Tatsächlich meinten viele Klienten, dass sie ihre verstorbenen Mütter, Väter oder im Krieg gefallenen Brüder durch Helen Duncans Mund sprechen gehört haben", schreibt Marion Gibson.

Der Geisterjäger Harry Price, der zahlreiche parapsychologische Phänomen untersucht, allerdings entlarvt das Ektoplasma als mit Eiweiß getränkten Mull, den Duncan während der Séance hochwürgt. Und die "Geister" bestehen wohl nur aus Puppen und Tüchern. Immer wieder werfen Skeptiker Duncan Betrug vor – die wiederum reagiert auf Kritik mit heftigen Wutausbrüchen und Pöbeleien, die ihr den Spitznamen "Hellish Nell" – "Höllische Nellie" einbringen. 1933 wird die Schottin als Trickbetrügerin verurteilt, ihrer Beliebtheit aber schadet das nicht.

Stattdessen beschert ihr der Zweite Weltkrieg neue Kundschaft: Menschen, die ein letztes Mal mit ihren gefallenen Liebsten sprechen möchten. Mindestens acht Pfund, heute ungefähr 300 Euro, verdient Duncan pro Séance, leistet sich in Edinburgh einen großzügigen Bungalow mit Blick auf die Berge.

Im November 1941 nährt eine spektakuläre Sitzung ihren Mythos als außergewöhnliches Medium: In der Hafenstadt Portsmouth erscheint der Wahrsagerin angeblich der Geist eines toten Matrosen. Der Matrose war Crewmitglied des Schlachtschiffs "HMS Barham", das von einem deutschen U-Boot versenkt worden war. 861 Besatzungsmitglieder waren gestorben. Nur: Die britische Regierung hält den Verlust des Schiffes bislang unter Verschluss. Wie nur kann Duncan von einer Katastrophe wissen, die noch gar nicht öffentlich bekannt ist?

Eine Möglichkeit: Die britische Regierung hatte bereits Kondolenzbriefe an die hinterbliebenen Familien verschickt. Vermutlich erfuhr Duncan, in Portsmouth gut vernetzt, so vom Untergang der "HMS Barham". Viele Besucher ihrer Séance halten die Beschwörungskünste dagegen für ein Wunder.

Duncans Anhänger halten sie für das Opfer eines modernen Hexenprozesses

Im Januar 1944 werden diese "Fähigkeiten" der Geisterbeschwörerin jedoch zum Verhängnis. Abermals zu Gast in Portsmouth, will Duncans beschworener "Geist" einem Gast der Sitzung Abenteuerliches weismachen: Er erklärt dem 29-jährigen Leutnant Stanley Worth, dessen Schwester zu sein – diese allerdings war gar nicht verstorben. Als der "Geist" daraufhin erwidert, Worth habe eben eine weitere Schwester gehabt, die als Frühgeburt gestorben sei, schaltet der Leutnant die Polizei ein. Am 19. Januar platzt ein Wachtmeister in Duncans Séance – just in dem Moment, als sie ihr Ektoplasma ausspucken will.

Ungewöhnlich: Statt wegen Trickbetrügerei werden Duncan und drei ihrer Helfer auf Grundlage des "Witchcraft Acts" von 1735 angeklagt. Das Gesetz richtet sich gegen Personen, die vorgeben, über magische Kräfte zu verfügen und sieht für Verurteilte auch Gefängnisstrafen vor. Die Anklage wirft Duncan vor, die "Beschwörung von Geistern" vorgetäuscht und dafür Geld kassiert zu haben.

Das Verfahren am Zentralen Strafgerichtshof in London wird zum Medienereignis: Duncans Verteidiger, ein überzeugter Spiritist, behauptet vor dem Richter, es gebe keinen Tod – mehr noch: Menschliche und tierische Seelen existierten in einer anderen Welt und könnten durch die Körper von Medien wie Helen Duncan mit Lebenden sprechen.

46 Zeuginnen und Zeugen pflichten ihm bei und beschwören die Fähigkeiten der "Hellish Nell". Helen Duncan selbst soll nach dem Willen ihres Anwalts nicht aussagen – stattdessen schlägt er eine Geisterbeschwörung im Gerichtssaal vor (was der Richter ablehnt). Zu guter Letzt nennt der Anwalt seine Mandantin eine "lächerliche Person, eine Art Hexe – wir alle mögen keine Hexen".

Am Ende verurteilt das Gericht Duncan zu neun Monaten Haft, von denen sie sechs Monate verbüßt. Ihre Anhänger wittern eine Verschwörung: Sie streuen das Gerücht, der britische Geheimdienst habe sie wegen ihrer übernatürlichen Fähigkeiten weggesperrt – damit sie im Weltkrieg keine weiteren militärischen Geheimnisse wie jenes vom Untergang der "HMS Barham" ausplaudern könne. Beweise für eine solche Geheimdienst-Operation gab es freilich nicht.

"Selbst ihre spiritistischen Unterstützer bezeichneten Duncan als Großbritanniens ‚letzte Hexe‘, weil sie sie für das Opfer eines modernen Hexenprozesses hielten", beschreibt Marion Gibson. Begriffe wie "Beschwörung", "gotteslästerlich", und "Flüche", die von der Anklage ins Feld geführt wurden, hätten Erinnerungen an die Zeit der echten, historischen Hexenverfolgung wachgerufen.

Helen Duncan ist zwar die letzte Person, die aufgrund des "Witchcraft Acts" ins Gefängnis muss, aber das Hexengesetz findet nach ihrer Verurteilung weiter Anwendung: 1944 spricht ein Gericht eine andere Geisterbeschwörerin, eine 72 Jahre alte Frau, schuldig – belässt es aber bei einer Geldstrafe. 1951 sorgt Premierminister Winston Churchill dafür, dass das Gesetz – in seinen Worten "veralteter Blödsinn" – abgeschafft wird.

Für Duncan bedeutet das Gefängnis keineswegs das Ende ihrer Karriere als Medium. Zurück in der Freiheit, praktiziert sie weiter. 1956 nimmt die Polizei erneut Ermittlungen auf – doch da verstirbt die 59-Jährige plötzlich in Nottingham. "Helen Duncan wurde ermordet", behauptet ihr früherer Verteidiger sogleich – die Polizei habe das berühmte Medium exekutiert. Es sind völlig haltlose Vorwürfe.

Duncans Anhänger kämpfen noch Jahrzehnte später für ihre Rehabilitierung. In den Jahren 2001, 2008 und 2012 fordern sie in Petitionen, die Verurteilung posthum aufzuheben – das schottische Parlament lehnt jedoch alle Anträge ab.