Groß, leuchtend und in wechselnder Gestalt zieht er über den Himmel: der Mond. Mythen und Märchen ranken sich um ihn. Doch die Realität übersteigt alle Vorstellungskraft – wie die Leser und Leserinnen der New Yorker "Sun" im August 1835 erfahren. Es ist eine überbordende und fantastische Welt, die das Blatt ihnen eröffnet.

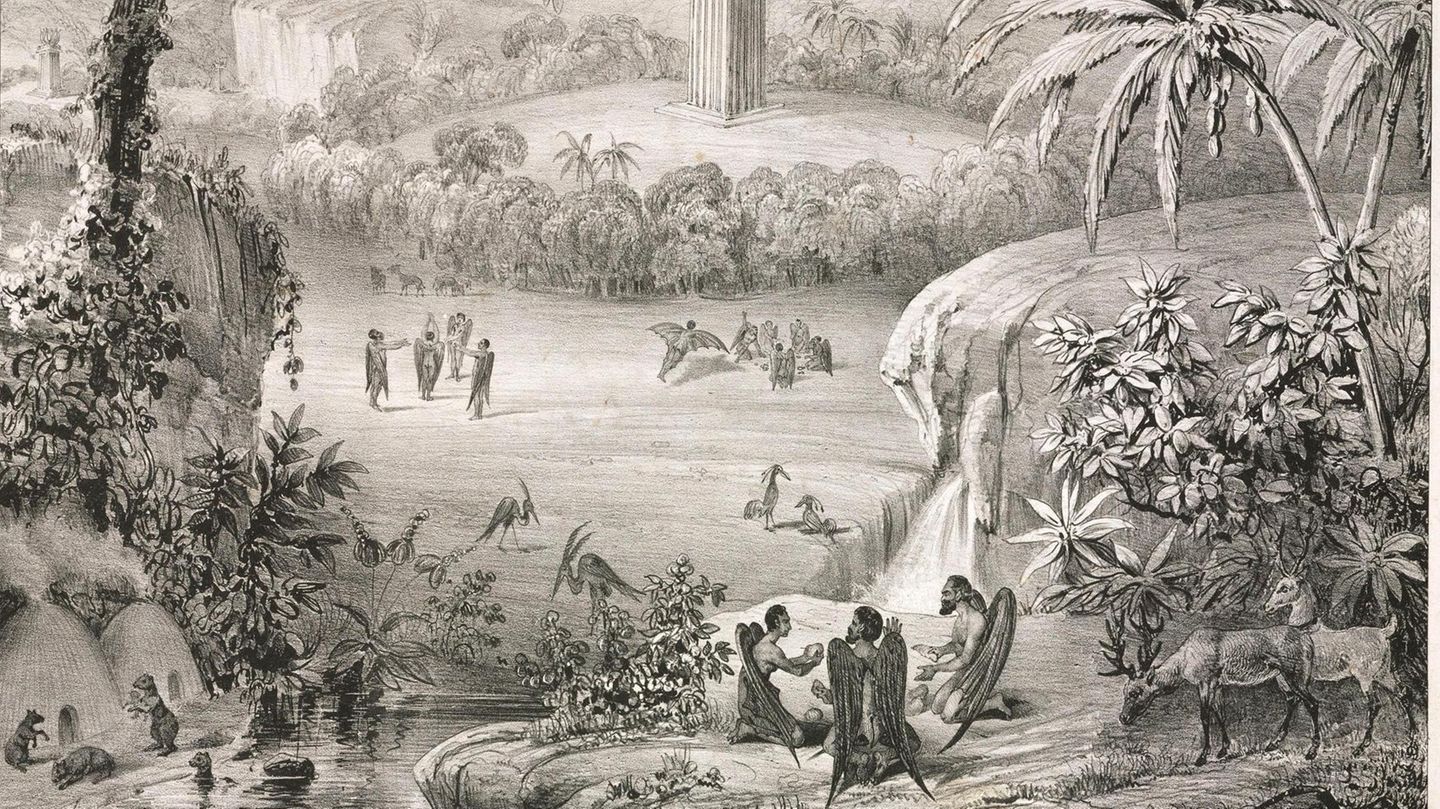

In einer Serie von sechs detailreichen Artikeln lernen sie, dass dort oben Blumen blühen, rot wie Klatschmohn. Dass Biber auf zwei Beinen umherstolzieren, ihren Nachwuchs liebevoll in den Armen. Dass diese aufrecht gehenden Biber in der Nähe von Flüssen siedeln und ihre Hütten mit rauchendem Feuer beheizen. Dass daneben sogar menschenähnliche Wesen existieren: geflügelt, fledermausartig und am ganzen Körper mit kupferfarbenem Haar bedeckt. Dass diese aus poliertem Saphir Bauwerke erschaffen. Und sich offensichtlich völlig ungezwungen in freier Natur paaren und vergnügen.

Von diesen unglaublichen Dingen berichtet der Autor, ein gewisser Dr. Andrew Grant, ausführlich in gedrechselten Passagen. Am Dienstag, den 25. August 1835 erscheint der erste seiner Artikel, angeblich ein Nachdruck aus einer Beilage des renommierten "Edinburgh Journal of Science".

Bläuliche Ziegenwesen und "Fledermausmenschen"

Grant erzählt darin von seinem Besuch bei dem bekannten britischen Astronomen John Herschel, der gerade am Kap der Guten Hoffnung den Sternenhimmel kartografiert. Dort sei dem Forscher eine sensationelle Erfindung gelungen: ein völlig neuartiges Teleskop mit einer Linse von mehr als 24 Fuß Durchmesser, also mehr als sieben Metern, ergänzt um ein sogenanntes Wasserstoff-Sauerstoff-Mikroskop, das den gewählten Ausschnitt noch einmal vergrößere, beleuchte und auf eine Leinwand projiziere.

Mit dem massiven Gerät ließen sich sogar Insekten auf dem Mond erkennen – ganz zu schweigen vom bläulichen Ziegenwesen, dem gehörnten Bären oder dem "Vespertilio-Homo", dem "Fledermausmenschen", wie Grant mit eigenen Augen bestätigen könne.

Die New Yorker sind elektrisiert von Grants Enthüllungen. Die Auflage der "Sun" – einer Pennyzeitung, die im Gegensatz zu den gängigen Abonnementzeitungen wie "Courier" und "Enquirer" nur einen Cent kostet – steigt, jedenfalls nach eigener Aussage des Blattes, von etwa 8000 auf bis zu 20.000 Exemplare pro Tag. Fast alle Zeitungen der Stadt drucken die Geschichten nach. Auch in Boston, Baltimore und Philadelphia finden die Artikel reißenden Absatz, vier Wochen später hat die Kunde sogar Europa erreicht.

Ein Großteil der Leserschaft ist nur zu gern bereit, die Mondmär zu glauben, denn sie stützt sich auf bereits bekannte Tatsachen. Der Astronom John Herschel etwa ist zu seiner Zeit eine Berühmtheit. Immer wieder berichten Zeitungen über seine Forschungen. Auch seine Reise nach Südafrika ist gut dokumentiert. Die technische Beschreibung des Wunderteleskops gaukelt eine genaue wissenschaftliche Recherche vor und trifft überdies den Zeitgeist einer fortschrittsgläubigen Bevölkerung. Und das Wissenschaftsmagazin "Edinburgh Journal of Science" gilt als profunde und glaubwürdige Quelle.

Monderzählung sorgt für Rekordauflage

Dass Herschel zum fraglichen Zeitpunkt tatsächlich weit entfernt am Kap der Guten Hoffnung weilt, dass Briefe nach Europa und Afrika Wochen brauchen, erschwert die Überprüfung von Grants Bericht zusätzlich. Zu einem frühen Massenphänomen der Mediengeschichte wird die Monderzählung zudem durch die hohe Verbreitung der Zeitung, die erstmals mithilfe von Dampfmaschinen gedruckt wird, und durch ihren unschlagbar niedrigen Preis.

Neu sind auch die Zeitungsjungen, die von der "Sun" seit knapp zwei Jahren eingesetzt werden und die den Inhalt und die Schlagzeilen in alle Straßen schreien. Innerhalb einer Woche summiert sich die Auflage auf gut 100.000 Exemplare, obwohl New York zu dieser Zeit nur 300.000 Einwohner hat. Und wer nicht davon gelesen hat, hat zumindest davon gehört. Die Fledermausmenschen fliegen um die Welt und gehen in kürzester Zeit viral.

Moond-Hoax als früheste Fake News der Printgeschichte

Erst eine Woche später, am 31. August, macht der "New York Herald" dem Schwindel ein Ende. Unter der Überschrift "The Astronomical Hoax Explained" weist der Herausgeber James Gordon Bennett dem Konkurrenzblatt den "unverschämten Betrug" nach. Und entlarvt den Moon-Hoax ("Mond-Schwindel") als eine der frühesten Fake News der Printgeschichte. Denn das "Edinburgh Journal of Science", aus dem die Artikel angeblich stammten, werde bereits seit 1833 nicht mehr gedruckt.

Auch den Urheber der Phantasmagorie benennt Bennett: den britischen Schrift-steller Richard Adams Locke, der sich als direkter Nachfahre des Philosophen John Locke ausgibt. Ein gebildeter Europäer, der seit zwei Monaten bei der "Sun" arbeitet – und deren einziger Angestellter ist.

Was wäre, wenn es den Mond nicht gäbe?

Was wäre, wenn es den Mond nicht gäbe?

Doch obwohl Bennett in mehreren Artikeln gegen Locke und die Lügen der "Sun" wütet, bleibt die öffentliche Empörung fast völlig aus. Die Bevölkerung reagiert amüsiert, fühlt sich trotz allem gut unterhalten. Und kauft die "Sun" begeistert weiter. Ein ausführliches Geständnis legt Locke im Mai 1840 auf der Titelseite der "New World" ab. In dem Text bekennt sich der Autor zu einer "Satire" auf den Einfluss der Religion in der Wissenschaft.

Theologen und christliche Astronomen würden gottgegebenes Leben in allen Teilen des Weltalls vermuten und damit luftige Fantasien an die Stelle harter Fakten setzen. Ironischerweise sind aber die Leser bereits so an die religiöse Sichtweise gewöhnt, dass ihnen die absurde Erzählung von den Fledermausmenschen plausibler erscheint als ein womöglich sinn- und Gott-entleerter Mond. Lockes satirische Fantasterei entlarvt nicht die Wissenschaft, sondern die Leichtgläubigkeit der Menschen. Der Astronom John Herschel selbst erfährt erst Monate später von seiner angeblichen Entdeckung der fantastischen Mondlandschaften. Er soll gelacht haben.