In dem Jahr, in dem der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond setzt und der Welt kurz darauf per Funk davon berichtet, betritt der achtjährige Björn Steiger eine Straße in der schwäbischen Kleinstadt Winnenden. Der Junge kommt an diesem Nachmittag des 3. Mai 1969 vom Schwimmen. Gerade beginnt es zu regnen, ein Autofahrer, der sich nähert, muss seine Scheibenwischer einschalten. Für einige Augenblicke verschmieren die Wischblätter das staubige Glas und trüben die Sicht. Da trifft das Auto den Jungen.

Björn ist nicht schwer verletzt, aber sein Körper fällt in einen lebensgefährlichen Schock. Nur schnelle medizinische Versorgung kann ihm jetzt helfen – doch es dauert fast eine Stunde, ehe der Rettungswagen eintrifft. Das Kind stirbt noch auf dem Weg ins Krankenhaus.

Das Drama des Jungen warf Fragen auf

Neben dem Tod des eigenen Sohnes ist es diese knappe Stunde, die unwiederbringlich verlorene Zeit, die den trauernden Eltern von nun an keine Ruhe mehr lässt. Warum musste es – und muss es so oft, wie die Steigers bald erfahren – derart lange dauern, bis im Ernstfall Hilfe naht? Warum verfügen viele Krankenwagen in einer Welt, in der Sprachbotschaften durchs All fliegen können, nicht mal über einfache Funkgeräte? Und warum vor allem gibt es in großen Teilen der Industrienation Deutschland keine zuverlässigen Telefonnummern, über die man einen Notruf überhaupt absetzen kann?

Sicher: Vorbei ist die Zeit der Improvisation, in der das moderne Rettungswesen seinen Anfang nahm. Als im 19. Jahrhundert Kolonnen von Freiwilligen verunglückte Personen mit Pferdefuhrwerken in die Hospitäler kutschierten. Ab 1905 wurden vermehrt Autos genutzt, doch entscheidend war schon damals auch das Tempo, mit dem die Kunde von einem Notfall die Helfer erreichte. Weil noch bis 1950 nur etwa jeder zehnte westdeutsche Haushalt über ein Telefon verfügte, gab es Meldestellen in Geschäften, Schulen, Tankstellen und Kneipen.

Ende der 1960er Jahre aber hat das Wirtschaftswunder die Fernsprecher über das ganze Land verteilt. Nur: Telefonische Anlaufstellen für Notfälle sind weiterhin rar. Jenseits der großen Städte, in denen die Nummern 110 für die Polizei und 112 für die Feuerwehr meist schon lange üblich sind, müssen Hilfesuchende erst mühsam im Telefonbuch nachschlagen, mit welcher individuellen Ziffernfolge die nächste Polizeidienststelle, das richtige Krankenhaus zu erreichen ist. Bei fast Dreivierteln der Ortsnetze in West-Deutschland gilt das. Für Ute und Siegfried Steiger, die Eltern des verstorbenen Björn, ein unhaltbarer Zustand.

Das Ehepaar, das gemeinsam ein Architekturbüro betreibt, beginnt seine Trauer über den vermeidbaren Tod des Sohnes in ein fiebriges Engagement umzumünzen. Die beiden gründen eine Stiftung – und machen Druck. Schicken mehr als 6.000 Briefe an Politikerinnen und Politiker auf allen Ebenen, kontaktieren die für das Telefonnetz zuständige Postbehörde, Rettungsorganisationen. Ihr Ziel: ein besseres, schnelleres Notfallwesen, von überall leicht zu erreichen. Und sie fangen selbst mit konkreten Taten an, sammeln etwa Geld für Funkgeräte und Krankenwagen. In Nordwürttemberg bringen sie einige Landräte dazu, den Notruf zumindest in ihrer Region zu vereinheitlichen.

Vier Jahre dauerte der Kampf um die Notrufnummern

Die Argumentation der Steigers gegenüber der Politik ist hochmoralisch: Wer nichts tue, gefährde das Leben Unzähliger, die zukünftig in Not geraten. Sogar eine Klage gegen die Bundesregierung strengt das Ehepaar an, scheitert allerdings vor Gericht. Das Thema gewinnt dennoch zunehmend an Wucht in der Öffentlichkeit; fast jeder und jede kennt den Mangel, nicht wenige haben selbst schon einmal darunter gelitten. Die anfängliche Replik der Entscheider, eine Neuorganisation sei schlicht zu teuer, lässt sich bald nicht mehr aufrechterhalten.

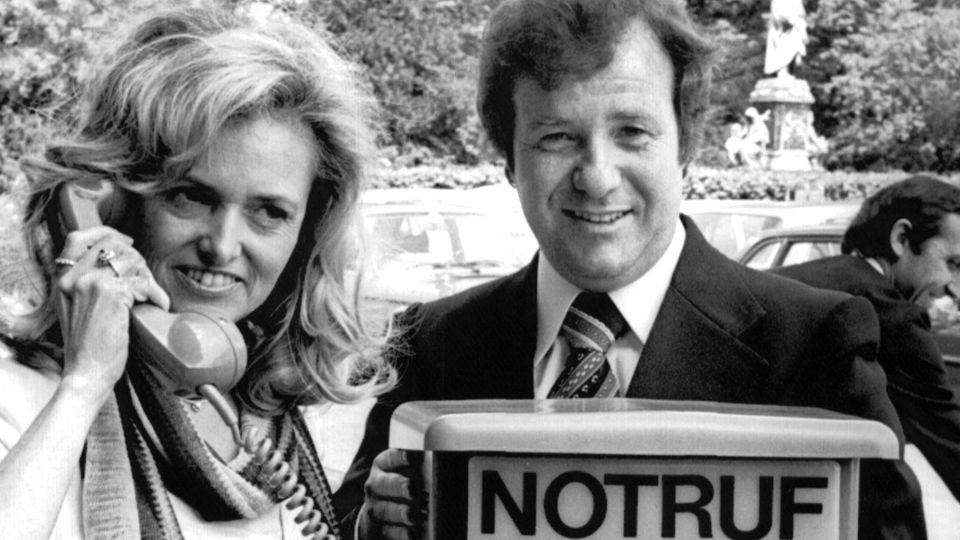

Am 20. September 1973, nach Jahren der Mühen, erhält Siegfried Steiger einen Anruf. Der Bundespostminister ist am Apparat. Er berichtet, dass sich an diesem Tag die Ministerpräsidenten und die Bundesregierung darauf geeinigt hätten, einheitliche Notrufnummern einzuführen. "Ihr Dickschädel hat sich durchgesetzt", lässt er Steiger wissen.

Das beschlossene so genannte "Notrufsystem 73" ist tatsächlich eine Revolution. Denn endlich gelten die kurzen Notfallnummern in ganz Westdeutschland, sind ohne Vorwahl und rund um die Uhr von jedem Telefon aus erreichbar, gebührenfrei. Dass dabei die Ziffernfolgen 110 und 112 auf das gesamte Bundesgebiet übertragen werden, liegt nicht nur daran, dass diese Zahlenkombinationen bereits bekannt sind. Auf den damals verbreiteten Telefonen mit Wählscheibe lassen sich die Nummern zudem im Dunkeln besonders gut eingeben, mit dem Finger im ersten und letzten bzw. im ersten und zweiten Loch. Die ebenfalls einfache Zahlenfolge 111 hätte dagegen potenziell technische Probleme bei der Übertragung verursacht.

Es dauert noch bis 1979, ehe alle bundesdeutschen Ortsnetze auf den neuen Notruf umgerüstet sind. Die Bürgerinnen und Bürger der DDR haben schon seit 1958 die Möglichkeit, über 110 und 112 zentrale Notdienste anzurufen und erhalten in den 1970ern mit der 115 eine weitere Anlaufstelle.

Die neuen Nummern beschleunigen die Reaktion der Retter spürbar. Ein gutes Jahrzehnt später, 1991, tut sich zusätzlich etwas auf europäischer Ebene: Der EU-Ministerrat entscheidet, dass die "112", neben den nationalen Nummern, in allen Ländern der Europäischen Union zur Verfügung gestellt werden muss. So wird der Kontakt zu den Helfern nochmals erleichtert.

Was sich inzwischen zu zeigen scheint: Die Vereinfachungen, so sinnvoll und unabdingbar sie sind, haben womöglich auch einen paradoxen Effekt. Seit 2010 ist zu beobachten, dass Menschen sich zunehmend nicht mehr nur wegen lebensbedrohlicher Beschwerden melden, sondern bei medizinischen Bagatellen wie Kopfschmerzen – und so das System überlasten.

Notrufaktivist: Blaulicht zum letzten Geleit

Im Jahr 2022 sterben die Eheleute Steiger kurz nacheinander. Groß ist der Andrang bei der Trauerfeier von Siegfried in Winnenden. Und ein besonderer Konvoi geleitet den unermüdlichen Kämpfer für ein besseres Notfallwesen zu seiner letzten Ruhe: Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn.

![Der erste Vorsitzende der CDU in der britischen Besatzungszone, Konrad Adenauer (M), bei einer konstituierenden Versammlung des Parlamentarischen Rates in der Pädagogischen Akademie in Bonn am 02.09.1948. [dpabilderarchiv] Konrad Adenauer bei der konstituierenden Versammlung des Parlamentarischen Rates](https://image.geo.de/35043546/t/CQ/v2/w480/r1.5/-/a-picture-1304326313.jpg)